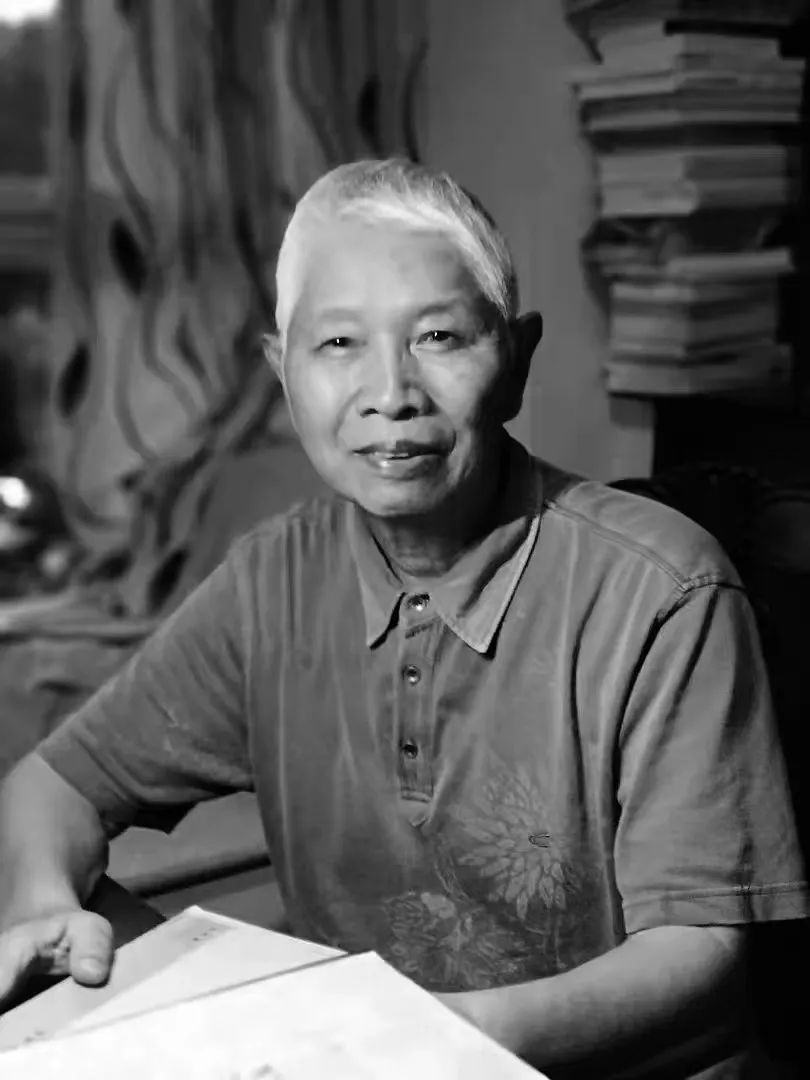

【追忆】四川大学发布讣告:沉痛悼念项楚先生

2025年2月4日,四川大学发布讣告:著名敦煌学家、文献学家、语言学家和文学史家,四川大学文科杰出教授、教育部人文社科重点研究基地四川大学中国俗文化研究所创所所长、名誉所长项楚先生,因病医治无效,于2025年2月4日7时30分在成都逝世,享年85岁。

项楚先生,浙江永嘉县人,1940年出生。1962年毕业于南开大学中文系,同时考取四川大学中国文学史专业研究生,师从庞石帚教授攻治六朝唐宋文学。研究生毕业后在甘洛军垦农场劳动两年,1970年到成都西北中学任教。1976年参加《汉语大字典》编写组,1980年调入四川大学,1986年晋升教授,1990年由国务院学位委员会批准为博士生导师。

项楚先生曾任教育部社会科学委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员及召集人、国家古籍整理出版规划领导小组成员、高等学校古籍整理委员会成员、中国敦煌吐鲁番学会副会长、四川省社会科学杰出贡献专家、四川大学“985工程”文化遗产与文化互动创新基地首席科学家、四川大学中国古典文献学(国家重点学科)、中国古代文学、汉语言文字学三个学科的学术带头人和博士生导师。

项楚先生国学根柢深厚,熟读佛典和四部典籍,精于校勘考据,擅长融会贯通,其治学熔语言、文献、文学、宗教于一炉,致广大而尽精微,风格独具,特色鲜明。尤其在敦煌学和佛教文学研究方面,硕果累累,成就卓越,享誉海内外。其成果曾获得中国社科院青年语言学家奖一等奖,中国高校人文社科科学研究优秀成果奖第一、二、五届一等奖,首届思勉原创奖。

项楚先生毕生潜心科研与教学,培养了大批优秀学术人才,为中国语言文学学科发展和人才培养做出了巨大贡献。先生淡泊名利,品德高洁,德艺双馨,为举世之楷模。

贤哲其萎,山川同悲。

项楚先生千古!

四川大学

2025年2月4日

年少游书海

“站在书店一天,腿都麻了,兴致也不减分毫”

在项楚儿时的记忆里,父亲爱逛书店,他每每跟着,逐渐就养成了读书的习惯。“读什么书父母从不干预。那时站在书店一天,腿都麻了,兴致也不减分毫。”回忆童年,项楚说,鼓励阅读的家庭氛围塑造了他乐于钻研的性情。

初中时,项楚在书店看到了《诗境浅说》,是古典文学研究学者俞平伯的父亲俞陛云为后人讲诗的讲稿。他很喜欢这本书,并开始大量阅读中国古代文学书籍,关注点逐渐聚焦。写作文时,他还试着采用文言或古体诗,老师读后连连赞叹。

回首年少遨游书海的时光,项楚认为,通过阅读,他摄入了大量知识,不仅逐步找到了兴趣所在,而且养成了自学的能力,为后来的学术研究工作打下基础。

1962年,项楚从南开大学中文系毕业。正逢四川大学中文系首次招收研究生,项楚通过考试,师从古典文学专家庞石帚。

项楚回忆:“在庞老师的家里,我们两人常常各自一盏盖碗茶,边聊边学。”一次,老师给项楚布置任务——点读唐代著名学者李善注的《文选》。全书近200万字,也无断句,怎么办?“下定决心就安心钻研,总会有收获。”项楚硬着头皮一边精读一边为文章标点,书中古文的语言风格、社会背景、典章制度等知识不断涌进脑海。这也为他形成“精于校勘考据,擅长融会贯通”的治学风格打下了基础。

甘坐“冷板凳”

“要‘钻’进那个时期的生活细节里”

项楚与敦煌结缘来自两件事。

1976年初,他在《汉语大字典》编写组工作,负责摘取编写字典所需要的例句。众多文献里,分给他的恰好是一本《敦煌变文集》,由此他接触到敦煌藏经洞发现的大量唐五代变文、歌辞、白话诗。有新知,更有不解。他意识到自己的学术研究将迎来一次大转向。

1978年,他读到报告文学《祁连山下》后深受感动,以此为灵感创作的敦煌题材剧本被搬上荧幕,还获得了赴敦煌体验生活的机会。那时的敦煌还是一片荒凉,项楚每天盼着阳光照亮漆黑的莫高窟,抓紧时间观摩这些壁画和文字,醉心研究其中的奥秘。半个月后,他走出沙漠,心却留在了那里:“敦煌研究有大片空白等待我们去填补。”

敦煌变文原卷文字错漏严重、俗别字多,而且大量使用少见的唐五代口语词汇,校理困难。变文原件大多流散,项楚能找到的大多是辗转得来的二手材料,工具书更是匮乏。

“敦煌文学反映时代背景纷繁复杂,要‘钻’进那个时期的生活细节里。”项楚的办法,是回到万卷书中寻找答案。

“带着满脑袋的问题去读书,不断发现并解决新问题。”项楚在历史的长河中寻找着蛛丝马迹,成千上万次地纠正误录、辨明俗字,敦煌学的知识像雪球般越滚越大,已有的知识又彼此搭桥,逐渐形成自己的治学路径和治学领域。渐渐地,项楚的研究领域从文学扩展到语言学、文献学等。1985年,中国社会科学院青年语言学家奖评委会决定把一等奖奖章授予项楚,评语是:“项楚的论文立论严谨,不为牵强附会之辞,征引繁富,考证精详。”

项楚感慨:“一门学问入门不难,但想深入就得肯下苦功夫、甘坐‘冷板凳’。”

1985年,一场学术会议后,项楚见到了季羡林、王永兴、周一良、宿白等学者,他们鼓励项楚抓紧为王梵志诗校注。

回到成都后,项楚每写五六万字,就用航空挂号信寄到北京,前后邮寄了七八次。1987年,约50万字的《王梵志诗校注》的初稿在《敦煌吐鲁番文献研究论集》第四辑上全文刊载,受到了海内外学术界的关注。

更待后来人

“打牢做学问的基本功,在学术积累中触类旁通”

在项楚看来,对于敦煌文献的校勘和研究,学者的责任是恢复文献真貌,解释文献真意。“假如没有任何根据地随意乱说,则愈校勘愈失真,愈解释愈混乱,这真是古人之大不幸。”项楚说。

秉承扎实的学风,40多年来,项楚撰写出版了《敦煌文学丛考》《寒山诗注》等多部专著,发表学术论文百余篇。他先后领衔创建四川大学中国古典文献学博士点和中国俗文化研究所。2000年9月,四川大学中国俗文化研究所被批准为教育部人文社会科学重点研究基地,此后产出了一大批高质量、有影响的学术成果。

“古白话此前不受重视,上世纪80年代开始,在吕叔湘先生等一批学者的努力下,这一学术领域进入人们的视野,我幸运地赶上了时代机遇。”“我的《敦煌歌辞总编匡补》是以任半塘先生《敦煌歌辞总编》为出发点进行的新探索、补正之作”......采访中,项楚细细讲述其他学者对自己的关怀和帮助。

而他也在不遗余力鼓励后学。浙江大学文科资深教授张涌泉说:“在我感到迷惘困顿的时候,得到了项老师的鼓励。撰写《敦煌俗字研究导论》时,从论文框架的构建到最后的定稿,项老师都给予悉心指导,此文后来受到了学界的肯定,对我继续学术生涯是很大的激励。”

每学年“敦煌文献”开课时,项楚会给学生精心挑选尚未经点校、释读或研究的敦煌卷子复印本。“我希望以此方式督促学生打牢做学问的基本功,在学术积累中触类旁通。”项楚说。

项楚时常勉励学生治学要谦虚,但也不能妄自菲薄,要具有挑战权威的勇气。如此,敦煌学才能不断焕发新光彩。

来源:成都商报(据四川大学、成都日报)

用户登录

还没有账号?

立即注册