【历史文化】“东方左拉”的川味人生||栗洁春

“东方左拉”的川味人生

栗洁春

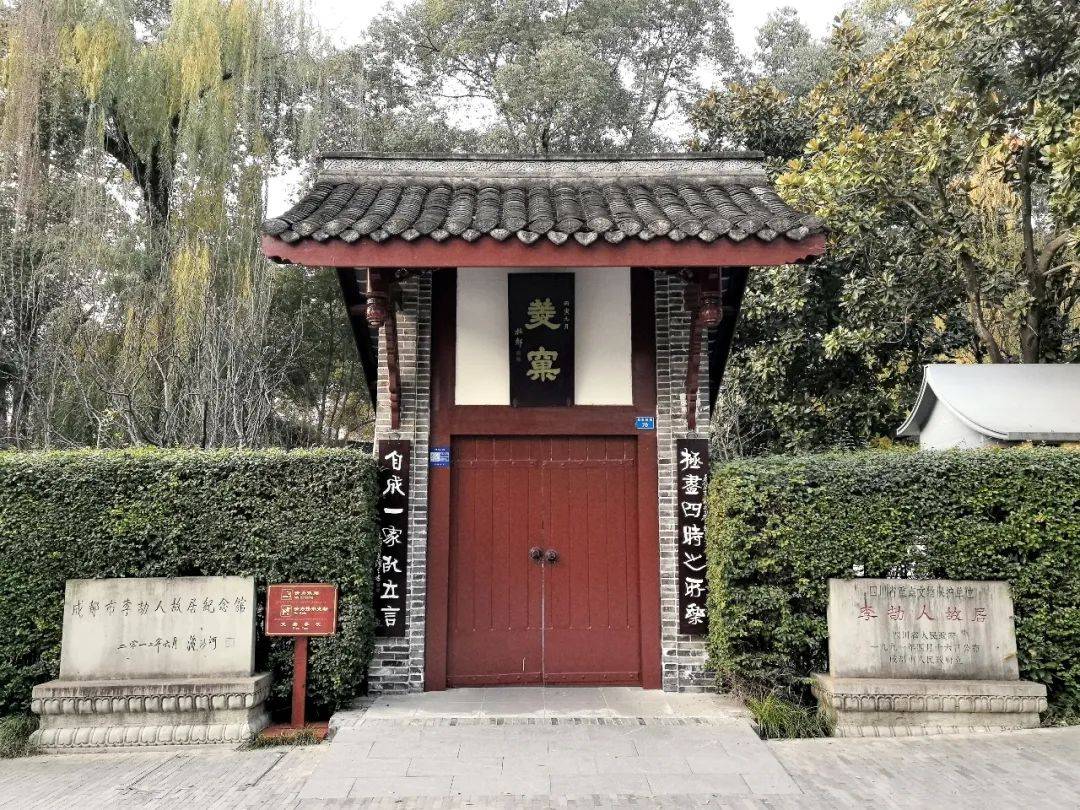

在成都市锦江区狮子山麓四川师大旁边,有一处名为“菱窠”的优雅之处,这是李劼人先生的故居。

李劼人先生故居菱窠(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

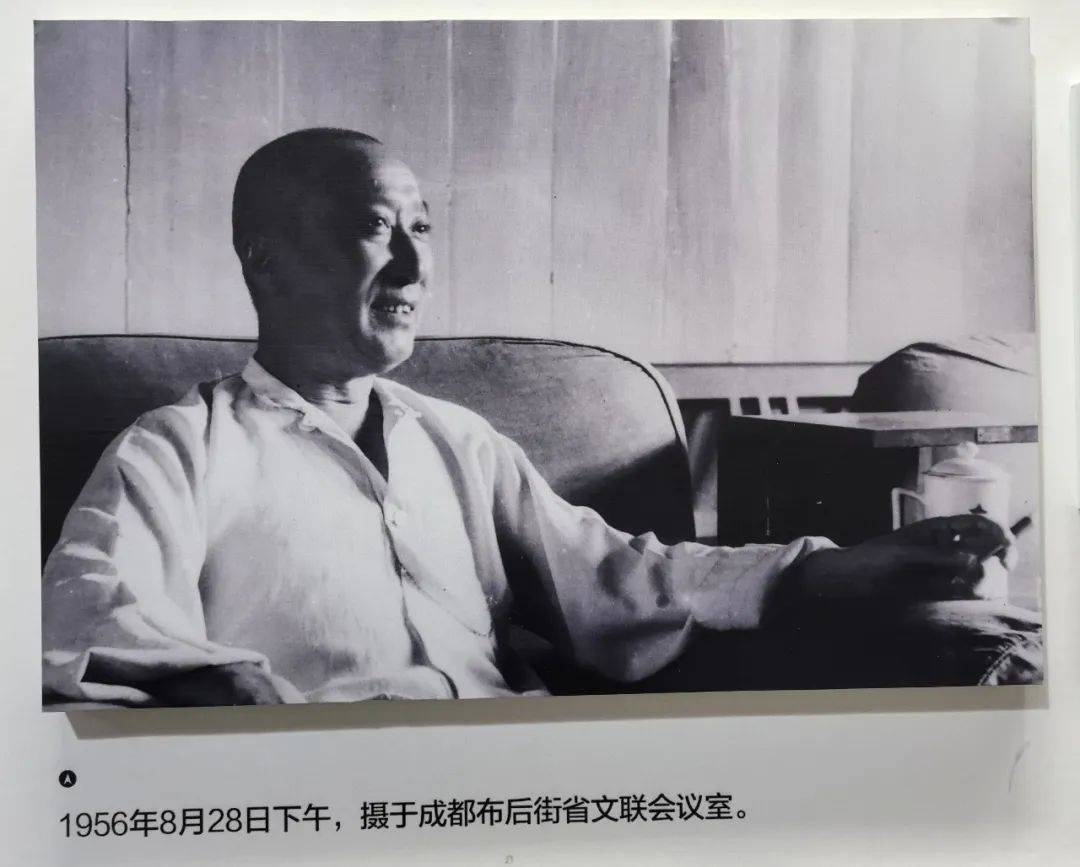

李劼人,原名李家祥,中国现代具有世界影响的文学大师,中国现代重要的法国文学翻译家,知名社会活动家、实业家,被文学界称为“东方的左拉”。

李劼人先生一生阅历颇丰,中华人民共和国成立前当过报刊采访、主笔、编辑、社长、总编,参加过社会组织,做过县级教育科长,到法国留过学,任过大学教授,开过川菜馆,当过工厂厂长,中华人民共和国成立后历任三届全国人大代表,担任四川省政协副主席,成都市副市长,省文联副主席等职。

李劼人(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

1939年,为躲避日机轰炸,李劼人先生买下了位于沙河堡菱角堰旁边的两亩多地,自己设计、修建了三间“疏散房”。房屋阶沿很宽,坐北朝南,东边是客厅,西侧是卧室,中间是书房,屋顶盖的是茅草,院墙由铁藜芭围成。由于茅草屋建在菱角堰边,先生便取“菱角堰边的小窝”之意,称自己的家为“菱窠”。“菱”是一种生在池沼中,根扎在泥土里的草本植物,“窠”即鸟虫的巢。李劼人自喻为“菱”,其寓意不言而喻。抗战胜利后,李劼人先生曾两次对菱窠进行扩建与修缮,使得菱窠形成了一个真正独立的院落。李劼人先生辞世后,他的家人将菱窠连同李劼人收藏的4万多册中外书籍、千余幅字画,全部献给了国家。为纪念这位伟大的作家,成都市人民政府对李劼人故居进行了大规模修葺。

1981年,著名文学家巴金建议把菱窠开辟为李劼人故居纪念馆,这也是成都市第一座保存完好的历史文化名人故居陈列馆。如今的菱窠占地近5亩,这里的每一寸土地都在诉说着这位川味文人的人生故事。

李劼人先生故居菱窠(蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

地地道道的“川味文人”

不同领域的人对李劼人有着各自不同的认知,于是给他贴上了文学家、历史家、翻译家、革命家、活动家、实业家、美食家、教育家、政治家、藏书家等一系列各自迥异的标签。这是人们对其为人行事的敬仰,也是对其在各方面所获成就的认可。

如果把这些看似不同的“家”联系起来,就会发现所有的称号背后都有一个共同的标签,一个特别的“人”——地地道道的“川味文人”——生性豁达幽默,富有生活情趣,兼具骨气与犟气,既有中国传统文化的深厚底蕴,又有积极吸收外部文化的心态和能力。

如此这般,李劼人才能在有条件去“知古今、见世面”,有机会去“识中西、开眼界”的同时,以平原特有的精致文笔和细腻情感,写川味人世间、摆川味龙门阵、做川味美佳肴,为今天留下极为难得的近世川味生活画卷,也给厚重千年的成都城墙,补上一块精心雕琢的新砖。

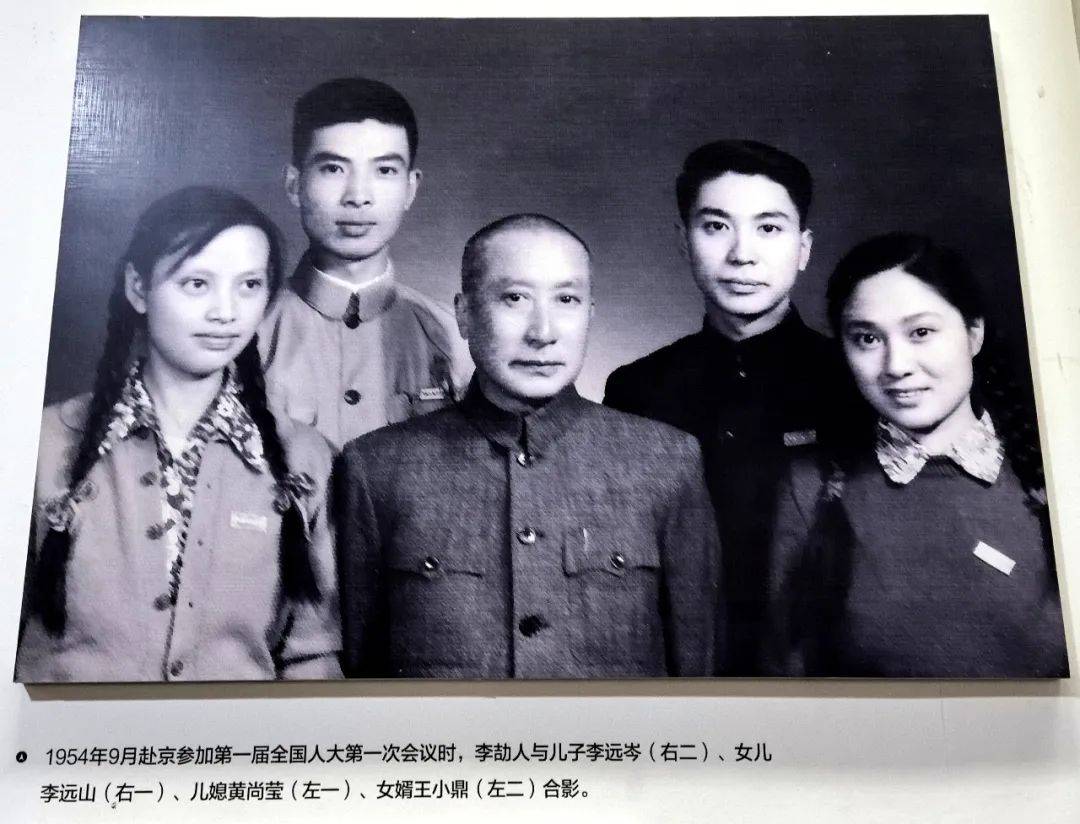

李劼人与家人合影(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

以川味文字“写画”川味人生

文离不开字,一人,一纸,一笔,便勾勒出了不一般的川味人生。

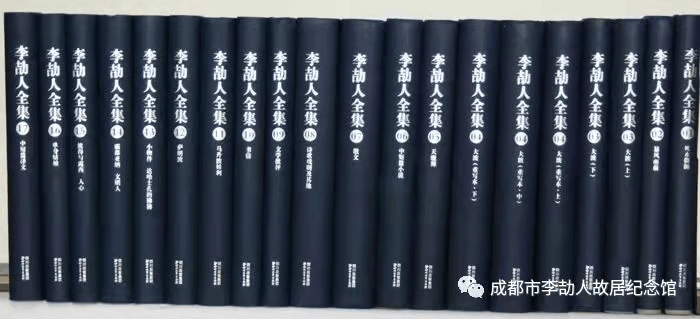

《四川省志》有李劼人传,归在文化界名人行列。2011年出版的《李劼人全集》收录其平生存世著作,共17卷20册600万字,涉及创作、译作、书信、讲稿、笔记等方方面面。尽管李劼人曾官至省市要职,但无论官方还是民间,都对其文学成就推崇备至。

《李劼人全集》(图源:成都市李劼人故居纪念馆)

其小说代表作《死水微澜》《暴风雨前》《大波》被称为“大河三部曲”,曾受到诸多国内外同行的高度赞许。尤其是他的长篇小说《死水微澜》,至今仍是品相空前的川味文学巨著。开篇一个“噪山雀儿”“脑壳上挨几界方”,结尾几句“为啥子不嫁?”“拿得稳他?”“怕那个?”,通篇包裹川言川语,把川人川事写得活灵活现,暂且抛开小说的主旨不说,光是人物的言行举止,城乡的衣食住行,就是一桌没有时间刻度的川味大餐,既能品到记忆的最深处,也能品到现实的这一端。

《死水微澜》 李劼人著(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

《暴风雨前》 李劼人著(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

《大波》 李劼人著(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

李劼人先生是成都历史的忠实记录者,甚至在细枝末节上也力求准确,在《死水微澜》中写到天回镇赶场的盛况时,插入一大段关于川猪的描述,体形、重量、饲料,甚至猪圈的修建方法、防病措施等等应有尽有。

为了写作,他大量收集本土的各种社会资料,包括家谱、族谱,乃至介绍四川风土民情的信件;为了一句话的准确性,常常不厌其烦地走访事件的当事人,动辄翻阅了10余万字的有关资料。在作品中描写的名胜古迹、街道、河流、设施、日常用品、生活习俗都是当时成都地区原始风貌的描摹。

以川味情趣“品享”川味美食

对读者来说,李劼人的作品还有个巨大看点——“精神川菜”——遍布于各种小说、散文、书信的大量川菜餐馆、厨师、席桌、菜品、小吃、点心以及土特产名目,辅之生动细致的刻画和严丝合缝的考究,再加上充斥其间的筵席食俗,烹调画面,饮食场景,让人口舌生津,欲罢不能。

除了散见各处的川味描写,李劼人尚有《漫谈中国人之衣食住行》《从吃茶漫谈重庆的忙》等以饮食为表,以人性为里的吃喝专述,大能比对中西、小则相较成渝,把不同地区的民俗习性品述得相当精妙。

至于李劼人的手上功夫,与之同时代的吃货是最有体会的。在法国留学期间,他就是圈内的“大师傅”,逢吃必亲自动手,出品皆获点赞。当年徐悲鸿、常玉都曾是李劼人在法国的桌上客。

1930年,李劼人夫妇在成都开了间名为“小雅”的川菜馆作养家之用,菜单上既有豆豉葱烧鱼、干烧牛肉、烟熏排骨、干煸鱿鱼丝、酒煮盐鸡、厚皮菜烧猪蹄、黄花猪肝汤、怪味鸡等川菜,又有金钩包子、炖鸡面、番茄撕耳面等小吃,也有凉拌芥末宽粉皮等湖北菜(李劼人祖籍湖北黄陂),甚至还有番茄土豆沙拉、奶油沙司菜花等西菜。当时宋师度、张澜及成都一些文化界人士都是小雅菜馆的座上宾。

不拘泥,善创新,追本味,求真味,是小雅菜品的最大特色;会吃、会做、会写,是大吃家李劼人的最大特色,这本已是很高的境界,再加上会品——以吃品味,以味品理——这便高级得不得了。

李劼人头像(蓬州闲士 摄于李劼人故居,图源:四川方志图库)

以川味心智“摆造”川味城市

作为作家,李劼人是用他独特魅力的川味文字撰述川味生活,作为成都市的副市长,又是在用自己的赤诚和智慧在摆造着城市的历史、现在与未来。早先是依靠“能力和学识”在纸上摆,后来是直接用“权力和眼界”在地上造。

李劼人对成都的感情之深,源自成都对他的浸润之深,屡次三番下来,人和城之间也就彼此熟悉了。《二千余年成都大城史的衍变》《成都历史沿革》《成都的一条街》《话说成都城墙》,每篇文章都是对成都的缠绵,续扬子云、常道将、杨升庵、傅樵村之笔墨,考述建置沿革、梳理城墙街巷,稽古振今。

他把传统中国优秀文人的举一反三、触类旁通、博学多才体现得淋漓尽致。翻过他笔下的老成都,看得见一条流淌着经史子集的历史长河,横贯古今。这使他的作品既有极高的艺术性,又有极强的史料性,当然,还有穿透文史的哲思性。时至今日,仍可作为城市知识普及教材来研习。

1950年,李劼人在年近花甲之时被委任为成都市人民政府副市长,分管文化和城市建设。有才情、有心智、有能力、有实权,这是人生的理想状态。李劼人在一个新时代,迎来了一个新角色,把他埋在心中、跃然纸上的那份浓浓川味“造进了现实”。一是造古,牵头整修杜甫草堂,还原草堂的古味和本味;二是造今,定址火车北站,主持修建人民南路;三是造未来,李劼人曾预测 “在今天的人民南路之南,将来是会出现不少的崇丽宏伟的大建筑的。”

今日成都市人民南路 (图源:锦江发布)

曾经的未来,业已实现,今日成都的现代川味生活,李劼人下了大工夫。

来源:锦点

作者:栗洁春

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册