【历史文化】绣川书院的历史演变‖李瑞奎

绣川书院的历史演变

李瑞奎

远近闻名的绣川书院坐落于成都市青白江区城厢镇大东街125号。城厢镇在1950年10月18日前一直是四川省金堂县的县城所在地,有上千年的县治历史。县城又称县治,即中国地方行政区一个县的治所,是县级行政机关的常驻地,是地方行政县的政治、经济、文化中心。

金堂县创办书院始于宋代大中祥福五年(1012年),发展于清康乾以后,废止于清末。明代设有“金堂书院”于治城西隅(今属成都市青白江区城厢镇西),清康熙五十六年(1717年),陈舜明(字:庶庵,山东馆陶(1965年后划归河北邯郸管理)人,国子监学生,选授金堂知县)到任金堂知县后,在巡视金堂书院时,认为此书院在城西喧哗的闹市中,院舍低矮狭窄,简陋破败不堪,有了重建书院的计划。

时值金堂县在明末遭遇战乱数年,元气未复,军政纷繁杂乱,百废待举。康熙五十九年初春,陈舜明在巡视城东时,发现在治城东门古明教寺左侧有闲置的农田,前面临深池广而清,终年不干涸;远眺有高峰秀而奇,四时如画。陈舜明欣然自喜道:“这个地方,立学造仕,刮垢磨光其在是矣”,查勘此地非常适合修建书院,旋即捐出自己俸银,倡议有识之士筹款捐建书院。经过八个多月的修建,清康熙五十九年(1720年)夏季竣工落成,从而改变了原来书院环境条件差、低矮狭窄简陋、有碍治学的局面,并将原书院改名为“金台书院”,亲自题写“金台书院”匾额。

绣川书院大门

据陈时江著《四川通志金堂采访录》载:“清圣祖康熙五十九年,知县陈舜明以旧代金堂书院在城西喧市中卑隘,乃改建于治城东古明教寺左,改名金台书院。”自此,金堂人文科第开始兴盛,这才是今绣川书院的前身。陈舜明在金堂创建书院、倡修文庙学宫、修建县署,敦请品节高尚,学问渊博的先生执教,深受百姓敬仰。雍正元年陈舜明俸满升调池州知州,县民为标榜陈舜明的功德,纷纷筹资为其共建“恩深绣水”“德重金台”两座功德牌坊,以感恩他为金堂县作出的奉献。卒后,入祀十良吏祠。

乾隆二年(1737年),邑人张晋生总纂《四川通志》完毕,来掌教金台书院,不久又应四川督抚之聘,主讲成都锦江书院。张晋生,字菊坨,金堂人,少习吾瑾业,康熙四十一年,应乡试,举大挑一等,部选河南镇平县知县,以创学兴行为务。

乾隆十六年(1751年),知县张南瑛再次主持重为修葺,拓置院舍,其掌教和延聘仍然按以前制度,唯有掌教名称尊世宗皇帝谕旨,改称“院长”,但都习惯原来的称谓,仍然称之为“山长”。每年仲春,延聘山长开院上学,均为县官主持。张知县拓置书院竣工后,将原“金台书院”更名为“绣川书院”,一直沿用至今。

《四川通志金堂采访录》载:“雍正十一年,特赐天下书院帑金,以资生徒膏火。至乾隆元年,复谕令督抚学臣,慎选老成宿望师儒以董其事。末几,广韶学政王条陈,书院掌教宜保举。大省举人进士分发邻省书院,奉旨交部议。部议以不拘本省邻,但择老成宿望品行方正、学问博通者,以礼相延,俾得安心训导。仍令于生徒学业时加考核。由是吾县绣川书院造士益宏。”值此,绣川书院已造就了许多学业有成才华出众的佳士。

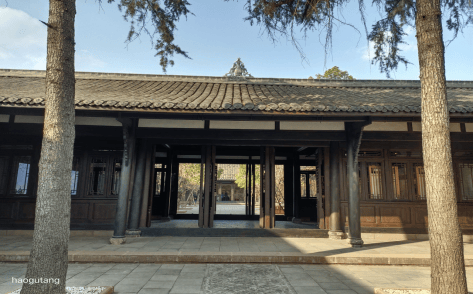

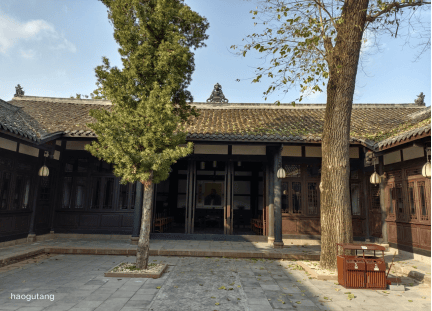

绣川书院二进

乾隆二十四年(1759年),知县饶学曦扩修书院校舍,乃倡增置学田三百亩。遂变田值重修,凡为讲堂、书室、生活用房共若干楹。书院功能完备,其书院规模扩大宏整较胜于以前。又断入古佛洞、梵音寺、杨家庵水田,及城壕官田归书院,凭借这些产业,为书院经费和资助贫困等开支提供了保障。五年后,饶知县调升云南剑川州知州。卒后,县人以请入祀十良吏祠。

乾隆五十八年(1793年),刘大镛调署金堂知县,以兴学育人为要,到任时就先拜谒学宫、莅临绣川书院,行宾师之礼,敬待山长如父兄,待学生如家人子弟,续广学田,为绣川书院购置藏书三百余部,乾隆时期经过多次培修,书院规模趋于完备。卒后,入祀十良吏祠。

嘉庆十年(1805年),知县谢惟杰增修书院,修葺名胜古迹,建设城池,完善县城功能,又著《金堂县志》十卷,为金堂留下了完整系列的县志,他是在清代嘉庆时期对金堂做出杰出贡献的知县之一。卒后,县人以请入祀十良吏祠。

晚清同治六年(1867年),知县徐璞玉为绣川书院复捐购置藏书,倡办义塾,在县内达百余所,光绪二十七年(1901年),又复捐购置藏书。卒后,县人以请入祀名宦祠。

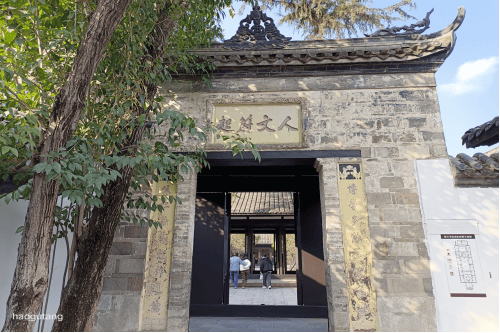

绣川书院二门石刻楹联

光绪三十年(1904年),署金堂县知县事李淇章(字竹溪,陕西城固人)为绣川书院撰写:“人文蔚起”匾额,对联:“博学多能养成佳士,依仁游艺勉作通儒。”石刻筑立于书院二进大门,凭借这对楹联,绣川书院也名扬天下了。

绣川书院设院长(山长)一人,主持书院事务并讲学,设斋长二人,是书院的教学和管理人员,并非官方经士绅推荐聘请,不由清政府委派。绣川书院订有《绣川书院公议章程十四则》,规定书院永不聘外县人当山长。乾隆至光绪年间,金堂著名进士举人拔贡到书院掌教或讲学,其中有张晋生、高辰、陈均、傅育贤(掌教绣川书院十余年)、何绳武(道光五年拔贡,本科经元,掌教绣川书院)、何枬(道光十七年拔贡,掌教绣川书院)、李成栋(道光二十三年举人,掌教绣川书院)、罗星华(道光二十四年举人,掌教绣川书院)等。他们博学多才,治学严谨,故其声誉甚佳。绣川书院迁院修建或扩建,筹备经费来源,虽历次均由县令主持其事,但其资金来源一般不由国库提供,而是由知县和社会人士乐捐,命令寺庙捐给田产和拨给少量官田。日常收支经费由斋长具体负责,单独核算。

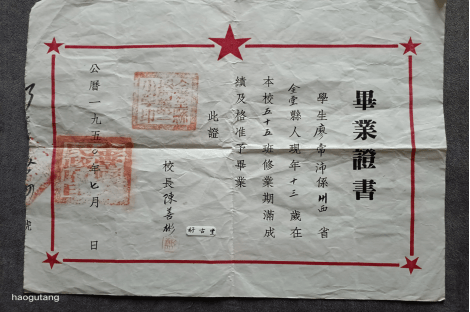

1950年8月金堂县城厢镇第一小学毕业证明书(原绣川书院民国时期的金渊小学)

书院招收生童年龄不限,凡读完《四书》《五经》,且能作文吟诗者,方能入院学习。山长每月讲学两次。平时注重自学,主要研读《四书》《五经》,习作诗文,同时学习书法、图画。书院注重生童礼仪、品行,要求所有生徒“各宜自爱,每课应名,务须整肃衣冠,尊敬官长,不愧士林。不可细衣小帽,到贻亵渎之讥”。

绣川书院无权像官学那样去管理本县秀才与童生,只能管理和教育招收入院的学生,这些学生包括秀才和童生两类,培养目标是使童生去考上秀才,使秀才去考上举人,但并不单方面为科举服务。正如署金堂县事李淇章为绣川书院撰写的石刻对联所言,要求“博学多能养成佳士”,勤学苦练,多看书多学习,才能成为佳士,则不是只会做八股文;“依仁游艺勉作通儒”,要用革新思想教书育人,成为学识渊博的人才,则不是做迂腐、昏庸、浅陋的知识分子。

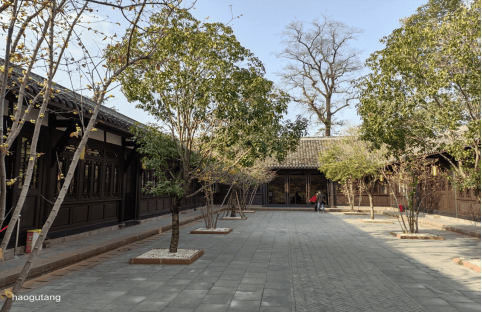

绣川书院三进

金堂在清代时期的最高学府本应是在文庙的官学,但官学的教学质量远不如书院。所以,一般人不把它看成最高学府,而归之于书院。金堂县境内的书院在清代时期近二十所,绣川书院作为全县最高学府,是因绣川书院在全县政治文化的中心金堂县城,并且是城中唯一的一所书院。由知县直接出面帮助解决重要事务,是县衙门最重视的一所书院。绣川书院产业多经费足,房舍书籍等设施超过一般书院。最重要的是聘请的山长和教学人员,平均水平都高于其他书院。

清光绪三十一年(1905年),朝廷宣布立停科举改办学堂,绣川书院废止。李淇章遵令行事,大力创办学堂。光绪三十一年(1905年)四月,绣川书院改为金堂县立高等小学堂。光绪三十三年(1907年),改为预中班。宣统三年(1911年),改为官立高等小学堂。

1950年7月金堂县人民政府颁发的金堂县城厢镇第一小学毕业证书(原绣川书院民国时期的金渊小学)

民国八年(1919年),改为金堂县立高等小学校。民国十六年(1927),兼收高初两级,发展为完全小学,改为金堂县立小学。民国二十三年(1934年),改为金堂县立城厢镇小学校。民国二十六年(1937年),改为金堂县金渊小学校。民国29年(1940年),改为金堂县立中心小学校。民国33年(1944年),改为金堂县城厢镇中心国民学校。民国三十六年(1947年),改为金堂县城厢镇第一小学校,这个校名一直沿用到新中国成立初期。

绣川书院是四川省唯一保存完好的书院,是清代县一级最高学府,距今已有300多年建院历史。据青白江区彭家珍大将军专祠纪念馆老馆长彭家祥回忆说:“堂兄彭家珍在少年时期就读于绣川书院,12岁随父到成都尊经书院,15岁考入成都陆军武备学堂”。革命烈士、原广东省军委书记李硕勋牺牲于1931年9月5日,其遗孀中共党员赵君陶携子李鹏(国务院原总理)、女李琼于1936年来金堂县立中学,任女生部训育主任兼教史地,传播进步思想,其子女就读于相邻的绣川书院(金渊小学)。清末举人蔡远达早年曾在绣川书院讲学,他是国民党中央政府考试院院长戴季陶(即戴传贤,广汉人)的启蒙老师。城厢镇人,著名诗人、作家流沙河先生也曾就读于金渊小学。

绣川书院四进

随着历史发展,绣川书院尽管演变了多次,但都是教书育人的学校胜地,因教学质量高、教学方式好、升学率高,故一直延续着金堂县最高学府的地位。1958年改为金堂县城厢镇小学(低级部),“文革”期间,改为城厢镇民办小学校,1983年又改为城厢镇小学,20世纪80年代为城厢教职工之家,1985年成立青白江区退(离)休教职工协会,2000年后作为青白江区城厢镇文化站活动场所。2019年四川省重点项目城厢天府文化古镇开工建设,2021年5月1日绣川书院完成修旧如故,是四川省重点文物保护单位。

(参考文献:四川通志金堂采访录、金堂县教育志、金堂文史资料)

来源: 四川省地方志工作办公室

文/图:李瑞奎

用户登录

还没有账号?

立即注册