【历史文化】一脚踏三县的古镇

一脚踏三县的古镇

资中、仁寿、威远三县交界处,坐落着一座因盐而生的古镇。古镇长五里,形如山涧“游龙”,被称为“川中第一龙镇”。一条名为珠溪河的小河穿流而过,河对面有一座营盘山,相传诸葛亮曾在此安营扎寨。

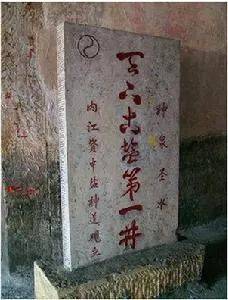

这座“一脚踏三县”的古镇,便是内江市资中县罗泉镇,2008年被公布为第四批中国历史文化名镇。作为历史上重要的井盐产地,罗泉保存着国内现存唯一一座“盐神庙”,以及在盐业基础上形成的街道和建筑群。在此举行的罗泉会议,同样是中国近代史上无法绕过的重大事件。

古庙:诉说罗泉盐业辉煌历史

罗泉古镇因盐而兴,鼎盛时期曾有盐井1200余口。随着盐业经济退出历史舞台,如今想要寻访此地关于盐的点滴记忆,或许只能去往全国唯一一座“盐神庙”。

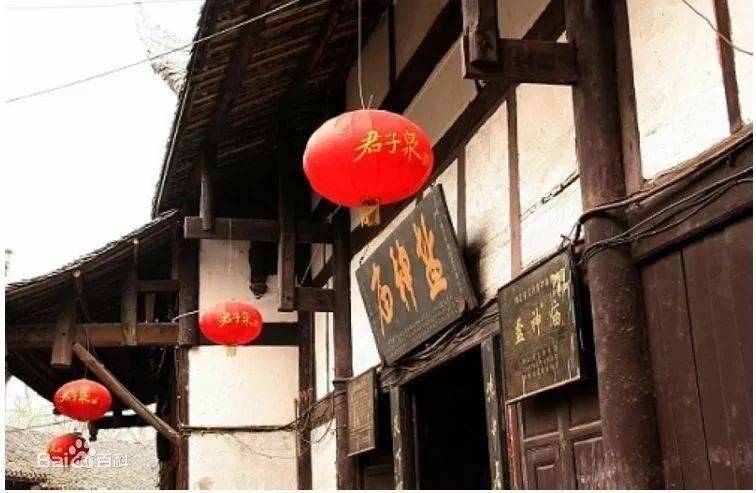

盐神庙由罗泉镇盐业主钟氏出面筹资18000两白银,于清同治七年(1868年)修造于子来桥东隅,占地1964平方米,建筑面积2700平方米。民国十四年(1925年),罗泉井盐荣获巴黎世界博览会金奖后,民国政府拨白银200两,官制走铜金粉字“盐神庙”大匾一块;全国解放后盐神庙的神像被毁,庙产几易其主,庙体受损严重。今罗泉政府、县文物管理所重新投资修复,专供游客鉴赏。

在人类盐业发展史上,盐业生产经营者纷纷就地营造各种庙宇或会馆,以炫耀郡邑,显示财富。世界因盐业而建的庙宇和会馆一万余处,但其名均以地名、历史人物或主建者姓名命名。中国最有代表性的盐业会馆首推原自贡西秦会馆,它主要由当时陕西商贾集资所建。内供关羽神位,故称陕西庙或关帝庙。迄今为止,世界各地的庙宇之林,唯有罗泉镇建有盐神庙,她坐落在子来桥东头的河东街,被誉为世界奇庙。

早在秦朝时期,罗泉镇山涧岭底就井架林立,盐灶罗列,成为天府之国生产食盐的重要基地之一,其产盐历史,较盐都自贡尚早五百多年。罗泉井的盐业开发,历汉、三国、南北朝、经唐、宋、元、明、清,在岁月更替中不断发展,至清朝时,罗泉镇的盐业开发发展到顶峰,清光绪年间,罗泉井已有盐井1515口。所产井盐于公元1925年获法国巴黎世界博览会金奖。

随着制盐业的蓬勃发展,罗泉井镇商贾聚集,马嘶驼鸣,逐步成为了今资中、威远、仁寿、井研和资阳等地政治、经济和文化中心。特别是盐商们,更是离不开盐业生产基地---罗泉井这块宝地,将食盐用船、骡马等运至成都、重庆、云南、贵州、西藏和新疆等地销售;广大盐业生产经营者为了寻求精神寄托,祈祷神灵保佑,共槎盐业生产、经营、技术,筹资修建了盐神庙。正如盐神庙石刻记:“资州罗泉井,古厂也。创于秦,沿西汉、晋、唐、宋、元、明至清同治时,井数已达一千二百余眼,盐区面积方圆二百零九方里;镇上人烟稠密,商业繁荣,清代(雍正七年)在罗泉设资州分署,管理盐政。盐商们为祈祷保佑盐业发达,方便集会,在清同治七年(1868年)筹资修建盐神庙。

在中国众多的盐神庙宇或会馆之林,几乎都以供关羽、火神李冰等神像为荣,但罗泉镇的盐神庙不但以盐神二字为庙宇署名,而且一反世间常规,主要供奉盐神管仲,关羽和火神则作为管仲的辅佐相伴左右,不但神像位置居后,而且塑像小,明显作为管仲的陪衬神像站在正殿两侧。

罗泉盐商们奉管仲为神,也具有悠久的盐业历史渊源。春秋时期,颖上(颖水之滨)人管仲(公元前645年),名夷吾,字仲,又叫管敬仲,由具有生死之交的鲍叔牙推荐,被齐桓公任命为卿,尊称“仲父”。管仲在齐国大胆改革,任用贤才,发展经济,特别是利用官府力量发展盐铁业,使齐国逐步繁荣壮大,为日后齐国在战国时位居七雄(即齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦国)之首奠定了基础。

盐业是管仲在齐国力主发展的主要产业之一,他制定了《正盐荚》,成为了中国盐政的首部大法。“三代之时,盐虽入贡,与民共之,未尝有禁法。自管仲相桓公。始兴盐笑,以夺民利,自此后盐禁分开”(见《续文通考》)。管仲《正盐荚》创设了计口授盐法、专卖制和禁私法。在此后两千余年中,各朝各代统治者对盐业的管理基本上直接或间接取法于《正盐荚》,利用管仲之术,政府专控食盐产销,即实行盐业专买专卖制度。

罗泉盐神庙里除了供奉盐神管仲外,在管仲左侧身后还供奉有火神李冰的神像,其寓意为盐井下取出的卤水,只有在火神的保佑下,烈火熊熊燃烧,经过长时间的煎熬,使水汽化,盐结晶,才能得到井盐。正如火神神像两侧的对联云:“火燃似电惊天地,炮响如雷镇乾坤。”火神的楹联,高度概括了火在制盐过程中所起的重要作用;关羽的楹联,寓意在盐业生产经营过程中,应以仁义为重,当从礼信为本。而管仲左侧身后的关羽神像,一是为宣扬关羽的忠君思想,有意迎合当时的政治需要;二是敬重和尊崇关羽情谊重于泰山,以供朝拜者效仿。恰如关羽神像两侧的对联云:“匹马释黄忠,仁义公心垂宇宙;单刀惊鲁肃,英雄浩气壮山河。”因此,关羽和火神,陪管仲同为盐神,享受人间烟火,是理所当然的事。

盐神庙沿袭我古代建筑的传统方式布局建造,采用沿轴线南北方向纵深发展,在长达52米的地基中轴线上,对称布置主要殿宇、厅堂、环廓、楼阁,庙门临街,其余三面或与邻近街房相接,或同居民宿舍相连,形成与古街浑然一体,院落错综别致的独特群体。显示出盐神庙的威严庄重,两侧各有一个150平方米的临街店铺,左铺是盐商现货交易处,右铺是盐商品茶谈天之地。

盐神庙是一个四合大院,周围除正殿外,几乎都是一楼一底的竹木建筑物;中间是宽敞的露天坝,面积305平方米。门内楼顶是戏楼,共132平方米,由八根浑圆硕大的木柱托起楼顶;两侧店铺的木楼各有五间小屋,专供演员休息之用。由露天坝东西两侧扶环廊,经店铺的木楼回廊可至戏楼。戏楼主要是供戏班唱戏,罗泉人特别是罗泉盐商们坐在露天坝,或环廊上,或露天坝后面的石阶上观摩戏剧。露天坝后面是13级石阶,缓缓而上,可直登正殿。

正殿座落在盐神庙最高处,均布着四根金龙缠绕的大木柱,管仲、关羽和火神的神像就巧妙的供奉在四根龙柱的正中央;天花板用100个方格的优质白木镶嵌而就,每个方格内或雕塑名山悠景,或雕塑戏曲故事,或雕塑民间传说,或雕塑乡土风俗,美妙之极,令人心旷神怡。正殿两侧,均可通过一道小门,分别来到一个小天井,天井四周,各有一间小屋,以供盐神庙管事及贵宾下榻。正殿的两面山墙上,分别有一幅石膏雕像和宝剑图案,盐神庙的总体布局、结构设计、内部设置、排放水位置、大小门的方位等均隐藏于此两幅图案之中,不是内行,极难识破图中玄妙。

整个盐神庙重檐三级,翼角高翘,或双龙戏珠、或金凰嬉凤,均雕就画成;庙堂或木楼花窗,或梁架纵横,皆鬼斧神工。庙顶琉璃黄瓦与长桶绿瓦相间成趣,每当晴日,阳光普照,金碧辉煌,光彩夺目。正殿屋顶是全庙的精华处,具有“画龙点睛”之妙。正殿屋顶主脊长42米,中点有个直径为8分米的琉璃陶瓷宝葫芦,主脊上缠绕着4条各10米长的彩色巨龙,居中两条彩龙昂首伸须,双眼圆睁,张口如盆窜向宝葫芦;居后的两条彩龙,龙头分别伸向南北方,并分别与抢宝葫芦的二龙相互缠绕,粗壮鼓实的龙体紧紧地交织在一起,构成一副栩栩如生的群龙嬉戏“抢宝”图。主脊的正面,翘角点点密布,每个翘角上挂有一个响铃铛,一夜风吹,铃声悠扬,宛如一首悦耳动人的乐曲,吸引着屋脊上众多形态各异的龙、凤、虎、豹等飞禽走兽驻足倾听,整个庙顶好似善兽益鸟的乐园,犹如群鸟众兽闹春的天堂。

雄奇瑰丽,世界稀少的盐神庙,历经了100多年的风吹雨打,具有重要的历史价值和艺术价值。她作为艺术欣赏、社会发展和盐业兴衰的产物,对于研究清代的政治、社会、经济、井盐技术、艺术文化等都具有极其重要的意义。盐神庙,其世界独特的艺术风格处处缭人眼目,动人情怀,其世界独特的社会历史价值,时时引人暇思,催人奋进,随着时间的推移,她必将闪耀出更加绚丽的光彩。

据盐业史料记载,“资州罗泉井,古厂也,创于秦”,由此可见,罗泉盐业生产的历史非常悠久。经过历朝历代的扩展,到明洪武年间,罗泉镇已初具规模,所产之盐行销四川省内外。晚清鼎盛时期,罗泉有盐井1200余口,沿岸“井灶相连,长十里”。二十世纪以来,由于传统生产方式工艺落后、成本过高,罗泉盐业日渐式微,直至上世纪80年代完全退出历史舞台。珠溪河流经罗泉,将古镇划分为东西两个部分,其中绝大部分街道、建筑都位于西岸;“盐神庙”位于东岸,成了追忆罗泉盐业史的重要遗迹。

2013年,罗泉盐神庙被国务院公布为全国重点文物保护单位。“盐神庙”作为社会发展和盐业兴衰的产物,对于研究当时的政治、社会、经济、井盐技术、艺术、文化等都具有极其重要的意义。

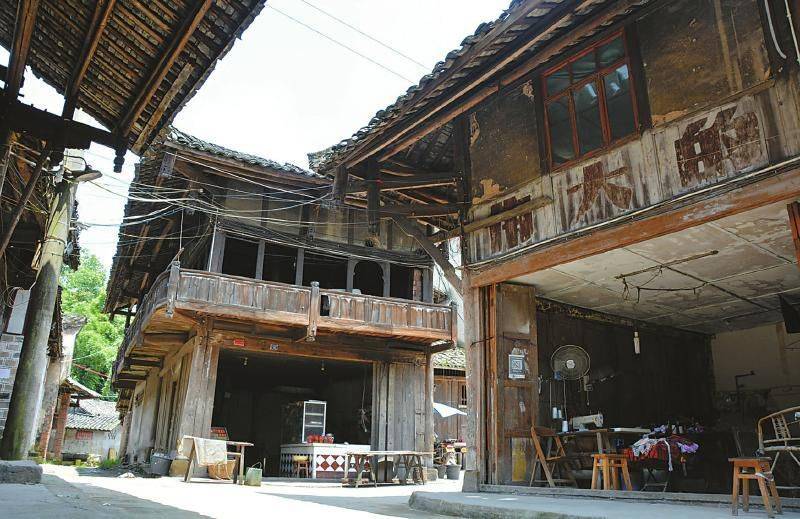

老街:见证“川中第一龙镇”传奇

在罗泉,处处都能找到“龙”的踪迹:古镇走势如龙,桥头雕刻有龙,春节还有龙灯会。它们无不以各自的方式,记录着这座古镇曾经的繁华。

走出盐神庙,跨过一座名为“子来桥”的石拱桥,便来到珠溪河西岸。肖映贵介绍,“子来桥”原先只是一座简易的“踏水桥”,后因来往商贾甚多,骡马、商人、脚夫都只能踏水而过,于是清嘉庆年间官府召集盐商、灶工出钱、出力修筑此桥。

“子来桥”两侧的4个角上,如今还保存着4个威猛的龙头石雕,它们造型各异、栩栩如生,这也正是罗泉百姓喜爱龙的一个缩影。肖映贵介绍,罗泉古镇长5里,所以又称“五里长街”,古镇形如山涧“游龙”,历史上称其为“川中第一龙镇”。有趣的是,无论龙头、龙颈、龙身、龙尾还是龙爪,都能在古镇里找到对应的地标或建筑:龙头由河东街、盐神庙、城隍庙等组成;龙颈由老街子街组成,是古建筑核心区;龙身由顺成街、中顺街、广福街组成……

每年春节期间,罗泉还要举行热闹的龙灯会。“每年都盼着。”常年在外地打工的赵德清说,“龙灯会来了,我们罗泉的年味才够足。”罗泉龙灯由纸、竹、木等材料扎成,龙头大如斗筐,口含“龙珠”一粒。农历正月初八为“出龙”之日,上午艺人手持彩色龙灯游街,夜间龙灯从罗泉上街游出,龙灯每到一户人家门前,居民均要燃放鞭炮、礼花或打铁水花以示迎接。

罗泉逢公历单数日赶集,笔者来访这天逢双,街上因而并无太多行人,时有一两户居民打开木质门板通风纳凉,家中的小狗、小猫便趴在地上小憩。抬头则时常能够看见精美的山墙从建筑两侧冒出,连续的弧形似乎充满节奏和韵律,蓬勃生长的野草又昭示着岁月的沧桑。

几十年甚至百年前,这些如今安宁静谧的街巷热闹非凡,来自各地的盐商、马队等汇聚于此。由于珠溪河水量小,罗泉盐业贸易通常依靠骡、马等畜力,连接古镇与外界的陆路通道尤为重要。镇上有一条长度仅60米的嘉兴巷,青石板铺成的阶梯从两栋建筑中穿过,上面满布杂草和青苔,正是早年罗泉与周边地区贸易往来的必经之路。

会议:点燃四川保路运动烽火

尽管地理位置相对偏远,罗泉却在中国近代史上写下过浓重的一笔。1911年8月在此举行的罗泉会议,为四川保路运动乃至辛亥革命的整体走势,都起到了重要作用。

珠溪河西岸的古镇街巷,大致呈现出L形的整体布局,其拐角处有一座1808年由英国人修建的基督教堂,中西结合的建筑风格。如果不经提醒,路过的游人或许很难想象,这里究竟有过怎样的历史风云。

众所周知,四川保路运动是辛亥革命的导火索,而在这座教堂里举行的罗泉会议,则为保路运动打下了基础。1911年,同盟会领导的广州起义失败,孙中山委派吴玉章、龙鸣剑联络四川袍哥力量,希望用武装起义的方式夺取政权。加之此时清廷将川汉铁路卖给外国人,引起参与集资修建的四川群众不满,其中便有一些罗泉盐商。

1911年8月4日,全川各地袍哥首领赶来罗泉,于当天深夜举行“攒堂大会”。罗泉会议决定“保路同志会”一律更名为“保路同志军”,将“文明争路”转为武装斗争,同时还商定了武器、粮饷、情报等来源。没过多久,9月7日,四川总督赵尔丰下令枪杀保路请愿群众数十人,酿成震惊全国的“成都血案”。通过罗泉会议聚集起来的“袍哥兄弟”闻风而动,从各地赶来攻打成都未果后又转战各州县,吴玉章、龙鸣剑的家乡荣县成为辛亥革命中四川最早独立的县。

如此重要的一个会议,为何选在交通并不便利的罗泉举行?除了一些罗泉盐商参股川汉铁路之外,笔者认为还有几个方面的原因:罗泉地处资中、仁寿、威远三县交界处,山多林密方便隐蔽,即使官兵镇压也易于撤退;此外当时罗泉非常繁华,有场镇人口6万多人,来开会的人可以经商来掩护自己的身份。

当时,罗泉还有大批“盘破门”弟子承担会议保卫工作。作为中国武术的地方流派之一,“盘破门”起源于清乾隆年间,其创始人刘灨便生于罗泉。晚清民国时期,“盘破门”弟子活跃于成渝等地的擂台比赛。如今,作为省级非遗,“盘破门”武术的影响力早已走出罗泉。2013年,资中县便开启了“盘破门武术进校园”活动,还将其纳入资中县中小学体育课和课间操,让学生们了解传统武术的魅力并将其传承下去。

豆腐:演绎原生态的乡愁记忆

古镇多以特色饮食见长,罗泉的标志则是品种繁多的豆腐。一块普普通通的豆腐,被罗泉人演绎出“十八般花样”,更成为人们心目中乡愁的代名词。

如今的罗泉,仍然保持着较为“原生态”的格局,几十上百年历史的老茶馆里,不少老年人喝茶、闲聊、打牌打发时间。偶有机动车驶过,也多是本地居民进出。如果仔细观察街边的店招,“罗泉豆腐”绝对是出现频率最高的。得益于盐业发展和盛产优质黄豆,罗泉人很早便开始在豆腐上做文章,黄豆和天然泉水经过石磨、卤水转化,产生的豆腐因其细、白、嫩、绵深受食客青睐,加以辅料可烹饪调出麻、辣、烫、香的豆腐佳肴。

说到四川的豆腐,北有广元剑门,南有乐山西坝,罗泉的豆腐又有哪些独到之处?笔者走进一家店铺一探究竟。店主聂秀英用木片在长条形的白豆腐上划出一道口,熟练地将肉馅填入其中,做成罗泉独有的“豆腐包子”。据她介绍,“豆腐包子”可以按照麻婆豆腐的做法直接下锅烧制,也可以预先在油锅中炸至金黄,再做进一步烹调。除了“豆腐包子”,她还能做其他一些豆腐制品,比如豆腐干、豆腐乳等。掌勺的扶志刚、田碧辉夫妇烹制豆腐的手艺,吸引了不少外地老饕光顾,生意好的时候从早上6点忙到晚上10点。熊掌豆腐、麻婆豆腐、烂肉豆腐、锅边豆腐、口袋豆腐、家常豆腐、六面黄豆腐……几十个品种的豆腐菜肴令人垂涎欲滴。春节期间,在外工作的儿子还得回家帮忙,摆盘、收桌、扫地、拖地……下午两三点才顾得上吃午饭。

在罗泉,家家户户都会做豆腐,逢年过节、人生大事都离不开豆腐。对于罗泉人而言,豆腐不仅是一种食物,更是百姓心灵深处的文化记忆。正是这普普通通的豆腐,构成了罗泉独特的“乡愁。”

来源:锦点

用户登录

还没有账号?

立即注册