桑宜川 ‖ 抗战时期中国李庄的西方学者

如今在中国,地名被称作“李庄”的犹如过江之鲫, 数也数不过来。如果你随意去某省旅游,冷不丁地拦住一个人问路:“李庄在哪里?” 说不定对方会在一楞神之后认真地回答:“你问的是哪个县的李庄?”

但是在上世纪的抗战岁月里,不论你在国内甚至世界的任何地方,只要在信封上写下“中国李庄”的字样,那么邮件就一定会通过民国邮政被准确无误地寄往那唯一的李庄,那个与重庆沙坪坝、成都华西坝、陕西古路坝一同被誉为四大抗战文化名镇的李庄坝;那个被叫作“万里长江第一古镇”的李庄。当年,西方盟国的一些大学及科研机构,也常收到“中国李庄”交换的学术刊物和书籍,虽然那里只不过是破庙祠堂,民宅农舍,庠序虽如旧,弦歌却依然,因为那里汇聚过太多的中国知识精英,实在是太有名气了。

那年那月,不仅众多中国学术大家,不少外国学者也“落户”李庄,一时士者云集,人文荟萃。外国教授魏特、史图博、鲍克兰、史梯瓦特、德国华裔学者陈一荻等,跟随同济大学逃难迁徙李庄;英国剑桥大学学者李约瑟教授携夫人多萝西(汉名李大斐),助手鲁桂珍及考察团队,美国汉学家费正清教授携夫人费慰梅女士及两个女儿,都曾先后造访过李庄;印度学者狄克锡曾在板栗坳生活多年,与中央研究院历史语言研究所的傅斯年,李济,董作宾等著名学者朝夕相处,切磋学艺,度过一段人生难忘时光;抗战后期,波兰籍犹太人魏特教授罹患重病,最后竟成了葬在李庄天井山的异国孤魂。

对于当年这些与中国学者同甘共苦的海外学者,似可开出一个长长的名单。其中值得一提的是,李约瑟教授所著的《中国科学技术史》,其中的许多重要史料,就是在李庄从傅斯年先生主持的史语所获取的,见证了在抗战时期李庄已成为中国学术的一个重镇。

是啊,当年的古镇李庄已不再是一个地理意义上的长江边城,它简直就是一张安放在烽火中国的大书案。众多中外学者呕心沥血,刺血成书,成就了一部熠熠不朽的民国学术史,蛰处李庄的国内学者与学术大家数以百计, 作为一个知识群体, 在共赴国难的大后方,表现出了前所未有的民族自觉与担当,在生活极为困顿中,卧薪尝胆,培养人才,并不忘著书立说,写出了一部又一部至今都无法超越的学术专著,国际学者也从交流与切磋中获益匪浅。

得天独厚,引来凤凰筑巢

那时的“中国李庄”仅在四川,独一无二,是一个有着逾千年历史的古镇。岷江和金沙江在四川宜宾合流,成为真正意义上的长江后,迤逦东行,若走水路,仅不到二十公里便可抵达。早在先秦时,李庄便有人栖居,汉设驿站,衍生演变发展,至北周时即为南广县的县址,隋时为避炀帝讳,改南广为南溪,是当时长江上游闻名遐迩的重镇和水码头之一。上世纪“文革”浩劫初期,笔者尚在成都就读望江楼小学,时值全国的学校停课“闹革命”,教育中落,无书可读,就去了那里,陪伴57年“反右”时期被发配到长江边镇中学的父母,断断续续地渡过了三年的时光,至今记忆犹新。

还记得那里的老人讲过,李庄码头水深流平,早年宜宾码头打涌堂,忙不过来的时候,“天府之国”的大米、生猪、食盐、布匹,李庄当地的窖酒、生丝、楠竹、纸张等物资便常在此装船外运,极盛时,码头上桅杆林立、舟楫如梭、行人如织、货积如山。南来北往的旅人中,以长江中下游居多,至今对于来自华中和华东地区慕名而来的游客, 老实巴交的李庄老乡仍习惯称他们是“下江人”,但已不再延伸出油滑商贾的贬义,业已成为了汉语的一个褒义词汇。

历代以降,华夏子孙们有了银子就修庙,似乎已是社会发展中的一种习俗。自北周洪化年以来,李庄这个不起眼的小乡镇,修建了近30座庙宇,在水一方, 可谓是梵音磬和、暮鼓晨钟、香火绵长、经声悠远。与此同时,李庄也修建了不少祠堂大院,青瓦民居,高大城墙。据说当时星空有多灿烂,李庄就有多红火,走在李庄的街头,就如走在天上的街市。李庄的高台宫殿、古刹庙宇、巍峨轩阁、川南民居,曾是那样的气度不凡、那样的气宇轩昂,它不仅美丽着川南,美丽着长江,也美丽着中国。如今倘若身临其境, 你仍可感受到一阵古朴的历史沧桑气息迎面扑来。

然而,如今的李庄还是无可避免地凋敝了。晚唐时的战乱和动荡,南溪县址迁移,李庄开始走向空寂。风削雨蚀,兴废变故。至清末时,李庄成了一座只有不到三千人的小镇,但在我的心目中,她却是长江岸边最美丽的一座古镇,源自我的乡愁,源自我曾是“李庄人”。难怪梁思成先生的笔下赞叹道:“李庄魁星阁是从上海到宜宾沿长江两千多公里江岸边上,建造得最好的亭阁。李庄的旋螺殿梁柱结构之优,颇足傲于当时之作”。据说,梁思成曾在1945年还将“旋螺殿”的抬梁支柱原理应用于联合国大厦的顶部设计,东风西渐,中为洋用,这便是最好的印证。

可是如今,当我站在李庄魁星阁上复望开去时,除了熙熙攘攘的当代商品经济点缀, 历史景物却似秋风萧瑟, 冬意阑珊。李庄曾有过她的辉煌, 饮誉川南乃至全国的“九宫十八庙”,早已被上世纪的历次政治运动焚毁了十之六七,侥幸逃过浩劫, 留存下来的也已是殿圮墙倾,凋零破败,如今修葺一新的庙宇已全然看不出了过去的沧桑。然而,透过幸得保留, 依然古老的羊街、席子巷,透过已被废弃, 却依然有迹可循的江堤操场坝,我还能真切地嗅闻到李庄上演过的那出历史大戏的浓厚书卷气息, 那才是古镇李庄的原貌。

笔者在李庄同济大学旧址留影

在整个20世纪30年代后期,华夏民族处在国难的风雨飘摇、颠沛流离当中。因武汉沦陷,长沙告急,远征军兵败缅甸,最终滇西惠通桥险遭失守,怒江险被突破,长沙、武汉、桂林、昆明,成都乃至安南的河内、海防等战时大后方都邑都已成为无法赖以容身的驿站。中央研究院、中央博物院、同济大学、中国营造学社、燕京大学文研院等民族文明的传承者,又再次驮起沉重的行囊,沿着历代马帮走过的栈道,陆续入川,在逃难中寻找能栖身的驿站。于是,李庄以她的大度与包容,走进了历史,因为那里曾经海内外学者云集,群星闪烁。他们无论是个人还是整体,作为传统文明的一群苦寂的守望者, 一种特殊人文形态,曾由李庄呵护,共同走过了八年离乱的抗战岁月,仅此举隅。

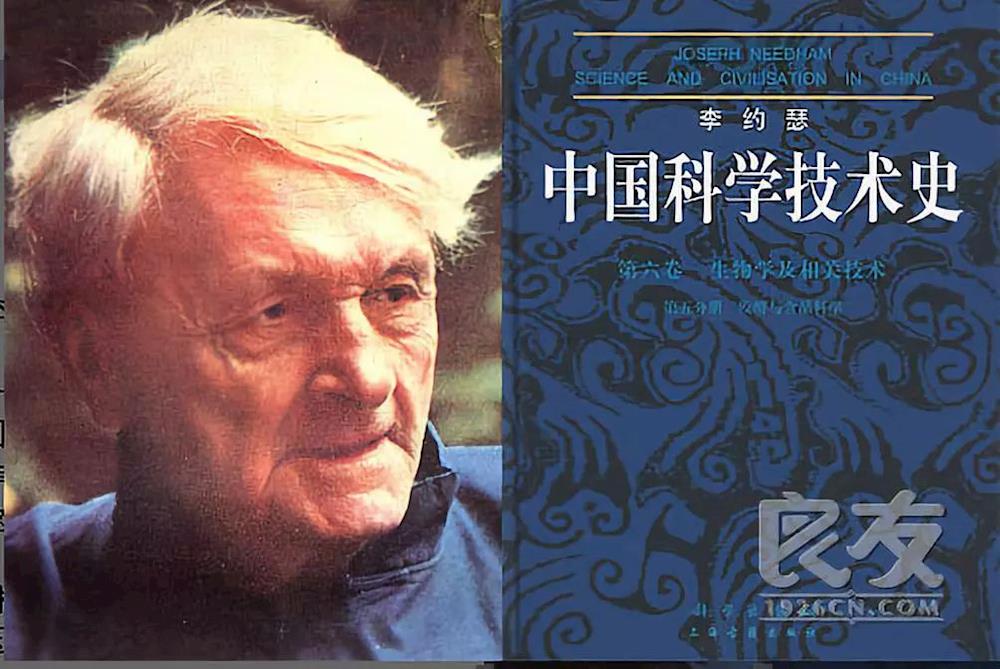

英语词汇中有一个外来语Chinoiserie,原本出自法语,似可译作“中国风”或“中国时尚”,是明末清初时期西方贵族阶层崇尚中国传统文化(Coined)创造出的一个表达方式。这种中国风尚曾体现于当时整个欧洲社会,并渗透到了欧洲人生活的各个层面,如日用物品、家居装饰、园林建筑等。受“中国风”影响的洛可可风格与中国式园林曾在欧洲各国王室流行,在18世纪中叶时达到顶峰,直到19世纪后期以降才逐渐消退。作为观照,英国学者李约瑟Joseph Needham(1900—1995)编写的《中国科学技术史》,讲述了过往的华夏文明,字里行间洋溢着对中国发明的崇尚,如果说其学术思想与治学思路与“中国风”有着千丝万缕的背景关联,应该不是妄语。

这本《中国科学技术史》后来由剑桥大学出版社印发,写作思路就成型于“中国李庄”。故事源起于1942年秋,英国政府在“二战”最为重要的转折时刻,决定派遣一批著名科学家与学者赴中国考察访问并给予人道主义援助,剑桥大学的李约瑟教授有幸被选中。当年他已是英国皇家学会会员、英国学术院院士,兼及初通中文,并对东方文明怀有浓厚兴趣。他与牛津大学的希腊文教授E.R.多兹组成了英国文化科学使团,代表英国学术院和皇家学会前往中国。

1943年初,李约瑟与几位同事从印度加尔各答经中国与外界相连的唯一的天堑通道,著名的“驼峰”航线,飞越喜马拉雅山高空,进入云南昆明,开始了长达四年的在华考察生涯。在昆明逗留期间,李约瑟访问了西南联合大学与中央研究院在昆明的天文、化学和工程研究所,并为这几家科研机构输送了部分图书、仪器等紧缺物品。随后,李约瑟一行由昆明飞往重庆,在重庆成立了中英科学合作馆,李约瑟出任馆长,办公地点设在英国驻华使馆一侧的平房内,人员由六位英国科学家和十位中国科学家组成。

李约瑟与中英科学合作馆的中国同道合影

就在这个机构组建之时,李约瑟拟在自己最感兴趣的中国古代科技成就、科学思想及其人类文化史上的价值,作深入研究与比较,写一部专著,拟名为《中国的科学和文化》,即后来著名的《中国科学技术史》。此举受到了民国政府要员如陈立夫、朱家骅、翁文灏等人的大力支持,李约瑟决定立即行动起来,开始自己所梦想的伟大而辉煌的事业。于是,在1943年的夏季,李约瑟带上助手开始了中国西南之旅,从而有了与李庄科学、教育界接触交流的机缘。

那年那月,随行的还有李约瑟的原配夫人多萝西(汉名李大斐)与中国女学者鲁桂珍,这也使李约瑟的科研走上了不同于一般西方科学家的道路,演绎出了一段中西旷世奇恋,因为鲁桂珍, 李约瑟于是就有了灵感的来源,有了《中国科学技术史》的构想,一部至今在世界文明史上让人震惊的学术巨著。

回望历史,李约瑟与鲁桂珍于1937年相识,那一年对李约瑟来说是他人生的重大转折点,鲁桂珍,一位来自中国的女人走进了他的生活。当时,鲁桂珍已是一位崭露头角的民国生物化学研究人员,她头脑聪明,富有魅力,十分迷人。据说她33岁那一年,远渡重洋,到剑桥去,目的只有一个,拜见当时国际生物化学界中她最仰慕的一对夫妻,李约瑟夫妇,并与他们一起共事。邂逅不久,他们双双坠入情网,不能自拔。李约瑟日记里记载了这段情事的全过程:他们一起到剑桥镇上共进晚餐;晚上一起看电影;手挽手在积雪覆盖的后院散步,或者沿着剑河冰冻的河岸一直散步到格兰特切斯特;到法国阿瓦岛短暂度假,西方的人文浪漫尽显其中。

李大斐对这一情事了如指掌,倒不是因为李约瑟或鲁桂珍都不隐瞒对彼此的好感。李大斐完全是个逆来顺受的人,无论是在公共场合还是在她的日记里,都没有自艾自怨。那年冬天,他们3个人以朋友和同事的身份,经常一起外出,他们有许多共同的科学话题要谈。毕竟,李约瑟和李大斐两人都乐意让来自中国的客人了解剑桥迷人的生活琐事。当冬天完全笼罩着剑桥时,他们三人有许多时间是挤在当地小酒吧里烧得很旺的炭火前度过的。从各种记载及从李大斐的私人信件来看,她非常喜欢鲁桂珍,钦佩她的智慧、决心和勇气。当鲁桂珍最后成了她丈夫的情人后,这种喜欢并没有丝毫减弱。

李大斐、鲁桂珍、李约瑟3人晚年合影

1987年李大斐病故,1989年李约瑟与鲁桂珍结婚。李大斐在1987年的圣诞节前3天最先谢世,她和李约瑟相互表达的爱永远不会褪色。从瑞士、阿尔巴尼亚、巴巴卡姆、茂尔岛,在华盛顿特区的奥唐纳的格里海,以及在中国的任何能够想象得到的地方,寄来的成百上千张明信片和信,是对他们维系了一生的爱情的纪念。

话说回来,1943年6月初,李约瑟完成了对四川成都、乐山地区几所大学与科研机构的访问。在迁往乐山的武汉大学石声汉教授的陪同下,与助手黄宗兴及秘书等人,于五通桥搭乘一条盐船沿岷江漂流而下,于次日下午到达坐落在李庄镇中心禹王宫(后改称慧光寺)中的同济大学校本部。在校方的安排下,李约瑟为同济大学师生用德语做了四次科学演讲报告,并会见了同济大学著名教授傅斯年、童第周、梁思成、董作宾、李济等著名学者。

李约瑟与中英科学合作馆的中国同道合影

翌日下午,李约瑟一行移往板栗坳等地,开始对李庄的其他科研机构考察访问。李氏在他的后来的游记中记载道:“沿着河边一条小路离城(镇),小路穿行于在热浪中闪亮的玉米地之间。过了不远以后,开始攀登一条壮观的石级小路进入山里。路上经过一座优美的石桥。我们抵达那里时看见房屋都很隐蔽。”在这里“有许多宽敞的大宅邸,中央研究院历史语言研究所、社会学研究所就设在这里。研究所分别由著名学者傅斯年博士和陶孟和博士领导,约有70位学者,因而是研究院两个最大的研究所”。这段引文见证了李庄当时的人文盛况。

其时,傅斯年先生已是一位学贯中西的著名学者,两人相识后,志趣相投,很快便结下了深厚的友情。由于傅斯年的慷慨热情,李约瑟还在傅斯年家住过一晚,促膝交谈。访问期间,李约瑟在板栗坳亲眼目睹了史语所保存的国家级藏品,例如无以记数的铜器、玉器和著名的安阳殷墟出土的甲骨等等。

此外,李氏还观摩了历史组收藏的大量竹简和拓片,只见上面写着孔夫子时代的经典,也有一些清代的皇室珍贵档案,包括给耶稣会士的信件、给西藏的政令、中国朝廷任命日本幕府将军为王侯的公文。当他看到语言学组拥有的每一个省份方言的留声机唱片,方志图书中的宋朝书画真迹,活字版印刷排版工具等等,赞叹有加,更坚定了他撰写《中国科学技术史》的信念。

李约瑟与罗忠恕(右一)等中国学者合影

多少年后,李约瑟还清楚地记得,临下山时,“历史语言研究所所长傅斯年先生又送我一部善本的《天工开物》”。对于史语所诸位人员的才学和热情,李约瑟掩饰不住心中的喜悦,后来对他的妻子李大斐表述道:“那里的学者是我迄今会见的人们中最杰出的,因为这个学科一直是中国学者特别擅长的,这也是意料之中的事。”李约瑟对中国传统文化的崇尚,由此可见。

李约瑟确实是一位思想开放,才华横溢的英国剑桥大学科学家,正是他向世界揭开了中国的科学技术在历史上曾遥遥领先与其他国家这一鲜为人知的秘密。倘佯在李庄的巷陌里,我不禁纳闷,是什么样的力量促生了这位伟人和一个伟大的民族,乃至伟大的人类本身,那精彩绝伦的令人难以忘怀的传奇故事。

李约瑟把大半生的学术生涯都献给了中国古代科学技术发展史的研究与著述,最终以一部庞大的《中国科学技术史》而名闻中外。他对中国古代文明的沉醉,对科学研究的执着,在中国古代科技发展史上的卓越成就,赢得了世人的钦佩和赞叹。

如今,《中国科学技术史》被誉为世界上研究中国科技史最完备、最深刻、最具特色的一部里程碑式的著作。1954年,李约瑟出版了《中国科学技术史》第一卷,轰动西方汉学界。在随后的几十年中,这部巨著的其他卷册陆续出版。著作以浩瀚的史料、令人信服的证据,第一次全面而又系统地阐明了四千年来中国科学技术的发展历史,向世界表明:“中国文明在科学技术史上曾起过从来没有被认识到的巨大作用”,以及“在现代科学技术登场前十多个世纪,中国在科技和知识方面的积累远胜于西方”。

诚然,《中国科学技术史》的内容洋洋洒洒,包罗万象,涉及从机械工程、土木工程、化学、军事技术,到生活中各种小发明,例如雨伞、风筝、乐鼓、瓷器、围棋,甚至具有香味的卫生纸等诸多内容。有人称这部巨著是剑桥大学乃至整个英国学术的皇冠上的一颗明珠,是相关领域每一位学者都不可绕开的著作。李约瑟博士研究中国科学技术史的巨大成就让他享誉国际学术界。1974年,李约瑟博士当选为国际科学史与科学哲学联合会的科学史分会主席。1994年,李约瑟博士被选为中科院首批外籍院士。

如同现代中国的学术大家钱学森留下的“钱学森之问”一样,大半个多世纪以前的西方学者李约瑟早就给当代中国留下了一道不解谜语,其内容是:“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生?”其实,要解答这到难题并不复杂,除了各种历史因素之外,需要从中国人的思维深层结构中去寻找答案。李约瑟在上世纪30年代开始研究中国科技史时提出了这一问题。1976年,美国经济学家肯尼思·博尔丁称之为“李约瑟悖论(Needham Paradox)”。如今,海内外学者将这一世纪悖论进一步推广,出现“中国近代科学为什么落后”,以及“中国为什么在近代落后了”等问题。对此争论一直非常热烈,唤起了民族的自省与反思。

中国人民还应当感谢鲁桂珍,因为她的原因,使中国人民多了一位坚定的老朋友李约瑟先生,他曾长期担任中英友好协会会长,使中国古代科学发展的研究领域多了一位巨擎,使中国古代辉煌的科学历史让更多的外国人所了解,使中国科学史的研究中第一次引入了西方的系统严谨逻辑推理考证,也使中国人自己多了一本从外国学者角度看的古代科学史巨著。

如今,李约瑟如果不是在中国家喻户晓,也至少在中国科学界尽人皆知。正是他那部倾注了全身心血,在去世时尚未完成的旷世巨著使得西方人重新认识了中国曾经有过的科学与文明,是何等的辉煌。更重要的是,李约瑟提出了一个发人深省的问题:为什么科学传统曾如此发达的中国会在15世纪以后一蹶不振,没有发展出可与西方分庭抗礼的现代科学?这个问题后来被称为“李约瑟之问”。因此可以说,没有鲁桂珍,不仅没有《中国科学思想史》,也没有我们今天看到的李约瑟。

在战时中国,费正清以汉学家身份出任美国驻华大使特别助理、美国国会图书馆代表和美国学术资料服务处主任,这三个显赫的头衔使他得以在中国各地,主要是重庆、四川、云南和广西自由旅行。因此,在由美国抵达重庆仅两个月后,1942年11月中旬,他便以访问中央研究院为名,携带家眷来到蜀中小镇李庄,其秘而不宣的目的是想看望他在中国交情甚笃的学者朋友梁思成和林徽因夫妇。

后来, 费正清在《对华回忆五十年》里叙述道,他是在1932年认识梁思成和林徽因的。其时他和费慰梅新婚才刚过蜜月。由于两家相隔很近,他们经常来往,很快便成了无话不谈的朋友。通过梁思成,费正清结识了中国许多知识精英,这对他后来的职业生涯产生了巨大影响。

从此以后,那些如雷贯耳的中国名字就不断出现在他的报告、论文和最后的回忆录中。他们两家一起外出考察古建筑,跋山涉水,风餐露宿,更加深了这种友谊。实际上,当年费正清有关中国的许多观点就来自于梁思成,费慰梅对中国古代艺术的研究也受到了林徽因的影响和启发。

如今,李庄的梁思成、林徽因故居已被定为全国重点文物保护单位。就在那里,梁思成曾绘出了那部《中国建筑史》的插图,共有80多幅,绘得非常精彩,不仅清晰表达了古建筑的繁复结构,同时也极具艺术欣赏价值,让人爱不释手。时至今日,据说古建筑行业内不少人著书立说也还在引用他当年的图纸。很难想象这么一本著作却是在战争年代的艰难条件下写成的,同时完成的还有英文版《图像中国建筑史》,令人叹为观止。

那个年代的中国真是内忧外患,半壁河山沦入日寇铁蹄之下,只是在付出了惨痛的代价之后,另外半壁河山才得以保存,真让人有“一寸河山一寸血”的感慨。但在李庄,偏安一隅,远离现实的残酷,让我想起了傅斯年、李济、董作宾、梁思永、石璋如、梁思成、林徽因等民国学者的远去身影。

现在李庄人很为梁思成、林徽因自豪,但当时就是附近的农民也不认识他们,他们的名字闻所未闻,他们所做的事情在农民眼里更是不可理喻。实际上,当时在李庄的甚至如傅斯年、李济、陶孟和等人在农民眼里都不过是凡夫俗子,更何况名望远在他们之下的梁思成、林徽因了。费正清在战时来到重庆,正好遇见梁思成也在重庆向政府和中英庚子赔款委员会申请拨款。史料记载,两人相见时梁思成情绪非常激动,与费正清握手竟长达五分钟之久。就是在这次见面时费正清接受了访问李庄的邀请。

当年,在物质生活极为匮乏的李庄小镇上,费正清访问过的那些专家学者大多拥有国外名牌大学的博士学位,却靠着菲薄的供给生活,潜心治学,无怨无悔。当年,同济大学在李庄有一所医学院,而中央研究院这边却经常缺医少药,杯水车薪,学者陶孟和妻子在李庄病逝,李济的女儿也夭折于李庄,林徽因依靠当地一位医生步行上门诊病,那都是李庄学者生活中的悲伤时刻,费正清教授在他的回忆录均有描述。

抗战结束时,费慰梅来到李庄,陪着林徽因第一次走出病房来到镇上,在茶馆里欢庆胜利。镇上人声鼎沸,情绪高昂,人们目光中又闪烁着新的希望。经过多年的颠沛流离之后,他们很快就要离开这川南的穷乡僻壤,回到沿海的现代都市,回到自己久违的家中。临别李庄之际,回首这近八年的日日夜夜,不免感慨万分。于是,由傅斯年发起,特地在“栗峰山庄”立碑纪念,以感谢当地士绅藉助。

这一题为“山高水长,留别李庄栗峰碑铭”的石碑,由中央研究院历史语言研究所的专家学者出资共建,刻有傅斯年、李济、董作宾、石璋如、梁思成、梁思永等53人的姓名,几乎囊括了中国在这些学术领域的全部精英,只可惜如今这一具有极高文物价值的石碑已无踪迹,不翼而飞,有待下次回去寻觅。

在战后中国那充满希望和憧憬的短暂时光里,梁思成创办了清华大学建筑系,当选为中央研究院院士,参与了纽约联合国大厦的设计,并接受了普林斯顿大学授予的名誉博士学位。那一刻,他站到了自己人生和事业的巅峰,颠沛流离的漫长岁月所带来的挫折和沮丧之情似乎都将一去不复返了。他和费正清夫妇在美国相聚,曾谈到无论时局怎样变化,他都表示将留在北平。在经历了那么多战争年代的苦难之后,他很难想象还会再有什么样的苦难将是他所无法承受的。

作为美国的一个中国通,费正清或许无法想象,源自欧洲的极权主义在美国是一种邪恶,却会有益于中国。在上世纪40年代,即使在西方,对极权主义的批判也还没有上升到哲学高度,汉纳·阿仑特里程碑式的《极权主义的起源》直到50年代才被出版。在此之前,西方的政治哲学家们或许尚未看出极权主义与“正常”的专制独裁体制之间的区别。人们仅以良知来认知极权主义,却没有想到极权主义根本就是反人类常识,反人类文化乃至于反人类本身的。梁思成对古建筑的热爱和研究体现出对人类文化的传承,却与极权主义背道而驰,从一开始就注定了他后来的悲剧。

1948年底,费慰梅在美国收到了林徽因发出的最后一封信,信的内容是对费正清刚出版的《美国与中国》一书的评论。林徽因不愧为一代才女,即使是普通信札也极具文学价值。仅仅几天之后,解放军占领了清华园,新政权成立了,厚重的铁幕闭上了,中国从此与世界相互隔绝长达几十年之久。身处铁幕之后的林徽因再也不可能与外界自由通信,我们再也读不到那些幽默、机智和流畅的文字了。

费正清夫妇当然不会知道,铁幕背后的梁思成被圈养起来了,最先是作为装饰门面的文化花瓶,后来是作为反面教材。自始至终,梁思成都没有意识到自己作为文化花瓶的角色身份,一直建言献计,试图去迎合并主动服务于新政权。梁思成设计了北京的“人民英雄纪念碑”,从专业角度来看,这只是一个平庸的作品,反映出他的才能确实不在这一方面。林徽因则设计了国徽,撇开政治因素不论,林的作品显得端庄大方,无懈可击,其间倾注了她对中国古建筑的热爱及对古代装饰艺术的欣赏。

时光流转,20多年后,随着中美两国关系开始解冻,政治铁幕拉开了一道窄缝。1972年5月,费正清夫妇再次到北京访问。费氏在《对华回忆录》中叙述到,这对他俩来说真是一次伤心之旅,他俩最好的朋友梁思成早在几个月前就已悄然离世,挚友再也不能见面了。去世之前,他们的朋友梁思成遭到自己的学生暴力殴打,被戴上纸糊的高帽子,挂上牌子游街示众,受尽人格侮辱,最后还被当作反面教材,在全国范围内供世人批判。

费正清夫妇、梁思成夫妇及友人在李庄合影

这次中国之行,费正清夫妇目睹了北京城里的那些巍峨坚实的古城墙已被拆除,许多古建筑被捣毁;当年费正清夫妇新婚居住的地方,一个有着两进庭院的优雅四合院竟住进了30多个男女老少,变成了粗俗的大杂院,原来的花园被种上了大白菜。其时,在北京的李庄旧友仅有几人还活着。当金岳霖等穿着周恩来特批,赶制出来的中山装,一起来到六国饭店大厅时,除了老友们劫后余生,重逢时涌出的热泪之外,彼此之间已无话可说。

周恩来,乔冠华会见费正清、费慰梅夫妇

在费正清的笔下,那年月的李庄有一位周法高教授,潜心研究汉语音韵史,为多掌握一门外语,每天穿着草鞋走20里山路去同济大学听两个小时的课;梁思成饿得“体重只有47公斤,每天和徽因工作到夜半”;董作宾在李庄板栗坳戏台子的工作室里写出获得世界声誉的《殷历谱》;李光涛、王崇武与劳干合作,整理出明清内阁档案与居延汉简;时称“东巴文化之父”的李灿霖教授写出了《么些象形文字词典》和《么些标音文字字典》,不胜枚举。

远离故国,人在天涯,这些闪光的前辈学者名字让我又想起了李庄的古建筑群落,以及在这些屋瓦下第一次整理并解读出的华夏民族祖上传下来的甲骨文数千残片。前方的将士在浴血奋战和英勇牺牲,后方的学者在油灯下伏案写作与潜心研究,所象征的不仅是个体学者的辛勤劳作,而是民族的文化火种还没有熄灭。

夜深了,我仿佛还行走在悠深的李庄小巷里,四周寂静,只听见蟋蟀在墙根处嚓嚓地打斗声,还有那从街头窗檩中透出来的悠长光线,让人在初春的雨夜里感到温暖,红尘之下,秋水之上,正是“青青子佩, 悠悠我思”,李庄旧事似又一幕幕浮现在我的眼前,挥之不去。

多年以后,费正清在他的《对华回忆录》里还写到:“1942年11月,面对生活在困顿中的梁思成夫妇,面对罹患痨病的林徽音,我慨然提出请他们夫妇去美国生活,并愿资助林徽音在美国治病和工作。”结果是梁思成婉谢了费氏的好意,对他说:“我的祖国正在灾难中,我不能离开她,即使我必须死在刺刀或炸弹下,我要死在祖国的土地上”。费氏感叹:“我已经明白了,你的事业在中国,你的根也在中国,你们这一代知识分子,是不能移栽的植物。”

这些刺血为文,泣血如歌的话语,见证了那年那月前辈学者在民族存亡中,在与国家荣辱与共中所经历的时代沧桑,以及所担当的士者道义,以身弘毅,天地仍苍茫,伟哉大丈夫,让人观之欲哭无泪,闻之震耳发睽!正是“还君千江水,慰我一幽秋”,以此寄托我的景仰与追思,但因本文篇幅所限,谨此举隅。

2013年3月29日完稿于加拿大温哥华枫林谷

备注:部分历史照片由英国剑桥大学李约瑟研究所,美国哈佛大学图书馆及费正清研究中心惠赐,授权编入加拿大枫叶出版社《老四川的时光底片》画册及本文,独家发布,谨此鸣谢!

作者:桑宜川

用户登录

还没有账号?

立即注册