国际友人伊莎白与理县

中国人民在长期的革命斗争和社会主义建设中,得到许多国际友人的支持和援助。今天,他们中的大多数人都已离开人世,而有一名国际友人依然健在,她和她的家庭跨越世纪的中国情缘令人感动,她就是国际共产主义战士、教育家、新中国英语教学园地的拓荒人伊莎白·柯鲁克。

伊莎白是加拿大人,但出生在中国、成长在中国、奉献在中国。20世纪30年代末,她走进阿坝高原,在理县开展社会调查;1976年,她带着家人再访理县;2010年,她的子孙带着她的牵挂寻访理县———一张张旧照,一页页日记,一幅幅感人的画面,为我们讲述了一段段伊莎白与中国、与理县的深厚情缘。

图为:饶和美夫妇和他们在成都出生的三个女儿。左三为伊丽莎白(1925年)

伊莎白·柯鲁克,1915年出生于四川成都一个加拿大传教士家庭。她的父亲中文名字叫饶和美(Homer Brown)、母亲中文名字叫饶珍芳(Muriel Hockey)。1912年,饶和美夫妇来到中国,最初负责成都的教会学校。饶和美教授参与创建了华西协合大学(四川大学华西医院前身),曾任教务长。饶珍芳女士则创建了中国第一所蒙特梭利幼儿园(成都市金硕果红专西路幼儿园前身),兼任弟维学校(成都市红专西路小学前身)、成都盲聋哑学校(成都特殊教育学校前身)校董。

伊莎白的童年和少女时代,有一半光阴在中国度过。成年后,她在加拿大多伦多大学专攻心理学,1938年获硕士学位后返回中国。

1939年,伊莎白(中文名字“饶素梅”)赴阿坝对藏族部落进行调查,从此结下了与理县的不解之缘,开启了她在中国的社会调查之路,从四川汉源、重庆璧山到河北十里店,都留下她的足迹。其间,她遇到来华的英国共产党员大卫·柯鲁克,与他结为伴侣。19世纪40年代末,两人作为英国共产党员,以国际观察员的身份见证并记录了中国共产党领导下的土改复查和整党运动的整个过程。新中国成立后,伊莎白夫妇作为最早的外籍创建者,一直在北京外国语大学任教,成为新中国英语教学园地的拓荒者。

2012年7月13日,我们带着理县人民的祝福来到北京外国语大学见到了这位可亲可敬的世纪老人。

时年96岁高龄的伊莎白,退休后一直居住在北京,她的三个儿子现都在中国工作,孙子柯霜晨是华西医科大学的烧伤整形科医生。

伊莎白老人得知我们来自理县甘堡乡八什闹,十分激动。虽然过去了70多年,但她记忆中的一个个难忘的片段让我们感受到了浓浓的理县情。

她说:“23岁我头一次到八什闹去,我住了一年,离现在已经70多年了……讲一讲我的过去吧。我是要学人类学,因为我觉得在山里面,四川的岷江上边有很多少数民族。我父母跟别的外国人在成都,在华西大学,他们都认识杨青云先生,因为他是他们的一个藏族朋友。所以我父母告诉杨青云,我想到一个农村去做调查,他说好,你到八什闹去吧,所以他就介绍我到八什闹……跟他妹妹及一个孙子住在一块……我先到了汶川就呆下来几天,在那边看看,那边有一个基督教教堂。杨先生给我介绍几个人,所以我在那里认识几个比较有名的人了,以后我就继续到八什闹去,先到了杂谷脑,杨先生就是在杂谷脑,所以到他的家。”

从成都出发,经过都江堰、汶川,最后到达理县,伊莎白用她的相机记录下了沿途的风景风情,给我们留下了30年代末期岷江上游的珍贵影像,其中最为珍贵的是从都江堰到理县的茶马古道。而在5年前,民国摄影大师庄学本同样沿着这条线路走进了理县,走进了川西高原的阿坝。更为巧合的是,引领伊莎白和庄学本进入这个区域的是同一位传奇人物———索囊仁清。

在庄学本的《羌戎考察记》中,这位理县八什闹的嘉绒汉子汉名杨青云,懂汉语、当过袍哥、到过西藏蒙古,辛亥革命时剪掉辫子,还办有一所中文学校。长期在外经营和交往,索囊仁清因为精通汉语和藏语,结识了不少外国友人,其中包括著名考古学家葛维汉教授和伊莎白的父亲饶和美先生。正是通过他们的介绍,庄学本和伊莎白才通过他进入理县。而他的故乡甘堡乡八什闹村也得以留下珍贵的文字和影像资料,为外界所熟知。

虽然事隔70多年,伊莎白对这位中国大叔,仍有着深刻的印象。

索囊仁清把伊莎白安排在八什闹自己的家中,并让自己的妹妹专门负责料理伊莎白的生活起居。她就是伊莎白在日记里多次提到的孃孃。在八什闹近一年的生活中,伊莎白写下大量的社会人类学日记,并深入到理县的多个地方,进行调查、拍摄,不仅与当地民众结下了深厚的情谊,也为理县留下了许多风土人情资料。

伊莎白讲到:“讲一个故事,我还没有回到成都,我父母跟我的妹妹到杂谷脑去了,是去喇嘛寺,喇嘛寺有一个塔,那个塔不让女的进去,但是他们说没关系进去吧,所以我的父亲跟妹妹就进去了,后来第二天他们走了,他们刚在路上来了地震,那个塔就坏了。”

柯鲁(伊莎白长子)说:“可是当时就认为是她们上了塔不吉利造成的地震,有一些老喇嘛这么说,但是呢,后来这事也算和解了,因为其实受灾震中还不是这个喇嘛寺,所以最后通过一些道理,跟喇嘛那边就把这个道理说通了以后,我的姥姥姥爷还有其他成都的一些人还捐了一些款,帮助恢复喇嘛寺的建设。这个喇嘛寺我的印象很深,因为我母亲去的时候照了很多相。”

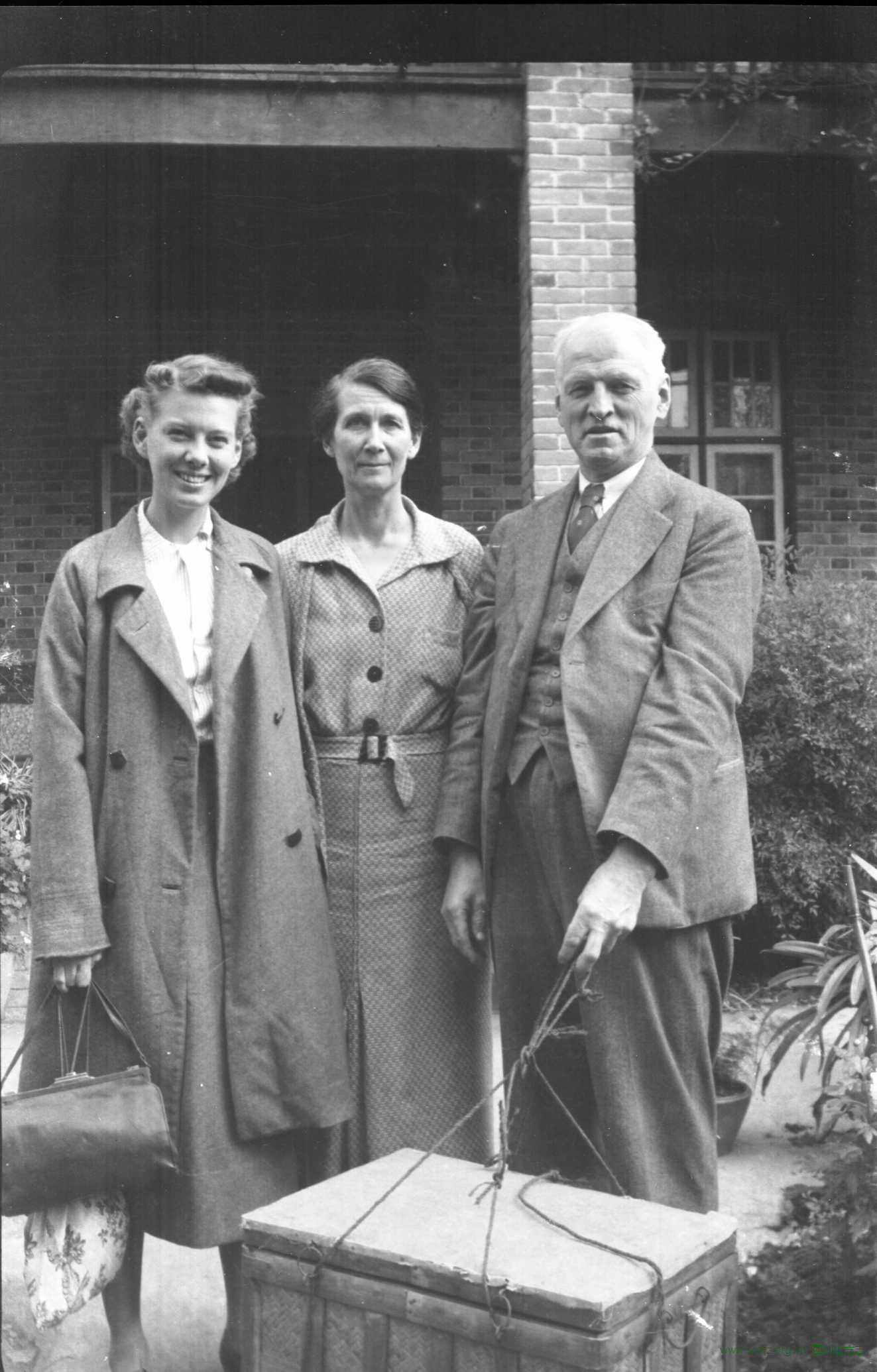

图为:饶和美、饶珍芳夫妇为即将赴农村进行社会调查的女儿伊丽莎白送行

除这些照片之外,伊莎白还与理县甘堡屯两位守备建立了良好的关系。理县虽偏远,却因其处于藏羌汉的结合部,是藏羌文化走廊的重要节点,具有文化的多样性和开放性。因此,当地村民对伊莎白的到来虽有好奇之心,却能和谐共处,进而建立起深厚的感情。伊莎白在向当地藏民学习纺线的过程中,发现他们特别辛苦,特地从成都买了先进的纺车教他们使用。回忆起与当地村民的交往点滴,伊莎白记忆犹新。“我在路上,在八什闹,发现好多人做纺织。所以我也学纺线,做的不太好,我给自己织了一双短袜子,头一个比较细,第二个越来越好,所以第一个跟第二个完全不一样,一个厚一个薄。我想她们都是用手做,应该有一个机器,一个纺车,所以我回四川,我去到港口合作社说,我听说你们有纺车,所以他们就说我带一个纺车。”“我的语言很差,我一家一家的都去拜访,跟他们谈,我的中文很差,但是我可以问几个什么是奶奶,是孙子,多少人,他们的名字,他们是谁,我都写下来,每个家家户户,在八什闹我都访问了,他们都对我很好,我要问他们什么他们就回答,所以我都写下来。”“他们很友好,……就只有一次他们都来了杨家,杨青云的妹妹会做酒。她先做酿酒,后用渣子做白酒,都做好了,她就叫所有的人来跳舞喝酒。女的在一边男的在一边,他们都跳舞……我感觉我是跟不上,因为我不够快,做错了,我是给他们找麻烦,所以以后我就是看看了。”

在索囊仁清家中,人们都习惯叫伊莎白饶小姐,她向他们学说藏语,而她则教他们学英语。

对伊莎白来说,1939年在理县这一段美好的记忆随着时空的转移,曾经尘封了30多年。直到1976年,刚从“文革”阴影中解放出来的伊莎白才和丈夫柯鲁克一起带着全家踏上了重返理县的旅程。

柯马凯(伊莎白的二儿子):“那个时候在中国仅有少数的所谓开放城市可以有外国人,而且外国人在中国境内旅行,必须得找公安部门办一种旅行证,不能擅自的跑。那个地方不开放,当时也是通过北京,我们这个单位领导和四川省外办打了招呼,甚至还有军区,成都军区配合批准,我们才得以到那儿去。我们那个时候,大概也是因为这种事比较少,所以省外办有人陪同,地方上也有陪同,浩浩荡荡的好几辆车,每到一处一看,那好像就一听说有外国人来了,我就发现每到像汶川啊,茂县、理县,反正我们所到的几个地方特别热闹,当时我印象特别深,因为那个时候也是我第一次去藏族的少数民族地区,发现那里的文化那是不一样。”

柯鲁:“我记得我们在汶川中午停了一下,县里面就举行了一个盛大的招待。可能有上百人,跟我们会面会餐什么,在理县也是,所以当时我们也非常感动。当时是在1976年的8月,气候也非常好,我们到了那儿以后呢,就受到八什闹村的众村民的欢迎,当时很多村民还记得我的母亲和我的姥爷,让我们也都很感动,还专门为了欢迎我们,在我母亲当时住的那个宅子的上面平顶上表演民族舞蹈,非常让我们感动。”

柯马凯:“我的印象就八什闹的人,尤其的热情,因为到一起的时候,后来还一块跳舞呢,当时我们就说,那我们也学吧,我大嫂她就特别爱跳舞,跳她们美国的那些民族舞蹈,说这里有藏族的民族舞,那咱们也跟着学吧,然后我们就上,我还记得特别难,那个步子他们一个是没有,配的乐只有唱,但是他们唱的那个节奏我能听出拍节来,可是我总觉得西方的,比方说圆舞曲那是四三拍啊,或者快四步等等的,我习惯听的三拍四拍那些步子吧。还有酒,那个时候没有给我们端出酒来,我觉得就是唱,而且我印象是那女的唱的比较好听,我不知道是不是地方上的习惯,我的印象主要是女的唱,而且唱那调子我还有点记得,大概是索拉索拉索………

柯鲁:“八什闹村上面还有一个小宅子村,她也熟悉那个地方,所以我觉得可能,1976年我们一块上山的时候,她还对那个山路还有识别,她精神很好,我看她那个时候应该已经是61岁了吧……所以我觉得她回到那儿呢,是非常兴奋的,终于回到了她的故地,而且还被当地的人认出来,而且当地还有知道我姥爷的人,就是在村里面。”

柯马凯:“有一些老人还记得我妈,当然我妈那时候不叫伊莎白……他们喊我妈叫饶小姐。”

柯鲁:“他们安排了好多看周围理县的发展,当时也到米亚罗看了,还到了一些羌寨里面去看了一下,附近看了好几处,但是她最关注的是八什闹村,但是八什闹村我们只呆了几个小时,照了一些相,原来这些村民的交往啊,我只是记得,她对这个家人呢,有很深的感情,因为有一个老奶奶,他们就管她叫奶奶,在她的日记里,在1939、1940年的时候她经常写奶奶又给我们做什么吃的了,奶奶怎么样,当时回去的时候奶奶已经不在了。但是他们家里面还有后代的,还有一些小孩认得她。”

柯鲁提到的奶奶其实就是索囊仁清的妹妹,阔别30多年,伊莎白很想见到这位善良能干的藏族故人,同时还有索囊仁清和他的家人们。但她并不知道,当时杨青云和他的家人正顶着“里通外国”的罪名,不能与她相见,而且被告知他们已经去世了。因此,在当地安排下,他们在故地匆匆待了几个小时,便离开了。从此,伊莎白和索囊仁清以及他的妹妹错失了最后一次见面的机会。

柯鲁:“因为当时也没让我们在那里过夜,我们就是从早登上山,完了下来就住在理县,我们只是爬上山,在那里呆到下午就下山了。当时要是按照我母亲的心愿,也恨不得那时候在那里住几天,可是没能安排。我妈当时就担心,当年那八什闹那边怎么样啊,是不是也受灾了,我们后来就特别想了解,我们打听了也不太好打听……因为当时有人传还说整个八什闹村都没了,我们就特别说想去。”

因为这份牵挂,伊莎白很想再回理县去看看,但90多岁高龄已让她无法承受一路的车马劳顿,在筹划准备了1年多之后,她的两个儿子带着她的担忧与祝福再次踏上了回理县的旅程。这一次的队伍中还有她的孙子。而这一次他们所见到的理县与30多年前相比,已然换了新颜。

柯马凯:“10年去的时候,那就也是给我们吃啊喝啊什么的,我就感觉建设得非常好,所以希望他们生活越来越好。”

柯鲁:“我儿子……反应特别好,说这个村民,我还有些照片他在村里面,打扮成当地的服装,完了回去以后我大儿子听说了就觉得他也得去,后来他也到八什闹村去了,当时也受到村里的接待,尤其是杨青云家里的人热情接待,所以我觉得后代人还会回到这个地方去……我觉得理县是我们家会持续去的一个地方。”

这一次,他们还见到了杨青云的女儿,当年母亲眼里的小姑娘。父母结下的世纪情谊在一个甲子之后再度延续。加拿大、中国,北京、理县,只有岁月沉积的厚重情感,但没有空间遥远的疏离。这就是伊莎白和她的家人与中国、与理县的世纪情缘。

柯马凯:“我母亲,在我们小时候就不断提到的一些地方,当然就提到理县,提到她去过的不同的村庄,那我们就觉得这些地方好象有一种独特的感情吧。应该说是一种忘代之交,不是往年之交对吧。”

从一个青春洋溢的妙龄少女到白发苍苍的耄耋老者,国际友人伊莎白亲历了中国20世纪的风云变幻和21世纪的崛起。作为中国革命与建设的见证者和参与者,她伟大的国际主义精神,令人敬仰;作为社会人类学者和教育家,她对中国农村和英语教育所进行的探索和努力,是今天的后学者学习的榜样;而她对故地和朋友的那一份真挚情怀,更是让人感佩!

用户登录

还没有账号?

立即注册