【古蜀文明】铜双耳罐栩栩如生“马毛毕现” 盐源老龙头墓地揭示南北文化交流之路

铜双耳罐栩栩如生“马毛毕现”

盐源老龙头墓地揭示南北文化交流之路

刘可欣

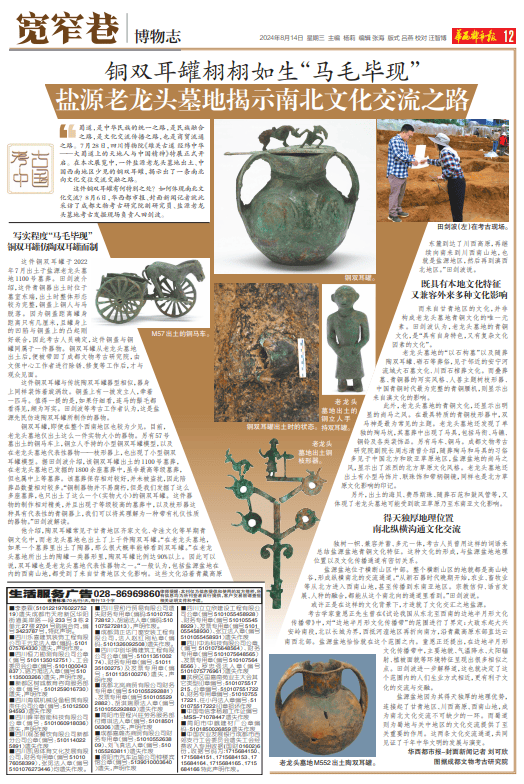

蜀道,是中华民族的统一之路,是民族融合之路,是文化交流传播之路,也是商贸流通之路。2024年7月28日,四川博物院《雄关古道经纬中华——大蜀道上的天地人与中国精神》特展正式开启。在本次展览中,一件盐源老龙头墓地出土、中国西南地区少见的铜双耳罐,揭示出了一条南北向文化交往交流交融之路。

铜双耳罐

写实程度“马毛毕现”

铜双耳罐仿陶双耳罐而制

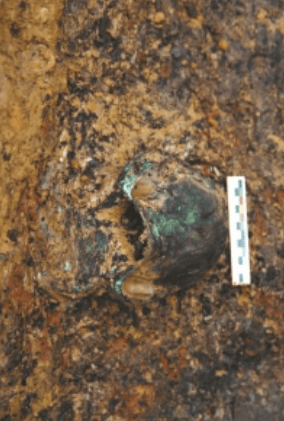

这件铜双耳罐于2022年7月出土于盐源老龙头墓地1100号墓葬。田剑波介绍,这件青铜器出土时位于墓室东端,出土时整体形态较为完整,铜盖上铜人与马脱落。因为铜盖距离罐身距离只有几厘米,且罐身上的凹陷与铜盖上的凸起刚好嵌合,因此考古人员确定,这件铜盖与铜罐同属于一件器物。铜双耳罐从老龙头墓地出土后,便被带回了成都文物考古研究院,由文保中心工作者进行除锈、修复等工作后,才与观众见面。

这件铜双耳罐与传统陶双耳罐器型相似,器身上同样装饰着旋涡纹。铜盖上有一披发立人,牵着一匹马。值得一提的是,如果仔细看,连马的鬃毛都看得见,颇为写实。田剑波等考古工作者认为,这是盐源先民仿造陶双耳罐所制作的器物。

田剑波(左)在考古现场

铜双耳罐,即便在整个西南地区也较为少见。目前,老龙头墓地仅出土这么一件实物大小的器物。另有57号墓出土的铜马车上,铜立人手持的小型铜双耳罐模型,以及在老龙头墓地代表性器物——枝形器上,也出现了小型铜双耳罐模型。据田剑波介绍,该铜双耳罐出土的1100号墓葬,在老龙头墓地已发掘的1800余座墓葬中,虽非最高等级墓葬,但也属中上等墓葬。该墓葬保存相对较好,并未被盗扰,因此陪葬品数量相对较多。“铜制器物并不易腐朽,但是我们发掘了这么多座墓葬,也只出土了这么一个(实物大小)的铜双耳罐。这件器物的制作相对精美,并且出现于等级较高的墓葬中,以及枝形器这种具有代表性的青铜器上,我们可以将其理解为一种带有礼仪性质的器物。”田剑波解读。

铜双耳罐出土时的状态

老龙头墓地出土的铜立人手持双耳罐

M57出土的铜马车

他介绍,陶双耳罐常见于甘青地区齐家文化、寺洼文化等早期青铜文化中,而老龙头墓地也出土了上千件陶双耳罐。“在老龙头墓地,如果一个墓葬里出土了陶器,那么很大概率能够看到双耳罐。”在老龙头墓地所出土的陶罐一类器形里,陶双耳罐比例达90%以上。因此可以说,双耳罐也是老龙头墓地代表性器物之一。“一般认为,包括盐源盆地在内的西南山地,都受到了来自甘青地区文化影响。这些文化沿着青藏高原东麓到达了川西高原,再继续向南来到川西南山地,也就是盐源地区,然后再到滇西北地区。”田剑波说。

既具有本地文化特征

又兼容外来多种文化影响

而来自甘青地区的文化,并非构成老龙头墓地青铜文化的唯一元素。田剑波认为,老龙头墓地的青铜文化,是“具有自身特色,又有复杂文化因素的文化”。

老龙头墓地的“以石构墓”以及随葬陶双耳罐、砺石等葬俗,见于邻近的安宁河流域大石墓文化、川西石棺葬文化。而叠葬墓、青铜器的写实风格、人兽主题树枝形器、中国青铜时代最为完整的青铜腰机,则显示出来自滇文化的影响。

此外,老龙头墓地的青铜文化,还显示出明显的尚马之风。在最具特质的青铜枝形器中,双马神是最为常见的主题。老龙头墓地还发现了单独的殉马坑,其墓葬中出现了马具,包括马衔、马镳、铜铃及各类装饰品。另有马车、铜马。成都文物考古研究院副院长周志清曾介绍,随葬殉马和马具的习俗多见于中国北方和欧亚草原地区,盐源盆地的尚马之风,显示出了浓烈的北方草原文化风格。老龙头墓地还出土有小型马饰片、联珠饰和带柄铜镜,同样也是北方草原文化影响的印记。

老龙头墓地出土铜枝形器

另外,出土的海贝、费昂斯珠、随葬石范和鼓风管等,又体现了老龙头墓地可能受到欧亚草原乃至东南亚文化影响。

老龙头墓地M552出土陶双耳罐

得天独厚地理位置

南北纵横沟通文化交流

独树一帜、兼容并蓄、多元一体,考古人员曾用这样的词语来总结盐源盆地青铜文化特征。这种文化的形成,与盐源盆地地理位置以及文化传播通道有密切关系。

盐源盆地位于横断山区中部。整个横断山区的地貌都是高山峡谷,形成纵横南北的交流通道。“从新石器时代晚期开始,农业、畜牧业等从北方进入西南山地,甚至传播到东南亚地区。宗教信仰、语言发展、人种的融合,都能从这个南北向的通道里看到。”田剑波说。

或许正是在这样的文化背景下,才造就了文化交汇之地盐源。

考古学家童恩正先生曾在《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》中,对“边地半月形文化传播带”的范围进行了界定:大致东起大兴安岭南段,北以长城为界,西抵河湟地区再折向南方,沿青藏高原东部直达云南西北部。盐源盆地恰恰就在这个范围之内。童恩正还提出,在边地半月形文化传播带中,主要地貌、气温降水、太阳辐射、植被面貌等环境特征呈现出很多相似之点。田剑波进一步解释道,这也就决定了这个范围内的人们生业方式相近,更有利于文化的交流与交融。

盐源盆地因为其得天独厚的地理优势,连接起了甘青地区、川西高原、西南山地,成为南北文化交流不可缺少的一环。而蜀道则为蜀地与关中地区的文化交流提供了至关重要的作用。这两条文化交流通道,共同见证了千年中华文明的发展与演变。

来源:《华西都市报》2024年8月14日第12版

作者:华西都市报-封面新闻记者 刘可欣

图源:成都文物考古研究院