【历史文化】古峨眉廿四景述略‖李家俊

古峨眉廿四景述略

李家俊

峨眉风光秀丽、人文荟萃。清康熙年间,四川嘉定府知府窦容恂鉴定、峨眉县知县文曙鉴修的《峨眉县志》记载,峨眉古有十三景,后扩为廿四景。乾隆庚申(1740),峨眉县令文曙鉴修、邑人候选知县张弘㫙纂修《峨眉县志·卷之二·古迹》,沿袭了康熙版《峨眉县志》廿四景,分述如下:

一、洞口抛珠

位置:龙门洞。

奔流不息的黑白二水自双飞桥下,迂回曲折在峭壁之间,峡谷处两壁悬崖数百米,最险处呈穹隆状,即龙门洞。范成大在《峨眉山行记》中称“中罅几尺,天光一涧,亭蓝曲绕”。

乾隆版《峨眉县志》叙:“当为吕纯阳游目之区,实属孙思邈修真之所。孙富春双钩龙门其上,前贤题咏极多,苇航咏赏于其下者抑复不少。”

现状:景观尚存,只是旧道已毁,公路从景观顶上过,欲临其境,只能溯河而上。

二、池心眩锦

位置:龙池湖。

峨眉南部一天然湖,四周群山环抱,垂柳成荫。清乾隆版《峨眉县志》叙:“一鉴中涵,弥漫十里许,深黝叵测,下有龙居。”“汉李膺记峨眉山下有龙池,方广十里,即此也。”传湖中有水怪,体大如舟。

龙池湖一角

现状:龙池湖一度改造为水田,水域面积急剧萎缩。20世纪90年代实施还水工程,景观逐渐得到恢复。近有四溪沟溶洞,新辟自然景观,加之乐汉高速在湖畔设“峨眉南山”站,前景可待。

三、桥援跳虎

景点:黑水寺虎跳桥。

黑水寺曾是与万年寺齐名的峨眉山古刹,名茶雪芽的原种地。虎跳桥在黑水溪上,黑水咆哮奔涌而下,两岸山势秀隽,绿树成荫。峨眉史书记载:唐代慧通禅师游峨眉山,至黑水溪,遇水涨,有虎来背负禅师过溪,后禅师于此处筑桥,遂命名为虎跳桥。史书还载:明“嘉定七贤”张凤羾、章寓之、王宣、安磐、徐文华、程启充、彭汝实游此,盘桓不肯去,题桥名“七笑”。

现状:先是驻军,营房和民房在此兴建,后有川桃公路在溪上筑高架桥,景观消失殆尽。

四、水印旋螺

位置:万年寺无梁砖殿。

万年寺是有籍可考的峨眉山第一座寺庙,南北朝时期慧持和尚始建,宋代茂真尊者铸普贤铜像,为峨眉山普贤道场地标。名称经历了普贤殿、白水寺和万年寺。无梁砖殿为明万历年间奉诏修建,形似覆釜,世号旋螺,中铸大士骑象,周罗万佛华龛。檐下二池,亭泓澄澈,倒影映入。每逢光霁,水殿交融,日浸月燥,在梵天中别具一景。这一带秋景壮观,殿右侧白浪滔天,殿后山势雄伟,四周丛林密布,秋风萧瑟,疏影横斜,彩林染山,空明无限,清末谭钟岳把此景命名“白水秋风”。

现状:经年保护,无梁殿风采不减,重放光芒。

五、蹑蹬摩仙

位置:绥山玉蟾洞。

绥山又名二峨山,与峨眉山相对,故郦道元在《水经注》云:“去成都千里,然秋日清澄,但见两山相对如蛾眉焉。”绥山之北是峨眉山市,绥山之东为沙湾镇,郭沫若先生以此自号为“峨眉人”。玉蟾洞在仰天窝下,白岩溪旁,清嘉庆十八年版《峨眉县志》说此洞为仙道白玉蟾尸解处。洞周古木阴森,奇峦叠翠,仄蹬纡盘乃造其窟。入可容数十人,四壁星然如云母石,中有天成妙相。壁间有一葫芦状石乳,游人手摩之温润如玉,相传为玉蟾蜕化者。

二峨山远眺

玉蟾洞附近有葛仙洞,传葛仙骑木羊上绥山,蜀中王侯趋之若鹜,纷纷上山求仙。这里产桃,被视为珍品,《峨眉县志》载:绥山之桃,虽不能成仙,却足以自豪。

现状:洞尚存,只是为了安全已将洞口封闭,加之树木砍伐,道路修建,周围的景观不及从前。

六、绿崖点佛

位置:普兴千佛崖。

千佛崖长约一公里,崖壁有“大牙仙”三字,传为轩辕问道峨眉山寻访天真皇人处。唐宋至明清,有佛教雕像数百尊,因此得名。乾隆版《峨眉县志》叙:“千仞壁端,遍刻金仙妙相”,“现身不一,说法如生,俨乎其灵鹫佛都也”。界接花山,上多苍树偻生,下则碧流驯逝。鸟啭奇音,兰馨幽壑,四时清赏无穷。

现状:20世纪80年代,修建小河坝至悦莲的乡村公路,从千佛崖半山开筑,凿岩壁填路基,石雕或被凿平,或被掩埋在路基下。今有几尊仙道浅雕像,为现代作品。千佛崖危岩耸立,终年郁郁葱葱,下有小河之水款款流淌,仍然不失为一景。

七、银界团霞

位置:金顶睹佛台。

金顶海拔3077米,舍身崖在千仞绝壁之上,东瞰日出云海,西望雪山冰封,气象万千。志书说睹佛台“危临万仞”,兀石直插云霄,状如金刚,每当正午,白云波涌,若兜罗绵布满崖壑,上临丽日,光照云海,正中托出虚明巨镜,晃跃渐开。其后外晕五色,变幻陆离,观者影射镜中,举手动足只现自己,不见旁人,名曰摄身光。古今疑辩纷然,卒难窥其灵妙。

1938年孙明经拍摄的金顶睹佛台

现状:金顶恢复了金殿、银殿、铜殿,仪象庄严。今有华藏寺、十方普贤、朝拜大道,睹佛台流光溢彩。

八、宝峰瀑布

位置:宝掌峰。

宝掌峰在峨眉山中段,与白云峰、中峰相邻,近有牛心寺、大峨寺、纯阳殿、清音阁等。宝掌峰传为中印度僧人宝掌和尚结庐处,故而是文传中最早上峨眉山传法的僧人。峨眉山瀑布以龙门洞、弓背山为胜。然而以修缩阔狭,有辩盈涸,显晦不时,唯宝掌峰左之瀑布更胜。乾隆版《峨眉县志》称宝掌瀑布“玉虹凌霄、珠帘拂涧,长牵井络千寻,不减庐山三叠。”观此景,峰似危楼,飞流狂泻,水落之处好似有一个巨大的金盆托住,溅出水花无数,阳光照射,七彩流霓,风吹云散,如浴甘露。

现状:峨眉山水量渐减,瀑布断流。古道逐渐消逝,漫山遍野丛林覆盖,普通人难以靠近。

九、天门望雪

位置:天门石。

天门石

天门石在峨眉山高处,太子坪后,旧有一寺,与金顶近在咫尺。天门石为两块巨石,两石夹道,中余一缝,仅单人可过,因之成为峨眉山一道奇特的景观。天门石传为仙女下凡的垫脚石,进而有了许多美丽的传说。伫立天门石处西望,见晶莹映天,玲珑屏汉,钩连贡嘎大雪山。每当峨眉山巅雪霁时,身倚寺阁,神驰玉界,两相映照者,天门石与雪山也。

现状:天门石依旧完好,风光不减,是徒步登山的必经和赏雪打卡地。

十、龙窟传盂

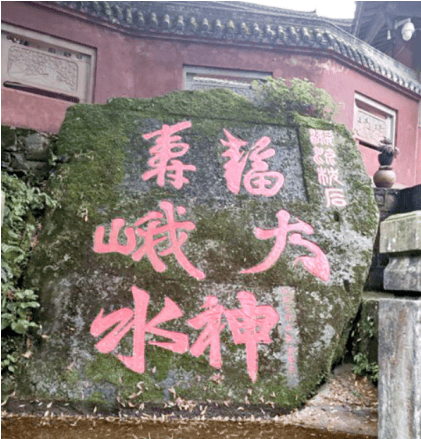

位置:神水阁。

神水阁

神水阁原为明代巡抚吴用先别墅,明万历年间易名圣水庵,清顺治年间改名神水阁,阁以泉名。传隋朝时,智者禅师住锡中峰寺知此水源从西域来,后居荆门玉泉寺,病思此水,一叟自称龙王愿为师取水。智者说,我有钵杖寄中峰寺,如与水俱来便信。后果引水浮钵杖至玉泉洞口出,后人题曰神水通楚。神水阁前有二石,一名大峨石,石镌陈抟题“福、寿”和吕洞宾“大峨”二字;一名歌凤台,讲楚狂接舆在石上修炼的故事。

现状:龙窟传盂,景观依旧,近年来有善人捐资修缮,圣水池经疏通后水量充沛,大峨石亦粉刷,字迹如新。近处新发现有“琴棋石”和“宝华昙法师墓碑”。

十一、听雷吼窟

位置:雷洞坪。

雷洞坪于连望坡上,海拔2430米,坪上有一寺,古名雷神殿,据载为汉时开建。寺右有一亭,篆书刻“雷洞坪”三字。雷洞坪旧竖禁声铁碑一通,禁止游人大声喧哗,否则迅雷惊电,风雨暴作。相传岩下有七十二洞,龙神和雷神居住。遇天旱,乡民来这里求雨,往岩下投死猪死狗或妇人衣裤鞋袜,往往雷雨交作。明朝大学士胡世安在《译峨籁·道里山记》中称“荒烟岑樾中,殷殷作砰訇声者,雷洞坪也”。这里悬崖万仞,风雪雷电自下倒射穹崖,路人过此不敢出声,生怕惊动雷神。坪下云涛布护,色如罗锦。古传有雷神洞,深黯不可测,蜇龙所居,附近有女娲洞、伏羲洞、鬼谷子洞等。

雷洞坪

现状:雷洞坪上有寺庙名灵觉寺,康熙题,古迹石碑尚存,只是禁语铁碑难觅。坪下云遮雾绕,人迹罕至,吼窟不可及。峨眉山有数十种杜鹃花,雷洞坪占据十二种。初夏时节,花团锦簇,缤纷成林,十分耀眼。近有滑雪场,冬来试手者众。

十二、鼓掌鸣蛙

位置:黑水寺八音池。

古黑水寺有一池,占地数亩,池水清清,四周浓荫密布,岚气缭绕,宛若仙境。池中有蛙,蛙鸣之声非常独特。清康熙年间蒋超编写的《峨眉山志·卷之二·形胜》有记,每当游人过虎跳桥,鼓掌其上,则一蛙带头大鸣,群蛙次第相和,临近终了,则一蛙大鸣,群蛙顿止,宛然一部大合唱。

现状:黑水寺已不复存在,唯余遗迹。八音池依旧,只是水面不及从前。八音池附近有峨眉山雪芽基地,数千亩茶园终年郁郁葱葱。附近新开发有灵芝谷。

十三、双虹跨涧

位置:清音阁双飞桥。

双飞桥下,左一水从雷洞坪绕白水寺而来,右一水从九老洞绕洪椿坪而来。据传,左桥始于轩辕上峨眉山拜会天真皇人所建,右桥从汉至宋有多次维修。双桥峙立,双龙腾跃,交汇于牛心石,构成精致的景观。其上有古刹清音阁,石上小阜一亭,名接王亭。两水崖壑,林樾萧森,震撼山谷。清末谭钟岳《峨山图说》将其名“双桥清音”。

清音阁双飞桥

现状:风光不减当年,为峨眉山中山最经典的景观。附近有刘光第题“双飞两虹影,万古一牛心”碑,近处有斗龙坝、中日诗碑亭、山下桥、清音湖等,引人入胜。

十四、九老潜踪

位置:九老洞。

九老洞又名九老仙人洞,在仙峰岩下,侧有仙峰寺,始建于元代。九老洞深不可测,洞中有数条岔洞,为古来探奇秘道。洞内有财神殿,传说赵公明入九老洞修炼成仙,亦佛亦道,故康熙版《峨眉县志》有“寺号仙府,洞临九老;山迎佛顶,台接三皇”之谓。传黄帝访天真皇人游此,遇一叟,询问有侣乎?答以九人,遂以名其洞。入洞内里许,崖水渗漏滴成泉窝,止一盂,取不竭亦不盈。蝙蝠如鸦,竟来扑炬,寒冽刺肌。

现状:九老洞历千年亘古不变,只是洞口古坊已毁。

十五、山响潮音

位置:响水桥。

响水桥在大峨寺下,今圣水禅院山门左侧,去歌凤台两百米,又名万福桥、积善桥。从桥上观山潮,“闻声起崖壑,林樾萧森,震撼山谷,然水之去来无踪,杳不可觅。”谭钟岳在《峨山图说》谓“听之,四山皆响如洪涛,巨浪挟风而来,昔人称为山潮,以之验雨晴占丰歉”。雨久听潮声则要晴,晴久听到潮声则会雨。据此,“山响潮音”不仅是一道景观,而且还是古人判断年景好坏、收成丰歉的预兆。

万福桥石碑

现状:随着生态的改变,昔日澎湃的山潮仅存涓涓细流。石板搭建的桥体被潮水冲毁,今建水泥石墩桥,“万福桥”石碑半掩于路基。

十六、凤穿灵窦

位置:孙真人洞。

孙真人洞即孙思邈修炼处,在牛心寺后,又名炼丹砂洞,孙思邈炼丹处。清康熙年间,蒋超在《峨眉山志》中叙“药炉丹灶见存,岩石皆碎裂,无草木,说者以为丹气熏蒸所致,方士多取此石煮服,以为能助精养神云”。孙真人洞为一秘境,闻鸟啼猿啸,藤萝千仞,洞似神灵斧劈,或皎月行来,或寒蟾入窟,或白云封门。

现状:洞口依旧,杂草丛生,近有一泉,千年不枯,石龛书“藏风聚气”。

十七、石款棋盘

位置:呼应庵。

呼应庵在呼应峰下,中峰寺左侧,大峨石右。宝掌峰、白云峰、呼应峰三峰阵列,蔚为壮观。《峨山图说》载:“原有呼应庵,为智者禅师道场。”呼应庵下另有茂真尊者庵,传孙思邈隐居峨眉山时,常邀约智者大师、茂真尊者相集此处下棋,相互呼应。现尚存石质棋盘,名“琴棋石”,石长宽一米余,上刻棋盘,栩栩如生。

庵前昔有温凉二池,后有三仙洞。岚烟寂历,地籁清幽,真红尘不到处。

现状:三峰依旧,青翠挺拔。2023年圣水阁主持悟妙法师请人将琴棋石清理出来,恢复旧貌,供游客观赏。

十八、林排经字

位置:古德林。

古德林牌坊在白龙洞下,沿途有楠木数万株,如翠云遮天蔽日。民国末期刘君泽的《峨眉伽蓝记》记载,古德林为明嘉靖年间慧宗禅师手植,“种树一株念《法华经》一字,按字计株,共六万九千七百七十七株,延袤二里”。旧碑有诗云:郁葱佳树拂慈云,幻出槎枒避斧斤。老衲得知山是佛,令人同谈法华文。

古德林坊

古德林绿云掩映,清风徐来,仰视槎枒,群狲攀跃,众鸟栖迟,野趣良多。

现状:经年砍伐,自然枯死楠木所余不多。尽管如此,这一带树种繁多,生机盎然,仍可谓郁郁葱葱。

十九、屋产灵芝

位置:紫芝洞,即猪肝洞。

蒋超述明督学王公敕过洞前罗目街,知有异物,掘地得石碣,上有“紫芝洞”三字,旁注“一山五口道人书”,有学者认为是“吕洞宾”三字的组合。紫芝洞在古罗目街对面(非今罗目镇),背负二峨山系,北瞰罗目镇。洞口有一石龛,深阔丈余,气象轩昂,相传吕洞宾曾在此修行。龛顶中悬一奇石,状似羊肝,色白质坚,玲珑光润,真天然罕见之物。传说洞内石窍曾有白米流出,旁复有石像猪肝,滴水冬夏不竭,洞深曲折,有仙人首、仙人掌诸胜迹。

现状:洞尚存,钟乳石造型羊肝、猪肝仍栩栩如生,只是近年来为了安全,地方政府实行管制,封闭了洞口。

二十、峰亭玉女

位置:玉女池。

华严寺在雷音寺上,曾经用名会福寺、归云阁等,为唐福昌达道禅师道场。华严寺左后有玉女峰,峰下有桥名玉女桥,峰上有池即玉女池。康熙版《峨眉山志》说“相传为天女浴器,深广四尺,岁枯不涸”。传说宋代邛州太守冯楫结茅峰下,虔诚诵经,感动上天玉女,为他送来食物。此峰以秀丽见奇,嫩柔窈窕,静质宛乎仙姝在望。

现状:玉女峰犹在,风姿绰约。古道难觅,玉女池已不见踪影。

二十一、飞殿成冈

位置:大庙飞来殿。

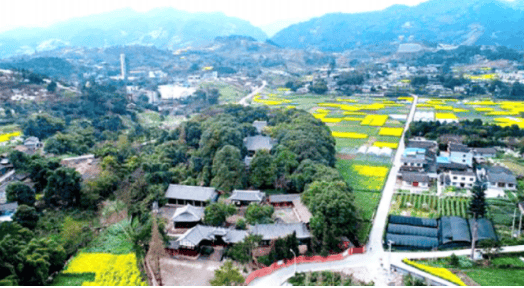

鸟瞰飞来冈

飞来殿在峨眉城北,唐代有十分浮华的建筑名家庆楼,宋时为峨眉进士杨甲祖传家祠。为对抗蒙古军队,宋军在此驻扎,后杨家以私宅供宋军驻守换回飞来殿,供百姓祭祀。相传此地原名虹泥溪,低洼滥泞。忽一夜,风雷大作,远近闻声,第二天清晨,见洼地中突涌一冈,有殿巍然立冈上。据说殿飞来时遗失一枋于大邑县,县内尚有吊枋池。

明初,吕洞宾曾游此处,题诗于壁云:教化先生特意来,世人有眼不能开。道童漫说云游客,记取终南吕秀才。飞来殿匾额由知府郭卫宸书,笔意翔鸾舞凤,有飞来之势。

现状:飞来殿集宋、元、明、清四朝建筑,为国家级文物保护单位,向游客开放,峨眉山市文管所在此办公。

二十二、标棻映堞

位置:峨眉城南三台山。

清嘉庆十八年版《峨眉县志·卷之一·山川》载:“三台山,县志,育贤门外,以连亘三台故名。”站在城南一望,三台山连绵不断,数株乔木(俗称蛾儿香树)挺立高丘,古干扶疏,绿映山冈,恍似王维山水画,此树果实圆秀玲珑,人拾作绣球香坠,俗名路路通,乃吉祥象征。树下有三教庵,树左即古学宫,树附近即名宦祠。

现状:峨眉山市人民医院、峨眉山市自来水公司在三台山兴建,附属建筑一栋接一栋,树木砍伐所剩无几,此景消逝。

二十三、东阁舒眸

位置:大佛殿。

明万历时期僧人无穷化缘铸造千手千眼观音像一尊,高丈余,因无法搬运上峨眉山,就地在峨眉县城东猪市坝搭棚供奉。万历皇帝敕地三百亩建寺,慈圣太后赐名大佛寺。大佛殿坐落东郊平原,高阁留云,绿荫环翠,清流萦带,十分幽深。明代知州袁子让篆书“人间天上”匾额。1939—1943年,故宫文物七千多箱存放于此并设有“北平故宫博物院峨眉办事处”,一个连驻守警卫。此后香火渐衰,1950年后划为峨眉县粮食局东门仓库和峨眉二小(民小)校区。

现状:1994年峨眉山佛教协会着手恢复大佛寺,终因场地限制,移峨眉城南白塔公园重建,即今大佛禅院。

二十四、西坡问古

位置:西坡寺。

西坡寺在峨眉城西,唐武德六年(623)建。古人游峨眉山大都从东门入城,西门或大南门出城至西坡寺,蒋超在《峨眉山志·卷之三·寺观》称:“游山者往来多宿此。”寺周风景极佳,寺内名士品题甚多。相传有仙者寓此,临别在壁上彩绘一芦凫图,向住持嘱咐切勿近水。后僧徒失戒,在壁下用水洗面,水溅壁上。住持外出归来,见壁上只有芦花而凫已远飞。

现状:西坡寺之凌霄殿搬迁到了大庙飞来殿,西坡寺原址一分为二,靠东部分为峨眉山市委党校,西面部分为峨眉山市人民武装部。

附记:

清光绪年间,湖南秀才谭钟岳奉诏编写峨眉山旅游指南,著书《峨山图说》并刊行于世。据普超老和尚讲,谭钟岳是个非常严谨的秀才,他领旨之后直上峨眉山,用步计算距离,绘制山川、河流、洞桥、道路并山中寺庙详图,至今仍然是研究和考证峨眉山历史文化的重要资料。《峨山图说》书中末章有“峨山十景”,辅之以惟妙惟肖的画面,十分精致。每景有题诗,十分超然。这十景是:金顶祥光、灵岩叠翠、圣积晚钟、象池夜月、白水秋风、洪椿晓雨、双桥清音、九老仙府、大坪霁雪和萝峰晴云。

古峨眉廿四景与峨山十景,既有联系,亦有区别。其一,区域不同,峨眉十景专指峨眉山,廿四景则包括峨眉山在内的峨眉山市;其二,数量有别;其三,部分沿用并增改。水印旋螺升格为“白水秋风”,银界团霞在峨眉十景即“金顶祥光”,双虹跨涧就是“双桥清音”,九老潜踪即为“九老仙府”。

主要参考资料:

1.清康熙版《峨眉县志》,故宫珍本丛刊《四川府州县志》,海南出版社2001-6;

2.清乾隆版《峨眉县志》,峨眉山市地方志工作委员会影印,2018-11;

3.清嘉庆版《峨眉县志》;

4.清蒋超《峨眉山志》,峨眉山佛教协会编印,2019-12;

5.明胡世安《译峨籁》,峨眉山佛教协会编印,2018-01;

6.清龚煦春《四川郡县志》,成都古籍书店1993-09;

7.刘君泽《峨眉伽蓝记》,峨眉山佛教协会编印2020-12.

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:李家俊

供稿:乐山市委党史和地方志研究室