【历史文化】瞧桥青羊 骨子里的中式浪漫‖李小斌

瞧桥青羊 骨子里的中式浪漫

李小斌

诗人卞之琳在《断章》中说:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你……”言外之意,当你站在桥上看风景的时候,不知不觉间你也成了别人眼中的一道风景。我国幅员辽阔、河川纵横,是举世闻名的桥梁大国,一直享有“桥的故乡、桥的国度”的美誉。除却桥梁数量和建桥技术的世界遥遥领先,那些平直梁桥的简约无华、浮桥一韵的简约柔和、拱桥涵影的诗情画意……无不彰显出中式美学的风采与浪漫。也难怪李约瑟博士曾说:“没有中国桥是欠美的,并且有很多是特别出色的美。”

在成都行走,总会在不经意间,瞥见锦江水波偱岸而过,不舍昼夜。展开地图,沿一环路细细端详,成都由二江环抱,宛如一只巨龟,依稀能辨出张仪筑城留下的古朴之风。所谓“二江”,是指环成都东、北的府河与绕西、南方向的南河,在城东南角合江亭处汇流之后,称为锦江。在2300多年的城市史上,锦江曾历经“穿二江成都之中”“锦城楼下二江流”等多次调整优化,在晚唐时期逐渐形成今天的格局。

锦江春色,日暖风和。这个水城交融的空间中,由大大小小无数的城市桥梁所连接。据清代《成都通览》记载,成都的桥,城内城外、无形有形,大大小小180余座。其中,久负盛名的就有万里桥(即今日的南门大桥)、安顺桥、九眼桥以及万福桥。天地交而万物通,成都因水和桥而生机蓬勃。今天,让我们在青羊,瞧瞧那些小梁细桥中间所流淌出来的中式浪漫。

万里桥

万里之路,始于此桥。在所有的成都桥梁中,它建造最早、资格最老,也是成都历代诗人吟咏最多的桥。可以说承载着蓉城记忆的起点,是名副其实的“成都第一桥”。

万里桥横跨南河之上,自有文字记载以来,可以说是成都出镜频率颇高的一座桥。从杜甫的“南浦清江万里桥”,到薛涛笔下的“万里桥头独越吟”,以及张籍《成都曲》中的“万里桥边多酒家”,可以说,万里桥是当之无愧成都最有知名度的桥。另据考古发现,万里桥所在的位置,两千年来不曾发生改变,也可以说是我国最古老的桥梁之一。

作为进出成都的南大门,万里桥曾是通往乐山、雅安、甘孜直至西藏的重要通道。桥畔两侧,长期以来都是成都商业的繁华之地,一直享有“南市”的美誉。今天的万里桥,早已不复往日“七孔石拱桥横跨其上,船只荡漾于河心,两岸高树林立,风姿绰约”的胜景。1995年,因为府南河整治工程的需要,万里桥爆破拆除。1997年底,在打造浣花溪公园过程中,在今天南河的源头现青羊横街,原望仙桥(建一环路时,因望仙桥与百花潭大桥相隔得较近,被拆除。关于望仙桥,据传站在桥上就可以眺望仙人。望仙桥与附近迎仙桥、送仙桥成“品”字型排列,得名与附近的青羊宫有关。)原址处,仿老万里桥模样,新修建了一座五孔拱形大桥,还叫望仙桥。

望仙桥(原望仙桥拆除后按原万里桥形状修建)

每当春日雨后,凭河远眺,绿水翠波之间,红砂石铺就的“新万里桥”(望仙桥)更是宛若一道长虹横卧其上,若遇沙鸥掠过,畅想一叶扁舟桥下穿过,那又该是怎样的一种浪漫。

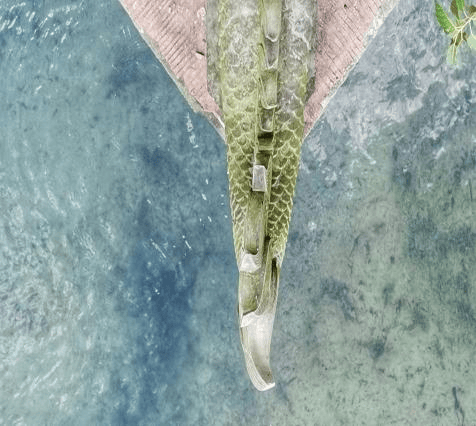

望仙桥桥墩龙头

望仙桥桥墩龙尾巴

除此之外,在青羊横街南端望仙桥头东侧,还矗立有三根四棱柱状品字形排列石柱,部分上面还有字迹。据传是与道教文化有关,原来应有7根石柱,呈北斗七星状排列,用于镇地脉、伏邪魔、克水患,被称之为北斗七星柱。这些柱子是当年府南河改造清理河道时发现的,作为青羊宫道教文化遗存,在寄托人们祈福纳祥美好愿望的同时,也为桥头平添了一道景观。

北斗七星石柱

在望仙桥的南端东侧,还有一处2013年重新发现的赵渭滨烈士衣冠墓遗迹。青羊区政府对赵渭滨烈士墓进行维修改造,加固翻新了墓碑,在墓碑旁新修了黑色花岗岩为碑身的墓志铭。墓园周边增设护栏和烈士指示牌,该处成为锦江河畔,望仙桥头一处独有的纪念性景观。

赵渭滨烈士墓

沧浪桥

望仙桥不远处,散花楼下,有一座连接着诗和远方的沧浪桥。成都水系发达,水多桥亦多,尤以廊桥称最。廊桥,顾名思义,桥上有廊,廊下是桥,谓之廊桥也。廊桥不仅仅是桥,更是一道融合着工匠技艺与典雅审美的靓丽风景。

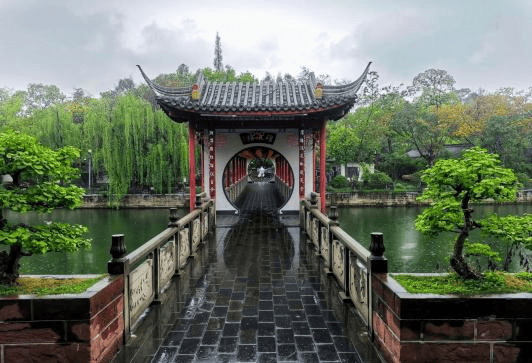

雨后沧浪桥

这座修建于1984年的沧浪桥,为百花潭公园北门入园后,一座横跨锦江上的古典廊桥。桥名,源自杜诗:“万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪”。桥身为围栏式,两端为亭阁式月洞门。桥栏上,浮刻有浣花夫人传说故事和花卉图案。两端桥头,还悬挂有楹联两幅:南侧桥头是“北度窄桥畅其文脉,东流碧水濯我冠缨”,北侧桥头则为:“濯锦浣花船通吴会,游潭携侣话说古今”。

欣赏沧浪桥,最佳的位置一定是远眺。待绿水无波的春意烂漫之时,若或星点雪花掩映的错意阑珊之中,坐卧园中茶舍,徐步散花楼下,红柱黛瓦与绿水映衬之中的沧浪桥,大有一秒穿越的浪漫体验。如恰逢夏季雨后,在水雾升腾的作用之下,若隐若现的沧浪桥与散花楼,更有一种宛若仙境般的存在。

虹桥

虹桥

沧浪桥下行不远,在小南街一侧的南河上,还有一座名为虹桥的单拱人行桥。桥北一侧,还有两棵树龄已逾200年的皂角古树与之相伴。虹桥建成时间并不长,但是此地段建桥历史却是相当久远。据《华阳国志・蜀志》记载:“李冰造七桥”,万里桥“西上曰夷里桥,亦曰窄桥”。先秦时代的索桥,早已无迹可寻。此后,人们常在南河冬日的枯水期,垒石搭板作桥。遇夏日丰水期,则摆渡拉纤渡河。猜想,桥头这两棵皂角古树在其中一定承担了不可或缺的角色。

20世纪70年代,桥南岸的3508厂,曾自筹资金在此设计修建了成都市区唯一的一座吊桥。这座长53米,宽2米的吊桥,在后来的府南河综合整治工程中被拆除,原址重新修建一座单拱人行桥,这就是我们熟知的“虹桥”。

如今,在桥头的皂角树下有新修的休憩亭椅,一侧还有50年代原址的老照片和柱亭各一。古树周围花木葱茏,绿草茵茵,镌刻着古诗词的各类石头,与这长虹横卧的石桥一起,点缀起锦江两岸多少的诗意与浪漫。

锦绣桥

锦绣桥

在今天的蜀江锦院南侧,横跨清水河干河之上,与望仙桥咫尺相望,有一座一板二拱三座桥相组合的仿古石桥,它有一个颇有诗意的名字:锦绣桥。这座桥距离干河出口约100m,中间行车桥为一座独立的预应力混凝土斜腿钢构平桥,两侧还各有一座钢筋混凝土板拱桥。桥体表面装饰一层天然石料,使其古色古香的风貌跃然而出。锦绣桥总宽度17.50m,最大桥长46.66m。该桥于1999年1月1日动工修建,同年12月20日建成并投入使用。

锦绣桥地处浣花溪与杜甫草堂风景名胜中心区南部的外围协调地带,其重要性在修建之初就有考量。作为府南河延伸整治干河工程中的一个重要项目,锦绣桥也曾多次设计、改建。早在1964年,锦绣桥第一次设计、修建时,仅为一座长32.30m、宽度6.40m的两孔钢筋混凝土双悬臂梁桥。

到了20世纪90年代,市政府根据锦绣桥的特定位置,并结合多种考量,最终依据既丰富河上景色,又要成为古典式园林桥的景观规划要求,经精心设计,整体呈现出(该桥外观及桥上栏杆装饰)仿明清代建桥风格,风貌清透端庄、美观大方之外,还是一座安全舒适、快捷通行的桥梁。

锦绣桥浮雕

值得一提的是,锦绣桥两侧拱跨的两端桥面上还设置了对称反向曲线,使桥面线形柔美飘逸,再加上巧妙处理组合而成高低错落的桥面,使整座桥梁看上去不但雄伟壮观,而且还取得了桥梁空间变化有序的景观效果。两座曲拱,犹如两弯明月,既供行人通行,又可供行人登高远眺,使四周美景尽收眼底。

锦绣桥的栏杆处,由能工巧匠雕刻根据桥梁设计特点,以传统民间吉祥动物和花草为主加以发挥创造,采用夸张的手法雕刻有龙凤、飞禽走兽、花草、流云、飞鸟等吉祥图案,也使得锦绣桥成为浣花风景名胜区的艺术景观桥。加之与周围环境的和谐交融,也让这一江春水青春焕发,美其名曰“锦绣桥”。

万福桥

万福桥

府河之北,万福桥飞架两岸通途。这座桥得名于万福寺,曾是“长五丈,宽丈余”的石墩木桥,经历洪水和重建之后,才成今日之规格。万福桥曾经是府河进入成都市区的三座大桥之一,制式规模都属前列:桥身为木栏画廊所覆盖,并在两端设置亭台亭,也是妥妥的风雨廊桥。桥北还曾立有一座牌坊式建筑,悬挂“万福来朝”金匾,过去的成都人,常拿它作为招祥纳福的吉祥物。

桥西侧就是当时成都最重要的万福(水旱)码头,与之毗邻的北岸一带,还有当时著名的木材市场和清油市场。繁盛商贸,便利交通,双重引流之下,在万福桥附近就聚集起大批的小商小贩。1924年的一首关于成都的竹枝词中写道:麻婆陈氏尚传名,豆腐烘来味最精,万福桥边帘影动,合沽春酒醉先生。

100多年前,陈麻婆刘氏与其夫陈春富在万福桥头摆摊设点,研制出以“麻、辣、鲜、香、烫、酥、嫩、浑”为特色的红烧豆腐。盛一碗米饭,再配以“瓮闷,攉转”(注:四川方言,表示“装满一碗,搅拌均匀”的意思)的特有吃法,绝对是成都人舌尖上的深度眷恋,深得国内外美食者好评。

十二桥

西郊河南望十二桥

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”在我们成都的通惠门外,有一座取自唐代诗人杜牧名句中“二十四桥”一半的大桥:十二桥。由此可见,十二桥留给我们的不仅是诗意,还有敬意。

追根溯源,在清代成都的城市布局中,西城门位置偏北(今西月城街附近),普通市民若要是去青羊宫赶花会则会绕行很远。为了方便通行,1913年四川督军下令在西校场向二仙庵、青羊宫方向新开一城门,以《左传·闵公二年》“务财训农,通商惠工”之句取名通惠门。老成都一般都将通惠门称作新西门,而把原来的西门(清远门)称为老西门。

彼时的十二桥,还是一座跨护城河(西郊河)的漂亮廊桥。其得名之说有二:一种是认为因其位列附城各桥序列第十二而得名。而流传更广,也更有诗意的一种说法是,成都著名学者宋育仁来给这座桥命名时,他来到新建的木桥之上,见到木桥桥畔是菜地与树林,远处是广阔的田野,林木葱郁,风光旖旎。灵感迸发之余,想起了杜牧诗中的“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”虽达不到杜牧名篇中扬州二十四桥的诗意,也至少可以平分得其一,因此名之十二桥。

十二桥与地名牌

现在,十二桥的桥边木牌上也有关于十二桥历史的介绍,对桥名的由来又增加了一种说法:年有十二月,日有十二时,成年累月、周而复始,桥名“十二”,寓意岁月循环、经久不变。

1985年,在十二桥路南边的成都文物考古研究所大院中发现了商代的建筑遗址,总面积达到了1万平方米以上,已掘露面积大概1200平米。这是全国已发现的最典型,也是唯一可以见到桩柱和地梁基础遗存的早期干栏式建筑遗址,在学术上有着极为重要的价值。考古工作者将青羊区各地同时代的遗址统称为“十二桥文化遗址群”,把四川盆地商代晚期至西周时期古代蜀文化遗存作为一种考古学类型而命名为“十二桥文化”。

十二桥还有一段值得我们铭记的历史。1949年12月7日成都解放前夕,国民党特务将关押在成都将军衙门内的30多位共产党员、进步人士和爱国青年学生,杀害于十二桥附近。1950年1月,在文化公园内此修建了十二桥烈士墓,并逐渐扩建为烈士陵园。可以说,这些烈士用鲜血和生命谱写而成的人生赞歌,足以与十二桥一样不朽、嘹亮!

如今,经历三次改建的十二桥已经拓宽至80米。一桥横贯东西,自此大道变通途。算上两侧人行道及桥点景观,站立桥头,望着川流不息的车流,远郊近处的翠锦之色,更妆点起这座桥十二分的浪漫与诗意。

桥搭在水上,此岸到彼岸。因有幻与意,桥成诗亦成。桥瞧青羊,透过这一座座造型别致,水桥相依的古今桥梁,自有一种骨子里透出来的浪漫与诗意萦绕。除却这些,瞧桥青羊,还有数不清的立交桥、绿道桥等公园城市桥梁正在被重新定义,而我们骨子里的那份儿中式浪漫则始终不减。

来源:四川省地方志工作办公室

作者: 李小斌

供稿:成都市青羊区地方志编纂委员会办公室