【历史文化】西华师范大学历史文化学院教授蔡东洲研究传承古蜀道文化——苍苍古道 孜孜以求‖ 王永战

西华师范大学历史文化学院教授蔡东洲研究传承古蜀道文化

——苍苍古道孜孜以求

王永战

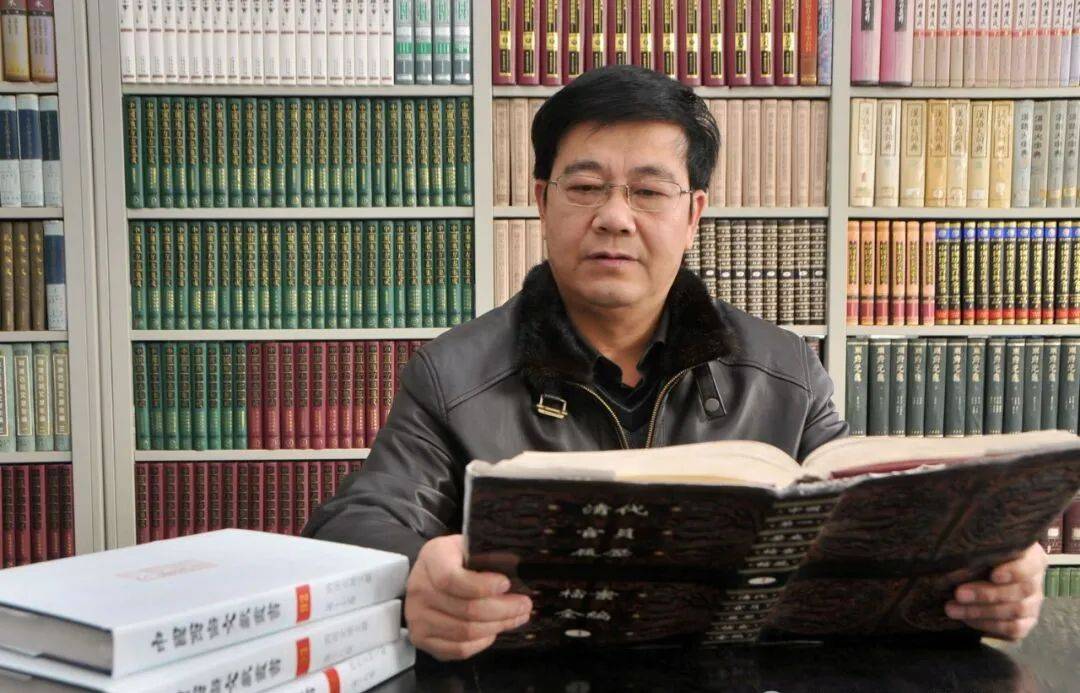

人物小传

蔡东洲,1962年11月生,四川平昌人,西华师范大学历史文化学院教授。他研究蜀道和巴蜀文化30余年,长期从事蜀道南段的相关研究,致力于古路、古碑、古树的研究和保护利用,先后出版《三国文化历史走向》《安丙研究》等蜀道相关研究论文和著作,在蜀道、巴蜀文化研究等领域取得一系列成果,曾获第三届“中国杰出人文社会科学家”、“全国优秀社会科学普及专家”等荣誉。

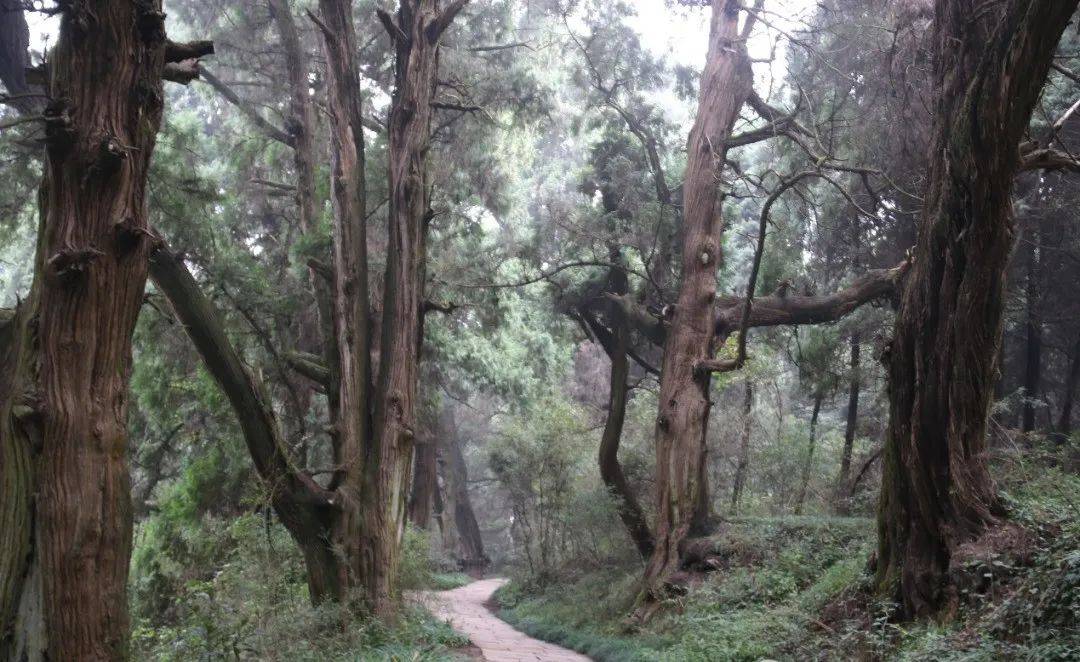

古蜀道上,翠云廊里,古柏森森。行至剑阁柏处,眼前大树遮天蔽日。西华师范大学历史文化学院教授蔡东洲一边轻抚古柏,一边介绍:“仅蜀道翠云廊段,就有树龄百年以上的古树两万余株。”

茫茫秦岭,山势巍峨,蜀道是连接四川盆地和关中平原的古道。研究蜀道和巴蜀文化30余年,蔡东洲已记不清多少次走在蜀道上,探访古代遗迹。“翠云廊所属的金牛道,不仅承载着深厚的历史文化,也映照着人们对古道古树的珍爱和保护。”蔡东洲说。

从小喜欢历史典故,逐渐投身于历史学专业和蜀道研究

青石板凹凸不平,古蜀道漫长蜿蜒。“据考古发现和文献记载,蜀道开通于先秦,开拓于汉魏六朝,兴盛于隋唐两宋时期,完善于元明清。”蔡东洲说,蜀道素来有“北四南三”的说法,北边分别是陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道,南边则有金牛道、米仓道、荔枝道。其中以金牛道为主,全长600余公里。说起蜀道,一个个历史故事从蔡东洲的讲述中铺展开来……

面对苍苍古道,蔡东洲孜孜以求。“围绕蜀道的研究,主要是调查研究蜀道沿线的文化遗存,如驿铺、碑刻、古树等,以及对蜀道相关历史文献的收集与整理。”蔡东洲说,通过对文化遗存和历史文献的研究,蜀道修建发展的历史逐渐明晰,由此可窥见古代社会发展变迁和经济文化交流的许多重要信息,逐渐勾勒出中华文明在巴蜀大地上传承发展的脉络。

生于斯、长于斯,少年蔡东洲就对巴蜀大地上的历史典故充满兴趣,每当打完稻谷,他就坐在稻草堆下,翻看历史课本。小伙伴们也喜欢坐在蔡东洲旁边,听他讲历史故事。

1981年,蔡东洲入读南充师范学院(现为西华师范大学)历史教育专业,本科毕业后又攻读了中国古代史专业研究生。大学时期,他主修宋元史方向,了解到不少巴蜀文化和蜀道历史知识。“比如宋代的名臣安丙,在主政四川期间,就曾努力改善蜀道交通条件,方便了人员往来,对于保护蜀道有着重要意义。”蔡东洲说。

1988年,蔡东洲毕业后留校任教。彼时,由于他的导师主要研究宋史和三国历史,蔡东洲也参与其中,“很多研究工作都与蜀道研究相关。”蔡东洲认为,蜀汉的兴衰就与蜀道有很大关联。1993年,他参与出版著作《三国文化历史走向》,更深入地研究了三国历史人物与蜀道的关系。

潜心开展调查研究,广泛收集蜀道相关史料和文化遗存

暑热炎炎,伏案写作,汗水滴在稿纸上。20多年前,在一间只有4平方米的屋子里,蔡东洲利用借来的《宋史》等复印资料和其他相关典籍资料,一个字一个字地手写完成了一部有关宋史的著作。

为了研究宋代时蜀道的作用,蔡东洲到处搜集资料。他拿着方格纸,到一家家图书馆查文献,誊写整理了上万张资料卡片,详细记录时间、事件、出处等信息。“写作时,将卡片一一排列,一幅历史的图画就仿佛展现在眼前了。”蔡东洲回忆。

撰写古蜀道文化研究著作的过程,帮助蔡东洲系统地掌握了历史研究的学术方法。蔡东洲认为,研究古蜀道,重访历史遗迹、进行考古调查是重要一步。

蔡东洲(左一)团队在米仓道南江段进行踏查(受访者供图)

2017年的夏天,为了探究南边的几条古蜀道情况,蔡东洲带领团队沿着荔枝道重访,从四川达州宣汉县一直走到了陕西汉中西乡县。团队花了13天时间,先后经过宣汉、平昌、万源、通江等地,踏查了古蜀道沿线的竹筒沟石板道、何家坝栈道等遗迹。

在宣汉县的马渡关镇驻留,绕过大片的玉米地,在一片荒山野岭中,蔡东洲带着团队发现了不少历史遗迹。“古人经由蜀道进行文化交流,便在沿线留下了许多遗迹,这对我们了解古蜀道上古人的生活习惯有很大帮助。”蔡东洲说。

“这两年,我们团队还研究了米仓道上的驿铺遗迹,摸清它们的分布底数及对古人通行蜀道的影响。”蔡东洲说,古蜀道设置了驿铺,为当时人们传递官方文书、服务人员通行、维护道路安全提供了便利。

此外,地方志也是研究蜀道的重要参考。蔡东洲说,蜀道沿线地区保存了大量旧志,除了铺舍、邮驿、交通等名目直接记载道路交通外,山川、城池、乡镇、公署等都与蜀道交通密切相关,特别是在艺文、金石等名目中,保留了大量诗文等资料,为研究者提供了很多史料。

参与蜀道保护,传承相关历史文化

走在古蜀道上,古树是绕不开的话题。“在蜀道两侧植树,能起到很好的表道、护路、遮阳作用。”蔡东洲说,对古树种植和保护历史的研究,也是蜀道研究的重要组成部分。

眼前,剑阁柏笔直挺拔、直指苍穹,通体树高27米。“这棵古柏是翠云廊古柏中最老的一棵,树龄达2300年,”蔡东洲说,“它远看似松、近看是柏,果实也十分奇特,像松果一样。”

如今,蜀道翠云廊区域拥有自秦汉以来树龄100年以上的古柏20391株,其中四川广元剑阁县境内现存7778株,树龄大多在500年以上。

蔡东洲介绍,自秦代起,围绕蜀道进行的大规模植树有8次。历代的大规模植树,让蜀道上古树参天蔽日。“栽树是为了保护蜀道,这些树木本身也得到了很好的保护。”蔡东洲说,南宋曾发布严禁采伐四川边境林木的诏令,明代还有“官民相禁剪伐”的政令,到了清代,人们还对每株古柏进行了编号。

“学习古人栽植古柏群的经验,我们也要把古树名木保护好,把中华优秀传统文化传承好。”蔡东洲说,如今,当地不仅建立了县、乡、村、组四级网格化保护体系,还实施了“一树一人”“一树一策”等科学保护手段。当地还组织专家对蜀道沿线古树开展“体检”,通过地上环境综合治理、地下土壤改良等措施开展复壮救护工作。

2023年12月,四川成立蜀道研究院,蔡东洲参与其中。“我们要继续围绕蜀道开展考古研究,持续传承保护蜀道的历史文化。”蔡东洲正积极参与由国家文物局组织的蜀道调查和考古发掘工作,继续为蜀道研究和保护贡献力量。

作者手记

获得更多历史文化的滋养

一条古蜀道,连接了四川盆地和关中平原,也赓续了历史文化脉络。

踏查蜀道上的碑刻、驿铺遗迹,挖掘古蜀道上的文明交往历史;探寻历史人物与蜀道的关系,赋予典籍资料新的解读角度;研究古树名木,继承和发扬古人的生态保护智慧成果……通过研究古蜀道,蔡东洲不断感悟历史的厚重,获得更多历史文化的滋养。

中华文明具有突出的连续性,古蜀道也是传承中华文明的重要载体之一。在蔡东洲等学者努力下,古蜀道文化得以不断丰富发展,中华优秀传统文化得以更好地保护和传承。

来源:《人民日报》2024年5月16日第6版

作者:王永战(《人民日报》记者)

图源:其余未说明图源自蜀道研究