【历史文化】郫县古城:成都历史上第一座都城

郫县古城

成都历史上第一座都城

每一座古城都有自己的气质和味道,在郫都,历史底蕴厚重,千年古韵犹在,包括古城遗址在内的一系列震惊中外的考古成就,见证了古蜀文明在这块神奇土地上的源远流长。追溯其上千年的历史中,郫县古城遗址的发现,让这里遥远的过往清晰了起来。

1

一根桅杆,开启典籍寻根之旅

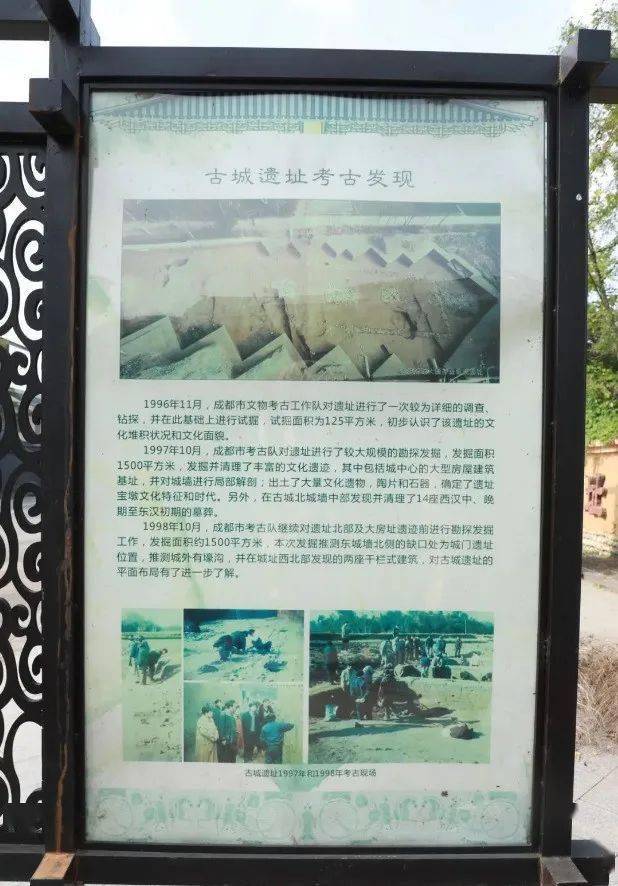

古城遗址考古发现

西汉文学家扬雄在《蜀王本纪》中载述:“蜀王之先名蚕丛,后代名曰柏灌,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦颇随王去。鱼凫田于湔山,得仙。今庙祀之于湔。时蜀民稀少。后有一男子,名曰杜宇,从天堕,止朱提。有一女子,名利,从江源井中出,为杜宇妻。乃自立为蜀王,号曰望帝。治汶山下邑,曰郫化,民往往复出。”这些传说和故事仅见于《蜀王本纪》和《华阳国志》等寥寥几本典籍中,并未见有更多记载,人们对古蜀的想象也总是扑朔迷离。

民国初年,郫县城北方向一古城遗处出土石桅杆一根,上刻“先汉古城”。1941年,这里被正式称为“古城乡”。

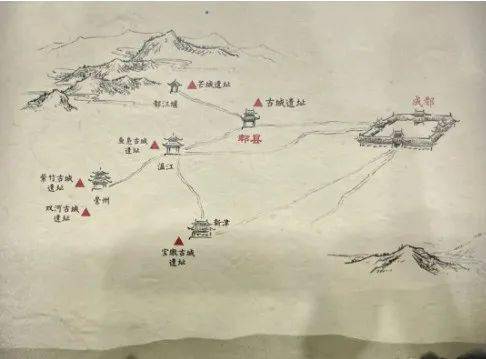

1995年以来,成都平原史前聚落考古取得一系列突破性成果,郫县古城是成都平原上发现的六座史前时期的古城之一。经考古测定,从建筑技术和风格来看,古城遗址属新石器时代晚期,是宝墩文化的中心聚落遗址。尤其古城中部大型礼仪性建筑遗址的发现,是宝墩文化规格最高的遗迹之一,是长江上游地区文明起源的重要实物标志。

成都平原考古遗址示意图(图片来自《郫县概览》)

古城遗址,位于郫都区三道堰镇古城村,是成都平原多处史前城址中保存最完好的一处遗址,距今有4000年左右的历史。

古城遗址城墙为长方形,分内外结构,墙面采用“双向堆土,斜向拍夯”方法修筑而成。遗址长约650米,宽约500米。城基宽10米,高2—5米。城内面积约26.66万平方米。

古城遗址(图片来源:郫都发布)

2

考古发掘,揭开古蜀王都风貌

郫县古城遗址

1996年至1999年,省、市、区三级文物考古部门先后对古城遗址进行三次考古发掘。1996年第一次试掘中,出土了大量陶片及小型磨制石器,初步确认该遗址为距今4500年左右的新石器时代晚期史前城址,与成都平原上的六座古城为同一时期的建筑,是城址遗迹中保存最为完好的一座。

1997年,考古队进入古城镇,全面开展考古挖掘工作,在城垣地带发现了一处原始斜坡堆筑,与长江流域其它同期遗址的筑城方法一致,且为多次堆积而成。郫县古城的城垣,还采用大量河卵石来加固城墙。独特的“竹木护石”技术,被视作后来在都江堰水利工程中,大放异彩的竹笼络石技术的萌芽。

考古人员清理出土器物(图片来源:郫都发布)

在古城遗址中心,还发现一大型房屋建筑,房屋内发现有五处台基,从房屋的规模来看,是目前全国考古发现的一处新石器时代晚期最大的房屋建筑。专家分析可能是用来祭祀天地、供奉祖先的一座庙宇,房屋中的五座台基极有可能是举行仪式的祭坛,暗示了古蜀先民把“五”作为吉数。先民居住布局是以大房屋为中心,四周环绕着许多居住区,形成了一种具有向心力和凝聚力的布局结构。这表明,居住在这片地区的曾是同一图腾崇拜的氏族部落。

祭祀形式的出现,表示礼仪文化的开始。古城遗址中的“550平方米的礼仪性大形房址和5个平行的卵石垒成的祭台遗址”,位于古城的中心位置,其朝向与古城城垣的朝向一致。专家一致认为这是古蜀先人用于祭祀和集会的场所,这座大型礼仪形的建筑物表明古蜀先人频繁的社交和共同的信仰。

《左传》有云:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,都曰城。”《说文解字》也说:“有先君之旧宗庙曰都。”祭祀对于远古先民来说极为重要,那么有大型祭祀建筑的郫县古城,地位也就不一般了。这个祭祀中心的出现,是共同信仰的结果,也是郫县古城成为成都平原政治权力与宗教文化中心的标志。谭继和先生在其总纂的《成都市志·总志》中叙述说“共同的信仰;祭祀中心的出现,是古城形成的标志”。这说明了郫县古城是成都平原最早的原始城市,也是政治权力与宗教文化为标志最早的中心城市。在2011年出版的《成都通史》中,郫县的古城,被称为历史上的第一座成都城。而以“古城”命名的郫县古城,不仅是成都平原上最早的古城,也是最早的成都城。

在古城遗址中,还发现了一批很有价值的遗物,其中有喇叭高领罐、宽折沿喇叭口陶尊、曲折沿鼓腹罐、平底盘等,同时还发现了不少石斧、石铸、石凿等,均为磨制品,偏小型化。据考证,这批文物的历史年代,比广汉三星堆出土的文物要早一千多年。

1998年3月9日,来自巴蜀地区的70多位专家云集郫都桃园宾馆,确认古城遗址为宝墩文化第三期产物,距今约4000年。

1998年底至1999年初,考古队对古城遗址进行第三次考古发掘,在发掘区西北方位,发现两处干栏式建筑。专家认定,该建筑基址为4000多年前(新石器时代晚期)的遗物,可能是当时部落首领的政事活动中心。这个时间,比成都古城建设的年代还要早。

古城遗址中发掘的干栏建筑基座现场(图片来自《望帝春心》)

以郫县古城遗址为代表的宝墩文化古城遗址群是以成都平原为主的长江上游文明起源的中心之一,是长江上游近5000年文明史的象征之一,也是我国文明史上具有代表性的文化遗产之一。1996年,古城遗址与成都平原其它史前城址被评为全国十大考古发现之一。2000年10月,“古城遗址”被国务院批准为国家文物重点保护单位。

3

郫之古城,积淀千年历史遗迹

郫都是古蜀文明的发源地,史前遗址和文物古迹众多,其中古城遗址、杜鹃城遗址、扬雄墓等被列入国家文物局主编的《中国名胜辞典》。

据《郫县志》记载:“郫之旧城系张若所筑”。秦灭蜀后,郫邑成为蜀郡属县,蜀郡太守张若任郫县县令,公元前311年,张在此地修建了郫城(城址在今古城镇),郫城“周回七里,高六丈”,上置观楼、射栏与成都同制,是仅次于成都的蜀郡第二大城。因郫县离成都较近,是成都的副邑,城中驻秦车以拱卫成都,足以见郫县对成都、对蜀地的重要性。

民间不少人则认为此地是三国时期蜀将魏延的屯兵之处,相传诸葛亮认为大将魏延不宜留守成都,就令他领数百骑兵到郫县古城乡开辟军马场。当时的古城是一个驿站,魏延在距场镇不远的地方“屯耕养兵”,设养马场,休整军队。当地人很少看到这么多军马,操练骑兵时生土漫天,甚为壮观,引来四面八方的人群围观,后来人们把魏延养马的地方叫“马镇”,马镇的街道俗称为“马街”。嘉庆《郫县志·古迹》载:“古城,在县北二十里,城基尚存。国初,农人掘得石碑,有‘马镇’二大字,今之马街,因马镇而名之也。”因此古城又名马街,现在的古城镇内还有一座三马奔腾的雕塑,刻有“马街”二字。

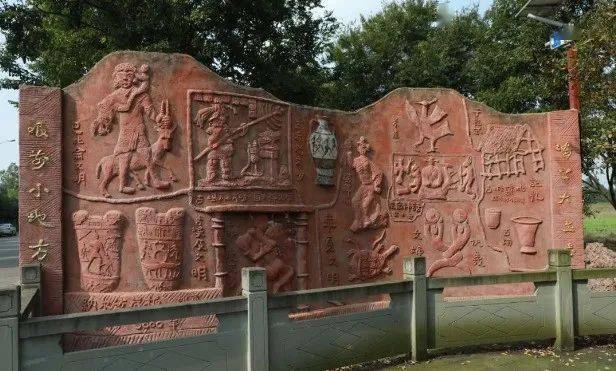

现古城遗址内有用于防御的高耸城墙、礼仪性大房址、干栏式仓储建筑、木骨或竹骨泥墙房屋以及长方形竖斜土坑墓和形制多样的陶器,其文化面貌与宝墩文化一致。古城遗址里面,有两个重要的景点,一个是昌濮亭,一个是秣马场。昌濮亭讲述了古蜀人的由来,秣马场讲述了马镇的由来。

古城遗址的发现,为研究古蜀文明的起源,对蜀文化渊源的研究提供了新的证据,使得四川远古时期的历史研究跳出了神话传说的体系,有了一批经科学发掘的考古材料,也让秦以前没有文字记载的古蜀文化有据可依、有证可查,证明了成都平原是长江上游开发最早的地区之一,证明了在四千多年前的新石器时代,郫都这块地方就有先民居住。而从祭祀宫殿和大型房屋基址的规模看来,当时的聚居和城市的发育已达到一定水平,并已形成具有相当规模的政治、经济、文化中心。可以想象,4000多年前,这里曾是古代中国最为繁华的几个城市之一。

郫都,有着灿烂文明的古城遗址,是一座名符其实的千年古城。在经过岁月的洗礼,历史的演变,战争的风云,千百年时间不改“郫”之本色,古文化、古街坊、古建筑的韵律还在这里奏响,历史的风霜为这里增添了更多古风古韵。一个“郫”字,赋予了郫都独具特色的人文历史;一座古城,延续了古蜀文明的千年脉络。

来源:郫都史志

用户登录

还没有账号?

立即注册