【文史英华】终老常州 眷此邦之多君子‖王鹤

终老常州 眷此邦之多君子

王 鹤

那时,东坡20岁,还是一名春风得意的新科进士。琼林宴上他与常州来的同年进士蒋之奇等相谈甚欢,席间蒋之奇讲到常州风物之美,东坡怦然心动,相约将来比邻而居,终老荆溪。这是他对常州的第一次神往。

东坡36岁时,第一次来到常州。此后30年间颠沛流离,来往常州14次,最终选择在常州终老,与常州结下了半生不解之缘,个中情由,或许在于他为友人所书——“眷此邦之多君子”。

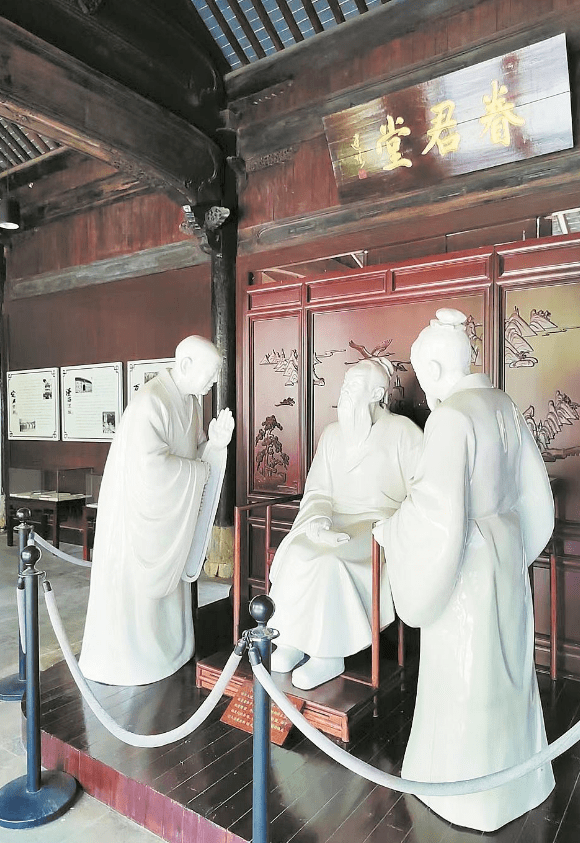

眷君堂前,东坡、维琳长老、钱世雄三人塑像

藤花旧馆

对一张琴,一壶酒,一溪云

对常州的印象,有过一番转折。

1980年代,我和一位好友分别在成都、常州工作,脑子里不知不觉存放了一点各自城市的统计数据。有一次和她聊到两地的工业总产值,常州的数据让人吃惊:并非省会,经济居然这么发达!于是我想当然地猜测,这是一个突飞猛进的工业城市,制造业很兴盛,文化土壤却相对贫瘠。

那时除了晓得瞿秋白是常州人,对它几乎一无所知。好友委婉地说,常州的文化积淀其实很丰厚。

后来我才慢慢知晓,这是产生过恽寿平、赵翼、段玉裁、盛宣怀、赵元任的地方,常州画派、常州词派影响深远。陆游曾夸赞,“毗陵(今常州)多先生长者,以善俗、进后学为职,故儒风蔚然,为东南冠。”

更值得言说的是,苏东坡与常州有非常紧密的牵连,来过常州14次,最后也是在寓居常州孙氏宅一个半月后离世。

南宋常州知州晁子健在孙氏宅建东坡祠,元代改建为东坡书院,后毁于战乱。相传东坡手植的紫藤、海棠劫后余生,因而明代中期复建后称为藤花旧馆。此后几经沧桑,2015年,苏东坡纪念馆在藤花旧馆原址建成。

藤花旧馆与常州大酒店之间,隔着延陵西路,直线距离仅百米左右,从路口绕过去不过三四百米。那晚去踩点,酒店大门上方电子屏的滚动字幕出现一行字:“对一张琴,一壶酒,一溪云。”这是东坡词《行香子·述怀》的末尾,停下细看:“我们毗邻东坡故居,欢迎您来常欢聚!”欢迎的对象,是某工科院校79级电机专业来参加同学会的客人。

79级的大学生,算来差不多都陆续退休了,正是“做个闲人”之时。琴、酒、溪、云等闲逸柔润的字眼,跟通常印象中严谨、坚硬的电机学科并置,乍看距离太远,再一想也不违和,甚至这种排列组合的反差,反而带来一股新鲜别致的气息。

清夜无尘,月色如银。酒斟时、须满十分。浮名浮利,虚苦劳神。叹隙中驹,石中火,梦中身。虽抱文章,开口谁亲。且陶陶、乐尽天真。几时归去,做个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。

邹同庆、王宗堂的《苏轼词编年校注》,定这首《行香子·述怀》的写作时间为哲宗元祐八年(1093年),那时太皇太后主政,东坡得到重用,但宦海风急浪高,让他心力交瘁,时有退隐之念。

在仕与隐之间摇摆的古代官员比比皆是,能够真正“守拙归园田”的却寥寥无几,所以他们经常在诗词里叹息名利虚浮、人生短暂,期盼脱离尘网,回归自然。这首《行香子》说来也是老生常谈,但很多话一经东坡之手,就格外鲜灵明快,与各种境遇和心绪的适配度不低。但凡在职场辛劳里浸泡过的人,都容易实现情绪的同频共振——谁不曾“虚苦劳神”并希冀解脱呢?电机专业的工程师们,大概也体验过职业的倦怠甚至惊险,如今得享清闲,肯定也倍感轻松吧。此刻,“对一张琴,一壶酒,一溪云”,来得真是体贴。

溪山美好

吾来阳羡,船入荆溪,意思豁然

次日上午再去,看得更清楚,纪念馆所在的前后北岸文化街区,小巷曲折,老屋错落,大部分墙壁刷得雪白。

据说,藤花旧馆周边,明清时期云集缙绅名宿的宅邸,大家都想沾沾东坡的灵气。果不其然,附近吕宫府、管干贞纪念馆、赵翼故居,主人个个不凡:吕宫是顺治年间状元,弘文院大学士(俗称相国);漕运总督管干贞工诗文,花鸟画负有盛名;赵翼为清代著名史学家、学者……

苏东坡纪念馆的门脸很小,有一种家居的亲切感。入门十几步,两堵粉墙夹着一尊雕像,东坡坐着但略微斜靠,符合他在常州病弱体衰的状况。石座上刻有“毗陵我里”4字,徽宗建中靖国元年(1101年)六月十四日,东坡在镇江写信给章援说,最近半月不思饮食,“今且速归毗陵,聊自憩,此我里。庶几且少休,不即死。”次日东坡就乘船抵达常州。

从月洞门进入归里园,深浅两色的小灰砖墁地,拼成菱形。靠南侧那堵围墙,素白墙面,青瓦庇檐。墙尽头有几株苗条的槭树,善解人意地朝中央倾斜,色彩鲜丽但范围适度,构成恰到好处的点染。红叶下方是笔触疏淡的一条篷船,四周波浪清浅。船首有位宽袖长袍的文士,背手站立,若有所思。墙面写着“多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依。”这是苏轼《除夜野宿常州城外二首》(之一)的尾联。

归里园南墙上所绘东坡除夕夜野宿常州图

神宗熙宁六年(1073年)十一月,杭州通判苏轼被派往常州、润州(今镇江)赈灾。赈务繁忙,到了大年夜就宿于船上。万家团圆时,他却在空旷的郊外,孤舟残灯,难以入眠。羁旅客愁,愈发想家:“行歌野哭两堪悲,远火低星渐向微。病眼不眠非守岁,乡音无伴苦思归。”离开京城来到南方已经三辞旧岁,“新沐头轻感发稀”,觉得发量开始减少,真怕以后一直这样奔走路途……宦游的倦意浓厚地袭来,年近不惑的苏轼不觉生出退归之心。最后他还是乐观收尾:即便穷愁也要力争健康长寿。

这一趟出差七个多月,几乎踏遍常州各县,次年六月才返回杭州。苏轼到宜兴拜访进士同年单锡时,一起泛舟荆溪。“惠泉山下土如濡,阳羡溪头米胜珠”,山明水媚,风土宜人,他的田园梦又被撩拨:“卖剑买牛吾欲老。”

苏轼第一次神往常州是在20岁时。仁宗嘉祐二年(1057年)暮春,朝廷为新科进士举办琼林宴,蒋之奇等与苏轼同席,大谈家乡宜兴县的风物之美,苏轼怦然心动,约定将来比邻而居,终老荆溪。宜兴旧称阳羡、义兴,宋初改名宜兴,属常州。

归里园的西北角,是布局呈L形的紫藤花廊。藤花开得正好,紫色花串或下坠或上扬,更多却是成团成簇,将绿叶几乎遮掩,远看就像浮着两大团粉紫色的云雾。相传东坡手植的紫藤已经不存,补种这株倒也相当应景。花廊北侧的墙上,有砖雕的东坡《乞常州居住表》《再上乞常州居住表》等。

神宗元丰七年(1084年)四月,东坡得到诰命,从黄州(今湖北黄冈)迁往离京师更近的汝州。他六月底到达金陵,八月中旬前往真州(今江苏仪征)、镇江,有意在镇江等地买田,但不凑巧。最后老友蒋之奇帮他在宜兴找到卖家,东坡九月下旬前往购买。看得出他心满意足:“买田阳羡吾将老,从来只为溪山好。”(《菩萨蛮》)

东坡十月二日从宜兴返回州城时,难掩陶然自得:“吾来阳羡,船入荆溪,意思豁然,如惬平生之欲。逝将归老,殆是前缘。”(《楚颂帖》)

十月从镇江到扬州后,东坡给神宗上《乞常州居住表》。他在扬州待了近一月没有消息,继续前行。十二月到泗州(今江苏盱眙),淮水封冻,停留等待。与青少年时的伙伴刘仲达相逢,同游南山,携手话旧,感叹光阴易老,自然也思念故园。

东坡写信告诉好友王巩,在常州宜兴买了一个小庄子,“岁可得百余硕(石),似可足食。”后来他谪居惠州,幼子苏过陪同,其他子孙就留在宜兴过活。

得知扬州官府没有替他转呈表文,东坡再次上书,派专人进京呈送:臣离开黄州后,风涛惊恐,举家重病,一子丧亡,现在虽已到泗州,但离汝州还远,钱已用尽,“无屋可居,无田可食,二十余口,不知所归,饥寒之忧,近在朝夕……臣有薄田在常州宜兴县,粗给饘粥,欲望圣慈,许于常州居住。”一家人在泗州过年,天寒地冻,更添漂泊的凄凉:“暮雪纷纷投碎米,春流呜咽走黄沙。旧游似梦徒能说,逐客如僧岂有家。”

批复未到,东坡不敢久滞,元丰八年(1085年)正月初四启程北行。快到南都(今河南商丘)时得到朝旨,准许在常州居住。他在南都逗留并看望恩师张方平后,欣然南返,五月下旬抵达常州。

神宗皇帝去世后,哲宗年幼,太皇太后称制,启用了许多之前遭放逐或闲置的旧臣,东坡亦在其中,知登州(今山东蓬莱)后步步升迁。虽然这次在常州也是短暂盘桓,但他已在此置地,心理上自然添了一分亲切,在《书李世南所画秋景二首》写道:“扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村。”对江南有别样的挂牵。

何去何从

居常州,闭户治田,养性而已

从归里园进入内庭憩心园,天井东侧是被木栏围护的东坡井,井口小巧,顶端有不规则的裂纹;天井西侧,芭蕉肥厚,假山清秀,紧靠东坡洗砚池。原来的洗砚池于1757年乾隆第二次南巡时,被移至舣舟亭畔。舣舟亭在大运河边,始建于南宋,位于东坡来常州时泊船登岸之处。现在的东坡公园,舣舟亭是其核心景点。

元符三年(1100年)正月哲宗去世,徽宗登基大赦。东坡五月接到诰命,从儋州迁往廉州(今广西合浦县),在廉州待了一个多月,又蒙徽宗生子,恩赦天下,被改为舒州团练副使,永州居住。十一月又在英州(今广东英德)得旨:复朝奉郎,提举成都府玉局观,在外州、军任便居住。东坡终于被解除监管,可以任意选择居住地了,现在的他需要考虑去哪里养老。弟弟一再写信邀他定居颍昌(今河南许昌),从此团聚。他也期盼“老兄弟相守,过此生矣”。但子由同样拮据,东坡不忍以一大家人增加其负担。权衡再三,更倾向于置有田产的常州。

建中靖国元年(1101年)元月到达虔州(今赣州)后,东坡给常州老友钱世雄(济明)写信,请他帮忙寻找可以购买或租赁的房舍。听说常州东门外有裴氏宅出卖,也请他派人了解,房子是否适宜,售价多少,若自己力所能及,会前往商议。

贬居惠州、儋州时,钱世雄或派人专程探望,或是寄信送药。东坡表示,很多亲旧都不再联系了,这是理所应当,而钱济明“高义凛然”,让人倍加感动。

钱世雄帮东坡借到了顾塘桥畔孙家的住宅,东坡十分感激:“所示谕孙君宅子,甚感其厚意,且为多谢……裴家宅子果何如?”依然想买一所住宅。

东坡本已打定主意,又被弟弟苦劝说服,欲前往颍昌。后在金山跟表弟程德孺等见面,获知京城近况,时局变幻莫测,而颍昌离开封太近。东坡遂告诉子由,决计居常州,表示即便朝廷以后有所任命,自己也会详述病情,坚决推辞,与儿子“闭户治田,养性而已”。

东坡五月下旬来到真州。在路上奔波一年,很缺钱,欲出售以前置办的几间店房。长时间以船为家,竹篾船篷难以隔热,白天烈日灼人,夜晚依然溽热,一家老小都因中暑而生病。东坡经常热得在露天过夜,又吃了大量冷饮,六月初开始严重腹泻,有时一夜无眠,“端坐饱蚊子耳。”

随后病势加剧,东坡从仪征渡江至镇江,六月十五日抵达常州。那天他戴着便帽,身穿短袖外衣,坐在船上。运河两岸,千万人尾随,观望谪仙。病得不轻的东坡有点不安,或者想起“看杀卫玠”的故事,对身边朋友半开玩笑道:“莫看杀轼否?”从年轻到老,他的机趣始终不移。

孙君宅子

死生亦细故尔,无足道者

苏东坡纪念馆正堂眷君堂的几面木墙上,以文字梳理了他在常州的行迹、他与此地的缘分。堂后有一溜隙地,靠围墙种着一排葱翠的竹子,那也是东坡所爱。

常州苏东坡纪念馆有一种居家的亲切

东厢房被设为东坡“终老房”,陈列着宋代风格的桌椅几案等家具。床上挂着白色蚊帐,床前端搁着一块斜置的木靠背,近一米宽。东坡寓居孙君宅子时,因为气逆,仰卧难受,友人陆元光(常州晋陵知县)将自己用的懒版送来,可以调整角度、支撑背部,东坡觉得很好用,最后倚在懒版上离世。

东坡在孙君宅子向徽宗上《乞致仕表》,觉得自己沉疴难起,“欲望朝廷哀怜,特许臣守本官致仕。”这里隐含一丝“迷信”,他在信中对老友参寥透露:熟人中有垂死者因致仕而转危为安,自己未能免俗,也效仿一番。虽日渐衰弱,东坡的求生欲依然很强。

东坡养病期间,钱世雄每天都去看望。东坡慨然追论往事、人物,有时示以儋州所写诗文,“时发一笑,觉眉宇间秀爽之气,照映坐人。”其他亲友的馈赠,东坡全推辞了,唯独收下钱世雄带来的点心,但叮嘱他切莫再送。

东坡一生都很合群,即便缠绵病榻,仍然愿意亲近好友。钱世雄是他乐见之人,最后时日亦由钱世雄悉心陪伴。钱父公辅是北宋中期名臣,苏轼的处世之道和政见与他相通,称之为“挺然忠信礼义人”。神宗熙宁五年(1072年)钱公辅(君倚)去世,熙宁七年苏轼在常州洒泪祭奠老友,并应钱世雄之请作《钱君倚哀词》,中有“独徘徊而不去兮,眷此邦之多君子”之语。对一个地方的深层好感,往往因人而生,东坡由此对常州增添了偏爱与留恋。

苏轼任杭州通判、湖州知州时,都是钱世雄的上司。元丰年间钱世雄受“乌台诗案”牵连,被罚铜20斤;元祐年间他升为苏州通判,政声颇好;哲宗亲政,新党重新得势后,东坡及其门人同遭迫害,钱世雄不仅失去官职,还锒铛入狱。东坡至常州时,他仍未获平反。钱世雄对东坡一以贯之的关爱,当得起“君子”之称,后世热爱东坡的人因此对他心存敬意。

苏东坡纪念馆正堂的中心位置是一组三人塑像,东坡坐在中间,面容清癯,略带疲惫,握着书卷的右手搁在膝上,左肘撑着高几;维琳长老身披袈裟,面带关切,似在研讨,又含保佑;钱世雄则一手持壶,一手握杯,专注地听着两人交谈。

东坡任杭州地方官时,曾请维琳主持径山寺,觉得他“行峻而通,文丽而清”。东坡卧病常州时,已在武康县(今浙江德清)的维琳特意来问疾。东坡惊讶而感动:如此毒暑,哪里适合老年人出山长途跋涉呢?他已无法久坐,扶行只能走几步,仍邀请维琳晚凉时来卧谈。

纪念馆憩心园西面墙上的三块木雕,录着东坡的《答径山琳长老》,它被视为东坡最后一首诗,据考证作于七月二十六日,即东坡去世前两天。他同时手书一帖给维琳:

某岭海万里不死,而归宿田里,遂有不起之忧,岂非命也夫。然死生亦细故尔,无足道者。惟为佛为法为众生自重。

绝笔的前半段鲜明地展露了东坡与寻常人毫无二致:因病入膏肓而哀伤,既留恋世间,又不甘于造化弄人。然而毕竟是东坡,随即轻轻转折,语调照样轻描淡写,却已释然放怀,是自悟,也足以开慰众生。

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载。

来源:《成都日报》2023年9月22日第8版

文/图:王 鹤

用户登录

还没有账号?

立即注册