【文史英华】翰墨千古留余香 寻古拾趣访书岩‖杨天敏

翰墨千古留余香

寻古拾趣访书岩

杨天敏

地处华蓥山复背斜西麓方山丘陵区的武胜县,嘉陵江穿境而过。山衔水绕,丘壑绵延之间有一座燕子岩,岩上诸多书法石刻。这便是历代称绝的“燕子岩摩崖石刻”。旧志列为县内八景,称曰“书岩古篆”。因其位于真静乡书岩村,因此“真静书岩”便早已遐迩闻名。

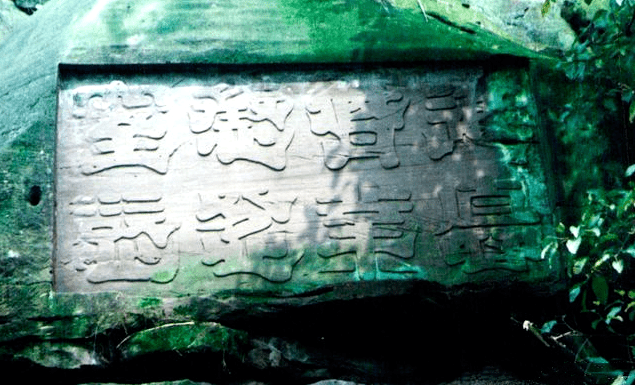

“真静书岩”距县城约25千米。据《定远志·山川》记载,环岩里许皆石壁,镌前哲各体字以百数计。俱阔数尺,若唐李阳冰、宋司马光辈,或隶或篆,各极其妙。书岩长210多米,高7米左右。岩石上镌刻有从南宋到元、明、清各代各种大小字六百余个,楷、行、草、隶、篆各体兼备。其石刻手法有阳刻、阴刻、线刻等多种形式,各极其妙。

为保护好书岩,清嘉庆十三年(1808年),定远县令沈远标立了面积为0.35平方米,字径5厘米的楷书“特示”文告碑:“书岩为定邑胜迹,理宜保护。以壮观瞻,不得稍有损坏……倘再有前项无赖游民乞丐等歇宿岩洞,毁坏古仙人字迹……立即扭禀赴县,以凭尽法惩治,决不姑宽。”这“特示”文告碑内容除侧面反映当时的社会生产生活外,还突出地反映了封建社会时期地方政府的文物保护意识。数百年来,一直被众多考古学者和书法艺术家及来往游客所珍视,或携墨挈纸拓搨,或摄影,描摹,仰慕参观者络绎不绝。

趁着熹微的晨光,驾车从县城出发,沿着逶迤的乡间公路向南行,来到气势幽峻的书岩下。抬头便见山岩上有一曲洞,洞旁“社池”深镌石壁,笔力遒劲,蔚为壮观。字径宽约一点五米,高约一点六米,是书岩上最大的字。从这里攀缘上去,地势渐平,“书岩”二字便清晰可见,刻迹郎朗,藓苔微染。凭岩吊古,兴致满怀,此时倒引起我一番思索:古人何以在此沿岩书刻?寻思遐想,不得其解。循岩左行,陡见一点五米见方的楷书“富寿康宁”四字,笔势雄劲。智者乐,仁者寿。这倒叫我有些明白了。岩的右边有隶书“思无邪公生明”6个大字,字宽约35厘米,高约50厘米,其镌刻年代最为久远,乃宋大丞相温国正公司马光之遗迹。南宋嘉泰三年(1203年)李元庚刊石。细细算来,距今已有近千年历史了。

沿岩东下行十余步,有35厘米见方的楷书“仇池”二字。“仇池”何意?据考,仇池乃山名,在今甘肃省陇南市的西河县境内,海拔1700多米,四面绝壁峭峙,山顶地形平缓。范晔《后汉书》描述,仇池山四面陡绝,山顶方百顷。郦道元《水经注》描述更加具体,“绝壁峭峙,孤险云高,望之形若覆唾壶,高二十余里,羊场盘道三十六回。”《遁甲开山图》谓之仇夷山,其上有池百顷,故名。诗圣杜甫公元759年从陕西关中溯渭河西行,到秦州后又经甘肃西河、礼县、成县、徽县、两当等地赴四川成都。在他的二十首《秦州杂诗》中两次写到仇池山,其中第十四首专门吟咏仇池山:“万古仇池穴,潜通小有天。神鱼人不见,福地语真传。近接西南境,长怀十九泉。何当一茅屋,送老白云边。”诗人面对仇池胜境,流连忘返,极想在此久居,安度晚年。在《秦州杂诗》二十首中又写道:“藏书闻禹穴,读记忆仇池。”北宋大文学家苏轼及其弟苏辙也非常仰慕仇池山,有多首诗吟咏仇池山。苏轼诗作中也有“老夫真欲住仇池”之名句。仇池山在古代极负名气。正是仇池山卓尔不群的地形地貌和各种典籍、文人的记述,使之驰名海内,千古流芳。可见,历代文人墨客将此处比作“仇池”则是自有道理了!

“仇池”之下有一洞,深约数米,水从石隙泻出,涌入小井,清澈可饮,四季不断。人们把这石洞叫做“仙人洞”。洞旁刻有“龙门凤穴”四个楷书大字,并配镌“登金堂,上玉门,攀龙鳞,附凤翼”12字。书法遒劲,峥嵘突兀,确有苍龙昂首,金凤欲飞,雄视江山之气势。

“仙人洞”深邃玄幽,名不虚传,不知曾诱发过多少文人墨客的雅趣和联想。据传,南宋嘉熙三年(1239年)正月初七日,文人吴春帆等辈曾游书岩,感慨良多,在此应酬答和,写下怀古幽情、咏物寄志的诗句:“共入神仙洞,神仙洞不讹。包罗天地小,阅历古今多。柳弄梅含笑,莺鸣燕乍过。山泉煮茗好,闲啜意如何?”及“宾皆夸凤穴,我独羡龙门。文社人虽杳,书岩迹尚存。烟迷千村雨,犬吠几家村。留得光芒在,千秋仰少温”等唱和诗章。与其笔锋流畅、刻工精细的摩崖石刻日月同辉,一并令历代文人雅士驻足凭吊仰思!

循岩而北,有“蒙泉风台”四字。取山下幽泉之意,字迹清秀可睹。据传,旧时岩下多鹤迹白羽,此书岩胜迹之最。南岩有武功苏唐卿所写,李元庚手刻的象形古篆“竹鹤”二字。工细的书法与精湛的画艺相结合,既像画,又像字,看去感到竹影摇曳,鹤立亭亭,实在是栩栩如生。这一青二白的“竹鹤”,不仅色调相宜,恐怕还有教人修德自好的意味蕴含其中。

山势至此,急转向西,“道山”高120厘米,宽80厘米,两个隶篆大字凸显眼前。何谓道山?据考,一是指文人聚集之地,二是指传说中的仙山。唐代大散文家韩愈在《原道》中说:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己而无待于外之谓德。”即是说,博爱叫做“仁”,恰当地去实现“仁”就是“义”,沿着“仁义”之路前进便为“道”,使自己具备完美的修养,而不去依靠外界的力量就是“德”。原道之原,即本原,道是自然之道,宇宙间万事万物之规律。“道山”即为人文之道,仁义之道。真静书岩位于古时从恭州(重庆)至顺庆(南充)之官道中,而当地闻名遐迩颇负盛名的“真静寺”及道观,从未在其岩上镌刻任何彰显宗教内容之图文,可见,这道山之道不宜理解为道家之道,此“道山”二字应理解为文人聚集之地。

再顺崖左望去,峥嵘峻峭的岩壁之上,隐刻着“进德修业,惩忿窒欲”八个隶书大字,苍劲雄浑。笔者凝思良久,刚到书岩时的悬疑又浮现脑海,似乎找到了结论,“道山”应是与此意涵相呼应!“进德修业”,务求精进;“惩忿窒欲”,尤须宁静。这苍山幽峻、竹树青蔚而又阡陌纵横、稼穑满野的地方,是最宜读书治学的佳处啊。哦,先古前贤在此刻石留书,一是劝勉世人铭记“进德修业”“惩忿窒欲”的本分;二是引领后生到此勤耕苦读,清除杂念;三是借岩石染墨以留香千古。真是奇哉,妙哉!看来,清同治年间定远知县姜由范咏书岩所写“峭壁层层列雁行,搜奇采访白云乡。山林赖有图书富,风雨难消翰墨香。巨笔几人留姓字,大名从古重文章。登临我亦心仪久,纵负诗才不敢狂”的诗句,恐怕要算这位封建官吏访书岩“惩忿窒欲”思索后而留下的醒世感慨吧。

太阳渐渐西沉,山涧漫起淡淡的薄雾。徘徊于迷人的书岩,细细品味那些深邃的历史刻迹,自然而然联想到“武胜”与“书岩”“战争”与“文明”……以武力取胜的古战场硝烟散去,已难觅踪迹;真静书岩因系先贤留下的精神财富,民族自信的文化瑰宝,在历代人们保护下依然峻秀挺拔,千古流芳!

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:杨天敏(中共武胜县委原副书记,退休干部,剧作家)

用户登录

还没有账号?

立即注册