【历史文化】转悠富乐山‖王代伦

转悠富乐山

王代伦

20世纪90年代初,绵阳沿涪江水一分为二,划成了游仙区与涪城区。笔者从绵阳中学调到游仙区人大常委会机关,家住在依山傍水的沈家坝。在一张白纸上,游仙人民勾画蓝图,创业耕耘。滚滚涪江水东岸,巍巍富乐山下,一座舒适现代新城转眼间在沈家坝拔地而起。人们就近休闲主要的两大去处,是一山一水。漫步河堤看三江交汇,或者转悠富乐山听三国故事。

我更喜欢富乐山,转悠富乐山30多年了。

一

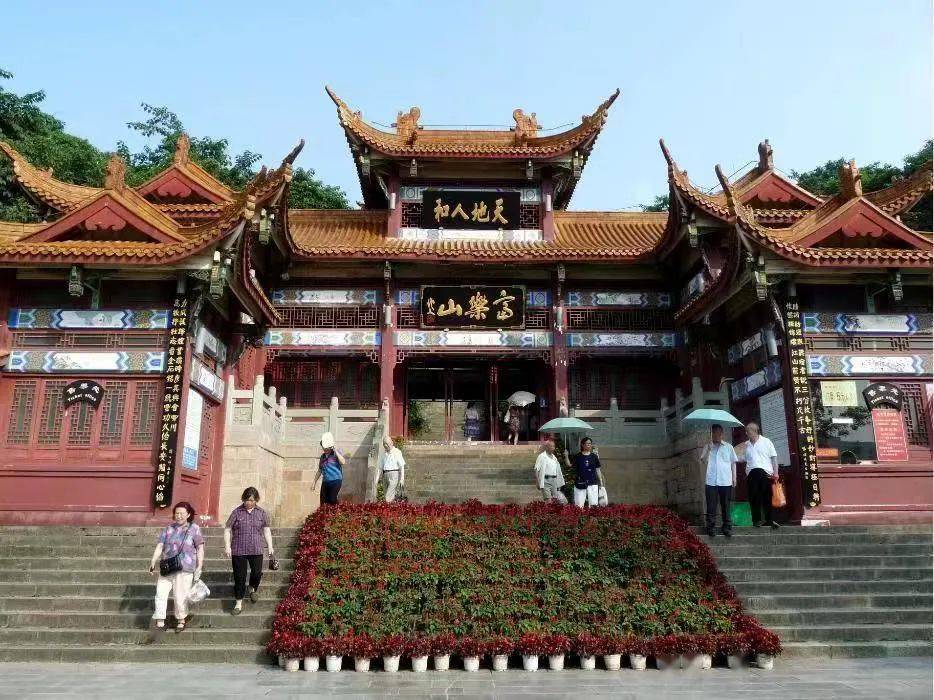

富乐山位于绵阳东,又名东山。三国时刘备与刘璋涪城相会,登高远眺,蜀都在望,心旷神怡。刘备兴叹,“富哉,今日之乐乎!”故名富乐山。富乐山气势磅礴,文化厚重,声名远扬,被誉为“绵州第一山”。

转悠富乐山,盘旋缓行,或拾级而上。绿树成荫,花草相间的富乐山行道,流淌悠扬,起伏婉转。转悠富乐山,犹如置身天然氧吧,踏着旋律,倾听一首首名曲,自在惬意。

转悠富乐山,会当凌绝顶,绵阳一览无余。登临海拔600余米的富乐山巅,胸襟豁然,视野格外开阔。西山子云亭,南山南塔,北山越王楼,耸立眼前。涪江、安昌江、芙蓉溪,犹如三条飘逸的玉带,交汇一起,岛卧湖平,碧波荡漾。楼厦鳞次栉比,教育园区、科创园区、高新园区、经开园区、创业园区,星罗棋布,中国科技城令人震撼。山外有山,云外有云,绵延环绕,层峦叠嶂,氤氲朦胧。“涪江江水抱山流,淡烟乔木是绵州。”如诗如画。

富乐山端广场两边,秋子树在初秋时节,果子缀满枝头。秋子自然生成,环保无公害,形如小苹果,指头大,有的粉冬冬,有的红扑扑,惹得游人尝鲜。秋天的早晨,转悠到富乐山顶,两边红扑扑粉冬冬映入眼帘。色鲜味美,红扑扑好看,肯定好吃。摘下红扑扑的秋子,一口咬下去,酸溜涩口。同伴老贾说,粉冬冬的已熟透,甘甜化渣,红扑扑好看但不好吃。伟人言:想要知道梨子的味道,就要亲口尝一尝。自己主观臆断,后悔重表轻里。转悠富乐山,也能转悠出一些人生感悟。

富乐山的两大“留白”,是转悠必去处。正大门左上方富乐阁东侧下面的大草坪,与南大门上去书画苑下面的大草坪,犹如两个天然硕大的摇篮,静躺在半山腰。我们不得不叹服,富乐山公园规划师们“留白”的用意与水平。老子在《道德经》中说,“有之以为利,无之以为用。”葱郁的树木,编织摇篮四围,中间偌大空地,虽以绿茵草坪形式闲置,却给园林师傅们留下了创造美的无限想象空间,适时为游人呈现不断变幻的杰作。我们时而看到的是一幅水彩画,时而又会是一幅写意画。一年一度的菊展,是富乐山的经典之作。在这两大草坪上,以品种众多姿态万千的菊花,匠心独运成一个个故事(三国故事少不了),或一处处名胜,惟妙惟肖。菊展期间,游人如织,竞相打卡,流连忘返。

富乐山上,疏影横斜暗香浮动的月季园,热情似火的樱花路,松涛柏浪翻荡的松柏林,构思独特巧夺天工的盆景园,众芳摇落独暄妍的梅花岭,千树万树梨花开的梨园,映日荷花别样红的荷塘,还有那桂花园、竹海、海棠园……错落有致,美不胜收。转悠在富乐山,年年看不够,处处有品头,回味韵无穷。

前些年,转悠富乐山的人可多了。尤其早晨,人们熙熙攘攘,三五成群,一伙伙,一路路,有跑步的,有慢走的,有向前走的,有退起走的,有唱歌的,有跳舞的,有挎着画架的,有背着摄影“长枪短炮”的,有提着鸟笼的,有拄着拐杖的,有推着轮椅的,有认识的,有不认识的,互相打着招呼,谈笑风生。一位90岁老人,经常转悠在富乐山上。瘦麻楞精,矍铄抖擞,满面笑容,迈着正步,夸张地甩着左右手,喊着一二一、一二三四,声如洪钟。人们无不向老人投以钦羡的目光。听同伴黄兄说,老人原来与他父亲是同事,经编厂转制职工,日子并不宽裕,但他豁达乐观。老人给我们以启示,人生一世,其实就是在日子里转悠,转悠能转悠出好的心情与健康的身体。

今天,富乐山健身广场、新媒体阅读栏、多功能座椅、舒适卫生间等更加智能化、人性化,各种基础设施不断完善。但除了节假日和展会活动外,平时转悠富乐山的人们渐渐稀少了。我不解地问同伴何老弟。他说,进入新时代,城市不断拓展,生态宜居理念渐入人心,口袋公园随处可见,沈家坝周围,新增了科学家公园、小枧湿地公园、绵阳博物馆、科技馆,李杜祠修葺一新,三江建起了水上栈道,芙蓉溪打造百里花溪。人们居住的范围更宽了,休闲的去处更多了,平时转悠富乐山的人当然就分散了。

而今,富乐山逐步回归本来的自然幽静。我想,这未尝不是好事。转悠富乐山,也将由从前的热闹,进到“鸟鸣山更幽”的境地。

在富乐山转悠了几十年,山上有多少株树,有多少棵草,有多少枝花,有多少虫鸟,我依然茫然。转悠在草木葳蕤、五彩缤纷、虫鸟鸣唱的富乐山里,久而久之,我仿佛成了富乐山一棵树,一叶草,一朵花,一只鸟。

二

转悠富乐山,犹如转悠进了三国文化里。

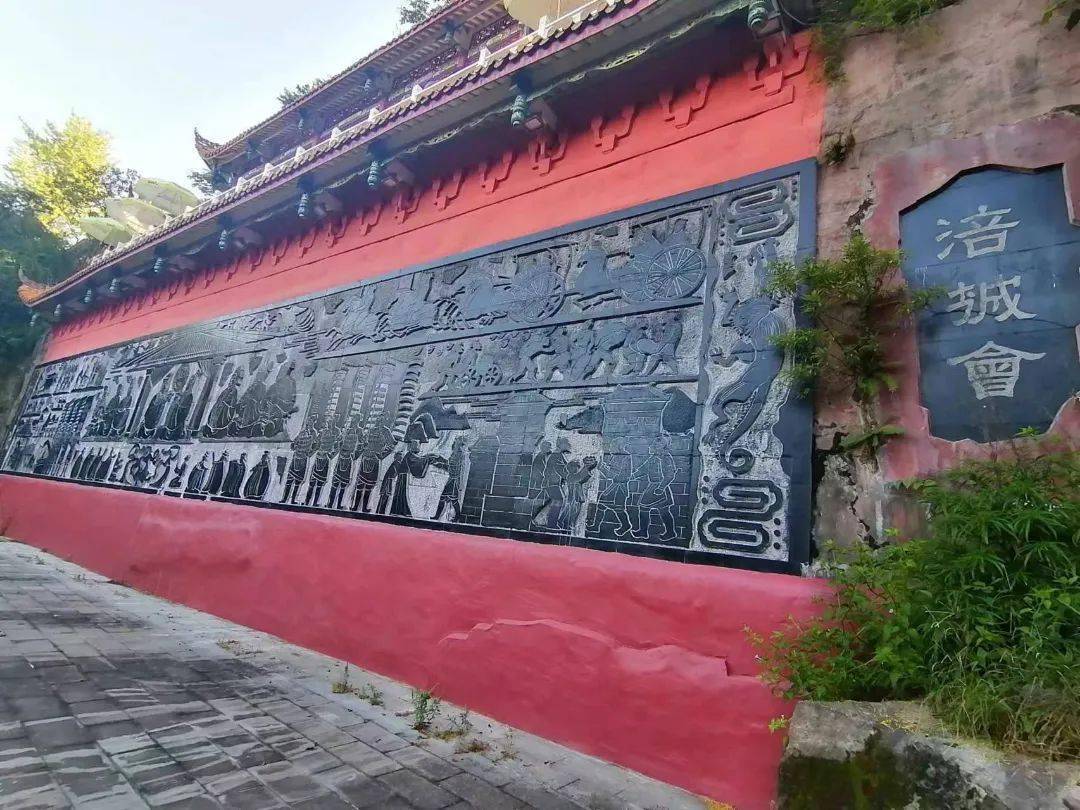

富乐山名的来由,就是一个三国故事。刘璋与刘备涪城相会,笔者以为是蜀汉历史承上启下的一个关键。东汉末年及魏、蜀、吴三国鼎立,在这段历史行进中,如果没有二刘的“涪城会”,刘备不得成都,哪有蜀国?又哪来联吴抗魏呢?历史是没有如果的。涪城会,刘备雄心昭然。他在富乐山上,蜀都在望,把酒兴叹,“富哉,今日之乐乎!”于是就有了攻占成都,公元221年在成都称帝国号汉,后世称谓“蜀汉”的故事。发生在富乐山的涪城会,演绎出了蜀汉及三国后来惊心动魄的历史,是书写《三国志》《三国演义》不可或缺的重要章节。

富乐堂一组“涪城会”雕塑,与绵州碑林巨幅“涪城会”浮雕,生动形象地还原了当年刘备和刘璋涪城相会的场景。

转悠富乐山,不看看绵州碑林,会留下遗憾。

出书画苑后门,拾级而上,大拱门门楣上方曹禺题写的“绵州碑林”匾牌,与门框内造型别致的墩石上刻有吴作人书写的“富乐山”三个大字,吸引了我们。

绵州碑林建筑面积2000余平方米,崖壁300多米长。从外到里三级平台,门墙面里外与二面崖壁全是书画。大门外左边的墙壁镶嵌书画有12幅,右边镶嵌有48幅。大门内墙左右两边也分别镶嵌有12幅书画,上第二台阶,正面崖壁上,中间是诸葛亮的画像及《出师表》,左右两边又各有15幅书法,再左的崖壁上有29幅书画。这些书画多出自大家之手。启功“蜀都在望”、赵朴初“欢古谈艺”、舒同“远望神怡”、沙丁“录杜诗一首”、马识途“富而且乐”、杨超“蜀道风云”、谢无量“题绵阳公园”、中石“富乐阁”、罗工柳“西蜀胜景”、何海霞“旗山涪水”、孙竹篱“日伴老来”、徐无闻“兴国有先”、文永生“陶渊明诗一首”等,以及一些绵阳的书画名家作品……徐徐展开。内容丰富,有李白、杜甫、陆游及现当代文人墨客题咏绵州等诗篇。楷、隶、行、篆、草书体尽全,风格多样,有的方正工巧,有的圆熟丰润,有的古朴老辣,或者雄浑刚健,或者潇洒秀逸,或者端庄清雅,或者怪奇狂野,极具艺术价值。我们可以一一品赏。

从绵州碑林右侧拾级而上,就是富乐阁。

富乐阁矗立在富乐山巅。气势恢宏,巍峨雄伟,占地6855平方米,53.8米高。五层八面,雕梁画栋,飞檐翘角,琉璃金顶,东南西北面横匾上,名家题写的“西蜀胜景”“远望神怡”“高瞻远瞩”“富乐阁”“蜀都在望”熠熠生辉,自然美、建筑美、人文美融于一体。

我们从地面连上两级台阶,步入一楼大厅。10余米高的楼层,把300多平方米的大厅衬托得宽敞大气。主题塑像刘备,“两耳垂肩,双手过膝,目能自顾其耳”,英武又仁慈的帝王形象凸显。《桃园三结义》《三顾茅庐》组雕,与《刘备称帝》《携民渡江》壁画刊刻,三国演义英雄排名喷绘,刘备取成都示意图,刘备南撤及赤壁之战示意图,孔明、刘备故事装饰画,以及相关研究文献等,让我们走进了三国蜀汉历史。

一楼与二楼之间,还有个暗二楼,专门为游人设计了《体验三国》,运用现代科技手段,向游人展示以三国故事为题材的三国动漫、三国戏曲、三国塑像、三国影视等作品。我们转悠在这里,可观看电视连续剧《三国演义》、戏曲《五虎上将》、雕塑《怒鞭督邮》等。一曲“滚滚长江东逝水……”荡气回肠,给人身临其境的感觉。

蜀汉的建立及由盛而衰的历程,浓缩在了二楼、三楼的壁画、雕塑及实物展示里。羽战长沙、刮骨疗伤、千里走单骑、单刀赴会、死战绵竹、水淹七军、夷陵之战、白帝托孤、空城计、刘禅出降、乐不思蜀等故事,娓娓道来,引人入胜。诸葛亮、蒋琬、费祎、董允、关羽、张飞、赵云、马超、黄忠等人物,隆重登场,历历在目。加上古代作战常用的兵器,狼牙棒、凤翅镏金镗、丈八蛇矛、方天画戟、关刀、月牙铲、赵云枪、八楞锤等的展示,更加渲染出当年三国历史的腥风血雨与波澜壮阔。

三国蜀汉虽成过往,但积淀的文化却厚重。四五楼的展示以《传承蜀汉文化,弘扬“蜀道”精神》为主题。从“蜀道之难,难于上青天”,我们可联想到蜀汉创业治国之路的艰辛,从“鞠躬尽瘁,死而后已”,联想到先贤们为国家与黎民的忠贞赤诚心。创业难,守业更难,蜀汉历史就是摆在我们面前的活教材。蜀汉文化应当传承,“蜀道”精神值得弘扬。

“登山正可小天下,跨海何用寻蓬莱。”走出富乐阁顶楼展厅,站在富乐山高处的高处,遥望淹没在历史长河中的三国蜀汉,依稀可见。

汉皇园、豫州园、富乐堂、人和苑、玄德湖、卧龙驿站、玉镜湖、忠义园等景点,装扮富乐山。我们转悠其间,有时仿佛漫步在豪华气派的皇家园林,有时犹如徜徉清秀典雅的江南山水园林。这些园林景点,大多以三国故事或人物命名,三国文化浸润其里。我们时而看见“诸葛北伐”“张飞植柏”浮雕,时而一对铜铸“木牛流马”堆放在面前,或者是雕塑“鱼水君臣”刘备与孔明运筹帷幄,威风凛凛的“五虎上将”横刀立马,或者是气宇轩昂的“蜀汉四英”商谈国是,庞统“智献三策”……

富乐山因三国文化而彰显,平添魅力。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:王代伦(绵阳游仙人。1985年6月毕业于绵阳师专。绵阳市游仙区财政局三级调研员,绵阳市游仙区决咨委社会发展组组长。四川省散文学会会员,绵阳市作家协会会员。作品散见《中国青年报》《中国教育报》《中国人民大学复印报刊资料》《语文教学通讯》《领导科学》《四川散文》《剑南文学》《绵阳日报》等报刊。著有《教书育人文集》《做与思文集》《岁月叙事》《行走游仙乡间》)

用户登录

还没有账号?

立即注册