【历史文化】姜城的城‖李锡荣

姜城的城

李锡荣

一

姜城夜月,是芦山县旧八景之一。康熙《芦山县志》载芦山八景诗有两首《姜城夜月》:

云端捧出烂银盘,古桂香中老影寒。

午夜清光千里共,姜城人倚画楼看。

这是明代芦山举人张斐的诗。诗中描写的是芦山城里的月亮,“云端捧出烂银盘,古桂香中老影寒”应是中秋之月,姜城居民斜倚画楼,看午夜清光,这应是和平年代人们的日常生活。

另外一首这样写道:

片石何年追琢成,宛如半月地中生。

相传免魄同弦望,自有蟾光共晦明。

酒醉欲寻吹管客,诗狂犹忆撞钟声。

姜侯义胆同秋月,千载能忘想像情。

“片石何年追琢成,宛如半月地中生”,描写的应该是芦山县城南街姜侯祠内的一块碑石。在姜侯祠内有一半圆形碑石,其状如月,恒有夜光,传为姜维殉难于中秋的精魂再现。碑石两侧有二巨行兽,呼为“辟邪”与“天禄”。据考,此处为东汉蜀郡属国都尉杨统之墓地,半圆形碑石为“杨君之铭”碑首,二巨石兽为墓前陈列物。

相传,明正德年间,天全高、杨二土司侵界攻占芦山,知县屠峦父子率民抵抗,于周村岗殉难。后天全土司于月夜瞥见二白犬舔食斧钺兵器,咬其弓弦,通营皆见,人如痴如迷,无敢发音者。次日战斗中,果然人病弦断,戟折器裂,而大败退归。皆云姜维之灵也。

“姜侯义胆同秋月,千载能忘想像情。”据传姜维去世的时间是八月十五,正是月如银盘地,把“午夜清光”和“姜候义胆”“想像情”,你就发现在古代文人眼中,姜维、姜城、芦山就真实地联系起来了。

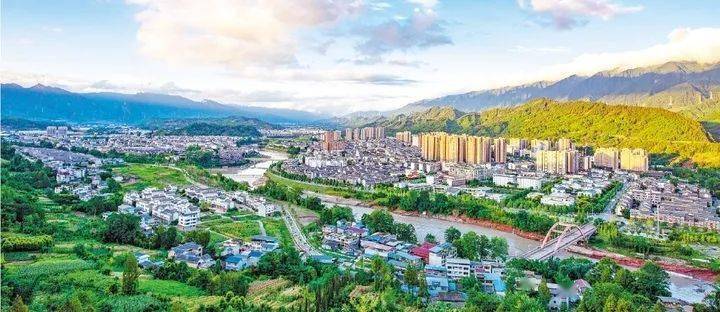

白云悠悠姜城美(何兵 摄)

二

姜城的姜,是姜维。

据《三国志·蜀书·姜维传》:欲授维兵五万人,使为前驱。魏将士愤怒,杀会及维,维妻子皆伏诛。

据《剑阁县续志》等有关史料记载:维少孤,随母居,自幼博览群书,酷爱孙武之学,有胆义,才智超人,心存汉室,志图统一中原,原为魏中郎将,建兴七年(229年)冬,蜀相诸葛亮取天水关时,维归蜀,亮特器重之。建兴十二年(234年),亮病故,维为右监军辅汉将军,封平襄侯。延熙十九年春(256年),晋升汉大将军。维续亮志,竭忠尽力,欲恢复中原,再兴汉室。维乃挥师陇西沓中(今文县附近)屯田。次年魏伐蜀,汉中失守,姜维退守剑阁(今四川剑阁县剑门关),魏将钟会率十万精兵强攻剑门,趔趄难进,向维投书劝降,维坚守不答,列阵守险。11月,魏将邓艾出谋,劝蜀后主刘禅不战而降,并召坚守剑门的姜维弃戈降魏。维伪降钟会,伺机恢复。公元264年,钟会诬邓艾据蜀谋反,司马昭至长安,命钟会进军成都,以槛车囚邓艾。会欲据蜀,问计姜维,姜示意尽杀北来诸将,事泄,北来诸将杀会及维于乱军中。乃事败,姜维亦被剖腹分尸,享年62岁,妻子皆伏诛。

姜维死后,自然入土为安。而今眼目下,凡是姜维走过的地方都有姜维墓。这些墓分别位于四川芦山县、剑阁县、汶川县、江油市及甘肃天水市甘谷县。

甘谷县世传为姜维故里,有姜维衣冠冢。传说姜维兵变被杀后,暴尸原野,魏派专人监视,不得掩葬。随从设法偷得衣冠靴子,背回故里,家乡人民非常悲愤,依南山筑衣冠冢。剑门关是姜维继承诸葛亮遗志屯兵之地,剑门关景区平襄侯祠,有平襄侯祠自然有姜维墓。天水关曾是姜维屯兵扎营之地,据传他的部下偷偷地割下姜维的头颅,潜回天水关,埋在黄家坪山顶姜维曾经屯过兵的扎营地里。《天水县志》卷之一《地理志》记载:“平襄侯姜维墓在(天水)县城南七十里天水镇北山,大冢巍然,相传冬不积雪。”

芦山的姜维墓则是胆墓。相传姜维在成都被曹魏乱军杀害后,又遭剖腹取胆,但见姜维“胆如斗大”,姜维的部下冒死从成都将姜维的胆抢回芦山,葬于城东的龙尾山上。所以姜维墓又称“胆墓”。墓冢为圆形,四周围条石加以围砌,墓前立有“汉大将军平襄侯姜讳维墓”。

姜维死后并非入土为安,而是身首异处。衣冠在故里,头在天水关,身在剑门关,胆在芦山姜城。此说不一定是事实,凡姜维生活过、战斗过的地方,当地百姓尊崇他,足见他的分量不仅仅是军事才能,更是人民对英雄的崇敬。东晋文学家、史学家干宝这样评价姜维:“姜维为蜀相,国亡主辱弗之死,而死于钟会之乱,惜哉!非死之难,处死之难也。是以古之烈士,见危授命,投节如归,非不爱死也,固知命之不长而惧不得其所也。”

三

姜城的城,是汉姜古城。

康熙版《芦山县志》载:“世传蜀汉大将军、平襄侯姜维曾建城于此”,“南门外公园后坎有土城旧址 ,世传为姜维所筑”。

用斗胆大道给城市道路命名,是需要一定的胆量的。但灾后重建的汉姜古城说有这样的胆量。这种胆量来自对姜维军事才能的肯定,也来自对人格魅力的崇敬,姜维驻防于此,不但坚固了防地,在军事上有重大的贡献,而且与当地人亲密接触,在当地树立了很高的威望。

灾后重建的汉姜古城,保留着文化的基因和文物的传承。

汉姜侯祠古牌坊静静地矗立于汉姜古城景区门前,陈旧却不失庄重。三楼木结构建筑,重檐门楼式木坊,楼面铺青瓦,翼角起翘,4根立柱及横坊上均有人物、花鸟、龙凤等纹饰。

穿过古牌坊,是祠内的平襄楼。其通高约14米,经历代维修,但仍保持宋元时期的建筑风格。平襄楼整体布局合理,气势宏大,主体建筑完整。

与平襄楼相对的是金花戏台,石质基座,青瓦屋面,台下有“创修石台碑记”石碑。还有一段残旧的汉代城墙,城门之上“姜城”二字隐约可见。从古城墙右侧,踏着石板拾级而上,站在城楼上,可看到芦山县城全景。

四

芦山是汉代汉嘉郡的首府,青衣江是羌人聚居之地。

姜城夜月说的是这样一个地方——有一座书院,叫青衣书院,青衣江从脚下缓缓流过,书院的琅琅书声就在青衣江畔流淌。芦山县中学就是在书声的流淌中成长起来的。文脉、文化、文明也就在书声中传承开来。

灾后重建的芦山中学搬迁至新城区,就在芦山中学的旧址上建起了芦山4·20地震纪念馆。

笔者不止一次踏进纪念馆,不止一次为地震灾区人民抗震救灾的事迹感动,不止一次为灾区人民灾后重建的故事震撼。芦山县清仁乡在原党支部书记袁超、雨城区镇原党委书记王加林的姓名加上了黑框,在纸箱上用稚嫩的毛笔字书写的“武警人民子弟兵,芦山人民永远记着您”的标语中,“您”字写错了,但错得有情有理。著名画家刘正兴捐赠的油画《龙门新村》不仅有艺术价值,更有一个文艺工作者的责任担当。笑脸墙上一张张笑脸,写满了灾区人民对幸福生活的向往。

笔者不止一次地走进芦山。在樊敏碑前识读碑文,读一个汉代官吏的德政善治。在龙门古镇的“白伙石”旁照相,看荷花开放,听稻田蛙声低唱。笔者还在龙门油菜花田里看过“七里夺标”,在湖心农家的庭院看花生落花。我也在汉姜古城吃过九大碗,喝醉了的样子一定很难看。

那一夜,汉姜古城没有夜月,只有雨声咏唱。

笔者隐约看见姜维屯兵沙场,听见青衣书院书声琅琅。

这可能就是真实的芦山。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:李锡荣

供稿:雅安市地方志编纂中心

用户登录

还没有账号?

立即注册