【历史文化】从杜甫草堂到华西坝究竟有多远?‖纪婷婷

从杜甫草堂到华西坝究竟有多远?

纪婷婷

从杜甫草堂到华西坝究竟有多远?

在浩缈宇宙中,距离感是一种永恒的存在。

之于成都,无论是杜甫草堂,还是华西坝,都是一处殿堂级的存在。

一处是诗歌的瑶池,一处是医学的圣殿。

它们的距离,注定存在于时空之中。

远,可上溯千年,跨越山河。近,近在咫尺,如心与心的交融。

重游历史长河,最流连忘返的,依旧是那动人的经典诗词;跨越千年时空,最动人心弦的,必然是文化盛世的时代最强音。

当医学与文学交融,当医生与文人相遇,会激荡出什么样的火花?

近日,由四川省卫生健康委、“学习强国”四川学习平台主办,四川省卫生健康宣传教育中心承办的一档医学人文系列节目《健康大讲堂》走进杜甫草堂,第一讲《青青药圃 生生不息》由四川大学文学与新闻学院王红教授、四川大学华西天府医院院长、华西医院重症医学科康焰教授共同主讲。

王红深耘于中国诗歌艺术,对杜甫诗词有更深邃更独到的见解。而康焰则位列中国“重症八仙”之中,始终奔赴在守护生命的前沿阵地。

浣花草堂,承中华传统之文脉;盛夏之日,聚天地草木之清气。跨越千年时空,古今碰撞,叩问的是生命的意义。他们聚焦医学人文和生命哲学,通过时空对话的创新形式,以“戏剧+影视化”的表现方法对话古今,讲述杜甫草堂的医学人文,探讨千百年之后的生命哲学思考。

壹

寻一方人生绿洲、品一味烟火成都、汲一处滋养力量

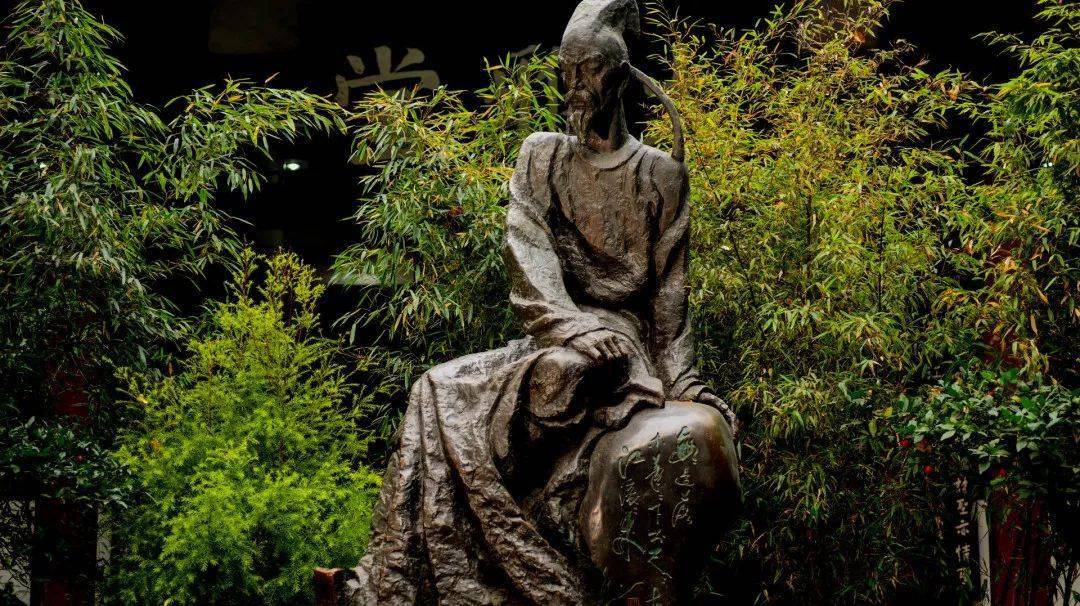

今我归草堂,成都适无虞。杜甫草堂,是杜甫艰辛一生的一方绿洲。人们谈到杜甫的时候,未必记得他的生地河南巩县与死所湖南耒阳,却不能不提到成都,而提及成都,就不得不提杜甫草堂。

公元759年冬天,杜甫避乱入蜀,在成都西郊浣花溪畔营建草堂居住。“浣花溪水水西头,主人为卜林塘幽。”

一座草堂,几间茅房,坐落在乡野,掩隐在绿荫,堂前有花木,宅畔有流水,春燕在屋檐下筑巢,秋雁在屋顶上落脚。

寒风吹过,屋上茅草飞扬,冰雪袭来,梁架摇摇欲摧。杜甫一生颠沛流离,饱尝人间的风霜和苦难。

在杜甫草堂度过的岁月,是他生命中安稳宁静的时光。杜甫在草堂住了3年零9个月,留下了240余首不朽的诗篇。

晓看红湿处,花重锦官城。成都,让杜甫感受到了浓厚的人间烟火味。

杜甫和巴蜀山水是相互成就的,成都是杜甫的绿洲,而对于成都来说,在杜甫以前还从未有诗人如此大量、密集地写成都的景物、风土人情、日常生活。

他写流连春光、琐碎日常,多是平实记叙,最后不一定要兜一圈回到人生的大道理,写山水也绝非悟道。平凡人的喜怒哀乐、草木虫鱼,皆成了他笔下的绝妙诗料。

他在诗中一再陈述自己的疏懒,“无人觉来往,疏懒意何长”(《西郊》);连衣裳也懒得讲究:“草深迷市井,地僻懒衣裳”(《田舍》)。

杜甫虽然多写琐碎的小题材,但所谓小,所谓琐碎,是大框架下的小和琐碎,是大海中的一滴水,瀚海中的一粒沙,而不是真的去咏一滴水,咏一粒沙。写琐碎的生活细节,写小小的快乐亦或烦恼,都有值得深思的意义。

自古有羁旅,我何苦哀伤。这如绿洲般的草堂、充满人间烟火气的蜀都对杜甫是一种滋养。杜诗今存一千四百多首,有一千首以上是在他人生的最后十年,即入蜀以后开始写作(包括成都诗、夔州诗与湖湘诗)。

杜甫本是积极入世的儒家诗人,无论是在旅食京华的十年悲辛中,还是在战乱的颠沛流离中,他都始终许身社稷,饥溺为怀,志在匡国。

但入蜀后,成都平原的温润气候、秀丽自然的风光和醇厚风俗人情滋养慰藉了杜甫,慷慨济世的心忽然变得淡泊、闲散起来,此时的杜诗充满人文情怀、人生情趣却又气象万千。

杜甫一生颠沛流离,但却以诗自救,他的审美、风骨、格调、品质从他那些诚挚书写当中凸显出来,他具备“摄影家的眼光”,能够从自然万物中感受生命的律动,这正是文学与艺术让世间万物变得“有情”的道理。

移船先主庙,洗药浣花溪。世人眼里,杜甫是诗圣,但他还是个药农。

杜甫对医学颇有研究,喜读医术、深谙药理,他在草堂辟药圃,向友人觅求药苗,帮邻里看病,还将自身对疾病的感受和对医学知识的理解融入笔端,创作出了大量与医学相关的文学作品,饱含了他对于生命的关切与体验。

杜甫从小体弱,一生颠沛流离,却享年58岁,在《关于唐代家庭规模与结构的总体分析》中,依据对5100 余方墓志的统计,认为唐人平均死亡年龄为59.3岁。

在那个朝代,杜甫活到平均年龄,与他对健康的重视和对生命的尊重密切相关,这正是滋养的力量。作为崇尚儒家思想的儒者,杜甫体现出“天行健君子以自强不息”的强健的生命意识,有他对生命炽热的追求。

即使老了生病了,“江涛万古峡,肺气久衰翁”,“落日心犹壮,秋风病欲苏。古来存老马,不必取长途。”(《江汉》)。杜甫在人生暮年贫病交加日暮途穷之时情感反而更激越,更留恋人生。

无情的生死,深情地活着。被巴蜀大地滋养了的杜甫,也在滋养他人。

杜甫,一个被疾苦养育的诗人,却有一颗悲悯之心,感怀万物苍生。

他懂得疗愈自己,会心之处不必在远,在身边可以发现美和创造美;他无处不一往情深,兵荒马乱中犹记给妻女捎上粉黛衾绸;《赠卫八处士》中与老杜的“共情”;还有杜甫晚年“江涛万古峡,肺气久衰翁”(《秋峡》)等诗句时的惊绝和崇敬:老病漂泊,日暮途穷,却老而遒劲,激越苍莽。

一个人一生中要有多少壮怀、激情、爱恋、不甘,才能写出这些激荡冲撞、如歌如哭的文字!在人文医学和生命哲学的思考中,我们要在环境里不断滋养自己,在成长中去滋养别人,以医治身,以文养心,身心合一,才能见自己,见天地,胸怀更加宽广;才能从万物中获取能量,以有情之人对无情天地。

贰

一场生命的奔赴、一道生命的防线、一生信念的坚守

穿越千年,共赴生命之约。一千两百多年前,杜甫在蜀中的山水里享受生机、美好、可爱,抚慰创痛,汲取滋养,自我拯救。从无情的天地之间,感受多情的万物。

一千两百多年后,也有这样一群人,在无情的生死面前,为生命奔赴。有人说重症监护室是离死亡最近的地方,也有说是能起死回生的地方,仿若重症监护室是留住生命的最后一道希望。重症医护必须在短时间内做出正确的判断并确定治疗措施,身心都承受着巨大的压力。

面对这样生命不能承受之重,这样无情的生死,康焰,四川大学华西医院重症医学科教授,被大家称为与死神“抢”生命的“重症八仙”,选择一场患者与医者的双向奔赴,不抛弃不放弃每一个可以挽回的生命。

人生或许是一场场苦痛的奔赴,奔赴与命运抗争的苦痛,奔赴避无可避的生老病死的苦痛,奔赴拼尽全力仍无法得偿所愿的苦痛,但总有人,明知有这么多苦痛,仍昂扬着生命的旗帜,义无反顾,一程又一程地奔赴。

见生死,方能见自己。第一次确认病人死亡时的无力感;仿佛掌握了病人生死命运的巨大责任下的恐惧;向家属公布坏消息时的巨大自责;病人渡过难关后那一瞬的放松;为了克服悲伤转移自己注意力时的分心;对见惯生死的“冷漠无情”的自己的厌恶;帮助病人重新燃起希望时对自己工作赋予的意义……

这些都是康焰在重症监护室的体验,在重症监护室,有太多悲欢离合,生离死别,无数复杂的情感交织在一起,不管是有心或无意,这里对生命和终点都比常人有更深的感悟。

康焰讲到,“在重症监护室,没有任何人比医生更想你活下来。医生会用专业去评估,做出专业的判断,需要信任专业人士。”“我们需要学会一门课程——正视生死。死亡是人生的一种状态,不要过度医疗。”“同时,要有一种力量——向死而生。明白一出生就是倒计时,汲取更多正向力量,在自己力所能及之处,还能给别人以力量。”

或许环境并不如人所愿,但也要向阳而生,调整自己的生命姿态。正如杜甫,尽管一生颠沛流离,现实失意、坎坷,他却总有一股向阳心牵挂着深爱的土地和人民,向他们投注最多的目光和笔墨。他的诗歌里或许有悲慨,但绝不消沉。

有一分热,发一分光。每个人都是自己的健康第一负责人,我们被滋养并且在有能力的情况下去滋养别人,强健而豁达是每个人想追求的最好状态,生命的价值就是如何最大限度地实现自我和创造自我。

2020年初以来,康焰八次出征,前往各地抗疫一线,救治重症新冠患者,这也是对生命价值最好的诠释。

因为在武汉救治工作后期一张合影,恰好是他和另外7位重症医学专家一起,而这张照片,被网友们称为“重症八仙”。

但康焰直言,“重症八仙”只是戏称,大家都是普通的医疗工作者,面对死亡,没有“神仙”可以依靠,靠的是千万个像你我一样随时准备好冲锋陷阵的医护工作人员、后勤保障人员和志愿者们。

对康焰来说,生命的价值就是都挡在病人和死神之间,成为医学救治的最后一道防线。“对我来说,只要国家有需要,我随时都可能来一场“说走就走”的奔赴前线。”

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!公元761年,杜甫在草堂写下《茅屋为秋风所破歌》,他在自己的茅屋被秋风吹破的时候还依然惦记着能为天下苍生挡风遮雨,所以诗词从来就不只局限在诗人一方小小的书斋里,它更包含着推己及人的博大胸怀。

这种情怀在杜甫身上体现的最明显,也在这首诗里体现得最为淋漓尽致,大家感动于这种悲天悯人的家国情怀,以致于在千年后的今天,我们依然把这句话当作人类最崇高的理想之一。

而杜甫的这句诗,在当代医护人员中也有体现,当新冠疫情在全球蔓延的时候,生命的渺小展现在大众视野之中。抗疫艰难的历程,医者的家国情怀,“你们都想活,我们都想救”是医生对于生命意义的继续。

“创造新陆地的,不是那滚滚的波浪,却是它底下细小的泥沙。”普通人的微光闪烁在黑暗,夜色难免黑凉,前行必有曙光。

我们希望,瞬间的积淀不要流淌,岁月的馈赠别被消磨,而在时间的河床上凝聚起沉潜的力量,让我们与时代和社会一起,从传统文化中汲取滋养的力量,向阳生长。

叁

从中华优秀传统文化中汲取奋进的力量,赓续历史文脉、谱写当代华章

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出“中华优秀传统文化有很多重要元素,共同塑造出中华文明的突出特性。中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”

树高千尺有根,水流万里有源。“广大医务工作者要恪守医德医风医道,修医德、行仁术,怀救苦之心、做苍生大医,努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务”对于习近平总书记这段话,省卫生健康委党组书记、主任徐斌认为,这是医学人文建设的总目标、总方向、总遵循。

徐斌指出,重视文化对于社会发展的促进作用,是我们党一以贯之的理念,我们要牢记总书记对广大医务工作者的谆谆教诲,大力弘扬医学人文精神,让人文之光照亮医学前行之路。

草堂因诗圣杜甫而名,国家因人民健康而强。徐斌指出,让杜甫草堂与《健康大讲堂》穿越古今相逢,就是希望广大医务工作者在中华优秀传统文化中去汲取智慧和养分,在巴蜀文化的个性表达中感受温暖和力量,让医务人员的付出得到群众更多理解,让医学人文温暖更多患者。

《健康大讲堂》希望通过医学和文学碰撞,碰撞出新的火花,碰撞出对生命的思考,碰撞出对精神的滋养,让我们更加全面深入了解中华文明的历史,更好担负起新的文化使命,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,属于中国医学独特的人文情怀。

而《健康大讲堂》也将坚持以人民健康为中心,以文化传播为载体,架接起医者和患者沟通的桥梁,担当起健康传播的使命,为谱写中国式现代化四川篇章贡献力量。

厚植医学人文精神,弘扬高尚医德医风。感趋势之变化、立时代之潮头、发行业之先声。全省卫生健康系统一直高度重视行业文化建设,大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,坚持以繁荣向上的卫健文化汇聚英才、凝聚人心、激励干劲、推动发展。

为贯彻落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上重要讲话精神,四川于2023年6月正式成立卫生健康系统文联。文联将进一步团结行业广大文艺爱好者,引领广大医务工作者坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,厚植医学人文精神,弘扬高尚医德医风,努力创造属于新时代的卫生健康新文化。

今年以来,全省卫生健康系统文化建设正如火如荼。

3月,第八届“传承光荣·守护生命”微电影、短视频展播活动落下帷幕;

4月,“廉润初心建功新时代·勇担使命共筑健康梦”四川省卫生健康系统文化建设成果展示活动拉开序幕;

5月,“迈步健康路·奋进新征程”医学人文巡讲活动走进成都、泸州、遂宁、广元四地;

6月,“翰墨歌医者·丹青颂党恩”作品展在蓉举行;

7月,《健康大讲堂》第一讲《青青药圃·生生不息》完成录制;

8月,致敬中国医师节, 征集百封“感谢信”!《“卫”你读信》医患互动云展播正式启动……

迈步现代化建设新征程上,这一系列精彩纷呈的文化活动,恰如浩瀚宇宙中的颗颗流星,必将闪耀成卫生健康行业文化的灿烂星空。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是全省卫生健康系统必须担当的历史使命。

文化是一个行业的立业之本,兴业之魂。全省卫生健康系统必须坚定文化自信,从中华优秀传统文化中汲取奋进力量,以守正创新的正气和锐气,展现新时代四川卫生健康人的精神风采,促进四川卫生健康事业高质量发展。

来源:健康四川官微

作者:纪婷婷

用户登录

还没有账号?

立即注册