【历史文化】探寻荔波小七孔桥的文化密码‖郑曦原

探寻荔波小七孔桥的文化密码

郑曦原

2023年国庆长假,笔者去贵州黔南布依族苗族自治州探访了荔波小七孔景区。导游是位从云南大学毕业的小姑娘,个子高挑,面容姣好,很敬业,讲解得相当生动,对长者还注意搀扶照料,我们都很喜欢她。也有缺点,就是讲解过于偏重自然景观,对人文历史背景的介绍相当简略。比如,据她介绍,小七孔桥和大七孔桥都是当地布依族、水族同胞募捐修建的,这让我特别好奇,因为根据史料,在小七孔桥建成9年后的道光二十四年,广西贵港民间集资修建了一座体量相当的三孔石桥,花费白银竟达六千两之巨。我很想知道,在边远落后的少数民族地区,修桥巨资如何从民间募集而来?为何小七孔桥竣工不久又建大七孔桥?当时发生了什么事会使这条道路如此繁忙?除了山川秀美,景色迷人,小七孔桥还有哪些秘密?可能我是个苛刻的、好奇心太重的游客,真是为难她了。

贵州黔南布依族苗族自治州荔波小七孔桥

离开荔波后,我不甘心,或许是受日本东洋史学家宫崎市定的影响,他在《东洋的近世:中国的文艺复兴》一书中高度评价“商道”在历史发展进程中发挥的作用,“商道”一定是人文地理的综合反映,是时代的折射。循其思路,我对桂黔古道的兴衰做了一番钩沉,探寻到小七孔背后的一些秘密。

一、印度开国总理尼赫鲁曾走过小七孔

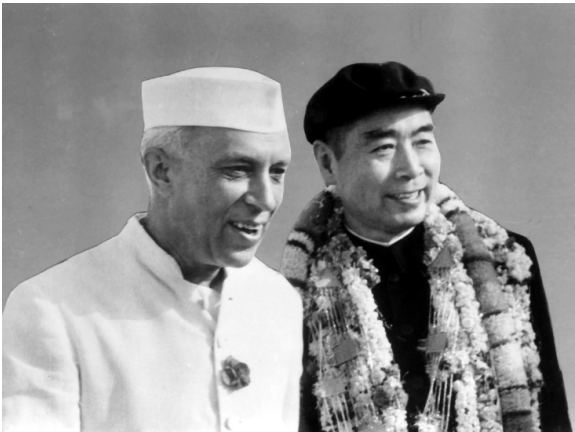

20世纪50年代,尼赫鲁向周恩来总理谈到,他年少时随老师到过中国镇远,拜谒过佛教和道教名胜“青龙洞”,对中国和中国人民留下了极为美好的印象。这段谈话让周总理记忆深刻,他后来审核《湘黔铁路规划》,发现原设计路线未包括镇远,即要求铁道部修改,一定要加上镇远,以纪念中印两国人民友好交往的历史。这是周恩来总理第一次对南方丝绸之路作出重要批示。

周恩来总理与尼赫鲁总理

我去荔波后,仔细考察了从桂黔边境到镇远的路线,首先是边区的地形地貌。绵延不断的九万大山和凤凰山峰峦起伏,横亘在桂北和黔南之间,要克服山川阻隔,须找到相应的交通方式。打开高德地图即可清晰地看到,旧黔桂铁路与新修的贵南高铁正好是从广西进入贵州的两条路线,而小七孔就紧邻贵南高铁最长的九万大山一号隧道。大胆猜想,少年尼赫鲁是乘帆船从印度南方出发,顺着每年夏季的西南信风来到广西,再沿桂黔古道进入荔波,从荔波到镇远。经过荔波时,他将自己的足迹印在了美丽的小七孔桥。当然,这还只是一个猜想,还需贵州朋友做进一步考证。

二、小七孔是各民族同胞众志成城、奋勇抵抗日寇侵略的精神坐标

1944年底,日寇进攻贵州,左路攻陷独山,右路攻陷荔波,前锋止于深河桥。这条进攻路线恰与旧黔桂铁路和贵南高铁吻合。旧黔桂铁路是抗战时期国民政府为打破日寇对中国沿海的严密封锁,打通大西南地区与广西、越南联系,建立运送抗战物资生命线而紧急抢修的。由于时间紧迫,沿途地质条件复杂,所以这条铁路修得极为艰难,机车也需特殊改进才能适应简陋而危险的路况。

日寇攻下桂林、柳州后,即沿铁路和桂黔古道追击中国军队,一直打到紧邻都匀的深河桥。贵阳危在旦夕,陪都重庆震动,幸赖军民殊死抵抗,才击退敌人的猖狂进攻。小七孔是水族和其他各民族同胞保家卫国、顽强战斗的精神坐标,他们的英雄事迹永载史册,应为后人铭记和传颂。

桂黔古道关隘遗址

三、小七孔是中国早期门户开放的时代象征

大、小七孔桥都在道光年间建成。据明万历年间王士性所述:“荔波无一民,皆六种夷杂居,自思恩县西去,陆行数百里,深则重沟,高则危岭,夜则露宿,昼无炊烟,人多畏而不敢入。”这说明桂黔古道在很长时期内人烟稀少,贸易凋敝。那么,这条古道是如何枯木逢春的呢?

桂黔古道上立有木牌写道:“古道经历代战火洗劫,路面多次坍塌,道光二十五年,官府发动民众重修此道,改曲为直,沿袭至今。”正是在道光年间,这条旧道重现生机。我们很容易联想到,道光二十年(1840年),大清在第一次鸦片战争中失败,被迫签署《南京条约》,准许五口通商,准许洋商在华自由贸易,大量洋货和鸦片如同洪水涌入内地。在这个时代背景下,连通广东、广西沿海口岸与贵州、云南、四川的桂黔古道被重新激活。再则,大、小七孔桥相距不远,鸡犬之声相闻,但却在短时间内先后建成,表明当地贸易已非常活跃,客商络绎不绝,从关隘收取的㢆金足以弥补修桥所需,并且还有结余。

四、人民,只有人民,才是创造世界历史的动力

这句话是毛泽东主席在《论联合政府》一文中所说的,闪烁着历史唯物主义的真理光辉。大、小七孔桥并非由大清官府修建,它们是当地少数民族同胞劳动与血汗的结晶。

小七孔桥用麻条石和灰砂砌成,由七个牢固的石拱支撑,桥身水磨光滑,圆润灵秀,做工精致,显示了很高的工艺水平和审美意识,生动体现了布依族和水族同胞的聪明智慧和丰富情感。这是承载着少数民族璀璨文化的生命之舟,踏歌而行,连接着山寨的过去与未来。面对如此精美的人间杰作,我们应该垂下头颅,深怀感恩和崇敬之情。

说到小七孔风景区开发,不能忘记一位名叫艾福田的四川老乡,他是雅安人。作为荔波县水电局设计勘测队队长,他不仅参与建设了小七孔三级电站(联合国国际小水电中心确定的示范电站),而且首先发现并积极向外推介了“小七孔”。艾福田先生因积劳成疾早已作古,但他永远活在当地人民心中。建议荔波县政协的朋友继续挖掘和展示他的事迹,并酌情提出提案,请求有关部门研究为他立碑塑像。

小七孔景区青山叠翠,激流飞瀑,笔直陡峭的悬崖高耸入云,积满青苔的古栈道紧贴河岸蜿蜒前行。清澈的河水时而波涛汹涌,时而碧波荡漾。这是一幅流淌着民族精神和心灵写意的山水画,徜徉其间,不由得对这片土地、对在这片土地上生活着的朴实可爱的人民,生出源源不断的亲爱之情。愿小七孔这颗镶嵌在南方丝绸之路上的“绿宝石”光照日月,在祖国大地上永远熠熠生辉!

END

作者简介

郑曦原,四川省内江市人。1984年毕业于兰州大学化学系,2005年到美国杜克大学桑福德公共政策学院研修,2006年在北京大学国际关系学院获得硕士学位。先后供职于甘肃省康县岸门口镇人民政府、甘肃省文化厅、国家物价局、外交部和中国驻美国、英国、印度、希腊使领馆。曾任中华人民共和国驻孟买总领事、驻曼彻斯特总领事。编著有《纽约时报百年看中国》三部曲和《中国远古文化》《通向未来之路:与吉登斯对话》《高位的危机》等,所著《帝国的回忆》由北京三联书店首发,后多次重版。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:郑曦原

用户登录

还没有账号?

立即注册