【文史英华】犍为泉水程家清代门联释读‖醉美乐山

犍为泉水程家清代门联释读

醉美乐山

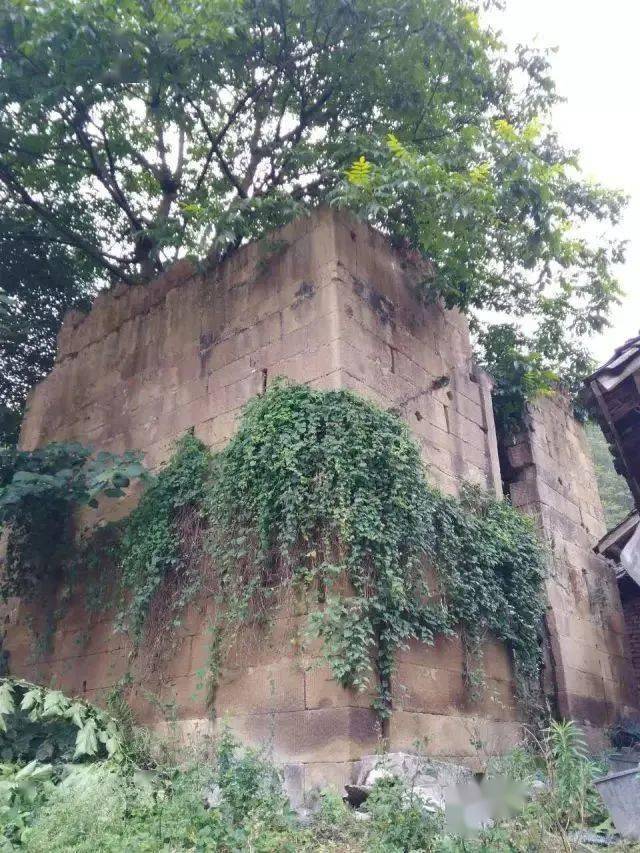

民国时期,四川犍为泉水乡出了一个传奇人物——程子高。他是泉水乡袍哥会仁、智、礼、义中“仁”字堂的舵把子。至今,泉水镇三块田村还保留着的程家老宅,据说就是程子高的时候修建的。现在程家老宅还保留着一座残存的碉楼和一扇残存的石门。

残存的程碉楼(邓瑞全 摄)

释读经过

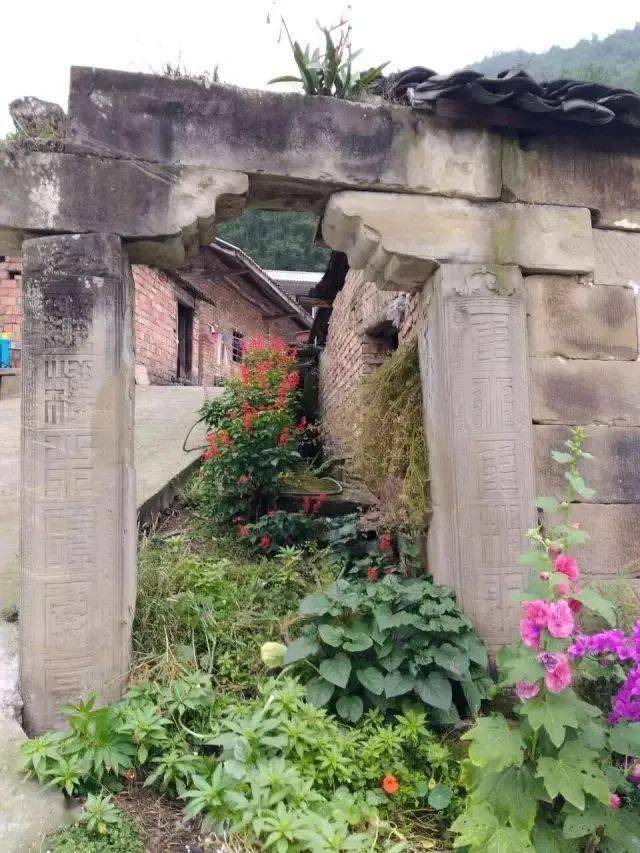

程家老宅残存的石门两侧各有一个门柱,门柱上写着一副对联。有村民将门联的照片发到网上后,很多人都不认识这副门联。乍一看,笔者也并不知道门联上的这些字到底读什么,甚至是什么字也不清楚。在仔细辨认后,觉得是小篆字体。有人提示,左联的第四字像是“读”字。

门联全景(邓瑞全 摄)

于是,笔者查阅了“读”字的小篆字体,果然与门联的刻字字形相近。笔者又将这一信息发到中古史群。随后,经复旦大学李旻、杜镇、李彬彬等师友释读,认为门联应为“隹俭隹勤门户,半耕半读人家”。

得到这个消息后,笔者将这些字的小篆字体逐一查出,再与门柱上的刻字对比,发现“门户”“半耕半读人家”基本一致,但“隹俭隹勤”的字形却并不是很相符。于是,笔者将这一信息分享到网上。随后,有人提出,门联应为“臣非臣相门户,半耕半读仁家”。相比而言,“仁”字的篆体比“人”字更与门联上的刻字相近。但这样解读有两个问题:一是“臣非臣相”四字的篆体与门联刻字明显不一致,二是门联对仗不工整,前句断句为“臣非臣,相门户”,后句却不能断为“半耕半,读人家”,只能是“半耕半读人家”一个整句。所以,笔者并不赞同这一观点,还是暂且将右联当作“隹”,这样焦点就集中在右联的第二字和第四字到底读什么上。

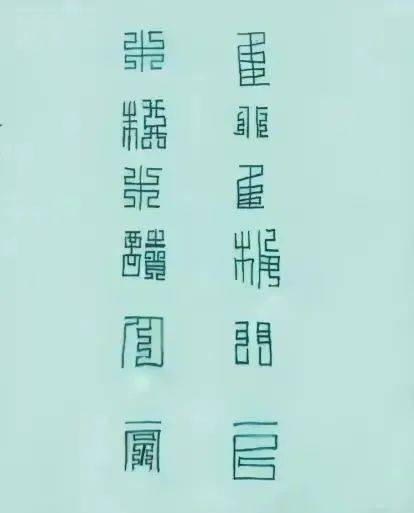

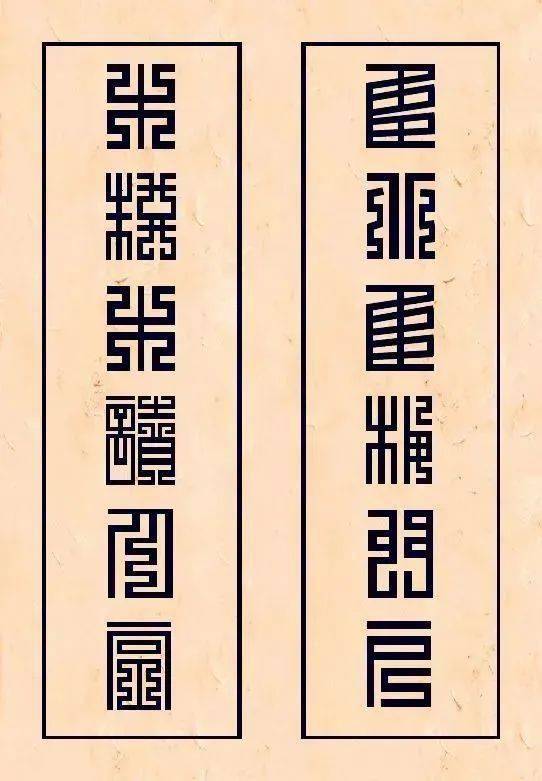

手抄门联

接下来,笔者花了两天时间,最初查到第四字与“雅”字相近,于是查与“雅”相关的词语,都不能找到能与第二字匹配的字形。这条路走不通,又从第二字查起。几经周折,查到“卯”字的篆体写法与门联第二字的字形很像。于是再查含有“卯”的词语,很快就查到“榫”字。凑巧的是,这个字与门联第四字有几分相像之处。仔细看“榫”字的小篆字体,经过变形之后,其实和第四字十分接近了。

门联右联(邓瑞全 摄)

但“卯榫”是古代木制家具、建筑和石质建筑常用的一个结构。如果门联为“隹卯隹榫门户,半耕半读人家”,那有什么含义呢?下联“半耕半读人家”是一个常用的联句,蕴含修身养性,对恬淡人生的向往。这里,到底是“人家”还是“仁家”?有人认为,这是暗喻程子高是“仁”字号的舵把子,这样解释也合理。同时,查阅一般的篆体字,“仁”字的篆体写法比“人”字的篆体写法更接近石刻字形。但是,后来查阅叠篆时发现,叠篆里“人”字的写法却比“仁”字更接近石刻。因为“门户”对“人家”,对仗更工整,所以这里我们采用“人家”的写法。

门联左联(邓瑞全 摄)

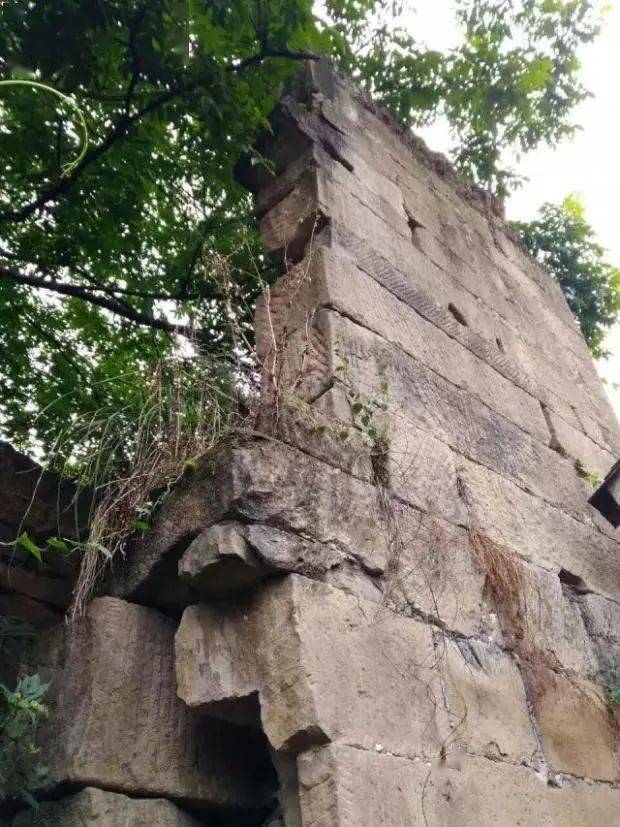

上联的“隹卯隹榫”与下联的“半耕半读”似乎格格不入,但转念一想,“卯榫”的作用是牢固建筑的结构,用“卯榫”的关系来形容“门户”,可以表达家庭门户的坚固,同时也暗喻程子高的地位。这样的霸气,用来形容一个舵把子,是很有可能的。有一种可能是,程家人本来有木匠或石匠出身,这样就可以解释两个问题。首先,门联使用的是比较高大上而平头老百姓基本不懂的篆体,要刻出这样的门联,对于擅长雕刻的木匠和石匠,是相对较为容易的。其次,木匠和石匠对“卯榫”结构很熟悉,很自然就把它写进楹联里。当然,也有可能程家人不是木匠和石匠,或许门联的用句和雕刻都是石匠的创作,经过程家认可后刻上去,也是可能的。

程家老宅遗迹(邓瑞全 摄)

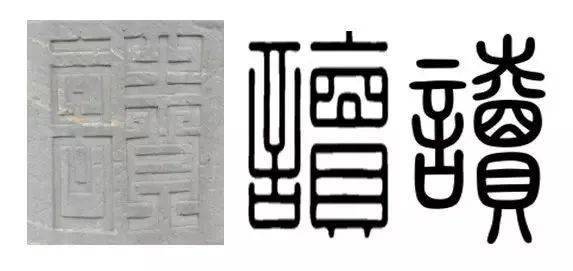

门联是叠篆

有人说“隹卯隹榫门户,半耕半读人家”里有的篆体写法,与石刻字形并不一致。要回答这个问题,我们就需要知道,门联的字体到底是什么字体。笔者最开始认为是小篆,后来查阅资料后又认为是方篆的通俗写法。但后来在郭琴女士提醒下,笔者最终认为是叠篆。

何为叠篆?简单说,叠篆是最难认读的一种篆体,是由小篆演变而来,主要用于刻制官印和印章。叠篆的显著特点,是用横竖相连的笔画,取代撇捺的笔画,笔画反复折叠,尽量填充空白部分,使得整个字看起来更均匀、饱满。

叠篆有很多种,有二叠篆、七叠篆、八叠篆、九叠篆、十三叠篆等多种。从明代开始,这些叠篆有时也被统称为“九叠篆”。这样一来,“九”字不再是确指数量,而是代表更多的意思。值得注意的是,叠篆虽有一定的制度,但很多时候折叠的次数,并不是确定的。根据学者们研究发现,古代的官印,在同一个官印里,两个“户”字也可能出现两种不同的刻法,折叠的次数不同。南昌大学教授陆易兴的论文《九叠篆的来龙去脉》中考述,叠篆对字形的处理方法主要有四种:直线变曲线;单线变复线;改变结构;采用减笔字。尽管叠篆对字形的处理繁复难懂,但总体而言,这些字形处理,都是为了使字体更加美观。

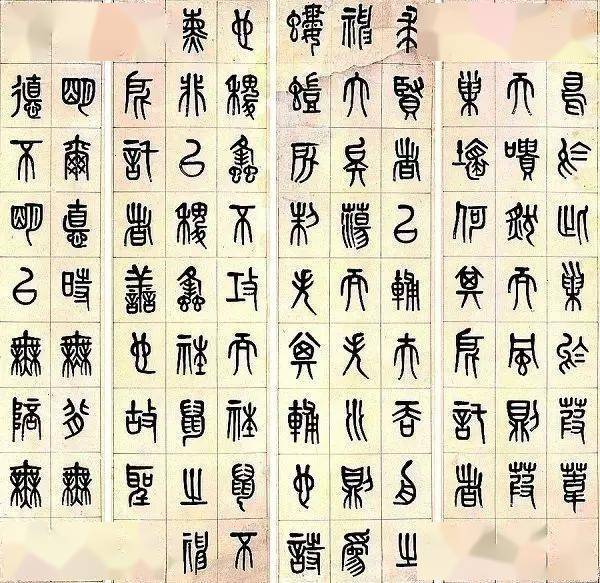

篆体字

逐字分析

既然我们认为门联的字体为叠篆,又了解了叠篆,那下面我们就来逐一分析这副门联上的叠篆字体吧。

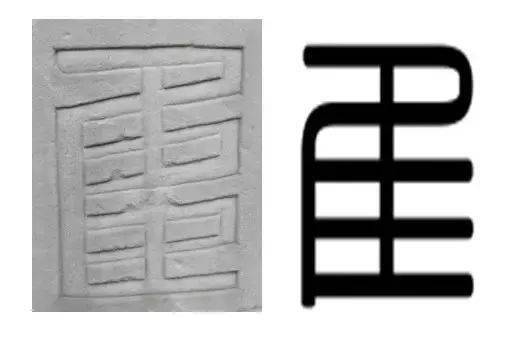

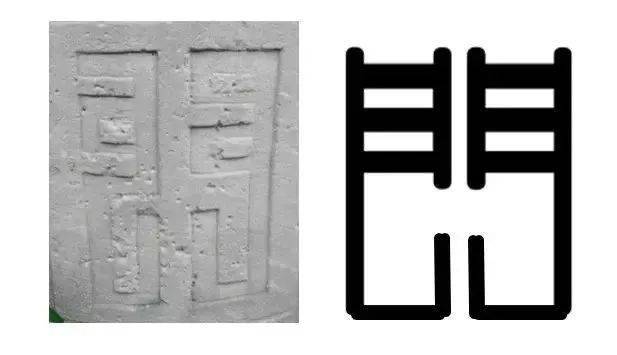

右联第1、3字→隹

石刻的“隹”字,与普通篆体相比多了两横,符合我们上文所说的叠篆字形处理方法的第2条(单线变复线),中间的两横变为四条横线。其实,“隹”字本应作“惟”或“唯”,但这样写都太复杂,字形如果太大,会与左联的“半”字形成反差,影响美观,因此就采用异体字“隹”。这符合上文第4条“采用减笔字”的说法。

右联第2字→卯

石刻的“卯”字,与普通篆体相比,刻字两侧的两横变为四条横线,符合上文所说的第2条“单线变复线”。

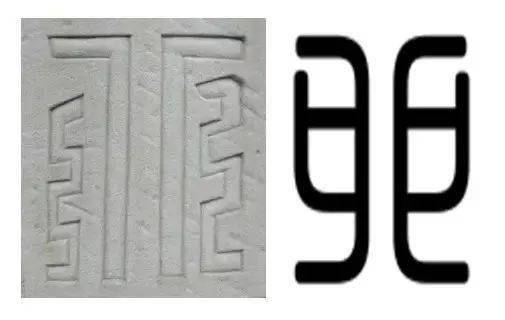

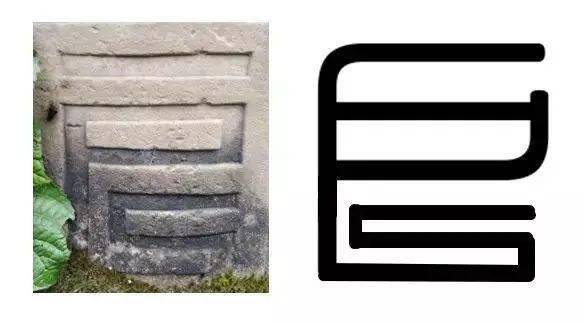

右联第4字→榫

刻字与“榫”的普通篆体相比,并不太一样。笔者认为,应该是对篆刻字体进行了改变结构的处理。尽管二字不太一样,但也可以看出一些类似之处。经过变形处理,也能得到类似字体。这个字应该是采用了上文所说第3条“改变结构”。

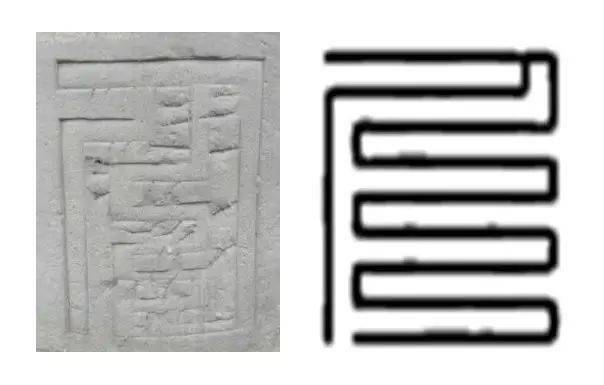

右联第5字→门

石刻的“门”字,与普通篆体相比下方增加了折叠,这是为了填充空白部分,使得整个字看起来更均匀、饱满,这是叠篆常用的手法。

右联第6字→户

石刻的“户”字与“门”字一样,也是为了使字形更美观而增加折叠,填充空白部分,使字体看起来更均匀。在常见的叠篆中,“户”字基本是在下面进行多次折叠。

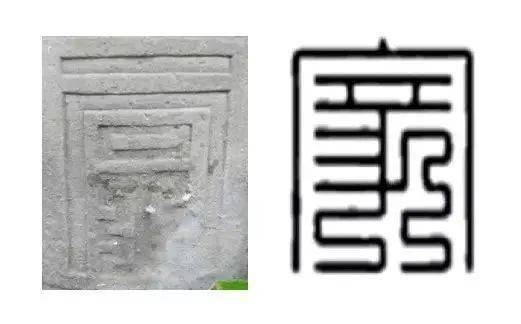

左联第1、3字→半

石刻上“半”字的写法,与一般的篆体不同,应该是根据叠篆进行了变化。我们可以查到九叠篆的写法,比这里的刻字更为复杂。

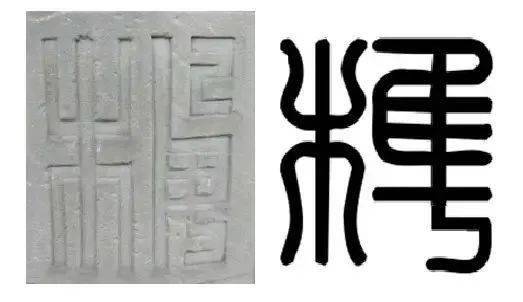

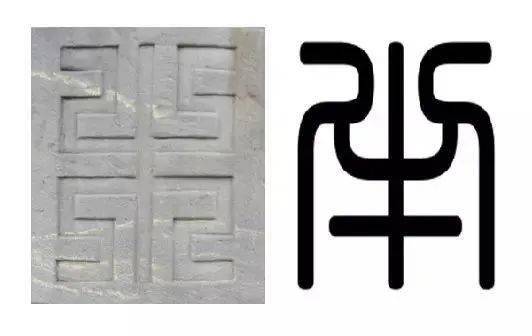

左联第2字→耕

石刻上“耕”字的写法,与一般的篆体也不同,左半边更为简略,而右半边中间增加了一个“口”字。也许是因为“耕”字左边复杂右边简略的字形特点,刻字时才会将左边简化而将右边复杂化。对于在中间增加笔画来充实字体,陆易兴教授的论文《九叠篆的来龙去脉》就曾经提及,在“理”字中间增加“田”字,来使字体更美观。

左联第4字→读

石刻的“读”字,和我们所能查到的篆体都不太一样,但字形基本相似。其实,即使是叠篆,也有很多种写法。

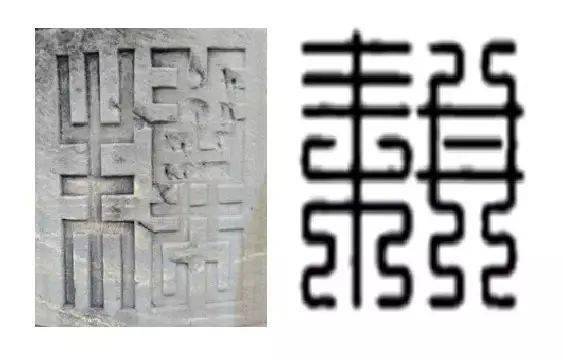

左联第5字→人

石刻的“人”字,和我们查到的“人”字叠篆的写法相似。之前,我查阅一般的篆体,发现“仁”字的篆体,相对于“人”字更接近石刻上的字。但是,后面查阅叠篆后,发现“人”字的叠篆与石刻上的字更相似。由于“人家”与右联的“门户”对仗更工整,笔者认为作“人家”更恰当。

左联第6字→家

石刻上的“家”字,和我们查到的篆体相似,没有什么争议,可以确定无疑。至此,我们终于知道,门联上的叠篆文字为“隹(惟)卯隹(惟)榫门户,半耕半读人家”。

善居室

据程子高的侄孙程方银说,在这副门联上方,还曾有一块石刻。后来,这个时刻被撤去填在了堡坎里面。程方银说,石刻上面的字他认识,是“善居室”。这样看来,门楣刻字是很容易辨识的,应该不是叠篆字体。由此看来,程家宅残留的这扇门,是善居室的大门。室门为石质,门楣题有很容易识别的“善居室”,两侧为门柱,门柱用叠篆,右联为“隹卯隹榫门户”,即“惟卯惟榫门户”,左联为“半耕半读人家”。

解读的门联

历史意义

程家老宅修建于民国时期,程子高是当时泉水乡仁字堂的舵把子。因此,程家老宅对于反映民国时期的历史有着重要意义。残留的门联,是用一种很少用到的叠篆进行篆刻。我们知道,叠篆主要用于官印、印章,而很少用于石刻。程家老宅的门联,对于研究叠篆也有着重要作用。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:醉美乐山

供稿:犍为县地方志工作办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册