【文史英华】杨慎:高风亮节 才高学博‖汤鑫珂

杨慎:高风亮节 才高学博

汤鑫珂

2023年初,成都出台《贯彻落实〈关于加强新时代廉洁文化建设的意见〉工作措施》,提出以“濯锦”廉洁文化品牌建设为牵引,着力构建品牌引领、多维支撑、全域覆盖的廉洁文化建设体系,不断实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

杨升庵博物馆是新都最重要的文化名片,是全国收藏杨升庵文物和资料最丰富的地方,也是全国杨升庵学术研究中心(成都市新都区纪委监委 供图)

明镜所以照形,古事所以知今。为持续涵养崇廉尚德社会风尚,本报联合成都市纪委监委,共同推出“天下成都·濯锦”廉洁文化副刊,打造“濯锦”廉洁文化建设品牌栏目,今日推出第5期。

成都,人文炳蔚之地,历史文化底蕴丰润。千百年来,哺育了诸葛亮、乔璧星、第五伦、赵抃、文翁等为数众多、灿若星辰的清官廉吏,留下了众多脍炙人口的清廉故事,形成了独具特色的地域文化和精神纽带。“天下成都·濯锦”廉洁文化副刊将讲述一批成都历史廉洁人物务实建功、为民立德、清廉树品的故事,将廉洁文化与山水文化、民俗文化、历史文化、名人文化等有机结合,挖掘历史名人文化的现实意义和当代价值,以读者喜闻乐见的形式,提升廉洁文化的浸润感,并对当前的工作实践提供有益借鉴。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”央视版《三国演义》电视剧将这首《临江仙》作为片头曲传唱全国,深入人心,而少有人知的是,这首词的作者不是别人,正是明代三才子之首的成都人杨慎。

新都桂湖,因明代状元杨升庵在此沿湖遍植桂树而得名,为中国五大桂花观赏地和八大荷花观赏地之一(成都市新都区纪委监委驻区住建局纪检监察组 供图)

杨慎(1488—1559),字用修,号升庵,四川新都县(今成都市新都区)人,明代文学家、学者。他是明东阁大学士、首辅杨廷和之子,于明正德六年(1511年)中状元,后授翰林院修撰、经筵讲官。在著名的“大礼议”事件中,因触怒嘉靖皇帝而被终身流放云南永昌卫(今云南保山),卒于云南戍所。

在明朝270多年的历史上,杨慎学识之渊博、著作之宏富,为天下第一人。在中国几千年的文化史上,杨慎是最具特色的百科全书式的大学者,雄踞“文宗”地位,秀冠华夏。在独具特色的巴蜀文化史上,杨慎是2000年蜀学发展的里程碑式人物,是成都历史上最有影响力的文化人物之一。纵观杨慎一生,其不但以才高学博著称,更以高尚的人格、正直的品性、清廉的操守为天下人所崇敬。杨慎的身上,蕴藏着我们中华民族最珍贵的人文品格和文人士大夫以天下为己任的廉洁文化基因。

清正家风蜀状元

新都杨家随明初“湖广填四川”的移民潮迁徙而来,杨慎的曾祖父杨玫是这一书香门第的创始人。杨玫精研《春秋》,曾任贵州永宁吏目,掌管案牍等事。他为官清廉,史书称其“却土官之赂金,正州民之地界”。杨玫的夫人熊氏同样也是一位有见识的女子,勤俭而有贤德,曾作《贞寿堂遗训》:“家人重执业,家产重量出,家礼重敦伦,家法重教育。”这就是新都杨氏世代相传的著名的“四重”家训。

杨玫的儿子杨春,也就是杨慎的祖父,46岁时高中进士,为新都杨氏“一门七进士”的第一位。他曾任行人司司正,秉公执正,不徇私舞弊,为诸司所慑服。杨春曾与诸子说:“修身正家,吾人分内事;居官能推之国与天下,乃为实用。”杨春的家国情怀深深影响着他的子孙。其儿子杨廷和4岁知音律,7岁日诵书数卷,12岁考中举人(明代无人能及),19岁进士及第,为明成化年间最年轻进士。他历经成化、弘治、正德、嘉靖四朝,在明武宗正德、世宗嘉靖两朝任内阁首辅,以“除难定策”之功、“救时宰相”之名和明朝中期主持政治改革的第一人而名留史册。

杨廷和去世时,明人赵贞吉曾为其撰写《杨文忠公神道碑》:“公在位,一辞伯爵及太师太傅,二辞锦衣卫千户荫,三辞文职四品世袭荫。居家俭素,食不兼味……”这段文字生动地再现了杨廷和屡次请辞高官厚禄,不慕荣华富贵的道德品质。正是在这样的家风影响下,杨慎不仅浸润在文章学术的氛围之中,更在潜移默化里承继了中国传统士大夫最优秀的品格。据明人简绍芳《杨慎年谱》记载,杨慎少年时乘轿出游,看到轿子甚小,遂取名“升庵”,并题一联云:“士到东都须节义,地当西晋且风流。”少年杨慎修身克己、澄清天下的志向,就透过“升庵”表达出来,并作为他的字号伴随终身。

正德六年(1511年),杨慎状元及第,成为四川明代第一位也是唯一一位状元。消息传到四川,明蜀王及四川总督等人赠送银两恭贺,亲友们建议在新都修一座华丽的状元牌坊来表彰他的成绩。但杨慎的祖父杨春、父亲杨廷和却提议用贺银修筑县城城墙,以保护家乡父老。即使是高中状元衣锦还乡,清廉家风也在影响着杨慎,提醒他不要为功名利禄而沾沾自喜,应当将所得所学用来造福百姓。为官之后的杨慎对这些原则从来都躬身力行。

仗节死义天下士

高中状元的杨慎一开始在翰林院参与《武宗实录》的修撰,并担任皇帝的经筵仪,在每月的二、十二、二十二日向皇帝授课。武宗皇帝日夜嬉戏游乐,沉湎于声色犬马之中,不理朝政。为此,杨慎时常援引《大学》《尚书》等经书中的道理,劝谏皇帝以国家大事与黎民百姓为重。时任延绥总兵的马昂获罪后以美女贿赂武宗,不仅使罪得免,更升为右总督,全家因此获封。杨慎对这种不义之行十分愤慨,作《宫词》诗以讽之。正德十二年(1517年),杨慎上书抗谏明武宗微服出巡居庸关外,并再作《无题》诗讽谏。杨慎的行为让皇帝大怒,他被迫称病还乡。

正德十六年(1521年),明武宗驾崩,内阁首辅杨廷和等拥立武宗堂弟朱厚熜登基(即嘉靖皇帝),并推行一系列改革。杨慎以六品官员身份被嘉靖帝召回京城担任“经筵讲官”,而这一官职一般由一、二品大员担任,可见皇帝对这位状元的欣赏。据《明史》记载,时有奸臣张锐、于经等人本获死罪待诛,但他们凭借大肆行贿官员,获得了皇帝的原谅。杨慎在向皇帝授课时,特地引用《尚书》中的《金作赎刑》章,劝说嘉靖皇帝严惩贪赃枉法之辈,以正朝野人心。

不久后,杨慎被卷入“大礼议”的政治洪流之中。“大礼议”是明代最著名的政治风波,起因是明武宗死后无嗣,嘉靖帝以外藩亲王入继大统,在如何对待亲生父母之封号及祭祀典礼上,与群臣发生激烈矛盾。这一事件中,首辅杨廷和被迫致仕归乡,80多名四品以上官员停职待罪,100多名五品以下官员被当廷杖责,十六人被打死,是明代历史上的重大事件。整个事件中,状元杨慎发出的那一句“国家养士百五十年,仗节死义,正在今日”,震古烁今,成为那个时代文人士大夫的最强音。最终,杨慎两遭廷杖,几乎被当场打死,后被谪戍云南永昌卫(今云南保山)。

教化西南“杨戍仙”

37岁的杨慎正值人生壮年,被流放到当时人眼中的蛮荒之地充军,在精神和肉体上都可谓是不小的折磨。逆境之中更显人格之坚韧,这位曾经的状元郎没有沉沦,反而继续在云南发光发热,以清廉正直感染着西南边陲,用自己的学识为祖国文化再添瑰宝。

他始终关心民间疾苦。嘉靖六年(1527年)十一月,被贬云南的杨慎迎来了一场战乱风波。昆明附近的寻甸土司安铨,勾结安定土司凤朝文率军攻打昆明,引起滇中大震。杨慎慨然曰:“此吾效国之日也。”亲率家仆及步骑百余人前往支援,与守城副使张峨一道,最终将流寇击溃。事后,杨慎写作长诗《恶氛行》记述此事,认为是官府的横征暴敛而导致叛乱发生,他劝告新任云南巡抚欧阳重应安抚民众,对被迫参与叛乱者概不追究。欧阳重采纳了他的建议,迅速稳定了当地局面。

他竭尽全力传播中原文化。谪居云南之后,杨慎将大部分精力放在了读书讲学、著书写作上。他办学兴教,教化民众,交游文友,“滇士从者如云”,培育出杨士云、李元阳、张含、王廷表等七位文化名士,世称“杨门七子”。他穷搜博采,编史修志,记录云南山川民俗,留下《滇载记》《南诏野史》《南中集》《南中续集》《滇记》《滇程记》《云南山川志》等史志著作。他广泛接触边疆各族人民,身体力行带动西南各族向中原文化靠近,促进了民族团结,受到老百姓称道,直到现在云南许多地方还流传着状元杨慎的民间故事。

杨慎传播中原文化对云南影响巨大。据董萍《杨慎》一书考证:从唐至元,整个云南可考的著作只有8种;即使到明正德年间,也才40余种,30余作者。杨慎到云南之后,云南学风为之一变,人才辈出,可考之著述增加到260余种,作者150多人,这些多与杨慎的影响息息相关。

升庵文章耀千古

杨升庵以“博学”“饶著”冠于明代。他自幼聪颖勤奋,爱好广泛。谪戍云南之后,更是潜心著述,“凡宇宙名物之广,经史百家之奥,下至稗官小说之微,医卜技能、草木虫鱼之细”,无不成为他研究的对象。其学术范围之广博,无人能及。纵观整个明代,以博学多才而论,有三人最强,分别是杨慎、解缙、徐渭,称为明朝三大才子。而后世学者一致认为,杨慎学问最为渊博,排名第一。他一生的著述多达400余种(今存174种),涉及经学、文学、史学、方志、天文、地理、医学、生物、金石、书画、音乐、戏剧、宗教、语言、民俗、民族等,每样都达到了极高的水平。

明嘉靖二十年(1541年),四川巡抚刘大谟发起重修《四川总志》,礼聘已经被流放云南的杨升庵回川编纂《四川总志》中的《艺文志》。杨升庵以家传之书籍与资料为基础,广罗古今图书,只用了28天时间,便完成了总计64卷,收录诗文1873篇,涉及作者631人,共140余万字的皇皇巨著《全蜀艺文志》。其所收诗文中,有350余篇不见于留传至今的其他文献,全赖此书得以保存下来,这是四川至为宝贵的历史文化资料。

杨升庵渊博的学识、宏富的著述,丰富了祖国的文化宝库,也为当时和后世学者所钦敬。与杨升庵同时代的大学问家王世贞指出:“明兴,称博学、饶著述者,盖无如杨用修。”明末著名的大思想家李贽把他与李白、苏东坡同列为蜀中三仙,称:“岷江不出人则已,一出人则为李谪仙、苏坡仙、杨戍仙。”名列明末清初中国五大学者之一的朱舜水晚年讲学日本,谈到蜀地学术之盛时,将明代杨升庵比之于“扬雄、司马氏鸣汉家,眉山三苏及陆游等鸣宋家”。清代四川大学者李调元更是自豪地说:“吾蜀杨升庵为有明博学第一。”近现代被称为三百年乃得一见的史学大师、教授之教授的陈寅恪说:“杨用修为人,才高学博,有明一代,罕有其匹。”

遗风垂世鉴古今

走进今天的新都杨升庵故居,迎面便是水光潋滟的桂湖,湖的东岸坐落着升庵祠,是桂湖内的主体建筑。祠内设升庵殿,会宗堂、澄心阁、藏舟山馆等,祭祀杨慎及祖、父、叔像。祠外建有亭台楼阁,与湖光山色相得益彰,鲜明地体现了西蜀园林的独特风格。这座位于新都区新都街道桂湖中路的升庵祠,始建于清朝道光十九年(1839年)。知县张奉书钟情园林艺术,又仰慕杨慎为人,特博采各地园林之长,将桂湖打造成胜景,又在湖边建立升庵祠。如今,这里不仅是成都的名胜古迹,更有杨升庵研究会、新都东方文化艺术交流中心、新都画院等文化机构设于其中。文艺活动、学术交流、研学教育都在此展开,不仅能将杨慎的文化精神发扬光大,也作为青少年德育基地,使得精神文明薪火相传。

“诚使官各尽其人,才各尽其用,人人有忘私之忠,事事有爱国之诚……”这是杨慎参加科举考试时留下的策论,抒发了他对国家政治清明、官员清正廉洁、百姓安居乐业的向往。杨慎的一生,虽遭遇坎坷但仍不改其志,为人正直,不惧权势,履行言官职责,在地造福百姓,一身铮然之气,高风亮节光照千古。在生命走向终点之时,杨慎留下“临利不敢先人,见义不敢后身”评价自己的一生。作为廉洁文化中的杰出代表,人们在听完杨慎的故事后,都会不约而同地承认后人给他写下的墓志铭:“惟忠惟义,远近颂之。”

扩展阅读

杨慎逸事

“四足”家训

杨慎流放云南前夕,与妻子告别时亲笔书写《四足歌》,作为对子孙的谆谆教诲。全文如下:

茅屋是吾居,休想华丽的。画栋的不久栖,雕梁的有坏期。只求他能遮能避风和雨。再休想高楼大厦,但得个不漏足矣。

淡饭充吾饥,休想美味的。膏粱的不久吃,珍馐的有断时。只求他粗茶淡饭随时济。再休想鹅掌豚蹄,但得个不饥足矣。

丑妇是吾妻,休想美貌的。只求她温良恭俭敬姑嫜。再休想花容月色,但得个贤惠足矣。

蠢子是吾儿,休想伶俐的。聪明的惹是非,刚强的把人欺。只求他安分守己寻生计。再休想英雄豪杰,但得个孝顺足矣。

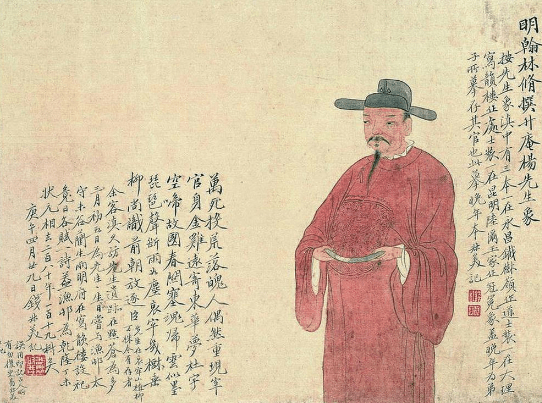

杨升庵小像 [清] 钱杜 绘

《自赞》立志

杨慎在二十岁时,写下《自赞》立定志向,“临利不敢先人,见义不敢后身。”晚年回顾自己一生时,杨慎同样以此为开头,对自己做了一个总评:

临利不敢先人,见义不敢后身。

谅无补于事业,要不负乎君亲。

遭逢太平以处安边,歌咏击壤以终余年。

天之顾畀厚矣,笃矣!吾之涯分止矣,足矣!

困而享,冲而盈;宠为辱,平为福者邪!

夫人黄峨

杨慎的夫人黄峨,是与卓文君、薛涛、花蕊夫人齐名的成都古代四大才女。这位曾有“尚书女儿知府妹、宰相儿媳状元妻”无限荣耀的奇女子,22岁嫁给杨慎后,只度过了5年幸福平静的美好时光。随着杨慎获罪谪守云南永昌,她不得不面对30余年夫妻分离的悲剧人生!在天各一方的离别期间,她通过书信抚慰逆境中的丈夫,以“寄外”诗闻名于中国文学史。她又工于散曲,风格缠绵悲切,赢得“曲中李易安(李清照)”之誉。杨升庵对她敬重有加,称她为“女洙泗(女孔子),闺邹鲁(女孟子)”。两人志趣相同、琴瑟和谐。明才子徐渭赞颂他们夫妇一个是“著述甲士林”,一个是“才艺冠女班”,是历史上罕见的文坛伉俪。

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载。

来源:《成都日报》2023年8月28日第8版

作者:汤鑫珂(成都市地方志编纂委员会办公室)

用户登录

还没有账号?

立即注册