【文史英华】元代蜀人别集两种整理前言‖杜春雷

本文载《巴蜀史志》2023年第3期

元代蜀人别集两种整理前言

杜春雷

一、蒲道源《闲居丛稿》

蒲道源(1260—1336),字得之,号顺斋,眉州青神(今四川青神县)人,徙居兴元(今陕西汉中市)。少岐嶷不群,嗜读书,目过成诵。少长,即晓群经大义,善属对吟诗。未冠,文声大振,教授乡里30余年,省府台宪屡荐诸朝。元仁宗皇庆二年(1313),征为翰林国史院编修官,寻升应奉,进国子博士。期岁辞归。又十年,擢提举陕西儒学,不就。复以经史授徒,前后50年,弟子几千人。元顺帝至元二年(1336)卒于家,年77。生平见《顺斋先生墓志文》、黄溍《顺斋蒲先生文集序》等。

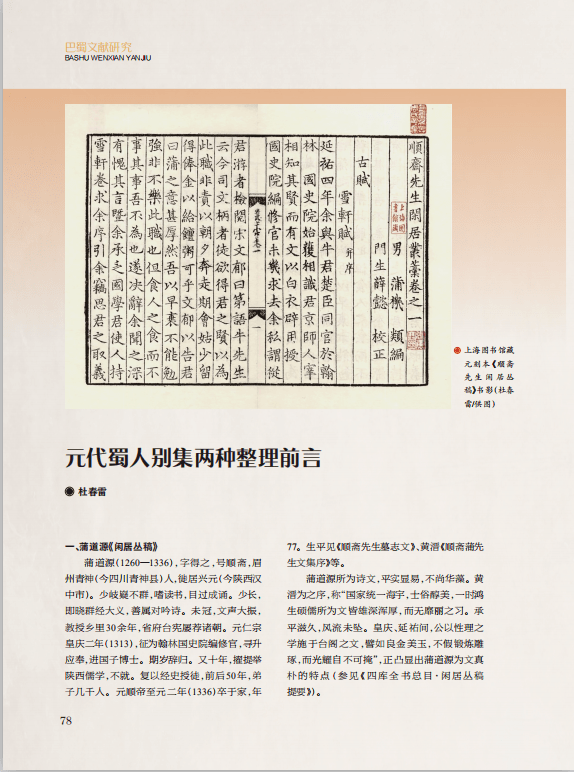

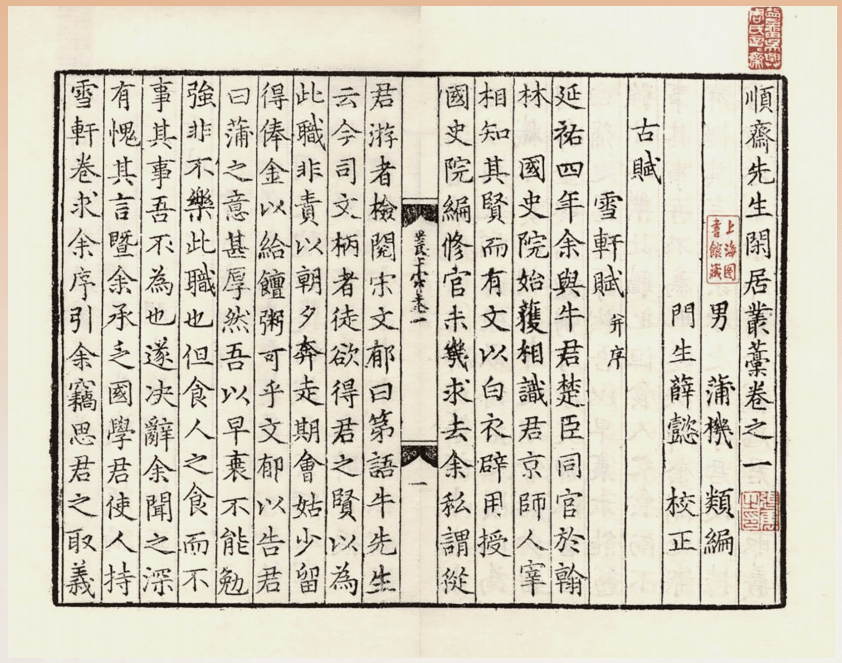

上海图书馆藏元刻本《顺斋先 生 闲 居 丛稿》书影(杜春雷 供图)

蒲道源所为诗文,平实显易,不尚华藻。黄溍为之序,称“国家统一海宇,士俗醇美,一时鸿生硕儒所为文皆雄深浑厚,而无靡丽之习。承平滋久,风流未坠。皇庆、延祐间,公以性理之学施于台阁之文,譬如良金美玉,不假锻炼雕琢,而光耀自不可掩”,正凸显出蒲道源为文真朴的特点(参见《四库全书总目·闲居丛稿提要》)。

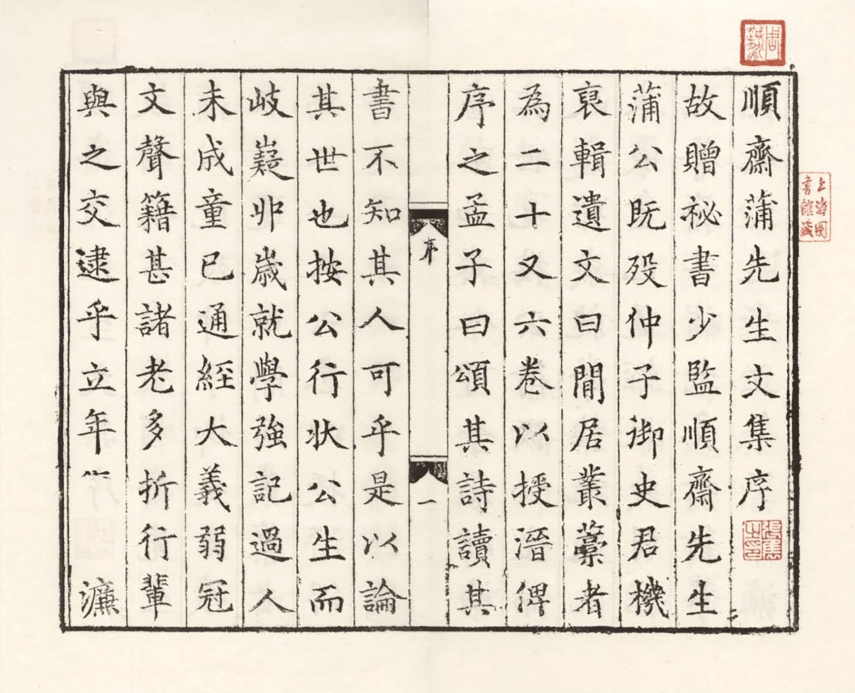

蒲道源文集由其子机编集为《闲居丛稿》26卷,关于文集取名之意,四库馆臣以为蒲氏“恬于仕宦,大抵闲居之日为多,故其子机裒辑遗文,题曰《闲居丛稿》”。该集元顺帝至正十年(1350)刻本今存,题“男蒲机类编,门生薛懿校正”,凡诗赋8卷,文章乐府18卷,其中卷1、卷2古赋、古诗,卷3至卷6律诗,卷7、卷8绝句,卷9至卷11杂文,卷12乐府,卷13经旨、策,卷14传、记,卷15制、表牋,卷16碑,卷17书、启,卷18至卷20序,卷21字说序,卷22祝文,卷23祭文、哀辞,卷24、25墓志铭表,卷26行状。书后附录收《顺斋先生哀辞》《顺斋先生墓志文》。

上海图书馆藏元刻本《顺斋先生闲居丛稿》书影(杜春雷 供图)

《闲居丛稿》元刊本今见两部,一藏上海图书馆(简称“上图本”),一藏日本静嘉堂文库(简称“静嘉堂本”),其中上图本为较早印本,静嘉堂本为后修后印本,两本中皆有版刻漫漶与阙文处,静嘉堂本有较多修补,阙字为少,故取为底本。为避繁琐,静嘉堂本阙字处上图本不阙者,据上图本径补,不出校;静嘉堂本修补后与上图本文字有异处出校。《闲居丛稿》元代首刊后,未再刊刻,今传多种抄本,本次整理取国家图书馆藏明抄本(索书号03722,简称“抄甲本”)、国家图书馆藏抄本(索书号CBM1485,简称“抄乙本”)、国家图书馆藏遐寄斋抄本(索书号00444,简称“遐寄斋本”)、文渊阁四库全书本(简称“文渊阁四库本”)为校本。

二、任士林《松乡先生文集》

任士林(1253—1309),字叔实,号松乡,其先绵竹(今四川绵竹市)人,后徙居奉化(今浙江奉化区)。幼颖秀,6岁能属文,祖父亲授古文。父死,建庐墓旁,读书其中,诸子百家,无不周览,乡里子弟多从其学。元成宗大德间,经理文公书院,既成,又命教谕上虞,此后讲学会稽,授徒钱塘。元武宗至大初,中书左丞郝天挺因事至杭,闻士林文名,举荐行省,任湖州安定书院山长。得呕疾,卒于杭州客舍,年57。除诗文集外,尚著有《论语指要》《中易》等,已佚。生平事迹参见赵孟頫撰《任叔实墓志铭》。

任士林在元初籍籍有文名,尤其碑传文,声名特盛,时人谓“近远求文以刻碑碣者,殆无日虚”(赵孟頫《任叔实墓志铭》)“近远求文著金石者,户外之屦相接”(杜本《松乡集序》)。赵孟頫评价其文:“沉厚正大,一以理为主,不作廋语棘人喉舌,而含蓄顿挫,使人读之而有余味。”(《任叔实墓志铭》)陆文圭评价其:“记序碑铭,高古特甚,长吟短韵,清雅有余,无一点尘俗气。近世号为文士,略无能过之者。”(《任叔实遗稿序》)邢泰评价其:“才裕而学博,理足而词胜,无奇奇怪怪之习,有浑浑浩浩之气。”(《松乡集序》)都肯定了任士林为文追求平正深厚、含蓄浑浩的特点。但作为此类文风的倡导者,任士林的遭际并非一帆风顺。杜本曾记载任士林初离四明山,来到杭州时,“倡为古作者文辞”,在这东南文薮之地受到了“惊猜疑愕,怪笑非讪”的待遇,只有赵孟頫、邓文原、袁桷、吾丘衍等人交相推誉,“以为柳河东其人”,可见任士林诗文观念受到的挑战和引起的争议。任士林认为文章风气随时而变,在元初“天下一家,元气浑合,大声洋洋”的时代背景下,应倡导深厚博大之文,以扭转宋末以来破碎磔裂、冗沓卑下的文风。任士林的诗文主张,“齐帅初之芳躅”“振牧庵、道园之先声”(王家振《松乡文集后序》),对文风扭转起到了导夫先路的示范和引领作用,开启了盛元文脉的序幕。

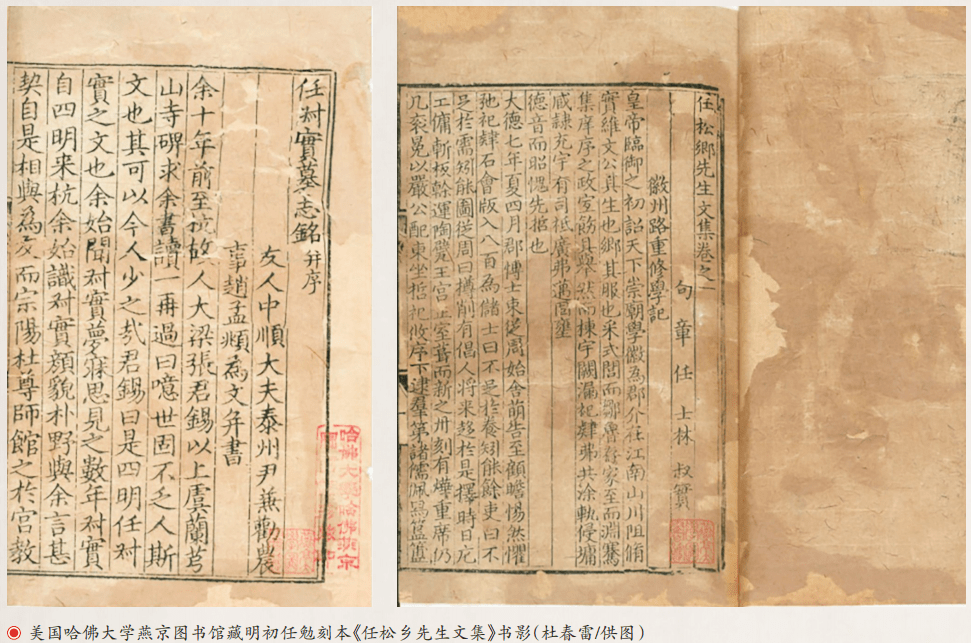

任士林文集初名“句章集”,句章为奉化所在的古县名。在正式刊刻者,则改称“任松乡先生文集”,主持编刊者是任士林之子任耜。贝琼为任耜所撰墓志铭提及,任士林去世后,任耜“取其所著《句章集》藏之,其在理问所时,命儒师锓梓行于世”(《元故两浙都转运盐使司照磨任公墓志铭》)。即任耜在至正初任江浙理问所提控案牍时,刊刻了任士林文集。明人孙能传在校内阁藏书时,曾见到元顺帝至正四年(1344)浙江行中书省刻《任松乡先生文集》4帙10卷,应即任耜刻本。此本早佚。现存最早的任士林文集刊本是明初任勉刻本《元松乡先生文集》10卷。该本现存3部,分藏中国国家图书馆、日本静嘉堂文库、美国哈佛大学燕京图书馆,国图藏本著录为明初刻本,静嘉堂藏本著录为元刻本,哈佛藏本著录为明永乐三年(1405)刻本。

其实,此本并非元刻本,其据有三,一是卷10结束后有摹印“任勉私印”“任氏近思”,乃任勉印章,而任勉为明初人,从其生平来看,不可能在元世刻此书;二是该本刻字属闽刻风格,应非刻于元顺帝至正四年(1344)浙江行中书省;三是书名作“元松乡先生文集”,如刻于元代,书名中不会用“元”字。相应地,哈佛藏本将书名中“元”字挖改为“任”,本意即想冒充元刻。

此本也并非明永乐三年(1405)刻本。傅增湘、李致忠、沈津等先生皆曾言此本为永乐刻本或永乐三年刻本,这也是目前学界的通识,这一结论的得出,其依据应该是胡俨撰写于明永乐三年(1405)冬十一月的《题任松乡先生文集序》,胡俨在序文中透露了任勉刊刻任士林文集的信息,给人以文集刊刻于此年的错觉。但核诸原文,胡俨所说的是“其孙今福建参政勉既梓以传,复来征余言”,即胡俨撰写此序时,文集已经刊刻完成,至于刊刻时间与作序时间到底相隔多久,文中没有记载,已经难以确认,因此不能以撰序时间确定为文集刊刻时间。

实际上,此本的刊刻时间可以据明初人熊钊《元松乡先生文集序》确定,序文言:“(任士林)遗文之存,旧已分列诗赋、记叙、碑铭、传赞、杂著,锓梓以传,久而漫阙。今洪武己卯正月,先生之孙勉续刻而传之。勉克世其业,起自进士高科,任番昜令,几两考,朝廷考其治最,升知四川泸州,寻擢鄱江贰守。以有文好,属余为之序。”其中提到,任士林文集曾有过刊刻(应指元至正四年浙江行中书省刻本),后来出现漫漶阙损,任勉在建文元年(1399),重新予以刊刻。可见文集的刊刻时间是在建文元年,据熊钊序文的描述,其时任勉似乎正在鄱江贰守任上,其刊刻地可能在江西,而并非后来任勉官至参政的福建。由于熊钊序文目前只见收于国家图书馆藏抄本《元松乡先生文集》卷首,流传不广,因此其中涉及的文集刊刻信息,难于被发现和利用,遂导致学界对版刻时间的误识。

明建文元年(1399)刻本《元松乡先生文集》10卷之后,任士林文集尚有明泰昌元年(1620)裔孙任一鸣刻本、清光绪十六年(1890)孙锵据明泰昌刊本修补本、四库全书本、数种明清抄本等,这些版本都是以建文本为祖本。本次整理,即以明建文元年(1399)刻本《元松乡先生文集》为底本,校以清光绪十六年(1890)孙锵据明泰昌刊本修补本(简称“光绪补刊本”)、文渊阁四库全书本(简称“文渊阁四库本”)。

此外,据孙能传《任松乡先生文集题辞》所述,他在内阁藏书中看到的元顺帝至正四年(1344)浙江行中书省刻本任氏文集,有“记四十一首,志铭九首,传六百,叙二十一首,说引八首,赋十八首,杂著二十二首,诗三百六十八首,杂著二十三首,凡十卷”,除诗歌数量外,与今传诸本文集文体及数量组成大致吻合。今传本诗歌在卷8、卷9两卷,仅70余首,这与元刊本的“三百六十八首”相差甚远。好在明初人抄纂的诗歌总集《诗渊》中存有近百首任士林诗作,不见于今传本文集,可以在一定程度上补此佚阙,本次整理将其作为集外诗编入附录。附录中还搜集了集外文、墓志铭、序跋、唱酬评论等文献资料,希望可以对人们进一步认识任士林其人其学提供助益。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:杜春雷(四川大学古籍整理研究所副研究员)

用户登录

还没有账号?

立即注册