【历史文化】秀山方言祖辈称谓语中的渝东南乡土文化

本文载《巴蜀史志》2023年第2期

秀山方言祖辈称谓语中的

渝东南乡土文化

刘 羽

秀山土家族苗族自治县隶属重庆市,位于重庆市、湖南省、贵州省、湖北省四省结合部,县境北部依重庆酉阳,南、西部南段接贵州松桃,东部与湖南花垣、保靖、龙山县毗连,东北与湖北省来凤县相距仅20余公里,境内有土家族、苗族等18个民族。特殊的地理位置和复杂的人文背景,使得秀山地区的语言资源十分丰富,是研究方言不可多得的宝地。然而目前学界关于秀山方言研究的文章和著作不多,主要包括分区问题和方言本体研究问题。

在分区问题上,甄尚灵等人通过入声的有无及入声的归并情况,把秀山方言归在“入声归阳平区”。黄雪贞认为西南官话的一致性最高,根据古入声的调值分析,将秀山方言划入西南官话黔北片,且秀山也是黔北片中唯一属于四川的县。李蓝把秀山方言归入西南官话川黔片的成渝小片,他认为“本片最主要的语音特点是音系简明,只有四个调,没有变调,也没有轻声,多数方言没有[tʂ]组声母,不分鼻音和边音,没有[-m]、[-ŋ]之类的鼻音韵母,内部一致性非常高,是最典型的西南官话”。

在本体研究上,符德江将描写和分析的方法相结合,较为全面地研究秀山方言中各词类重叠形式、意义和句法功能,从而展现其词类重叠的面貌。向亚、丁明洋等通过描述秀山反话现象,以展示秀山方言的生命力。但重点在于背后的文化特色,而非秀山方言本身。邹璐考察了秀山方言音系中的声韵调与同音字汇,较为详细地表现了秀山方言的语音情况。杨丽华运用语言学和民俗学的相关理论对秀山花灯唱词展开研究,其中包括对方言词汇的分析,但侧重于唱词编码、解码以向人们传递信息阐释,词汇本身的研究较少。

亲属称谓词的内部语素相对封闭,是具有极强的稳定性和系统性的基本词汇。且由于身处较偏远的村落乡镇中,人们普遍安土重迁,世代扎根固守在同一片土地之上,人与人之间的辈分关系也是世代传承的,所以亲属称谓词往往能够反映一个地方方言词汇的真实面貌。故本文以秀山县钟灵镇祖辈称谓词作为研究对象,从其使用情况、主要特点及形成原因展开讨论。

一、秀山方言祖辈称谓词使用情况

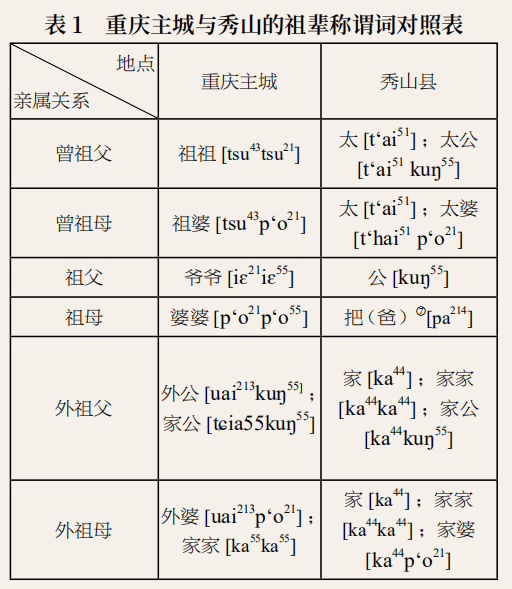

秀山土家族地区的亲属称谓属于苏丹式,正式的间接称谓与外地汉族无异,实践中在某些称谓上稍有差异。在实际的社交场合中,学会如何称呼其他亲友,是新成员尽快融入所属社区的有效途径,因而亲属称谓词便充当人与人之间交流沟通的桥梁。以下调查主要选取重庆主城和秀山的祖辈亲属称谓词进行对比。

值得注意的是,秀山县称谓词中的“家”皆读[ka44]而不读[tɕia55]。这是由于现代汉语中的声母[tɕ][tɕ‘][ɕ]来自中古音的精组、见组声母分化,故[k]和[tɕ]古音一致。曾晓舸认为:“该字音当是‘家’受湘语的影响而产生的又读音。”文倩也注意到在不同地区的四川方言中,有些地区称呼为“家公、家婆”,也有些地区称呼为“外公、外婆”。并认为“家公、家婆”的称谓来源于明清时期的大移民,尤其可能与湘方言有关。此外,关于祖母称为“把(爸)”,我们认为应该属于汉字记音的情况,但具体来源暂无相关资料证实。

《说文解字》释“公”为:“平分也,从八,从厶。八犹背也。韩非曰:‘背厶为公。古红切’。”因所据是“公”字的小篆形体,故有学者认为这一说法存在时代局限。刘正印据“公”甲骨文、金文中的字形考证得出:“公”字本义是“男性先祖”,是早期人类受“生殖崇拜”和“祖先崇拜”文化的双重影响而造的象形字。《吕氏春秋·异用》:“孔子之弟子从远方来者,孔子荷杖而问之:‘子之公不有恙乎?’”即表明“公”有祖父之意。“婆”为形声字,从女,波声。《广韵·戈韵》:“婆,老母称也。”《现代汉语词典》(第7版)中对“婆”虽有三条解释,然皆指女性。由此可见,“太公、太婆、公、家公、家婆”中的“公”和“婆”皆有表示性别标志的作用,且通常作为后缀出现。

二、秀山方言祖辈称谓词主要特点

(一)构词特点

方言之间或方言与普通话之间在词汇上存在很大差异,其中一个重要表现就是构词差异。所谓的构词法,通俗来讲是指研究语素如何构成词的方法,根据词由多少语素构成划分成单纯词和合成词两类。

1.单纯词。

单纯词由一个语素构成。通常情况下依据构词语素的音节数量分成单音节、双音节和多音节。秀山方言祖辈称谓词中,使用单纯词进行称呼的数量不多,很大程度代表称呼者与被称呼者之间具有直接关系,如:“太、公、把(爸)、家”。同时,单音节单纯词用于称谓,亦符合节约用词、快而简的语言经济原则。

2.合成词。

合成词多由两个或两个以上的语素构成。有三种构词方式,分别是复合式、重叠式与附加式。

秀山方言祖辈称谓词中多涉及复合式中的偏正型,如“太公、太婆、家公、家婆”等。用“太、家”修饰“公、婆”,前者起区分辈分的作用,后者则可区分性别。重叠式是由相同的词根语素构成。秀山方言祖辈亲属称谓中仅有“家家”一例,且这一称呼多出现在面称中,由年岁较小的曾外孙、外孙使用,含有亲昵、喜爱的感情色彩。附加式包括前加型和后加型两种形式。但在秀山方言祖辈亲属称谓中,仅使用前加型,即“前缀+词根”。秀山亲属称谓中多用“太、家”作为前缀,如“太公、家公、家婆”等。《说文解字》中并未“太”字,但有意近者“大”,释为:“天大,地大,人亦大。故大象人形。”结合称谓的实际使用情况分析,“太”多表示辈分高,“家”则是语言交际中为拉近心理距离而使用的称呼。然而,词缀多是词根因意义虚化而来的。严格来说,“太、家”其实并不算真正意义的词缀,因为它们在语义上既保留语法意义,也保有部分模糊的词汇意义。

(二)形义不对称

在同一方言中,同一个词性可以是同出一源,但分属于不同的历史层次,或者从不同的方言进入本方言,因而词的语音形式并不相同。简而言之,在不同交际场合中,使用相同的词称呼不同的对象。

秀山方言祖辈称谓中,“太”指曾祖父、曾祖母,“太家”指外曾祖父、外曾祖母,“家”指外公、外婆。此外,“公、把(爸)、家公、家婆”等祖辈亲属称谓语,不仅可以用于有直系关系的长辈,还可以用于“表、堂”辈亲属,如把祖父的兄弟也称作“公”。实际上,这是借助称呼模糊化以拉近交际关系,是受社会风尚、群体意识影响的表现。亲属称谓“一对多”的现象,必须要结合具体语境或面称情况去判断正确被称呼对象的身份。称谓中的“同形异指”,一方面反映词义概括性和具体性的统一,另一方面则受语言形式影响。

形义的不对称还体现在“异形同指”,即相同对象有多种称谓方式。在秀山方言中,用“太、太公”指曾祖父,用“家、家家、家公”指外祖父。“异形同指”的产生很大程度取决于使用主体的差异,具有极强的主观性。如成年人常称呼外祖父为“家公”,而小孩则习惯称“家家”,两种不同的称谓方式在感情色彩、风格上均有细微差异。这种“多对一”现象,实则说明秀山方言称谓丰富多样的特点,且方言内部具有独特魅力。

三、秀山方言祖辈称谓词形成原因

(一)传统文化的影响

1.长幼有序。

秀山方言中称呼同一类型的称谓时,人们会按照长幼顺序依次冠以词头“大”“二”“三”……“满”。“满”是具有秀山地方特色的方言亲属称谓词。《说文解字》:“滿,盈溢也。从水。㒼声。”《汉语方言大词典》释为“排行最末的;最小的”。秀山祖辈亲属称谓词中有“满公、满把、满家公、满家婆”等称呼,皆为“排行最末”之意。此外,“满”不仅能作为表排行最末的前缀标示性语素,还可单独作为父辈亲属词使用,如“满、满满”皆表示叔叔(父之弟)。可见,这些表示排行的亲属称谓词词头,既体现秀山方言祖辈称谓长幼有序的特点,也表明当地人对尊老敬老、尊崇社会等级秩序的传承。

2.男尊女卑。

“把(爸)”在秀山方言中意为祖母。作为祖母之称,一方面反映以血缘关系为纽带的宗法制度,即祖母作为家族的长辈,在层级森严的长幼尊卑制度下,称其为“把(爸)”是晚辈以表尊敬的体现;另一方面,“把(爸)”侵入女性称谓的范畴,实则反映性别称谓词的不对称性。此外,在父辈亲属称谓中,秀山城区(特指中和街道)也有把父亲的姐姐或妹妹称作“孃把(爸)”的例子,但与祖母“把(爸)”读三声不同的是,其读作轻声,应是处于双音节末尾连读产生音变之故。由此可得,女性称谓男性化看似提高女性地位,实则是男尊女卑思想在亲属称谓上的遗留。

这种现象在全国许多地区的方言亲属称谓词中都能够看到。万献初(2009)注意到,在老派咸宁方言中,将同辈的年长女性称呼为“哥”,将姑母、姨母等女性长辈称呼为“爷”等。蒋文华、付和平(2005)考证湖南岳阳方言中的女性亲属称谓男性化现象,该地习惯在男性亲属称谓前加“细”字称呼女性亲属,例如将祖母称为“细爹”,将伯母称为“细伯伯”等。可见,此现象在秀山地区绝非为孤证。

3.内外有别。

在祖辈亲属称谓词中,“家”常常以前缀的形式出现,如“家公、家婆”。颜之推《颜氏家训》早有记载:“河北士人皆呼外祖父母为家公、家婆,江南田间亦有之。”不难发现,“家公、家婆”在现今亲属称谓中对应指外公、外婆。“外”即在外,表示母之父母和女之子女的修饰语。有部分学者认为,“家公、家婆”的称谓很可能来源于湘方言。我们认为,除移民的因素之外,本土采用“家公、家婆”的称谓也自有原因。采用这种划分方式,能够清晰地反映出亲属与本人的内外关系。且在亲属称谓词中使用“外”,难免会让人有距离感。“家”字显然比“外”字更能强调二者之间的亲情,更能拉近二者间的距离。可见,用“家”代替“外”实则是为了维系亲属感情,以更好地完成交际,也从侧面体现当地人对于血缘关系、内外之别极为看重。

(二)移民的影响

秀山地处渝、黔、鄂、湘四省交界处,人口流动频繁,民族成分复杂。因此,秀山方言的变迁与当地人口的流动和移民的到来直接相关。周振鹤、游汝杰也指出,“不同类型的文化从相互隔离进入渗透和交融的状态,其主要原因之一就是人口的迁移,亦即移民。……方言是语言逐渐分化的结果,而语言的分化往往是从移民开始的。”因此理清重庆地区,特别是渝东南地区的移民情况,是探寻秀山方言成因的一条重要线索。

对于重庆地区古往今来的移民历史,李禹阶《重庆移民史》对此作详细的归纳整理。他指出,重庆地区的移民历史自原始社会就已经开始。距今时间较近、影响较大的移民潮主要有明清时期的“湖广填四川”、抗战时期因迁都重庆造成的移民、中华人民共和国成立后因“三线建设”“上山下乡”等形成的移民和三峡工程“百万大移民”。进入重庆的移民主要来自长江中下游地区及我国南方地区的部分省份,特别是湖南、湖北、广东、江西、福建一带。而秀山县作为从长江中下游和南方地区进入重庆、四川的“桥头堡”,成为移民入川的第一站。大量来自不同地方的、操有不同乡音的移民在此汇集,形成独特的秀山方言。

秀山的大环境是长江水系和武陵山区。长江自东向西流淌在中国大地,极具开放性和包容性,因此秀山能够博采众语言文化之长,使来自四面八方的不同语言、文化在此交融汇集。有时甚至会十分大度地让出自己的地盘,让其他语言在自己的地盘上安家。如祖辈称谓词中的“家公、家婆”便是湘语融入秀山方言直接表现之一,也是湘方言在四川方言留下的鲜明烙印。从另一个角度来看,作为武陵山脉腹地,秀山以山地地形为主,整体地势陡峭,即便有一些平坝地带(如清溪坝子),也仅仅起点缀作用。这一相对保守、封闭的特点又使得秀山方言能够保有自己的语言特色。

四、结语

唐刘知几《史通·称谓》:“古往今来,名目各异。区分壤隔称谓不同。”即便作为具有极强稳定性和系统性的亲属称谓词,秀山方言也展现了其使用情况的复杂多样。亲属称谓词不仅仅属于词汇现象,其中更蕴含了许多复杂因素。

探究秀山方言祖辈称谓词,具体而言包括三个方面。首先,梳理清其由曾祖辈至祖辈的层次脉络,并分析读音、用字上的特点。接着,发现其在构词上具有以合成词为主、单纯词为辅的特点,且进一步探析合成词中复合式、重叠式和附加式的组合情况和内部关系;此外,指明秀山方言祖辈称谓词存在“同形异指”和“异形同指”,形义的不对称展现其方言的丰富性和语言的经济性原则。最后,可以窥见秀山方言祖辈称谓词的形成受传统文化和移民的影响,侧面体现了长幼有序、男尊女卑和内外有别的特点。综上所述,秀山方言祖辈称谓词不仅反映了称谓词在语言上的特点,更与当地存在的社会关系、宗法伦理和人们的文化心理等息息相关。当然,秀山方言中所蕴含的的语言学、历史学研究价值还远未被开发完全,期待之后学界能够对此取得更加有价值的研究成果。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者: 刘 羽(西华师范大学文学院硕士研究生)

用户登录

还没有账号?

立即注册