【历史文化】古绵竹去向与德阳历史发展脉络——从绵竹故城遗址、金土村遗址研究到德阳政区史的重构之一

本文载《巴蜀史志》2023年第2期

古绵竹的去向与德阳历史发展脉络

——从绵竹故城遗址、金土村遗址研究到德阳政区史的重构之一

刘章泽 刘天海 何普

德阳政区史研究最主要的误区之一是对古绵竹去向认识不清,认为或移治或并入或改名晋熙,汉隋绵竹不分。西汉置绵竹,主要辖今德阳市旌阳区、绵竹市,蜀汉分绵竹设阳泉,东晋末至南朝先后在古绵竹境内建立晋熙、南阴平等郡县。魏蜀“绵竹之战”使绵竹故城遭受巨大破坏,又经多次战乱,其地位不断衰落,实县反被侨郡南阴平所辖。北周(或说西魏)废南阴平郡为县,古绵竹废入南阴平县,寻(或说隋)并废入雒县。隋开皇十八年(598)改雒为绵竹,隋大业初复名为雒,大业二年(606)改孝水为绵竹。唐武德三年(620)析雒置德阳,实为古绵竹复县,只是原名已不可再用,故借原广汉郡下辖废县名德阳。古绵竹去向对厘清德阳(旌阳区)历史发展脉络、诠释改名绵竹、重新认识绵竹历史沿革等具有重要意义,是德阳政区史重构的关键性问题。

从古绵竹、德阳县到旌阳区,德阳地名几经变迁,历史发展脉络不够明晰。“德于汉时,为绵竹县地。其后,或为益州治,或为阳泉,或为阴平,或为苌阳。或隶属广汉郡,或隶晋熙郡,或隶南阴平郡,而德阳之名,则自唐武德间始立”,清嘉庆《德阳县志》连用7个“或”来表达政区演变的复杂性。任乃强指出:“这是一个情形复杂,异说纷庞,旧资料遗存问题极多,对古今地名位置全未得到适当解决,必须重新考订的最突出的例子。”由于年代久远,史籍诸志不一、语焉不详,古绵竹的去向不明,政区发展脉络出现较为明显的“断层”现象,导致对前后承续关系认识不清。加之元明清时期将晋代旌阳县附会到德阳,更让德阳政区史错综复杂、扑朔迷离,成为一本难以厘清的“糊涂账”。

龚煦春《四川郡县志》、任乃强《绵阳地区十九县》、蒲孝荣《四川政区沿革与治地今释》、任乃强和任建新《四川州县建置沿革图说》等论著,对德阳政区史研究多有可鉴之处,但由于视角、取材不同且缺乏考古实证材料,以致诸说各异、莫衷一是,未能真实反映德阳政区历史演变过程。前人的不足正是我们努力的方向,而最新的考古材料更为解决德阳政区史疑难提供了难得的契机。

一

绵竹故城遗址的时代

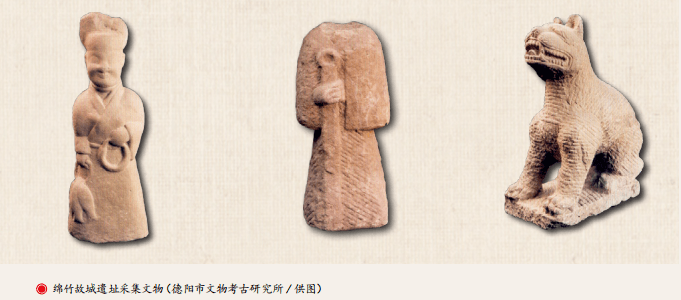

绵竹故城遗址位于德阳市旌阳区黄许镇绵远河西岸台地,南距德阳市区15千米。1986年文物普查时发现,命名为土将台遗址。1997年以来,当地村民发现数件“绵竹城”砖,初步确认该遗址为汉晋绵竹城。2005年,绵竹城遗址被公布为德阳市级文物保护单位,并于2019年更名为“绵竹城遗址”。

2004年9—11月,四川省文物考古研究院、德阳市文物考古研究所、德阳市旌阳区文物保护管理所对遗址进行了考古调查和试掘。调查勘探发现的遗迹主要为南、北城墙。土将台试掘点为北城墙,第③——⑥层堆积为东汉至蜀汉时期。出土遗物除“绵竹城”砖外,还包括陶器、铜器、铁器及半两、西汉五铢、货泉、东汉五铢、蜀汉五铢、直百五铢等钱币。吴家院子试掘点第③——⑪层堆积为蜀汉至西汉时期,遗迹主要有房基、灰沟和灰坑,出土西汉至蜀汉时期的陶器、铜器、铁器、钱币以及角器等。根据地层、遗迹间的叠压和打破关系及主要陶器的演变,文化遗存可分为两期,第一期年代为西汉,第二期年代为新莽至蜀汉时期。

2015年8—9月,为配合兰成渝输油管道绵远河穿越应急抢险改造工程,四川省文物考古研究院等再次进行考古发掘,发掘面积约500平方米,共发现各类遗迹97处,其中房基2座、灰坑90个、水沟4条、陶灶1个。出土遗物主要为两汉至蜀汉时期各类铜、陶、铁器,包括铜带钩、铜铃铛、铜弩机、钱币、箭镞、陶罐、陶碗、陶钵、陶盆、瓦当等。

两次发掘对绵竹故城遗址时代的结论一致,上限为西汉,下限为蜀汉。原报告将遗址时代定为汉晋,认为“该遗址即为汉晋绵竹城”“结合文献记载,我们认为‘绵竹城’部分城墙及包砖城墙的修建至迟于蜀汉初期,至东晋逐渐废弃”“从汉初设置绵竹县开始至东晋,‘绵竹城’一直作为绵竹县县治的所在地” 。这基于当时我们对绵竹历史的错误认知,东晋隆安二年(398)在今绵竹所在地置晋熙郡,被误认为古绵竹的移治。事实上,古绵竹县一直延续至南北朝时期,北周(或说西魏)废入南阴平县,寻(或说隋)并废入雒县。魏蜀“绵竹之战”对绵竹故城造成巨大破坏,其地位逐渐衰落,其后的绵竹治所或留或徙于史无记载,现有考古材料也给不出更多结论。

二

古绵竹的建置与衰落

传统观点认为汉高祖时期置广汉郡并设绵竹,《汉书·地理志》:“广汉郡,高帝置……绵竹,紫岩山,绵水所出,东至新都北入雒。都尉治。”《华阳国志》《水经注》进一步指出设立时间为“高帝六年(前201)置”。但昌武、马孟龙分别依据张家山汉简《二年律令》,认为广汉郡设立在汉武帝刘彻命唐蒙开拓西南夷时期。绵竹县名由来,刘琳《华阳国志校注》综合前人观点认为“地滨绵水,多竹,故名”。

古绵竹境域主要为今旌阳区、绵竹市两地。《四川郡县志》载“绵竹……今绵竹、德阳二县地”,任乃强称“当时辖境,包有整个绵水流域,即今德阳、绵竹两县地”,刘琳则认为“辖今绵竹、德阳二县及安县之西部”。

关于古绵竹地望,南朝梁李膺《益州记》最早指出“石子头二十里,即故绵竹县城,诸葛瞻埋人脚战处也”。唐李吉甫《元和郡县图志》载“在县(绵竹)东五十里”,北宋乐史《太平寰宇记》引《益州记》并注“在县(德阳)北三十五里”。清道光《德阳县志续编》首次认定“汉治在今黄许镇”。地理研究只是提供一个大致的范围,而考古发现和发掘将真实的绵竹故城呈现于人们面前。“绵竹故城”地处成都平原北大门,控扼川陕要道,“拒水为关,利于战守,其南三百里,平阳无险可据矣”,是汉至三国蜀汉时期一处重要的军事重镇。

古绵竹自西汉建立,存续至北周历700余年。西汉时绵竹为广汉郡都尉治所,东汉末益州牧刘焉曾将州治短暂徙治绵竹。《三国志》:“焉徙治绵竹,抚纳离叛,务行宽惠,阴图异计。”《后汉书》《华阳国志》等也有相关记载。蜀汉时分绵竹设立阳泉县,晋废,后复置。晋初绵竹县改属梁州新都郡,《晋书》称:“新都郡,泰始二年(266)置。统县四……雒、什方、绵竹、新都。”西晋太康六年(285)罢新都郡复为广汉郡。两晋之际,成汉政权据蜀30年,绵竹县为广汉郡所辖。东晋绵竹县仍属广汉郡,东晋末境内设晋熙、南阴平郡等侨郡县。

“绵竹之战”使绵竹故城遭受毁灭性破坏。魏景元四年(263),魏军兵分三路伐蜀,在绵竹故城开启一场大战。《三国志·邓艾传》:“蜀卫将军诸葛瞻自涪还绵竹,列陈待艾……忠、纂驰还更战,大破之,斩瞻及尚书张遵等首,进军到雒。”战后邓艾“使于绵竹筑台以为京观,用彰战功。士卒死事者,皆与蜀兵同共埋藏”。此战,诸葛瞻、诸葛尚、张遵、黄崇、李球等蜀国将领全部阵亡。后来司马昭劝降吴国孙皓时称:“战于绵竹者,自元帅以下并受斩戮,伏尸蔽地,血流丹野”。李特绵竹起义对古绵竹县造成又一次大的破坏。《晋书》:“特乃结大营于绵竹,以处流人……流人既不乐移,咸往归特,骋马属鞬,同声云集,旬月间众过二万。流亦聚众数千。”“三蜀百姓并保险结坞,城邑皆空,流野无所略,士众饥困。”《华阳国志》记载:“魏遣万余人断北道,次绵竹,以长史费远为继,前军宿石亭。”特等相合得七百余人,夜袭之,因放火杀廞军略尽,进攻成都。”“时益州民流移在荆、湘州及越巂、牂柯。”绵竹不仅是流民的聚集地,也是双方战争的前沿。任乃强认为:“西晋永宁、太安年间(301—303),李特率领的流民军以绵竹为根据地,与政府军苦战,地方残破,沃野荒旷,绵竹县城毁废。李雄据蜀后,徙县治于赤祖,今略坪场,属德阳市中区。古绵竹在频繁的战争中不断走向衰落。

若按《晋书》《宋书》所载人口户数对比,晋代新都郡领雒、什邡、绵竹、新都4县的户数为24500,而刘宋时南阴平郡领绵竹、阴平2县户1240,广汉郡领雒、什邡、郪、新都、阳泉、伍城6县户4586,晋熙郡领晋熙、苌阳2县户785。刘宋时3郡10县(比晋4县境域多了“郪”和“伍城”县)户数为6611,仅为晋代新都郡户数的27%。可见,晋宋之际战乱频仍对该地产生巨大影响,人口锐减、经济凋敝。

刘宋时期原属广汉郡的绵竹县被南阴平侨郡所辖。《宋书·州郡志》:“南阴平太守(阴平郡别见),永嘉流寓来属,寄治苌阳。领县二……阴平令(别见)。绵竹令,汉旧县,属广汉。”齐、梁承宋制,绵竹县仍属南阴平郡,《南齐书·州郡志》:“南阴平郡,阴平、绵竹、南郑、南长乐。”《梁书》没有地理志,据清洪应孙《补梁疆域志》记载:“南阴平郡……绵竹,《沈志》:汉旧县……梁时因革无考。”

西魏废帝二年(553)占领巴蜀地区,对原有实县和侨郡县进行大量裁撤、改设、更名等调整,这一过程持续至北周和隋,《魏书·地形志》缺乏大部分四川地区的内容,《周书》也没有地理志,因此古绵竹已经淡出历史记载。

三

古绵竹的去向

隋朝统一南北后,开皇初“罢天下诸郡,以州统县”“存要去闲,并小为大”,大业年间“又改州为郡,郡置大守”。《隋书·地理志》在叙述政区建置沿革时虽涉及西魏、北周的相关情况,但对郡县的废弃、更名、合并等语焉不详,并未提及古绵竹县具体去向。《隋书·地理志》“雒县”和“绵竹”条下仅记载了“雒改绵竹”“孝水改绵竹”两次更名:“雒旧曰广汉,又置广汉郡。开皇初郡废。十八年,改曰绵竹。大业初改名雒焉。又有西遂宁郡、南阴平郡。后周废西遂宁,改为怀中,南阴平郡曰南阴平县,寻并废”“绵竹旧置晋熙郡及长杨、南武都二县。后周并二县为晋熙,后又废晋熙入阳泉。开皇初郡废,十八年改为孝水,大业二年改曰绵竹。”文中将南阴平郡列在雒县条下,表明南阴平县最终废入雒县。北周废南阴平郡为县之时,古绵竹当废入南阴平县,寻一并废入雒县。元胡三省注《资治通鉴》称“隋并南阴平入雒县”。清顾祖禹《读史方舆纪要》:“或云,西魏废南阴平郡,改置南阴平县。隋废入雒县。”隋开皇十八年(598)之所以改雒为绵竹,是因合并南阴平县(含古绵竹县),以绵竹之名整合雒县、南阴平县、方亭县(今什邡)、怀中县等,大业初又复名为雒,隋大业二年(606)改孝水为绵竹。

虽《旧唐书》明言“德阳,后周废县,武德三年分雒置”,但唐宋至明的地理志籍皆汉隋绵竹、汉唐德阳不分,认为绵竹“本汉旧县”,将隋代改名的绵竹县(今绵竹)与古绵竹直接联系起来,德阳则“本汉绵竹县地,后汉分绵竹县立德阳……武德三年复置”。《太平寰宇记》“绵竹”条称“汉县,属广汉郡。隋开皇三年徙晋熙郡城,改为晋熙县”,此处字面确有绵竹移治晋熙之意,如是,则不知据从何来。《四川通志》直接解读为“开皇三年郡废,徙绵竹治晋熙城,改曰晋熙县”。晋熙郡、县设于东晋,与古绵竹长期并存,古绵竹要么并入,不存在改名晋熙的可能。对比《隋书》和《旧唐书》“隋开皇二年,置晋熙县”相关记载,应该是《太平寰宇记》文字过于简略,脱略了《隋书·地理志》“旧置晋熙郡及长杨、南武都二县。后周并二县为晋熙,后又废晋熙入阳泉。开皇初郡废”等内容,实际为阳泉徙治晋熙郡城。

明清考据学兴起后,学者们首先辨析了唐德阳和汉德阳,而后逐渐注意到汉隋绵竹的区分。明郭子章《郡县释名》:“汉之德阳在今保宁府,非今汉州之德阳也。”《读史方舆纪要》:“德阳县,汉绵竹县地,晋因之。隋为雒县地。唐武德三年析置德阳县。”“绵竹县,汉县……晋属新都郡,宋属南阴平郡,齐、梁因之。西魏时改置阳泉县,属晋熙郡。隋开皇初郡废,县属益州,十八年改县曰孝水,大业二年又改曰绵竹县。”他已经认识到唐德阳并非汉德阳,但仍未将汉隋绵竹区分开来。《大清一统志》校正了前人在德阳政区沿革方面的错讹,“隋改雒县为绵竹,后又改晋熙为绵竹,皆非故地也”,并将“德阳”条修订为“汉置绵竹县……东晋改属南阴平郡。宋齐以后因之。周废。唐武德三年,改置德阳县”“后周废南阴平郡,为南阴平县,寻废入雒县”“今县乃唐分雒县置,取汉晋故名耳”,而绵竹则为“汉绵竹县地”。虽然“县”和“县地”只有一字之差,但它们却代表着古绵竹的承继关系,无疑是对隋书的正确解读。《大清一统志》未明言“古绵竹入雒”,且非专门针对地方史研究,没有提出德阳政区史系统解决方案。由于阳泉归属造成的误导,其认识并未引起后人足够重视。

今人大多认为古绵竹并入了晋熙,无视南阴平县废入雒、雒改名绵竹、析雒置德阳这一些基本史实。任乃强《温江地区十二县》先是认识到“绵竹入雒”,认为是古绵竹迁徙的结果。他对《隋书·地理志》“雒改名绵竹”的解释是:“后人据此遂谓六朝时广汉郡治在此,不知此文所谓‘旧曰广汉’与‘广汉郡’,明明指的‘绵竹’。六朝时雒县地为西遂宁郡与南阴平侨郡。隋统一后,曾改绵竹旧城为雒,非雒旧城,亦非绵竹旧城,乃是今县东北之小汉镇也。”其大意是说当时从绵竹迁徙到小汉,再改名为雒。后因阳泉地望问题,任乃强、任建新在《四川州县建置沿革图说》中彻底否定了《隋书·地理志》,认为古绵竹徙到晋熙,而部分地区划入雒县,“故同时改雒县名为绵竹,因为这些新划入的地方都是秦、汉绵竹县的旧境”“隋志把徙绵竹到晋熙故城的话省去,遂只说阳泉县改名孝水,又是一个严重的脱略……隋志的错误,是误以为南阴平县合并到雒县了”。蒲孝荣《四川政区沿革与治地今释》载“西魏废南阴平郡,改置南阴平县”,并将南阴平县定在晋熙郡。

四

析雒置德阳为古绵竹复县

因古绵竹并入了雒县,隋开皇十八年(598)改雒为绵竹,废郡为县的晋熙改为孝水。大业初将雒县复名为雒,大业二年(606)改孝水为绵竹。唐武德三年(620)析雒置德阳实为古绵竹复县,只是原名已不可再用,故借原广汉郡下辖废县名德阳。与古绵竹同时并入雒县而复置的还有什邡,“武德二年(619)析雒置”。在此问题上,什邡与古绵竹的区别在于:什邡先改名为方亭,复置后仍名什邡;而古绵竹则是废入南阴平县,复置后既不可能用“南阴平”县名,而“绵竹”之名已被孝水(今绵竹)所用。《大明一统志》记载了方亭入雒复置什邡,“后周改为方亭县,武帝废入雒县,唐初复置什邡”,而古绵竹废入雒县后复置却鲜被提及。因唐宋至明地理志认为“后汉分绵竹立德阳”,乃记为“废德阳而后复置”,却掩盖不了一个不争的事实:今德阳(旌阳区)地域废入雒县。《大清一统志》区分出汉隋绵竹、汉唐德阳,也认识到古绵竹废入雒县,但因复置后已非原名,故称之为改置。

新旧唐书均载德阳为析雒县所置,《旧唐书》“后周废县。武德三年,分雒置”,《新唐书》“武德三年析雒置”;而1994年版《德阳县志》和2003年版《德阳市志》则认为在析雒的基础上还存在“析绵”的情况:“武德三年(620)分雒县、绵竹地始置德阳县。” “又析雒、绵置德阳县,是今德阳县名之始。”在汉隋绵竹不分的错误认知下,认为古绵竹并入晋熙(今绵竹),黄许(古绵竹治所)在唐初德阳建县前应属绵竹管辖,而今黄许属于德阳,故在文献记载的“析”基础上增加“析绵”,不“析绵”,黄许以西以北区域到不了德阳。

因对古绵竹去向认识不清,加之阳泉地望及其归属对德阳、绵竹两县历史沿革的误导,蜀汉分设阳泉被认为德阳从古绵竹分置,而绵竹自然承接了古绵竹。古绵竹去向涉及今德阳、广汉、绵竹三地历史,对厘清德阳(旌阳区)历史发展脉络、诠释改名绵竹、重新认识绵竹历史沿革等具有重要意义,是德阳政区史重构的关键性问题。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘章泽(德阳市文物考古研究所研究馆员)

刘天海(德阳市博物馆馆员)

何 普(德阳市文物考古研究所馆员)