【文史英华】贺麟知行观为中国传统文化守正创新‖李羚 兰琴

本文 载《巴蜀史志》2023年第1期

贺麟知行观

为中国传统文化守正创新

李 羚 兰 琴

党的二十大报告高度重视中华优秀传统文化的价值和作用,将“中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展”列入新时代十年的历史性成就、历史性变革之一。习近平总书记指出:“要把文化变成一种内生的源泉动力,作为我们的营养,像古代圣贤那样格物穷理、知行合一、经世致用。”在这方面,贺麟先生是一个传承和创新中国优秀传统文化的杰出代表。

一、贺麟知行观有三条学术谱系

贺麟是现代新儒家的早期代表人物之一,他学术生涯中最大的贡献是对知行观的传承和创新。他通过宋明理学的知行思想一头联结近代中国哲学,一头联结西方黑格尔,成为会通古今、中西哲学思想的大儒。最值得一提的是,贺麟一生的书写,从来没有以学问的深奥来将自己隔离于大众群体的生活现实之外。他的作品都来自他对时局政治社会的反思与认知。他从始至终都在强调一种古今贯通、中西合璧和马克思主义与中国传统文化的结合。以知行观开展出“三条学术谱系”彰显出贺麟先生立德立言立功的成就,不仅为我们坚定守正创新的文化自信,而且也为中国与马克思主义结合中提供了中国化的路径。

(一)第一条知行线:现代决不可与古代脱节

贺麟先生是一个历久弥新之人。他一生都在探寻新儒家的出路,这源自他的知行文化观。在五四新文化运动时期出现了多角度对中西文化进行分析和争辩的现象,催生出多种多样的中西文化观,主要有复古论、中体西用论、全盘西化论、中国文化本位论。贺麟先生却一针见血指出:中国近百年来的危机,根本上是一个文化的危机。“儒家思想在中国文化生活上失掉了自主权,丧失了新生命,才是中华民族的最大危机。所以儒家思想是否能够有新开展的问题,就成为儒家思想是否能够翻身、能够复兴的问题,也就是中国文化能否翻身、能否复兴的问题。五四时代的新文化运动,可以说是促进儒家思想新发展的一个大转机。”他独具慧眼地洞察到新文化运动的最大贡献,“在于破坏和扫除儒家的僵化部分的躯壳的形式末节,及束缚个性的僵化部分。它并没有打倒孔孟的真精神、真学术,反而因其洗刷扫除的工夫,使得孔孟程朱的真面目更是显露出来”。在《文化与人生》开篇《儒家思想的新开展》一文中,他从现代与古代的交融,最新与最旧的统一之中找到了第一条思想线,他说“在思想和文化的范围里,现代决不可与古代脱节。儒家思想,就其为中国过去的传统思想而言,乃是自尧舜禹汤文武成康周公孔子以来最古最旧的思想。”“根据对于中国现代的文化动向和思想趋势的观察,我敢断言,广义的新儒家思想或儒家思想的新开展,就是中国现代思想的主潮。”在这篇文章里,他认为儒家的理学为中国的正宗哲学,但不排除改造儒家哲学。他提倡诸子哲学 ,正是改造儒家哲学的先驱。用诸子来发挥孔孟,发挥孔孟以吸取诸子的长处,因而形成新的儒家思想。第一条线为贺麟形成新心学奠定了变革之源。

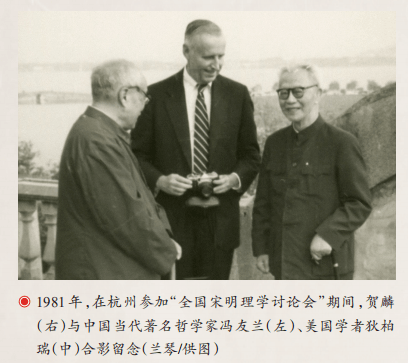

(二)第二条知行线:儒家思想的新开展在于融会吸收西洋文化

说到第二条知行学术思想线,当属是否能够真正彻底、原原本本地了解并把握西洋文化。儒家思想的新开展不是建立在排斥西洋文化上面,在于融合吸收西洋文化的精华与长处。贺麟对传统知行观的认识开始于抗战时期,并先后发表《知行问题的讨论与发展》《知行合一论》《知行合一新论》等。第一次与西方哲学尤其是黑格尔哲学的相遇,使他萌生了探索中西文化会同的可能与发展的路径。事实上,民国时期对于王阳明“知行合一”已形成若干不同解读,既有从认识论、伦理学角度的解读,更有从心性本体论角度的解读,还有从心性本体论与认识论统一角度的解读,且都具有重要影响。依此贺麟清理出了从康有为、谭嗣同、梁启超、章太炎、梁漱溟、熊十力,再到马一浮的一条现代“陆王学”的思想系谱,这既是对知行问题的理论探讨,也关涉到对中国传统文化的转化问题。面对救亡图存的时代呼唤,面临中国文化向何处去的困惑,贺麟融会中西方文化,吸收阳明心学,同时接受了斯宾诺莎、黑格尔、格林等人的理性主义和基督教思想,从而建立了自己独特的哲学体系“新心学”。用他的话来说,近50年来中国哲学乃“如何由粗疏狂诞的陆、王之学,进而为精密系统的陆、王之学,如何由反荀反程、朱的陆、王之学进而为程、朱、陆、王得一贯通调解的理学或心学”。依此,贺麟提出开展新儒学的可能,必须以西洋哲学发挥儒家的理学。东圣西圣,心同理同。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔的哲学与中国孔孟、老庄、程朱、陆王的哲学融贯,而能产生发扬民族精神的哲学,解除民族文化的新,也为中国哲学进入科学化、系统化开创了新路子。具体的路径就是有理学以格物穷理,寻求智慧;有礼教以磨炼意志,规范行为;有诗教以陶养性灵,美化生活。正是在此基础上,贺先生的“知行合一”说有多个创见。

首先,他提出了知行都是实践。人们称朱子学为性理学或理学,称阳明学为“心学”。贺麟认为王阳明提出“心即理”的命题,并不是要从存在论意义上批判“性即理”的命题(他对朱子学的批判中见不到对“性即理”学说的批判),王阳明心学有三个部分,心即理、知行合一、致良知,这是在实践领域批判和克服朱子的格物论。

其次,贺麟用抽象的方法,将概念运用于文化问题上,提出致良知与直觉法关系。可以说从方法上深化了知行思想的反思,其对于哲学方法本身的开启,是中西哲理的范式间交流的一次出色实现。贺麟认为“阳明初期倡知行合一之说,知行合一只是论知与行的关系的学说,对于知行关系之逻辑的分析和心理的研究虽有贡献,但既非本体论,亦非方法论。所以后来他才提出致良知之教,才算寻着了体用兼赅的学说。良知是本体,致良知是工夫,而他特别着重致良知的工夫”。贺先生认为王阳明致良知的直觉法给予了其知行合一说以本体和方法。贺先生讨论知行合一和宋明儒直觉法,在要害处几乎皆有中西相关哲理的比对和互启互证,这是他治学的风格,通过相关的哲学及哲学史思路与之共鸣互构,达到真正的哲理境界。比如在讨论自然的知行合一论时,他同时借重斯宾诺莎、格林、怀特海的说法,并渗透进自己的理解,使之具有多层次的意思,为后面探讨价值的知行合一论奠定了思想和话语基础,让自己的见地突破了常见的老套子,因而特别启发读者,也使中国哲学的方法论的价值凸现。在此意义上,贺麟为王阳明的道德修养论的知行合一观添加了科学的理论,是古代思想与近代科学的一次碰撞。他在中国哲学的研究中,提出了“新儒家哲学”“逻辑之心”“自然的知行合一观”“以精神或理性为体,以古今中外的文化为用”等概念和命题,构筑了“新心学”的理论体系。贺麟构建的“心即理”之“理”被解释为“心整理材料的工具”,是知识论意义上的“理”,而非仅仅具有道德意义的“理”。“理”从道德领域转向知识领域,从道德法则转换成经验事物的必然法则,成为认识的工具。这是贺麟先生为传统中国哲学体系研究带来的新思考。

(三)第三条知行线:马克思主义实践观为知行观提供方法论

与唯物史观的实践论相遇,标志着贺麟知行观的创新性转换。他从最初的孙中山到蒋介石知行说,转向孙中山到毛泽东的知行观的考察,就是一个思想发生根本变化的例证。贺麟知行观的第三次学术思想谱系的转换,与他深厚的家国情怀和学贯中西的哲学素养分不开,与在实践中从唯心主义转向唯物主义分不开。三个思想谱系体现了贺麟先生对中国知行观的三种进路,既是一个不断发展的过程,也是一个不断超越的产物。中华人民共和国成立前,即1947年贺麟先生出版了《当代中国哲学》一书,在这本书里,他不仅谈到孙中山的知难行易的意义,也肯定了其知行观的新颖之处,孙中山说知难是为了勉励人们从事科学研究,说行易是为了号召群众积极参与革命活动,并试图破除当时畏难苟安、落后麻痹思想。贺麟肯定孙中山的思想蕴含了五四时期的科学、民主思想,对当时胡适等人反对此说的论点进行反驳。贺麟反对抽象地看待实践论和实用主义的区别,分别从阶级立场、观点、方法的角度区分了实践论和实用主义的根本对立,其中立场的不同是本质的对立。他在本书中也谈到蒋介石所谓“力行哲学”,殊不知蒋的目的、方针、政策均与孙中山相反。中华人民共和国成立后,他经历了马克思主义指导地位的确立、唯物唯心的辩论和实践标准问题的讨论等,在对传统知行观同情理解的基础上,他也不断反思自身心学思想。在土改运动的亲身实践中,贺麟认识到实践的重要性,并在实践中改造自己的思想,发表了《参加土改改变了我的思想——启发了我对辩证唯物论的新理解和对唯心论的批判》的文章,他认为中国共产党和毛泽东是知行思想的真正的承继者和创新者,标志着贺麟先生的思想转向。20世纪80年代,贺麟以毛泽东的《实践论》作为判断依据、检验标准,深入分析了中国传统知行观的发展脉络。他在知行问题的文章中开宗明义地指出,因为毛泽东的《实践论》的副标题是《论认识和实践的关系——知和行的关系》,“自然会引导人们把它与中国哲学史上关于知行问题的讨论联系起来”。他用毛泽东《实践论》的观点和方法反思中国传统知行观,发表文章《知行合一问题——由朱熹、王阳明、王船山、孙中山到〈实践论〉》。他认为毛泽东对中国传统知行观有两个创新:第一,提出了“实践第一”的观点,既继承了王船山的“力行第一”的思想,又赋予“行”以“社会实践”的科学含义,以区别以往个别人道德践履的“行”;其次,毛泽东把“社会实践”定义为生产斗争、阶级斗争和科学实验三大社会实践,使得模糊了几千年的“行”有了科学的含义,他毕生倡导“实事求是”,这样一来贺麟的哲学倾向与马克思主义有相融之处。贺麟认为毛泽东的《实践论》,“代表无产阶级新民主主义的实践论”。贺麟无疑是跟随着此思想脉络,与以前他所力捧的蒋介石哲学彻底决裂。从孙中山到毛泽东,为中国共产党马克思主义中国化找到了文化之源。在分析毛泽东的实践论的基础上,认为毛泽东既立足于时代又超出时代与环境的限制,形成了具有中国特色的马克思主义实践论,毛泽东的实践论突破了知行先后、重视内心体验、难易比较的传统理论,提出实践是认识的基础,认识受阶级斗争、社会实践和生产实践三者之间的影响。认为毛泽东在立场、唯物观、辩证方法、问题提法上超出了孙中山的知行观,是“站在无产阶级的立场,掌握住辩证唯物论和历史唯物论的武器,并灵活运用它来处理知识与实践的具体的历史的知行统一论”。贺麟针对当时社会盛行的实用主义思潮,以马克思主义的基本立场、观点和方法为武器,并结合自己的实践活动,将理论和实践结合起来,深入批判了实用主义,重释了中国传统知行观,从而凸显了唯物史观知行观与其根本的区别和联系。

可以说唯物主义知行观为贺麟先生提供了马克思主义与中国传统文化相结合的理论指导,也把中国知行思想创新性转换带到了“接着讲”的新阶段。

二、新时代知行思想“接着讲”

贺麟是把中华优秀传统文化“接着讲”的创新者。他致力于“学术建国”,使中国的现代化具有坚实而深厚的精神性基础,他为后人留下的宝贵遗产就是架起了历史到现代的桥梁,他在研究中认为 “五伦”说“是维系中华民族的群体纲纪”,开启了公与私、个体与群体间的联结。他对中华传统文化的批判性扬弃和创新性发展,就是希望形成与工业化、现代化相适应的新人,他提出的“一个真正的文化的总体是包括武力和工商业与技术等等在内的”。

当今中国正处在伟大复兴第二个一百年的新时代,党的二十大最大的理论成果就是习近平新时代中国特色社会主义思想的发展。知行合一思想正是习近平总书记继承和发展了中华优秀传统文化,并把其作为十八大以来治国理政的重要来源。近年来习近平总书记多次在不同场合提到王阳明或引用王阳明学说,认为知行合一是中华优秀传统文化之一。习近平总书记关于阳明心学的重要论述涉及阳明心学的总体评价及其主要观点、重要理念,注重发挥阳明心学在增强文化自信、政德建设及推动国际关系健康发展等方面构成了新时代中国特色社会主义知行合一观。更为重要的是,习近平新时代中国特色社会主义思想继承和弘扬了唯物史观知行观的世界观和方法论,也标志着把从毛泽东提出的“知信行”向习近平提出的“知行用”的融合,为马克思主义中国化时代化注入了新思想新内容新方法,这是中国共产党对唯物主义知行观的继承和发展,也是对贺麟先生一生致力于中华优秀传统文化思想的新发展的一种告慰。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李 羚 兰 琴(四川省社会科学院社会学所)