【历史文化】北碚与卢作孚‖王俞德

北碚与卢作孚

王俞德

五一假期去重庆,先到南岸,晚餐后复往北碚,抵达时已黄昏。春末夏临,晴好向晚,气温已有初夏的感觉。女儿提议去老街嘉陵江边溜达溜达,欣然成行。

北碚夜景 (图片来源:北碚新闻网)

乘轻轨6号线由状元碑至北碚站,也是终点站,约十分钟出站。经步行街慢步十数分钟即临江。此时夜幕四合,万家灯火灿然。滨江路江风轻拂,散步夜游者众,下至近水之地亦然。

缓行数百米,远眺江面,也灯火隐约。女儿说老街有北碚公园,其中有作孚园,卢作孚纪念馆也在老街,不妨明天再来参观。父女于路边各吃一碗水果冰粉后返回。

提到北碚,我首先联想到的是这“碚”字。那是因为幼时很长一段时间均发音为péi,也许缘于乡下儿童少出门无见识,也许是缘于这字的确不常用。后经老师提醒,我查《现代汉语字典》释为:bèi,地名用字,北碚,在四川。再查《辞海》,也是类似得相当简洁的解释。这令我一直觉得这字仿佛是专用于北碚似的。当然那是重庆直辖以前的版本。北碚,从字面看来,“北”无非表明方位,那么北碚的名称的由来,一定与这“碚”字有直接的关联。

在北碚,不能不想起前辈先贤、被称为“爱国企业家的典范”的卢作孚先生。新中国成立后,毛泽东主席也说过,中国实业界中有四个人不能忘记,其中之一就是卢作孚先生。

次日上午,与家人一起道打“滴滴”前往“卢作孚纪念馆”。打车的好处在于行车途中可顺便欣赏街景。车行一段老街中,两侧梧桐枝干虬曲苍老犹浓荫如盖,据说这是卢先生在20个世纪三四十年代“主政”北碚时所植。十多钟后抵达纪念馆下。

卢作孚纪念馆 (图片来源:北碚新闻网)

发源于秦岭北麓的嘉陵江一路纳流容溪奔涌而来,由北而南纵贯北碚市区,把北碚分隔为东西两部分。“一舸东阳下,千山北碚开。”北碚老街位于缙云山东麓、嘉陵江西岸。纪念馆位于庙嘴岩之上,所踞之地乃是临江突出的岩岬。其址原为供奉掌管士人功名禄位之神的文昌宫,先后作为峡防团务局办公地、嘉陵江三峡乡村建设实验区区署、北碚管理局、重庆市北碚行政管理处的所在地。从20世纪20年代设置峡防局起至50年代初,此处皆为北碚政治、文化中心,2012年改建为“卢作孚纪念馆”。

斗折蛇行,沿阶而上,我们步入馆内,依展陈顺序逐一参观4个图片和实物展区、5个场景还原展室、1个放映室、1个纪念卢作孚专题书画展室,从所呈现的图文、实物、影像、书画作品中了解卢作孚先生为寻找救国之路,缅怀先生创办教育、兴办实业、启迪民智、推行乡村建设试验的家国情怀。

卢作孚纪念馆 (图片来源:北碚新闻网)

卢先生原名卢魁先,别名卢思。1893年4月14日出生于与北碚毗邻的合川县,1952年2月8日去世。卢作孚的一生,跨越了革命救国、教育救国、实业救国、抗日救国、现代乡村建设实验等诸多领域,在各领域均成就卓著。加入同盟会,投身辛亥革命;任教于中学,担任报纸编辑与记者;建学校、图书馆、博物馆,普及文化和教育;创办民生航运公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上;创办了中国第一家民办科学院——中国西部科学院;抗战时期,领导其掌舵的民生航运公司成功实施被历史学家评为“中国的敦刻尔克大撤退”的宜昌大撤退,用时40天,以损失16艘轮船、牺牲117名员工的代价,抢运近10万吨物资、设备、3万人员,保存了民族工业的根脉;以北碚为基地,以实践他的乡村现代化理想,让北碚从小乡场蝶变为具有现代气质的城市,成为当时乡村建设的样板……卢先生以其人品、理念与成就,堪称近代著名爱国实业家、教育家、社会活动家、社会改革家,被后世誉为中国航运业先驱、“民国船王”与“北碚之父”。

卢作孚(图片来源:新华社)

登临北碚发轫之所,徜徉于先生纪念馆,感触于先生之于北碚的缔造之功,是故,着意探寻先生于北碚的所思所为,倍感“北碚之父”之于先生名实相符,甚至可谓实过于名。

北碚原为巴县境内、缙云山麓的偏僻聚落,至清朝康熙年间始设场。迨及20世纪初叶,闭塞鄙陋、穷困落后的北碚乡场仅一条街,长不足千米,生齿1000余;街市狭窄,茅房低矮,尿缸摆街沿,户牖难见日,百业不兴,商旅不往。此时,军阀割据,匪患猖獗,民生凋敝,民智未开。1916年,为防匪除患,川东道尹王陵基设江(北)巴(县)璧(山)合(川)4县特组峡防局,负责嘉陵江小三峡地区治安清匪任务。峡防局办公室设于如今纪念馆所在的文昌宫。1927年,已创建民生公司开启航运事业的卢作孚先生,以其才干和影响出任峡防局局长并移驻北碚文昌宫。

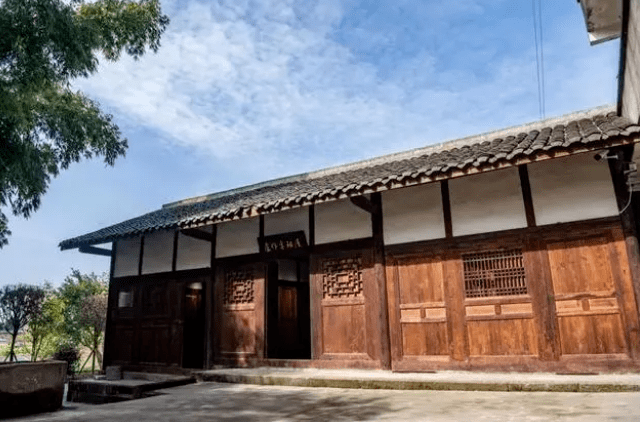

卢作孚的祖屋(图片来源:新华社)

峡防局原本为防匪安民的治安联防机构,类似于地方团练武装,本无地方政权的性质与职能,立志实业救国的卢作孚生认为,“中国最大的问题是没有进化到现代,救国之路则是实现现代化,而实现现代化的基础就是乡村现代化”。先生从职掌峡防局伊始,即开始了他以北碚为试验田的乡村建设实践。先生思考并付诸文字的《乡村建设》长文,第一次明确使用“乡村建设”提法并对该问题进行系统阐述,提出了具体主张。先生又在《建设中国的困难及其必循的道路》一书中,勾勒出北碚的蓝图:“以嘉陵江三峡为范围,以巴县的北碚乡为中心,始则造起一个理想,是要想将嘉陵江三峡布置成一个生产区域、文化区域、游览的区域……”

先生敢为人先,先行先试,厘清并理顺了北碚乡村现代化的思路——以经济建设为中心,以交通建设为先行,以乡村城镇化为带动,以文化教育为重点,并倾尽心智财力笃行推进。笔者在纪念馆对先生的这一思路有着深刻感悟,这些在探索中凝聚而成的理念,在当时无疑是极具前瞻性的远见,即使以当代视角来观照也不过时,同样具有启示意义。为此,起初仅为峡防局长的他,不得不在一方面履职尽责于剿匪维和的本职,另一方面让峡防局“越权”承担起了北碚全面建设的职能。先生为峡防制订的宗旨即为:化匪为民,寓兵于工,建设三峡。在先生的积极推动下,1936年,国民政府行政院批准撤销峡防局,改设嘉陵江三峡乡村建设实验区,区署设仍设于文昌宫。此时,实验区署由单一的治安联防机构,转变为具有除财政、司法两权以外的地方行政机构。1942年3月,经国民政府行政院批准,再改实验区署为北碚管理局,从而使北碚成为完全的县级地方政府,局办公地还是设在文昌宫。至此,先生才算真正意义上主政北碚,也使先生在乡村现代建设上更加大刀阔斧。

先生在北碚实施乡村建设以来,不仅延骋丹麦工程师舒尔慈以上海、青岛为参照,对北碚的城镇建设作了长期规划,而且在近期主要从市政建设与人居环境改善、兴办实业发展经济、创办文化事业和社会公共事业入手,开启北碚华丽转身的进程。

卢作孚与弟弟卢子英(图片来源:新华社)

一个人可以改变历史,一个人也可以缔造一座城市。

上帝创造天地之初,上帝说“要有光!”于是就有了光。在北碚的乡村建设中,按照先生的构想,现代化的乡村、城镇要有大道通衢、环境优美、宜人宜居,于是整治环境卫生,拓宽道路,广植花草树木;要百业兴旺,经济繁荣,于是修铁路、开煤矿、办工厂、设银行;要有现代文化事业与公共事业,于是就大力兴建医院、图书馆、体育馆、平民公园、各类民众学校,创办科学院,架设乡村电话线和三峡地区电话网……仅仅用了几年时间,偏远落后的北碚乡村便展现出现代化的雏形。

随着抗日战争全面爆发,国民政府迁都重庆,复旦大学、中国科学社生物研究所、中央地质调查所等科教机构相继迁入北部,晏阳初、梁漱溟、陶行知、老舍、竺可桢等3000多位社会名流、文化科教专家和学者汇聚北碚,也为北碚的乡村建设实验提供了空前的理论、科技和社会舆论支持。到抗战后期,先生基本实现了对北碚建设的构想。著名思想家、教育家梁漱溟先生曾评说道:卢作孚先生在十多年里,“将原是一个匪盗猖獗,人民生命财产无保障、工农业生产落后的地区,改造成后来的生产发展、文教事业发达、环境优美的重庆市郊的重要城镇”。

试想,在20世纪初叶到40年代的中国,还有哪一个类似的行政区域,能像北培这样充满现代气息——医院、学校、林荫道、体育馆、科学院,电灯电话,铁路火车,书声琅琅,科技创新。考之于近代史,清末民初正值而有远见的士人中不乏怀揣实业救国梦者,但勠力付诸行动而又成功者少,卢先生至少应该算是此中寥若晨星的极少数成功者之一。

“乡村第一重要的建设事业是教育,因为一切都需要人去建设,人是需要教育培成的。”在纪念馆系统呈现的先生的乡村建设思路与理念,他把教育置于重中之重的地位,这与当今的“百年大计教育为本”不谋而合。先生为之而不惜代价,倾尽一生心力。资料表明,先生创办、续办、扩办、参办,受到先生支持和先生任过教的各类学校,多达135所。仅在北碚,就有小学1所、中学3所、大学11所,民众学校10所,另有中国西部科学院和晓庄兵役研究所两个研究机构。他所创办的大中小学,有的至今仍在为当地和国家培养人才。创办于1928年的“北碚实用小学”即现在的“北碚朝阳小学”,1930年创办的“北碚兼善中学”即为现“重庆市兼善中学”,1946年创办的“私立相辉文法学院”后并入西南农学院(现并入西南大学)。在纪念馆所展示的先生所办的诸多学校中,有多所民众学校,我从这些民众学校的校名上猜想:这类学校可能就是现代职业学校雏形。比如:船夫学校、力夫学校、三峡工人学校、妇女职业学校等,可能是旨在针对不同行业、职业和特定群体开展职业技能教育的专门学校,不仅可启化民智、提升技能,满足地方经济发展对人力资源的需要,也可让普通民众获得一技之长而有利于民生。这同样与今天大力发展职业技术教育的理念不谋而合。当时,北碚拥有涵盖小学、中学、大学与职业教育的齐备完善的现代教育体系,是同时代国内其他同类地区无可比肩之地,先生“愿人人皆为园艺家,将世界造成花园一样”的人生教育理想在其躬身实践中照亮现实。即便放在当下,也属文教事业倡明发达的地区之一。

今人常言:钱虽不是万能的,但没钱是万万不能的。先生致力于北碚的乡村现代化建设,没钱也是难以迈步的。他为此不仅费尽心血,而且倾其所有。当先生已身为中国航运业翘楚的民生公司总经理,同时兼职于60多家公司,以其名望与地位,不论是时人还是今人都会以为他作为一个功成名显的大亨名流,一定出则宝马香车,入则高堂华宅,过着锦衣玉食的奢华生活。事实却恰恰相反,他只拿30元月薪养家糊口,未购一处房产,全家7口人挤在一间40平方米的宿舍里,家中仅有的破旧桌椅和木床都是借来的。那么,他那么丰厚的薪酬都去了哪里?他把节约下来的钱都捐给了科学、教育、文化事业。是故,先生被称为一个没有受过正规学校教育的学者,一个没有现代生活享受要求的企业家,一个没有钱的大亨。先生之学识与胸襟,可谓地负海涵;先生之品格德操,可谓渊渟岳峙。

一路看,一路想,不知不觉从纪念馆出口来到室外,竟然回到纪念馆门前的空地上。空地处于临江的岩石上,几张方桌置于浓荫下,三两人围桌品茶聊天。临江的最前端是设置多年的航标站,司上下行船的指引导航。站侧有一小平台可远眺江面。举目一望,江心有灰白色的长条状石埂自江岸横亘江心,宛一尾大鱼的脊背从江中显露,江水冲刷不息。侧首一看旁边的石碑铭文,方知此石称“碚石”,又称白鱼石,是北碚的自然地标,北碚的碚算是找到了。那“碚”字究竟是何意呢,几经在线寻,找到清代同治年间进士洪良品撰《巴船纪程》中所谓:“岩石随水曲折曰碚”,正好与眼前情状相符。而北碚的地理位置处于原巴县之北,故名北碚。这也澄清了笔者固有的“碚”字专用于北碚地名的谬识。

千百年来,嘉陵江迤逦而来,纵贯北碚,见证了北碚由聚落而场、由场而镇而区而成为直辖市重庆的两江新区的重要组成部分所历经的沧桑巨变。伫立平台,极目碚石,江流石不转,岁月已苍茫,往事仍青翠。遥想当年,在此主政的卢先生也许会在勤政劳碌之隙,踱出文昌宫大门,来此平台上小憩,俯瞰碚石横江,任江风抚慰倦怠,思索北碚的昨天、今天、明天……如果从人文的视觉来看,在北碚的近现代史上,卢先生不也是一尾巨大的碚石而横亘于北碚的记忆长河,不因岁月流逝而销蚀其伟岸,不因风雨而黯淡其光华,不因波涛淘漉而易其节。

适逢先生诞辰130周年。我本过客,逆旅北碚,拜谒先生旧迹,得识先生功绩,分享先生所植梧桐荫庇,追慕先生高风亮节而感其勋佩其德,是故谨以此文恭敬先生130周年华诞。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王俞德(四川富顺县中昊晨光化工研究院)

配图:方志四川