【历史文化】地名是文化之根‖刘德元

地名是文化之根

刘德元

巴蜀大地(四川、重庆)地大物博,从西向东地形复杂,以山地为主要特色,具有高原、山地、丘陵和平原4种地形类型:高原巍巍,山地嵯峨,丘陵迤逦,平原平畴,一切都充满诗情画意和文化意蕴。

从文化意义上讲,巴蜀大地泛指四川行政区划调整前的四川省,即今四川省和重庆直辖市,但在古代所指称的范围不尽相同。例如,西汉初设汉中、巴、蜀三郡,后来分蜀郡(益州郡)为广汉、犍为、蜀郡三郡,合称“三蜀”,东汉时曾分巴郡为巴、巴东、巴西三郡,合称“三巴”。三蜀、三巴之地几乎囊括今四川和重庆的大部分,而汉中之地或并或析,不一而定。

历史运行到了宋代,“路”成为一级行政区,四川盆地被切割为益州路、利州路、梓州路以及夔州路四个路。这也被看做是“四川”最早的地名溯源。

由此而上溯,古人用结绳、语音、肢体、图符、钟鼓、烟火、竹简、纸书等传递信息,最终以地名定山河。

巴蜀大地地大物博,地名充满诗情画意。

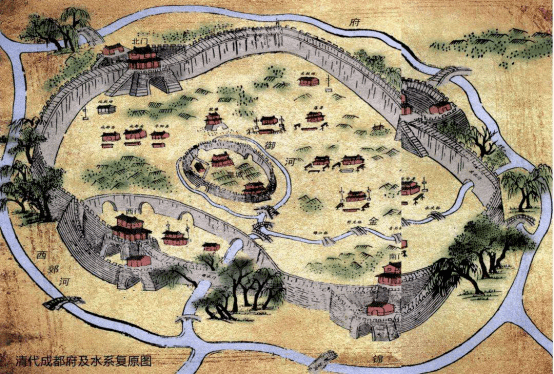

“九天开出一成都,万户千门入画图。”成都3000年城址未徙、2500年城名不改。成都作为首批国家级历史文化名城,孕育了灿烂辉煌的古蜀文明和地名文化,从古至今,成都一直是蜀文化的核心:锦江、沙河、升仙湖、散花楼、望江楼、九天楼、红庙子、铁像寺、崇德园……这些地名见证了成都悠久历史和灿烂文化,体现了成都文化个性、民俗风情和传统价值。更为有趣的是,在历史文化传承中,成都以数字命名的地名由一到十:一心桥、二仙桥、三官堂、驷马桥、五丁路、琉璃场、七家巷、八里庄、九眼桥、十里店。近代以来还有十一区、十二桥,地名如此多娇。

成都一山一水、一墙一瓦都是文化。文化是地名之根,引无数诗人竞吟咏。成都市青羊区地名让人如醉如痴。青羊区因区内著名道观“青羊宫”而得名。境内金沙遗址、文翁石室、杜甫草堂、文殊院、宽窄巷子……聚集各个历史时期的地名精华,也维系着城市的历史温度。出自宋代陆游的《梅花绝句》:“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。”放翁陆游那一年骑马经过锦官城的西面时,曾为绚丽的梅花陶醉,曾为此在那里喝酒欣赏并大醉了一场。这个地方是哪里呢?回答是:青羊宫到浣花溪。地名、距离、时空,距今八百二十年,二十多里路,梅花的香气未曾间断,令人陶醉;地名贯通古今,充满诗情画意。

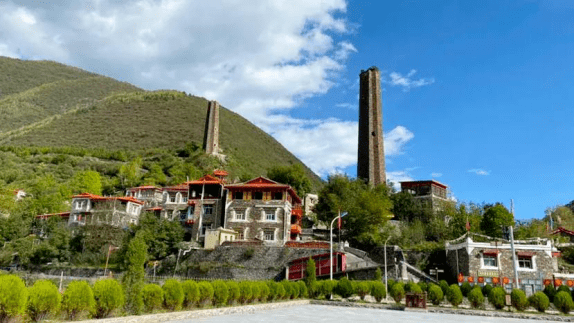

诗意的地名,也有着恒久的美丽璀璨。我读过诗人易逐非的《马尔康,温暖的火苗》(组诗)。

一

十万片雪花扫净的大地上

鹰的翅膀 将天空拉得高远

高原的孩子 始终坚信

是一些宿命里醒来的花朵

照亮了日头 并又一次

赋予它伟大使命

二

马尔康 龙尔甲 解放沟 103场

一场大雪 我们父辈们

跨了整整一生 以雪为镜

他们不知道什么尘埃落定

从肩头拂去的雪花

直接落进了骨髓

三

茶堡河 隐忍地淌过时空

流进我身体里的高山峡谷

流进华丽的暗礁或阴影

只在雁鸣洞穿心肠的日子

遗憾的是,我至今没有去过马尔康。但透过诗中蕴含的地名信息,我看到了远方的风景,让词语历尽了锤炼,最终像一个词一样抵达了阿坝这个诗意的远方;徐徐展开的景观,勾勒了阿坝的轮廓,显现了阿坝之美,令人向往。这背后,包含的是诗人对家乡地名的深厚情感。

巴山蜀水,源远流长。重庆古称巴,位于四川东部。襟带双江,控驭南北,素有天险之称的山城重庆显然是个好地方。清乾隆年间《渝州简志》曾这样评价:“全蜀四塞之险,甲于天下。故渝城能守,坐安合会……”史料表明,古巴国在溯长江向西拓展疆域过程中,经历了多次迁都,历史上素有“巴子五都”之说。有学者根据《华阳国志》等古籍的说法,判定夷城(今湖北宜昌市夷陵区)之后又建立过五个国都,分别是平都(今重庆丰都)、枳城(今重庆涪陵)、江州(今重庆)、垫江(今重庆合川南)、阆中(今四川阆中)。早在公元前11世纪的西周时期,重庆便是巴国的首府及军事、政治、经济活动中心。

三国时,重庆即成为联络四川各州县与吴楚的水陆要冲。到了唐代,重庆港已成为“万斛船”百舸争流云集的港埠。宋代,重庆先后短暂属西川路、峡西路(也叫峡路,治奉节)管辖。北宋崇宁元年(1102年),宋徽宗赵佶以“渝”有“变”之意,改渝州为恭州。南宋淳熙十六年(1189年),宋光宗赵惇先封恭王,后即帝位,自诩“双重喜庆”,升恭州为重庆府,重庆由此得名,迄今已800余年。

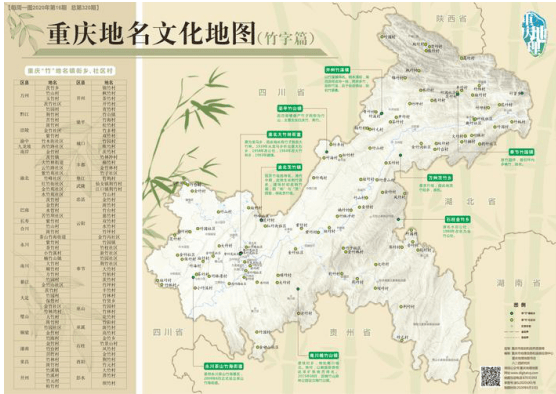

文化是地名之根,巴蜀文化一脉相承,比如上已述及,成都有数字地名,重庆也有,地名顺口溜从一到十,依次是:一号桥、一棵树、一碗水,二郎、二层岩、两路口,三角碑、三溪口、三道拐、三洞桥、三花石、三块石、三家沟,四方井、四公里、四维桥、四新路、四面山,五里店、五龙庙、五尺道、五红路、五福路,六店子、牛角沱、刘家台(牛、刘、六谐音),七星岗、七孔桥、七牌坊,八公里、八塘、八桥镇,九龙坡、九坑子、九宫庙、九尺坎、九滨路,石灰寺、石桥铺、石坪桥、石碾盘(石、十同音)。

重庆人以数字罗列几十个地名,可以说代表了以数字入名的地名文化,它表示,数字既是一种智慧,也是一种吉利,表达了一种地名赢利和自豪,与成都数字地名异曲同工。

地名是中华传统文化的鲜活传承。时间的河流带走无数悲欢离合,沉积下的伦理、规范、习俗,在记忆里物化为一个地名、一片青瓦、一棵古树、一口古井、一畈农田。如带有“溪”“坡”“川”“沱”“滩”“坝”等字的地名,也大多特指一种特殊的地理物象。宋人丁度编《集韵》中说“蜀人谓平川曰坝”,现在川渝地区就有很多被称为“坝子”的山间小盆地,以“坝”为名者则多不胜数,就巴蜀而言,最大最为驰名的就是“川西坝子”。此外,带有“川”字的地名,大多与河川关系密切,如重庆的“合川”则是多条河流交汇之处,“广川”则因城中有长河为流,故名。有“沱”之地则“水深萦回”,以“沱”为名之地也很多,如位于重庆江北区的“大佛沱”“唐家沱”,位于渝中区的“牛角沱”,位于云阳的“吉林沱”和石柱的“西界沱”等。据不完全统计,位于长江、嘉陵江重庆段之“沱”共有589处,表明重庆因水而生、因水而兴的历史存在。又如沱江,从川西北九顶山麓到泸州汇入长江,因沱江而蕴含的地名文化博大精深,一言难尽。

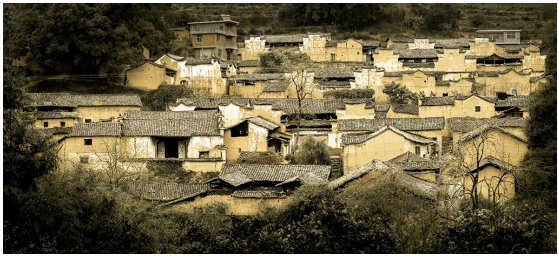

不仅如此,在川南宜宾兴文一带,古僰人留下的地名文化遗存更富文化趣味,如宜宾本土作家刘大如的《僰道遗韵》一书,就按兴文县行政区域八镇四乡有序道来:泸卫石城、僰王山、凌霄城、九丝城、印把山、挂膀岩、棺木崖、芭茅湾、手爬岩、清凉寺、传经街、鼓楼谯、常家院子、同泰殿、叶麢(líng)旧居,等等。书中,大到兴文县的历史演变,中到各乡镇的区域调整与名称变更,小到每一个地名的来龙去脉,或因史而名,或因事而名,或因人而名,或因物而名,或民间传说,或历史故事,或风俗习惯,或地方方言,或自然灵异,或后世附会,或约定成俗……阅读此书,我们既可大概了解到该地区的地理环境、风土人情和社会变迁,也可作为研究僰人历史与文化的重要参考资料,同时通过古今地名的比较和研究,还能窥探其生态环境的变迁,进而更为真实地感知振兴中的中国乡村。以地名文化为主题书写,难能可贵,值得一读。

地名是文化之根。我们接触一个地方,最先了解的就是其地名。地名不仅是对一个地方的指代和定位,更是我们了解该地的一把钥匙。虽然单个地名包含的信息量少,但是地名数量众多;虽多是片段的历史记忆,却内涵丰富。除反映地理环境的特征外,还有许多地名涉及到历史文化、历史地理、地域传统、民俗风情等信息,而且还具有强烈的时代特征和地域特色。再如我的家乡四川内江至今还保留有“一碗水”“司马门”“状元街”“打枪坝”“进士岭”“擦耳岩”等让人遐思不解的种种地名,若能一一加以考证,梳理源流,不仅能够添作地情文献的编撰、地方史志的编修和研究的基础材料,而且还可给予我们另外一个看待地方历史文化内涵及其流变的角度。

万河之水始于源,参天之木立于根。在21世纪的今天,地名犹如水之源、树之根。地名属性大到可容纳千万级以上人口的特大城市,小到容不下不足百人的小小村庄,无论人口多少,皆因地名而存在。地名,对于地方政府来说,地名信息是社会基础信息,经济社会的发展与政府对社会的管理,都需要通用、准确、方便、规范的地名信息;对于一个人来说,地名是大地上一个永久性的坐标,出门在外,无论这个人走多远,走到什么地方,无论你是说普通话还是说地方方言,心中永远驻守着对那个特定地方的深情,如果有人问你是哪里人,你肯定会回答一个地名。这种家乡情怀,既是一种地名情怀,更是一种家国情怀。地名作为一个文化符号,只要地名存在,便有薪火相传。

巴山夜雨时,花重锦官城。地名文化是巴蜀文化的重要组成。以重庆和成都这对长江上游的双子星为引擎的巴山蜀水,曾孕育出彼此相通又各自璀璨的地名文化。千百年来,二者在频繁的和与战中得以在青铜文化、族群文化、地名文化等各方面实现充分交流、互动以至部分整合,最终于战国时期在诸多层面达到融合状态,成为一脉相承的巴蜀文化,“巴蜀”称谓由此定性为:巴蜀是一个对立融合、不能孤立存在的文化概念。从远古到现在,从相遇、相知到相守,川渝两地在社会、经济、文化、生活等方面,互相交融、互相渗透、互相升华,山水和合、刚柔相济,造就绵长而久远、神秘而灿烂的巴蜀文化,并通过地名文化的串联,形成强大的内生动力和对立统一禀赋而彪炳中华文明史。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源: 四川省地方志工作办公室

文/图:刘德元(中共内江市委党史地方志研究室)