【历史文化】成都得名考‖李殿元

成都得名考

李殿元

关于“成都”得名问题,文史学者李殿元进行了较多研究,先后撰写了十多篇论述“成都”如何得名的文章,从各方面阐述了“成都”这个名称所包含的意思是“在统一全国战略中走向成功之都”。

一、 宋人关于“成都”得名的解释不可信

宋人李昉、乐史等人是对“成都”二字最早作出解释的一批学者。李昉在《太平御览》卷一百六十六《益州》说:“《史记》曰:‘周太王逾梁山,之岐山,一年成邑,二年成都,故有成都之名’。”稍晚一点的乐史在《太平寰宇记》卷七十二《益州》下也说:“周太王从梁山止岐山,一年成邑,二年成都。因名之成都’。”此说流传甚广,影响很大。

但是,这种说法是没有依据的。

《太平御览》是宋代著名的类书,由李昉、李穆、徐铉等学者奉敕编纂。该书采以群书类集之,以天、地、人、事、物为序,分成55部,可谓包罗古今万象。书中共引用古书1000多种,保存了大量宋代以前的文献资料,但其中十之七八已经亡佚,更使本书显得弥足珍贵,是中国传统文化的宝贵遗产。

《太平御览》的领衔编撰者李昉(925-996年)时为中书侍郎平章事(宰相之一),学识渊博,除参与编写《太平御览》外,还与他人合作编写了《旧五代史》《太平广记》《文苑英华》等。以他为首的14位学者在宋太宗太平兴国时期奉敕编撰的《太平御览》搜罗宏富,保存了大量的古文献资料,被后人誉为辑佚工作的宝山。但是该书的出疏也相当严重,主要体现在征引材料不够严谨,引书字句往往与原文不符。

《太平寰宇记》是北宋的地理总志,全书130余万字,是继唐代《元和郡县志》以后出现的又一部历史地理名著。就其资料的原始性和丰富性而言,在研究唐末宋初的政区沿革、经济活动、文化风俗等方面具有不可替代的作用。

《太平寰宇记》的作者乐史(930-1007年),是北宋著名的历史地理学家和文学家。他早年在南唐做过秘书郎,宋灭南唐后,入宋,任主簿、知州等地方官,并数度在史馆任职。乐史仕宦近60年,从政之余,勤于著述,前后著书20余种、690余卷,另有文集《洞仙集》100卷。《太平寰宇记》是价值最高、影响最大的一部作品。

乐史编著《太平寰宇记》的目的,是为了歌颂宋代开国皇帝“开辟”之业绩和宋朝大一统的统治。在他的《进书表》中说得很清楚。他认为,太祖、太宗“开辟之功大”,但当时“图籍之府未修,郡县之书罔备”,他“职居馆殿,志在坤舆”,有义务编一部完整的地理总志,供施政者参考。乐史学识渊博,所以他一反地理志书只叙沿革、记风物的惯例,在叙述到某一州县之沿革或古迹时,常喜摘引古人诗句。例如,在河南府沿革中叙述到董卓“尽烧洛阳宫庙”时,引曹子建诗云:“步登北邙坂,遥望洛阳山;洛阳何寂寞,宫室尽烧燔。”在叙述到马嵬坡杨贵妃自缢身死处时,抄录了唐代诗人刘禹锡经马嵬坡诗的全文:“绿野扶风道,黄尘马嵬驿,路边杨贵人,坟高三四尺……”这些诗句再现了当年的情景,读后使人如临其境,如见其情,给人留下了深刻而又难忘的印象。既为全书增添了文采,又可引起读者怀古之幽情。

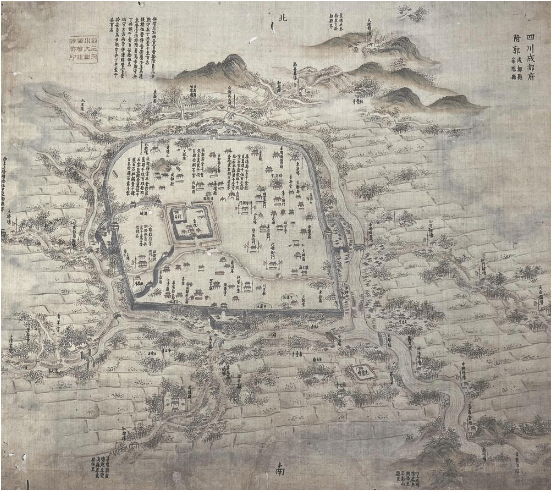

四川成都府附廓地图。选自清代《四川全图》

智者千虑,必有一失。就“成都”的得名而言,李昉、乐史等人在《太平御览》《太平寰宇记》说“成都”得名是因为周太王“一年成邑,二年成都”之故。他们因为学识渊博就太自信了,并没有去查对原文。而《史记·周本记》中说到周太王时,只有“逾梁山,止于岐下”这几个字,并无“一年成邑,二年成都”之句;在《史记·五帝本纪》中讲到舜帝时,才有“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”等语。

李昉、乐史之后200多年,宋人祝穆似乎发现了李昉、乐史等人关于“周太王”的错误,他在《方舆胜览》中,予以了纠正,其他却仍然沿袭李昉、乐史的说法,在“成都府路郡名”条中说:“盖取《史记》所谓三年成都之义。”之所以有这种坚持,无非是按封建大一统的中原观念,硬要将当时还未纳入大一统体系的西南夷套进去而已。

所以,李昉、乐史也好,祝穆也好,他们关于“成都”得名的解释是靠不住的。更何况,在西汉的司马迁撰就《史记》之前,早就有成都了啊!怎么可能根据《史记》中谈论别处的“成都”二字来解释蜀地的“成都”这座城市呢?

二、秦灭蜀以前没有成都城

考古材料证明,在秦灭蜀以前没有成都城。

金沙遗址位于成都市西郊青羊区金沙遗址路。它是中国进入21世纪即2001年的第一项重大考古发现,2006年被评为全国重点文物保护单位。

经统计,遗址所清理出的珍贵文物多达1000余件,包括:金器30余件、玉器和铜器各400余件、石器170件、象牙器40余件,出土象牙总重量近1吨。此外还有大量的陶器出土。从文物时代看,绝大部分约为商代(约公元前16世纪—前11世纪)晚期和西周(约公元前11世纪—前771年)早期,少部分为春秋时期(公元前770年—前476年)。而且,随着发掘的进展,不排除还有重大发现的可能。

蚕丛王建都瞿上

金沙遗址的发掘,对研究古蜀历史文化具有极其重要的意义。它与成都平原的史前古城址群、三星堆遗址、战国船棺墓葬共同构建了古蜀文明发展演进的四个不同阶段。已有的发现证明成都平原是长江上游文明起源的中心,是中华文明重要的有机组成部分。金沙遗址的发现,极大地拓展了古蜀文化的内涵与外延,对蜀文化起源、发展、衰亡的研究具有重大意义;特别是为破解三星堆文明突然消亡之谜找到了有力的证据。

但能不能就此认为“金沙遗址已经将成都建城历史从公元前311年提前到了公元前611年”呢?我认为,根据目前的资料,还不足以下这样的结论。

金沙遗址发掘出的大型建筑是一处由8座房址组成的大型宗庙或宫殿建筑,由门房、厢房、前庭、殿堂构成,总长90米,宽50余米,总面积约5000平方米。这是我国西南地区发现的先秦时期最大的群体建筑。其为木骨泥墙式建筑,屋顶覆以茅草。另外还发现了70余座房址,分布在10多个居住区;在房址周围,发现有水井、置生活废弃物的灰坑、烧制陶器的陶窑等。这些,足以说明它是古蜀人的一个大型聚居地,很可能就是商末至西周时期成都地区的政治、文化中心;但是,因为没有发现城墙,还不足以说明它是古蜀人的一个“城”。

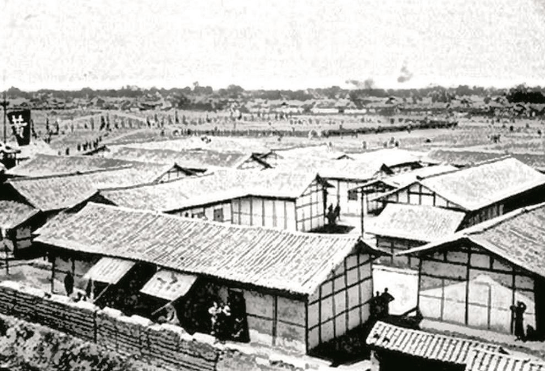

成都东较场一览。《中国中北部游记》(英)约翰·伯奇

成都有真正的“城”,按目前的资料,只能认为是秦灭古蜀后所筑之城,有夯土城墙,且在规模、布局上都照搬了中原传统。《华阳国志·蜀志》说:“(周)赧王四年,惠王二十七年,仪与若城成都,周回十二里,高七丈。郫城,周回七里,高六丈。临邛城,周回六里,高五丈。”这里的“(周)赧王四年,惠王二十七年”是公元前311年,说得上是确切的证据。即是说,公元前316年,秦军征服古蜀国;之后,为了维持自己的统治,要驻扎军队,建立管理机构,需要城垣了,所以秦统治者在公元前311年兴建了成都、郫、临邛3座城市并设立了相应的“县”。

退一万步说,就算今后在金沙遗址发掘出了更大型的建筑遗址甚至有城墙遗址证明它有“城”,也只能证明蜀人迁移到了今天“成都”的这个地区并且使之成为较大的聚集地,甚至有了“城”;但是,有什么证据证明,这个“城”就一定会被称为“成都”呢?

三、文献与考古对何时有“成都”的证明

何时有成都城和“成都”名?查阅先秦文献,发现在许多文献中都是记载有“成都”两字的。例如:

《山海经·大荒北经》:“大荒之中,有山,名曰成都,载天。”

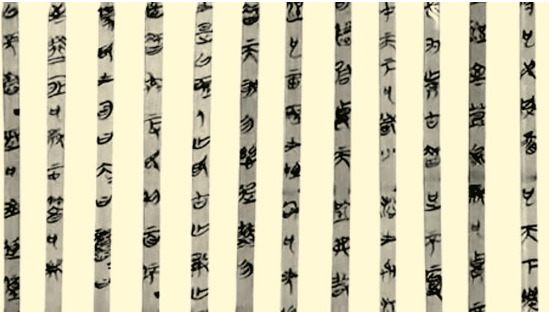

睡虎地秦墓《封诊式》竹简。

《管子·治国篇》:“舜一徙成邑,二徙成都,叁徙成国。”

《庄子·杂篇·徐无鬼》:“舜有膻行,百姓悦之,故三徙成都,至邓之虚而十有万家。”

《尸子》卷下:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国,其致四方之士。”

《吕氏春秋·慎大览·贵因》:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国,而尧授之禅位,因人之心也。”

在这些先秦文献中的“成都”两字,除了《山海经》在“夸父追日”故事中的“成都,载天”(此言是指某座山的名称是“成都”“载天”即“戴天”,意思是山顶连接着天,形容极高)以外,其余皆是说尧舜禹三帝中的舜因为迁移了一次两次三次,逐渐形成城邑、都城,乃至国家。尧之所以把帝位让给了舜,就是在他的迁移过程中看到了人心所向。

可以肯定,这些先秦文献中的“成都”两字,均与后来作为蜀郡首府的成都无关。

到了汉代,在司马迁所著的《史记·五帝本纪》中有:“舜年二十以孝闻。……一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”;《史记·河渠书》:“于蜀,蜀守冰,凿离碓,辟沫水之害。穿二江成都之中。”

汉代学术领袖扬雄在《蜀王本纪》中有:“蜀王据有巴蜀之地,本治广都樊乡,徙居成都。”

作为城市名称的“成都”在典籍中的出现,是入汉以后的事。不过,地下出土文物证明,早在战国后期,其实就出现了作为城市之名的“成都”了。

1985年,在四川雅安荥经县同心村船棺葬出土有“成都”矛,时代为战国晚期,弧形窄刃,刺身呈柳叶状,圆弧形脊,中空至尖,弓形双耳间骹面铸饰一浅浮雕虎像。其一面为虎的头顶和前躯,另一面为虎头的下颚。虎首前端的骹面阴刻铭文“成都”二字,刺身脊上另阴刻一“公”字。此矛因铸“成都”二字,故称“成都矛”。

2017年,在成都蒲江飞虎村船棺葬墓群出土“成都”矛,时代为战国晚期,弧形刃,柳叶形刺身,圆弧形脊,弓形双耳间骹面铸有纹饰,一面为虎纹,一面为手心纹。虎纹前端的刺身脊上阴刻“成都”二字,手心纹前端的刺身脊上阴刻“公”字。此件矛与荥经同心村船棺葬出土的“成都”矛形制相似,在成都属首次发现。

1987年,在广元青川县白水区出土吕不韦戈,时代为战国晚期的公元前238年,现藏青川县文物管理所。援中部有凸棱,阑侧四穿,内一穿,援、胡、内有斜刃。内部两面均有铭文,共23字。正面刻铭为“九年相邦吕不韦造蜀守金东工守文居戈三成都”,背面铸文为“蜀东工”。铭文表明这件戈为秦国中央政府监造、成都本地“东工”制造。这是迄今发现最早有明确纪年、铭刻“成都”二字的实物资料。

1975年,在湖北云梦睡虎地出土秦简所见“成都”。《睡虎地秦墓竹简·封诊式》:“……令吏徒将传及恒书一封诣令史,可受代吏徒,以县次传诣成都,成都上恒书太守处,以律食。”

考古出土的战国时期与“成都”有关的实物资料,说明至迟在战国晚期,已有了“成都”这个地区或城市称谓。

《史记》《华阳国志》对何时有成都记载得很清楚。《史记·张仪列传》说:秦惠王二十二年(即更元九年),“卒起兵伐蜀,十月,取之,遂定蜀,贬蜀王更号为侯,而使陈庄相蜀。”《华阳国志·蜀志》记载:“周慎王五年,秦大夫张仪、司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀。……冬十月,蜀平。”秦惠王二十二年、秦惠王更元九年、周慎王五年,都是公元前316年。即是说,在战国时期的公元前316年,秦军征服了古蜀国。

秦在征服古蜀后,将中原地区的统治方式推向了原蜀国辖区:首先废除王位制,实行封侯制,以稳定政局,收服民心,所以三封蜀侯,而蜀侯又三反;终罢蜀侯而置郡县,原蜀国辖区改称蜀郡,设郡守,大量移秦民入蜀。郡县制的设立,最终结束了各地割据状态,建立起正常的国家秩序。郡县制当然不能只有郡而无县,在蜀郡之下,第一批建立的就是成都、郫、临邛这3个县。按前引《华阳国志·蜀志》记载,作为都市的成都是在公元前311年正式成立的,至今已经有2332年的历史了。

睡虎地秦墓《封诊式》竹简

四、古籍中的古蜀地名均为中原文字

《蜀王本纪》《华阳国志》记载有古蜀时期的许多地名:湔山、朱提、江源、汶山、郫、玉山、广都、樊乡、成都、瞿上、华阳、褒斜、熊耳、灵关、玉垒、峨眉、江、潜、绵、洛、南中、西山,等等。这些地名是古蜀时期就有的?还是后人追记的?

从文字形态看,所有涉及古蜀事的地名,无疑是与古蜀文化无关的中原文字。有没有可能是古蜀读音的延续或者遗存呢?也不可能!因为这些地名所包含的文化内涵,清清楚楚、明明白白地属于中原文化。

史籍已载明,公元前316年,秦灭亡了古蜀,随后便是秦国在蜀地强力推行秦文化即中原文化。由于居民主体的改变,在外来先进文化因素的刺激和促进下,曾经辉煌的古蜀文化甚至可能存在的古蜀文字遂灰飞烟灭。到汉代,连古蜀时期的传统墓葬、器物器形、纹饰符号都急速减少乃至消逝。

正是因为古蜀文化的消逝而中原文化已在蜀地取得唯一独尊的地位,所以,西汉大学者扬雄才在《蜀王本纪》中下了这样的断言:“蜀之……时人民椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐。”之所以说古蜀人“椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐”,原因就是曾经发达的古蜀文化在当时已经没有人知道了啊!也正因为如此,也才有了西汉初期蜀郡守文翁,因见“蜀地辟陋有蛮夷风”,而大倡教育,遂使蜀地很快转化为“好文雅”之邦的记载。

巴蜀书社《成都得名研究》书影

《蜀王本纪》《华阳国志》都是在古蜀国灭亡300年以后完成的。那时,古蜀文化(文字)已经完全消逝,所以著作者只能用中原文字去撰写。既然是中原文字,那么在其中所涉及的包括“开明王自梦廓移,乃徙治成都”等历史,究竟是用秦汉时期的地名去追记古蜀事迹,还是古蜀时期遗留下来的地名,就成了问题。

虽然《蜀王本纪》与《华阳国志》都载有“蜀王徙治成都”之事,不论是《蜀王本纪》所说的是“蜀王五世”,还是《华阳国志》所说的是“蜀王九世”,应该说,都与成都建城无关。因为,《蜀王本纪》《华阳国志》是在古蜀王国灭亡数百年,古蜀文化已经完全消失后由后人根据传说撰写的,但传说不一定是史实;这两本书使用的是中原文字,其中涉及的数十个地名都是秦汉时期的地名,不可能只有其中的“成都”是古蜀地名;成都的金沙遗址影响很大,但它并没有发现诸如三星堆遗址那样的城墙、街道,还不足以证明这里曾经是大都城;即使“蜀王徙治成都”之事确实存在,那也不过表示蜀王曾经到过此区域而已。正因为是传说而非史实,所以才会有“蜀王五世”与“蜀王九世”之不同的说法。

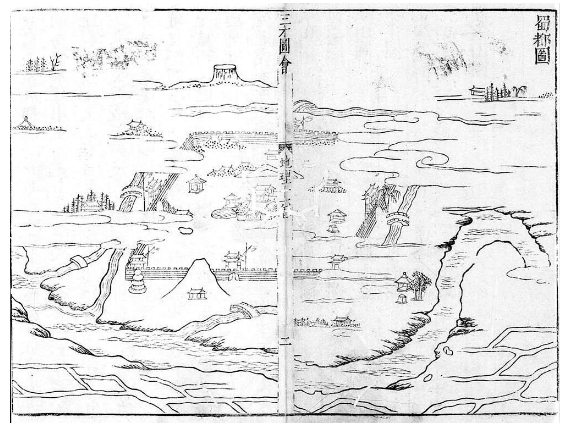

明万历年间《三才图会》所绘蜀都图

如果没有证据证明古蜀时期就有“成都”,那么,《华阳国志》中的九世开明“徙治成都”就可能是用秦汉时期的地名去追记古蜀事迹。对“开明王自梦廓移,乃徙治成都”的“成都”,应作这样的理解:九世开明王将他的统治中心区域进行迁徙,迁到了今天成都的这片区域。这种用著作者当时的语言、文字、名称,追记过往历史的表述方式是很常见的。例如,“李冰修建了都江堰”这句话在今天无疑是正常、正确的话;可是,在李冰时代却是没有“都江堰”这个称谓的。“都江堰”之名,是在《宋史·宗室(赵)不忧传》里才第一次出现。在司马迁《史记·河渠书》中,都江堰是被称作“离碓”的;在常璩的《华阳国志·蜀志》中,都江堰是被称作“湔堰”的。所以,说“李冰修建了都江堰”,是用今天大家都熟悉的名称去描述秦国时期的李冰之事啊!

之所以在战国晚期的公元前311年才有了成都,是因为“成都”的出现与得名是与秦的统一战略有关的。

五、秦的统一战略与“成都”得名

秦始皇能够最后统一中国,不是他一个人的功劳,而是“奋六世之余烈”,是在他之前6代君主,长达百余年共同努力的结果。在秦统一中国的历史进程中,从秦孝公开始,连续不断的6代君主,都能够大量选拔秦本土和关东各国的第一流人才,逐步形成系列正确的统一中国的战略方针,使秦国从小变大,由弱变强。在其中,突出的有两人:商鞅变法为秦国奠定了经济基础,司马错伐蜀则奠定了军事基础。生活在秦惠文王、秦武王和秦昭王时期的司马错,提出了“得蜀即得楚,楚亡则天下并”的军事战略思想,并具体指挥了伐蜀战役、平定蜀乱和黔中战役等一系列重大军事行动,为秦横扫列国实现统一大业作出了重要贡献。

《华阳国志·蜀志》记载:秦惠王方欲谋楚,群臣议曰:“夫蜀,西僻之国,戎狄为邻,不如伐楚。”司马错、中尉田真黄曰:“蜀有桀、纣之乱,其国富饶,得其布帛金银,足给军用。水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。”惠王曰:“善。”

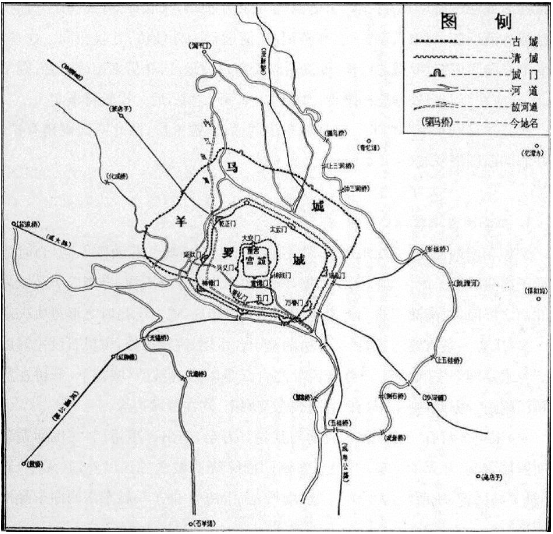

前后蜀时期成都城复原图

《战国策·秦策一·司马错与张仪争论于秦惠王前》也有类似记载:

司马错与张仪争论于秦惠王前。司马错欲伐蜀,张仪曰:“不如伐韩。”王曰:“请闻其说。”…… 司马错曰:“……夫蜀,西辟之国也,而戎狄之长,而有桀、纣之乱。以秦攻之,譬如使豺狼逐群羊也。取其地,足以广国也;得其财,足以富民缮兵。不伤众而彼以服矣。故拔一国,而天下不以为暴;利尽西海,诸侯不以为贪。是我一举而名实两附,而又有禁暴正乱之名。”

相较于“攻韩劫天子,恶名也”的东进之策,司马错认为,先南下伐蜀对于秦实现统一霸业更具有战略意义,理由是巴蜀不仅在物资上“其国富饶,得其布帛金银,足给军用”;其战略地位更是“水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,其地可得。得蜀则得楚,楚亡,则天下并矣”。何况当时蜀国与苴、巴二国失和,战端蜂起,此时南下入侵巴蜀不仅有“禁暴止乱”的道义之名,而且还可以获得“利尽西海”之实,尤其可以避免诸侯警觉。司马错的战略构想很快就得到了验证。张仪、司马错率军攻蜀成功之后,秦国不久便将巴蜀的锦绣山川打造成了后方的战略根据地,以此不断向南向东出击,逐渐侵蚀并吞楚国及诸夏之地。

秦统一巴蜀后,在蜀郡之下设立的成都、郫、临邛这三个县,从字面上看,都富含中原文化含义,且文字也是中原文字;所以,必须认定,这是占领蜀地后的秦统治者极力消除古蜀文化,强力推行中原文化的证明。

“成都”的“成”字,按现在的理解,例如《新华字典》的释义:做好了,办好了;事物生长发展到一定的形态或状况;成果,成绩;可以,能行;够,达到一定的数量;已定的,定形的;几分之一,全部是平和之词,所以有学者释“成都”其名为“成功了,成就了”也是可以理解的。

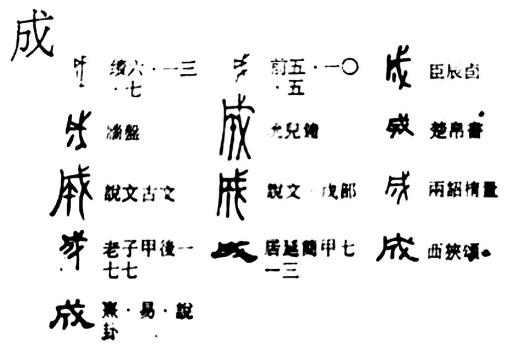

各类古字体的“成”(选自徐中舒主编《汉语大字典》)

但是,“成都”的“成”字在古代不是这样的写法,翻看《说文解字》《康熙字典》就知道,它比现在多一划,是由“丁”与“戈”所组成,所以,《辞源》释“成”字就有如下说法:“……四、和解,讲和。《诗·大雅·绵》‘虞芮质厥成。’《左传·桓六年》:‘楚武王侵随,使薳章求成焉。’五、平服、平定。《春秋·桓二年》:‘公会齐侯、陈侯、郑伯于稷,以成宋乱。’注:‘成,平也。’六、必、定。《国语·吴》:‘夫一人善射,百夫决拾,胜未可成也。’又:‘吴楚争长未成。’七、并。《礼仪·既夕礼》:‘俎二以成,南上。’引申为整……”这些释义,显示出由“丁”与“戈”所组成的“成”字的强势意蕴。兵丁、刀枪等在军事方面的意味非常明显,而平服、平定、并合等字眼说的就是秦征服古蜀的事实。

秦攻占巴蜀,是秦统一全国战略的最早实施。设立蜀郡、成都县,修建成都城,也是秦统治者所确定并实施的。那么,他们为这个新设立的县、新修建的城取名为“成都”,也就是理所当然的了。而且,“成都”这个名称所显示出来的军事意味,与秦统一全国的战略意图非常吻合,它所包含的意思就是“在统一全国战略中走向成功之都”。这应该就是“成都”之名的来源及其涵义。

从另一方面理解,“成都”两字的含义不仅显示了秦统一全国的战略意图,也体现了蜀人对祖国统一的坚决支持。

四川有自己独立发展的辉煌的文化。它在数千年的演进历程中所形成的巴蜀文化,有几个非常显著的特点,即:奉行交流与开放、重视文教与科技、坚持统一与安宁、倡行道义与责任。不容置疑,这几个特点都是非常值得肯定的。

在历史上,在为维护祖国统一的战争、反侵略战争或其他正义战争中,巴蜀人不仅冲锋在前,甘洒热血,还多次以巴蜀地作为全国的战略后方。例如,历史上著名的“牧野之战”,在《尚书》《华阳国志》等古籍里,都记载说“武王伐纣”中有“巴蜀之师”。《华阳国志》就说:“周武王伐纣,实得巴蜀之师……巴师勇锐、歌舞以凌殷人,前徒倒戈,故世称‘武王伐纣,前歌后舞’也”。巴蜀之师英勇顽强、一往无前、宁死不屈的精神,为历代史籍所载,流芳百世。秦和汉都是以巴蜀之地为后方战略基地,从巴蜀之地开始统一全国的。

尤为可贵的是,历来巴蜀地域内部的统一与安定,还多服从于全国形势的需要,多服从于全国范围内的统一和安定。每当全国呈现统一趋势时,巴蜀总是很“顺从”,服从统一大局的需要。秦攻占蜀地,仅仅一个月就取得胜利,足见抵抗不强烈。虽然后来有蜀王族、蜀大臣的反叛,但很快平息,足证作为蜀人的普通民众是支持统一的。以后三国时期的刘禅、五代十国时期的孟昶等地方政权,都是顺应统一趋势,采取不抵抗方式,使中央政权较为轻松地将巴蜀之地纳入天下统一的潮流。

由此观之,“成都”之名与蜀人始终坚持统一与安定的状况相合,确实体现了秦统一中国的战略意图以及蜀人始终支持天下统一的历史情结。“成都”是在统一全国战略中走向成功之都的——这是我的“成都”得名系列研究之最后结论。

六 、成都在秦统一后的强势崛起

因为秦对古蜀的统一,古蜀文化湮灭了,巴蜀文化出现了断裂,这是古蜀之地的不幸;但是,由于秦的统一让巴蜀地域自此纳入中原管辖,并因作为统一全国大战略的后方基地而加大了对巴蜀地域的管理和建设,从而让此地在经济、文化诸方面进入了一个迅速发展的时期,这又是古蜀之地的大幸。

秦在此置蜀郡、巴郡,并因军事的需要而修建都江堰。《史记·河渠书》说:“此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。”历史的发展经常出现意想不到的结果:本不主要是为农业灌溉而修建的都江堰,却在“有余”即它的次要目标上发挥了巨大的作用,以成都为中心的成都平原经济大发展。

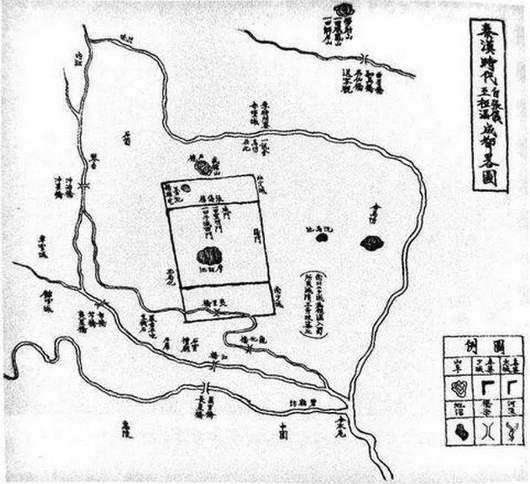

秦汉时代成都略图

刘邦继秦始皇之后,重新建立了大一统的汉帝国;而刘邦的成功,正是依靠蜀地丰富的物质和人力。所以,西汉开国后,蜀地受到重视,经济、文化、教育都有大的发展。

在汉代,蜀地在经济上取代关中成为天府之国。据《汉书·食货志下》:“遂于长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师。” 即是说,成都已经是当时全国的“五都”之一。

经济的繁华必然带来文化的繁华。汉景帝时,蜀郡太守文翁创建了中国的第一所地方官办学校——“石室”,创立不久,即以学风卓荦、人才辈出而创造了文章大雅,不亚中原的奇迹。史书说:“蜀地学于京师者比齐鲁焉”“蜀学比于齐鲁”。“原是‘蛮夷之邦’的四川,在文化学术上竟可以 同孔子、孟子的家乡,历来文化最发达的齐鲁地区相媲美,这真是一个了不起的成就!”汉武帝对文翁设学之举甚为赞许,于是下诏令天下郡国皆立学校官。

汉代文学承楚辞余绪,盛行辞赋,最有代表性的是“汉赋四家”。在“汉赋四家”中竟有3家出自蜀地,即司马相如、扬雄、王褒。首创断代史、撰写《汉书》的班固称赞他们“文章冠天下”。

在班固所撰的《汉书》中,司马相如是卷五十七、扬雄是卷八十七,这两卷,是分了卷上卷下的,足见篇幅之大,所载事迹之多。在《汉书》对人物事迹的记载中“享受”了此“待遇”的,唯有开国君主刘邦与司马相如、扬雄这3人,除此之外,再无他人,其他汉代的重要人物,包括吕后、武帝、张良、萧何、董仲舒等,均没有获得这种待遇。

司马相如绝对是汉代最伟大的文人学者。他学问渊博,特善辞赋,其代表作品为《子虚赋》。作品词藻富丽,结构宏大,使他成为汉赋的代表作家,后人称之为“赋圣”“辞宗”。2000多年来,司马相如在中国文学史上一直享有很高的声望,产生了深远的影响。

扬雄是当时著名的文学家、哲学家、语言学家,他仿《论语》作《法言》,仿《易经》作《太玄》,又作《方言》叙述西汉时代各地方言,无论是学识、学力和研究兴趣,都堪称西汉末至东汉初那个时期学术界的著名领军人物。

西汉的严遵即严君平,《华阳国志》说他“专精《大易》,眈于老庄”。代表作是《老子指归》,此书将人的命运分为三类:一是先天带来的“天命”,由不得自己;二是因外界环境的“造命”,有时通过自身努力能够改变环境;三是因自己行为而取舍的“随命”,去就、吉凶皆由本人。这些思想与《易》所说的“君子自强不息,朝乾夕惕”是完全一致的。《老子指归》是汉代道家学说中最重要的著作,时人称之为“道书之宗”。

汉代崇尚儒学,要通儒家古代经典,就要懂语言文字之学;文学家们写辞赋,需要积累大量词汇,也要研究语言文字学。所以,中国第一本汇总、解释先秦古籍中古词古义的《尔雅》备受推崇,成为儒生们读经、通经的重要工具书。而为《尔雅》作注的就是姓“郭”的“犍为舍人”,他是犍为郡管教育的“文学”吏。

巴蜀文化在汉代的强势崛起,使汉代的四川在文化方面迅速发展到一个高峰,赶上了先进地区,成为全国文化最发达的地区之一。正是因为有这样雄厚的经济文化之铺垫,后来的“天府之国”“扬一益二”及抗战大后方,都是因为成都在统一全国战略中最先进入大一统,它彰显了国家统一的成功之都!

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载。

来源:《成都日报》(2023年2月14日第8版、2023年2月21日第12版、2023年3月7日第8版)

作者:李殿元

用户登录

还没有账号?

立即注册