【文史英华】从志书中谈“东普西眉”的比较研究‖汪毅

从志书中谈“东普西眉”的比较研究

汪 毅

摘 要:“东普西眉”特指宋代四川的普州与眉州,即今资阳市相当部分地区和眉山市。在历史上,东普西眉既是地理概念,又是人文概念。从志书中,对其比较研究,旨在为宋代四川区域史提供一个“新视点”,进而为今天的“成德眉资”(成都、德阳、眉山、资阳)“一干多支”发展的重要举措服务。本文重点讨论的,即通过志书对宋代眉州为代表的眉山县(今东坡区)与宋代普州为代表的安岳县进行比较研究。

关键词:东普西眉 眉山县(今东坡区) 安岳县 比较研究

东普(安岳)西眉(眉山)进士

中国科举制度始于隋,终于清,时间长达1300余年。对于政体、教育、文化、思想、科技、军事(明代设武进士)等诸形态,进士在历史长河中具有举足轻重的地位。据百度百科定义,在古代科举制度中,进士为通过最后一级中央政府朝廷考试者(亦称殿试)。其学历相当于今天的博士研究生学位,为高等教育学历教育中最高的教育等级。进士是文化精英代表,其功绩在志书中往往大书特写,有的甚至知名千秋万代,如苏轼等。在科举时代,朝廷开科取士,进士成为古代官员选拔和授予官职的明确标准,故金榜题名、顶戴登科、雁塔留迹成为古代学子“春风得意马蹄疾,一夜看尽长安花”的渴望。进士多寡,代表了一邑学风和文化地位及历史影响。

据眉山建置沿革考,宋代眉州辖眉山、彭山、丹棱、青神4县;据安岳县建置沿革考,宋代普州辖安岳(普康县曾撤销并安岳)、乐至(普慈县曾撤销并乐至)、安居(崇龛县撤销并入安居。明代安居县撤销,大部分并入遂宁,崇龛属地并入安岳)等县。

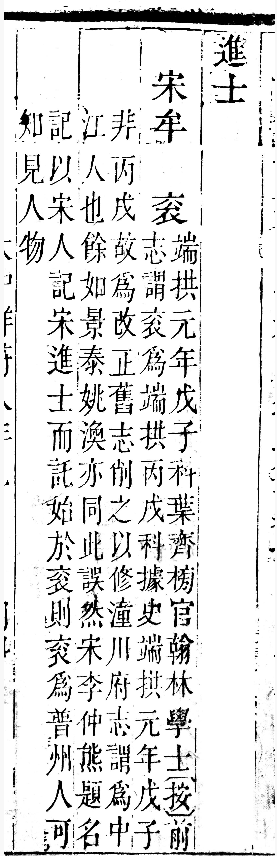

左图:《眉山市人物志》眉山市人民政府主办,眉山市地方志办公室编纂,方志出版社,2013年。右图:清道光《安岳县志》

两宋时期,眉州、普州两地科第极盛、人才继踵,文科进士数量登峰造极,颇具代表性。时眉州所辖眉山县(今东坡区)所出进士,据《眉山市人物志》①记载为909名,其中北宋327名、南宋582名。时普州所辖安岳县所出进士,据清道光《安岳县志·选举志·重修雁塔记》记载为346名。两邑进士总人数达1255名,占巴蜀地区(含今重庆)进士三分之一,构成了巴蜀地区进士的璀璨风景线。特别是以苏轼为代表的进士,释放了中国进士文化的内核,辐射出强大的文化能量。

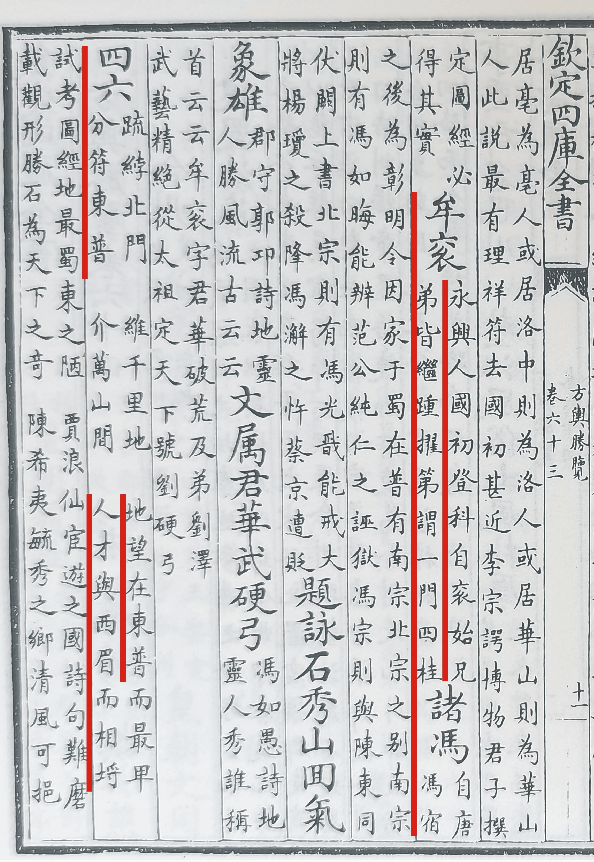

东普与“东普西眉”次序

宋代“东普”是普州(今安岳)的又名,史籍和志书中有若干记载。如清康熙《安岳县志·卷首·沿革》中,谓“东普”为“郡名”;清道光《安岳县志·重修庙学记》(卷3)和《寺观·敕赐兴修天庆观记》(卷7),分别有“东普胜概,为西蜀首,英杰代出,以文章政事名天下”“普为蜀东望郡”记载;宋王象之编纂的《舆地纪胜》(卷158)称普州又名“普慈、东普、普安、安岳”;《钦定四库全书》收录的《方舆胜览》(卷63)中,有“郡名东普”“分符东普”“地望在东普”记载;宋代诗人费德厚在诗赞流寓安岳的学人多岳时,有“东普声名日愈浓”句,等等。

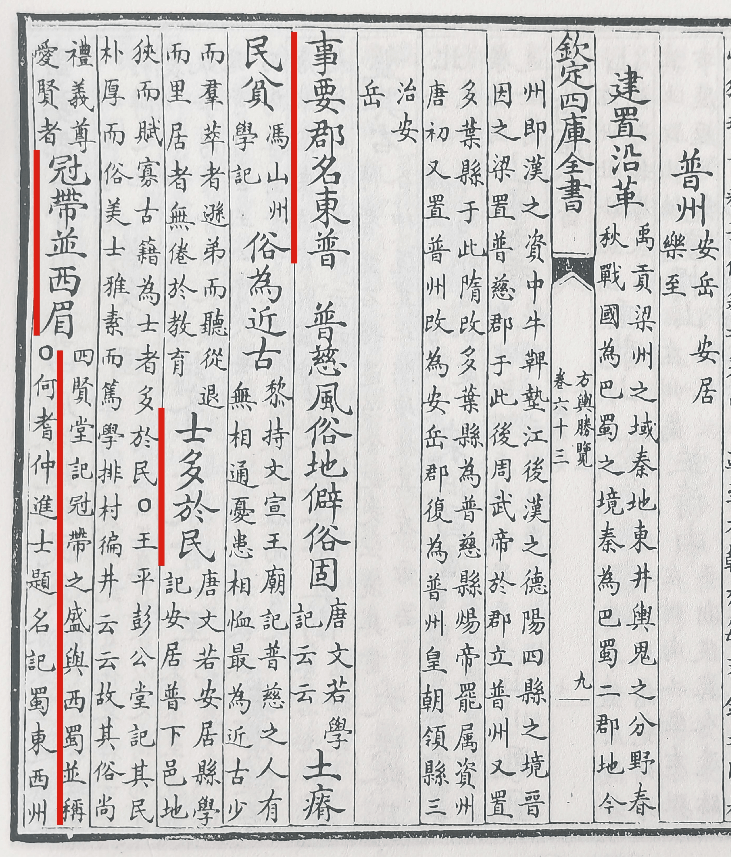

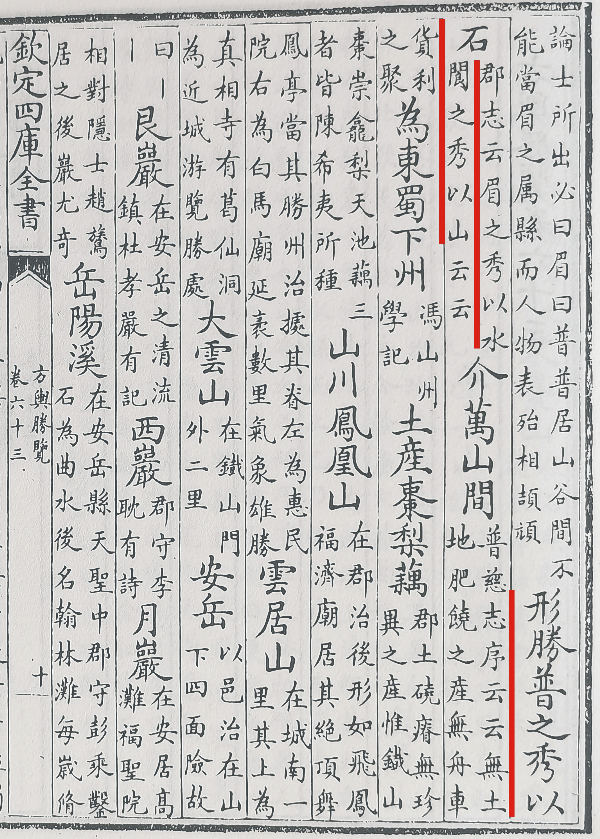

《钦定四库全书》录《方舆胜览》(卷63):“事要郡名东普;士多于民;冠带西眉;《四贤堂记》“冠带之盛与西蜀并称"

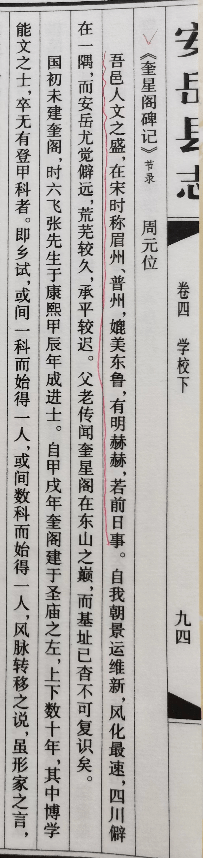

“东普西眉”次序,先东后西,是按地域方位“东西”排列的。倘若按进士数量和文化影响排序,理所当然是“西眉东普”,即西眉(眉州)冠前,东普(普州)于后。然而,两邑比肩而立,具有同样的文化地位和影响。对此,南宋时期曾任安岳教授学官的何耆仲(曾任职眉州)在《进士题名记》中说:“蜀东西州,论士所出,必曰眉、曰普。普……而人物表,殆相颉颃”,即认为评论士的出生地,必然涉及眉州和普州,两邑所出人物,大概不分上下。宋人刘渭亦称“论学徒之盛,以西眉东普为称首”,即认为做官和读书人之多,尤其以眉山和安岳为代表。清道光《安岳县志·选举·宋进士雁塔题名记》也有“其(普州)并于西眉者以是而题名”的记载。清道光《安岳县志·学校(下)·魁星阁碑记》(卷4)亦有“吾邑人文之盛,在宋时称眉州、普州,媲美东鲁”的记载,即安岳(从普州角度)人文之蔚然大观,在宋代时与眉山(从眉州角度)相提并论,甚至可与出了孔孟圣人的春秋鲁国(今山东曲阜地区)媲美。这些记载,充分证明眉山、安岳两邑在宋代时的关联及其地位和影响,说明蜀地与春秋鲁国的某种联系,同时也为研究眉山古代人文提供了对应的历史文化信息。

至于“东普西眉”的历史意义,则为今天我们对四川区域宋代史研究提供了一个崭新视角,应予以关注,拓展研究格局。

清道光《安岳县志·学校(下)·魁星阁碑记》(卷4):吾邑人文之盛,在宋时称眉州、普州,媲美东鲁

东普与西眉划分

在蜀地的版图上,以剑南为点划分,普州地理位置当在蜀之东,眉州在蜀之西,故《四贤堂记》中便有了“剑南之东,有州名普,冠带之盛,与西眉并称”的记载,从而使“东普西眉”称谓约定俗成,乃至传之于今。此外,《钦定四库全书》收录的《方舆览胜·四六》(卷63)有“人才与西眉而相埒”的记载,清康熙《安岳县志·卷首·凡例》有东普“冠带中之士,可并西眉”的转述,清康熙《安岳县志·艺文·宋进士雁塔题名记》(卷2)称“普为东蜀伟郡”,清道光《安岳县志·序》中有“冠带之士,并称眉州,高风邈矣”的表述。这些文献记载,表达了“东普西眉”概念,记录了两邑的人文格局。由此而言,“东普西眉”与其说是地理概念的比较,不如说是文化概念的比较,特别是文化人物近乎等量齐观的比较。

在历史上,眉山人文荟萃,尤其是宋代,有“千载诗书城”声誉,影响广博,此不赘言。以下仅对安岳历史人文作相应介绍,因为它属于“东普西眉”构成的范畴。

《钦定四库全书》录《方舆胜览》(卷63):四六分符东普;地望在东普;人才与西眉相埒

宋代,安岳为“左蜀上州”,出现了“人文兴盛”的井喷状态。清康熙、乾隆、道光《安岳县志》中,有“士多民少,联翩科甲,史不绝书”“科甲之盛,甲于蜀中”“宋人才之盛,为西川首称”“人文赫奕,宋代著称”“或父子并美、伯仲相妍、祖孙辉映史册者,若鳞贝”“士常比旁郡多”“人材继踵”等记载。究其原因,在于安岳古代读书之风浓厚。清道光《安岳县志·风俗》(卷2)有“士喜读书论道,历稽前代科第簪缨之盛,甲于三川”的记载,《安岳县志·学校(上)》(卷3)有“其时文学之盛,媲于东鲁”的记载,可见书香安岳、文脉普州之一斑。

普州(安岳)进士

安岳隋、唐时期的进士,现无从稽考,盖因安岳宋《普慈志》和明万历《安岳县志》“毁于明季兵燹,无所稽核”。至于安岳宋代进士,清康熙、乾隆、道光《安岳县志·进士》中则有明确记载。安岳的第一位进士,为宋端拱丙戌(当作“戊子”,即988年)科程宿榜的牟衮,排名此榜第七位,算得上拔得头筹即在十名之内。

牟衮:安岳历史上第一位进士,即宋端拱元年戊子科进士。自始,兄弟皆继踵擢第,谓一门四桂(载清道光《安岳县志·进士》

牟衮官至翰林学士,对于安岳无疑具有进士领头羊意义。继之后,除其兄弟继踵擢第,谓“一门四桂”之外,安岳人文呈现出井喷之势,形成了“父子进士,兄弟同科,指不胜屈”“联翩科甲,史不绝书”“进士雁塔与书楼鼎峙”等格局。对此景象,清道光《安岳县志·雁塔记》(卷7)有记载,称安岳旧有雁塔两座,建于宋嘉定年间。塔其一“题名满焉,其一则(缺字)也”,传递了“并于西眉者以是而题名”的信息。这些进士,除功名留迹雁塔,还“勒片石于讲堂之两楹”,可谓盛极一时。据清乾隆《安岳县志·名宦志》(卷5)和道光《安岳县志·人物志》(卷10)记载,进士传入《宋史》者本籍有景泰、景思忠、姚涣、赵开、冯澥、刘仪凤、杜孟等,外籍有康延泽、宋太初、彭乘、文同、唐文若等。

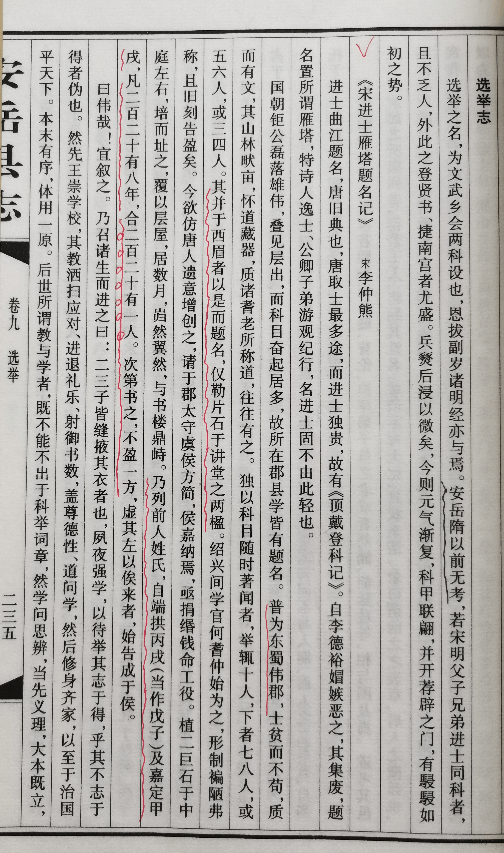

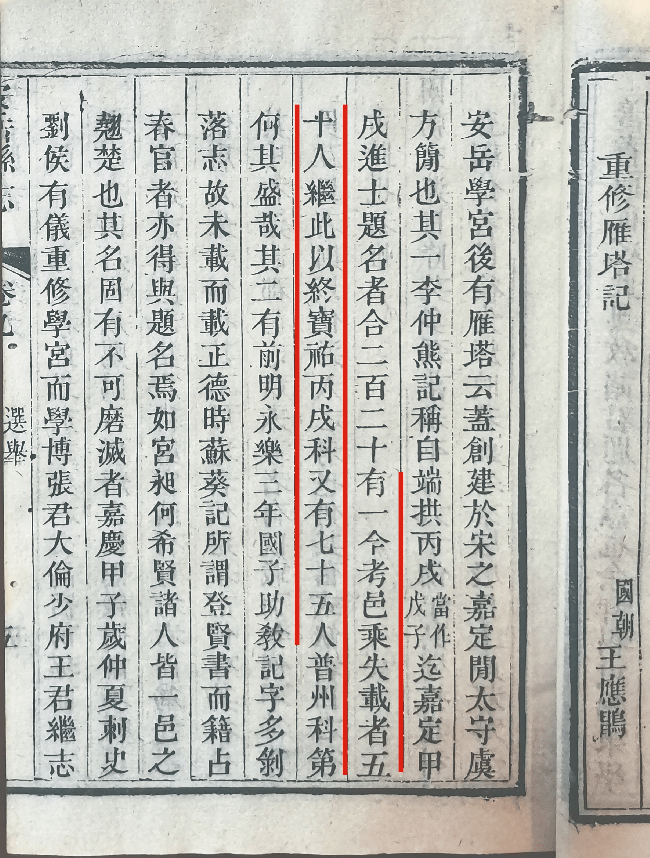

在我国历代纪元表中,宋朝(960—1279)历时319年,分北宋(960—1127)和南宋(1127—1279)两个阶段。查典籍,有关宋代安岳进士的统计数据莫衷一是,存在较大差距,多有困扰。其中,《宋登科记考》②统计为256名。据笔者计数,清康熙《安岳县志·进士》(卷2)辑录数为299名(包括旧志遗漏36名、省志记录31名),清乾隆《安岳县志·进士》(卷5)辑录数为253名,清道光《安岳县志·选举志·重修雁塔记》(卷9)辑录数为346名。对此,笔者以为,有两篇文章值得特别关注,一篇是宋人李仲熊撰写的《宋进士雁塔题名记》,一篇是清人王应(左“昌”右“鸟”,音chāng)撰写的《重修雁塔记》。这两篇文章,均载清道光《安岳县志·选举志》(卷9)。

清道光《安岳县志·选举·宋进士雁塔题名记》(卷9):“乃列前人姓氏,自端拱丙戌(当作戊子)及(至)嘉定甲戌,凡二百二十有八年,合二百二十有一人 ”

如果说李仲熊《宋进士雁塔题名记》“乃列前人姓氏”,仅对自端拱丙戌(当作戊子)至嘉定甲戌年间“凡二百二十有八年”的进士“合二百二十有一人”作了记录,那么王应(左“昌”右“鸟”,音chāng)《重修雁塔记》则是全面完整的记录,具有考证性质和科学性。一方面,他肯定了宋人李仲熊《宋进士雁塔题名记》对自端拱丙戌(当作戊子)及(至)嘉定甲戌228年间进士“合二百二十有一”的记录;另一方面,他考证了失载的50名进士;再一方面,他续记了嘉定甲戌之后至宝祐丙戌科的75名进士(据清乾隆《安岳县志·选举表》记载,宝祐丙戌科至祥兴即宋代结束的这20余年,安岳再无进士),三项之和为346名。由此定论,宋代安岳进士为346名。

清道光《安岳县志·选举·重修雁塔记》(卷9):“(宋)端拱丙戌(当作戊子)迄嘉定甲戌,进士题名者合二百二十有一。今考,邑乘失载者五十人。继此,以终宝祐丙戌科又有七十五人”

安岳进士排名

据《宋登科记考》中的巴蜀(含今重庆)地区进士排行榜记载,安岳在宋代的进士为256名,位居第四(据清道光《安岳县志·选举志·重修雁塔记》统计数为346名),仅次于眉山县(今东坡区)的814名、遂宁县(今船山区)的486名、成都县(今成都市区)的374名。

至于排名第九位者,为荣县111名,与第四名的安岳差距悬殊。排名十位以下县的进士,则不满100名。仅有1名进士的为犍为、大竹、忠县、峨眉山市等10个县(市)。此足以证明,在宋代时,安岳文脉气根之发达。顺理成章,“东普西眉”呼之而出,呈现出“人才之盛,为西川首称”“冠带之士,可并西眉”“人才与西眉而相埒”“科名之盛,并美西眉”“眉州、普州媲于东鲁”等一派云蒸霞蔚景象。这一方面,把以文名世的安岳与出了“三苏”(苏洵、苏轼、苏辙)的眉山相提并论;另一方面,把安岳和眉山与代表儒家文化源头的山东曲阜媲美。

东普西眉代表人物

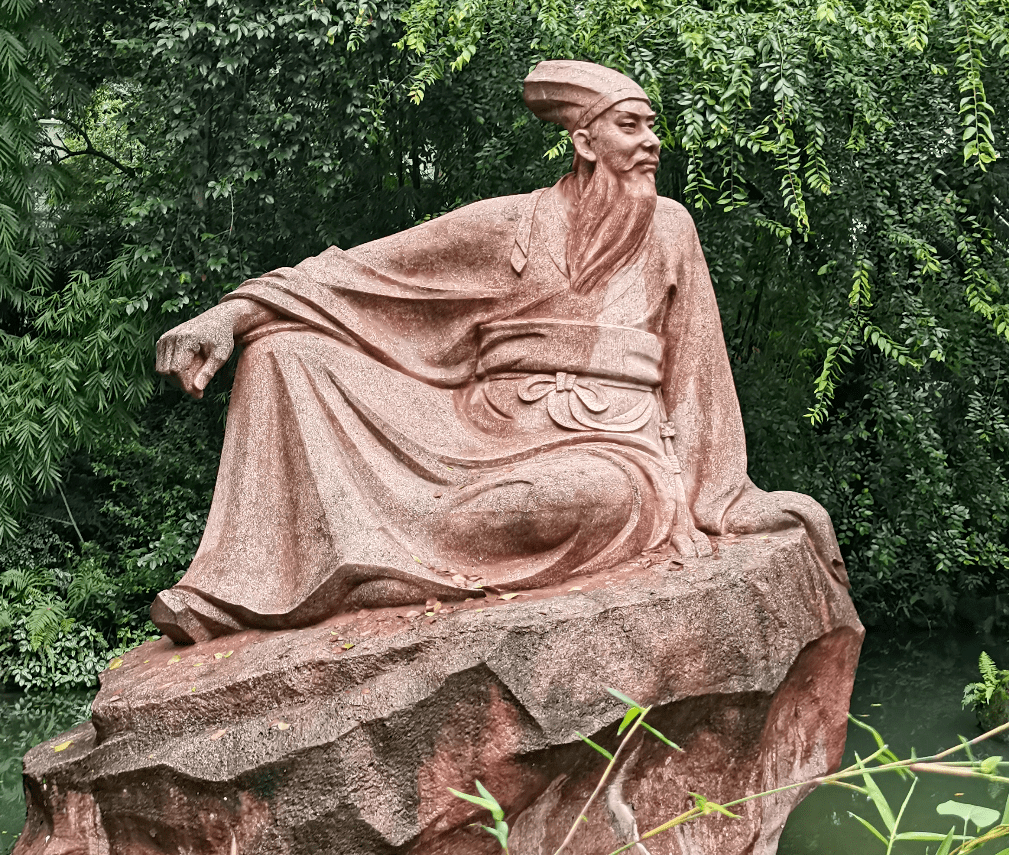

这里的东普西眉代表人物,主要是指眉州所辖眉山县与普州所辖安岳县的旗帜性人物。就眉山而言,苏轼(1037—1101)当之无愧,其评介车装斗载,此文不作具体阐述。

眉山三苏祠中的苏轼像

至于安岳,则首推陈抟(871—989)③。陈抟的有限生命为118岁,苏轼的有限生命为64岁。陈抟比苏轼寿长54岁,其有限生命延伸了他的思想和文化生命,具有特殊的生命意义和价值。在“东普西眉”研究中,陈抟与苏轼各具千秋,可比肩而立,因为他们同属于“上与日月争光,下与河岳并永”范畴。有关陈抟的解读如下。

安岳陈抟墓陈抟刻像

陈抟,字图南,号扶摇子,“举进士不第”,因有“经世之才”和“负经论之才”,周世宗赐号“白云先生”,宋太宗赐号“希夷先生”。其传入《宋史》,为宋代“国字号”人物。他寿长118岁,丰富了其学术体系,延伸了他的文化生命。陈抟墓在安岳云居山,墓中石壁刻其像,两侧有“先生不必仍长睡,于今天下已太平”对联。距墓约20米处,有“图南仙迹”“希夷炼丹处”等刻石。

安岳县云居山陈抟墓。墓侧两联为:先生不必仍长睡,于今天下永太平

陈抟除传入《宋史》,《图经》(李宗谔著)、《唐才子传》《续通鉴长编》《资治通鉴》《资治通鉴纲目》《东都事略》《舆地纪胜》《老学庵笔记》《太华希夷志》《麻衣道者正易心法·注》《杨升庵全集》《五朝名臣言行录》《钦定四库全书》《九域图》《四川通志》《普慈志》《全蜀艺文志》《潼川府志》《峨眉山志》及清康熙、乾隆、道光《安岳县志》等文献多有记载。至于《渑水燕谈》《东轩笔录》《五朝名臣言行录》等之类群书,诚如蒙文通《陈图南学谱》中所言:“何可胜记”。

综观陈抟,他集儒释道三教学说于一体,构成了一个庞杂且闪烁着哲人光辉的体系。他堪称多宝道人,在理学、哲学、地理学、佛学、相学、气功养身学、书法、文史、诗歌等领域颇有建树,具有崇高的历史地位。特别是易学,融会贯通道儒佛三家学说,形成中国古代完整哲学体系,有“儒师道祖”“中国太极文化创始人”等誉,影响了宋、元、明、清历朝历代。

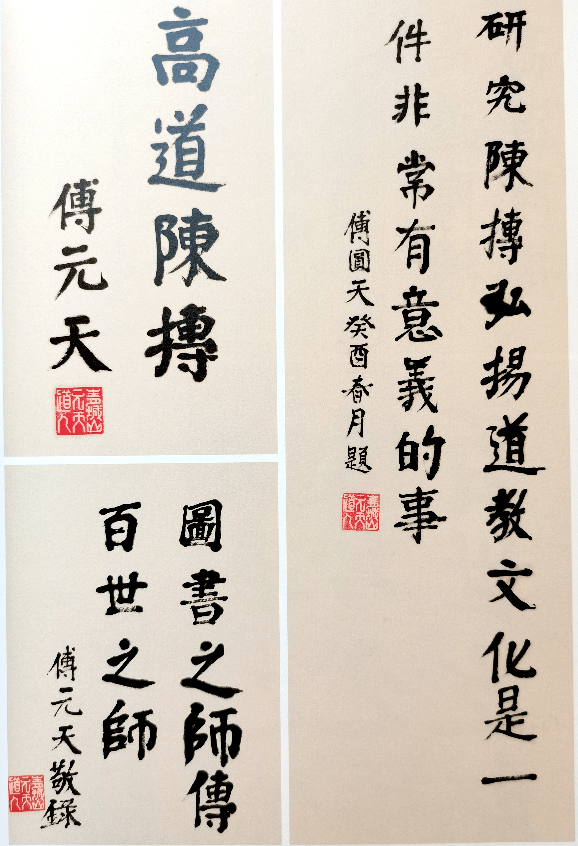

易学方面,陈抟著有《易龙图序》《太极阴阳说》《麻衣道者正易心法·注》《火珠林·注》,创绘有《太极图》《先天方圆图》等,影响了宋代“五子”周敦颐、程颢、程颐、张载、邵雍及至后来的朱熹等哲人,构成了“陈抟学派”,具有“学谱”意义,后世对他有极高评价。元廷史官雍虞集在《题陈希夷先生画像赞》中,称陈抟“图书之传,百世之师”;清代学者周国颐在清道光《安岳县志·序》中,称陈抟“渊源理学,独辟宋时”;当代著名学者蒙文通视陈抟为“真人中之龙”,并在《古文甄微》中称他“两宋之道德文章,已系于一身”;中国道教协会会长傅圆天题词“研究陈抟,弘扬道教文化是一件非常有意义的事”;当代著名道学研究者李远国认为,陈抟拥有“宋代易学系统开山者”的地位,系一个时代的先驱者,等等。

中国道教协会会长傅圆天大师题陈抟(一组)。原件由汪毅捐赠,安岳县图书馆收藏

地理学方面,陈抟著有《金锁秘诀》,后世有学者称他为“地理大家”。

佛学方面,陈抟著有《观空篇》,其“五空”中的顽空、性空、法空、真空、不空,充满了佛道思想。

相学方面,陈抟著有《龟鉴》《心相篇》,把中国古代相学引向唯物论范畴。

气功养身(内丹)学方面,陈抟著有《二十四气坐功》《睡答》《睡功图》《胎息诀》《指玄篇》《阴真君还丹歌·注》,具有创意和独到见解,对揭示人体生命科学不乏意义。陈抟的养生功法和内丹理论,曾为宋、元两代内丹派的形成奠定了理论基础,产生了重大影响。至于他自身的功法,亦颇为高超,《宋史·陈抟传》言其享年118岁羽化之后,竟然有“经七月,肢体犹温。有五色云蔽洞口,弥月不散”的奇迹。

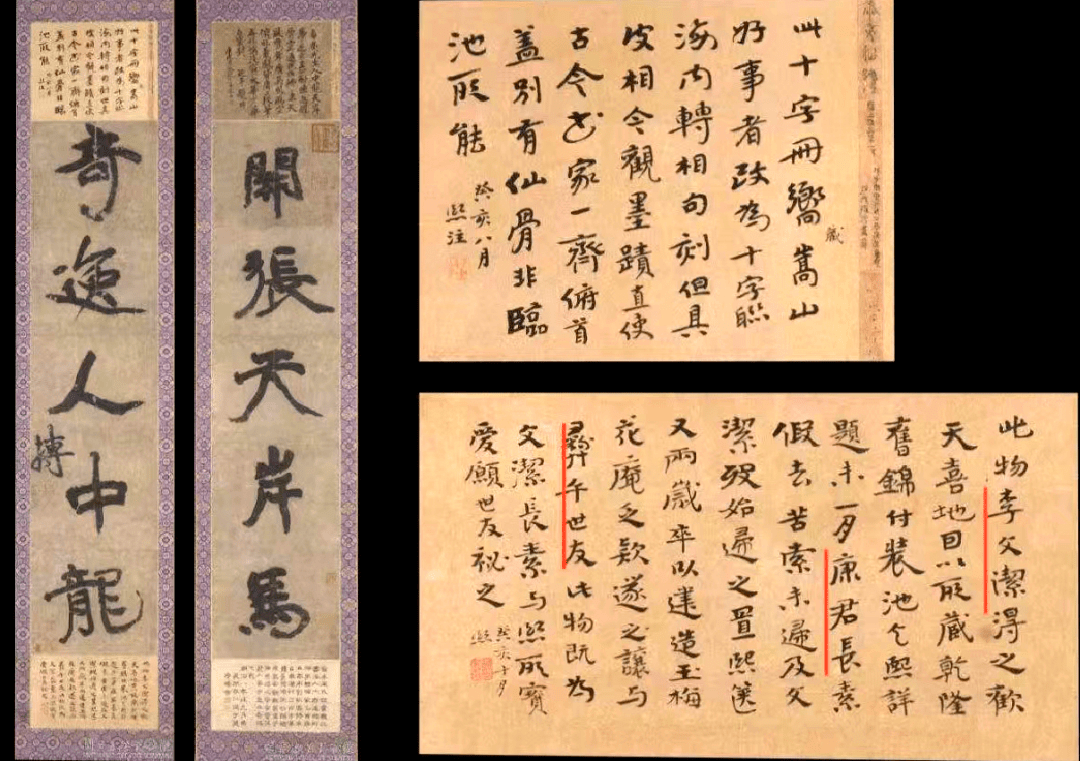

书法方面,陈抟书法自成一家,后世有很高评价。北宋书法家石延年称道陈抟书法鸾舞凤翔,可以不屑一顾王献之、王羲之父子,即“俯视羲献皆庸工”。民国大书法家、张大千老师曾熙对陈抟书法也十分高看,竟有“直使古今书家一起俯首。盖别有仙骨,非临池所能”赞评。

陈抟书法(左)“开张天岸马,奇逸人中龙”。右为曾熙(民国大书法家、张大千老师)评陈抟书法:“直使古今书家一起俯首。盖别有仙骨,非临池所能”

文学方面,陈抟有《三峰寓言》《高阳集》《木岩集》著述,另有《钓谭集》诗600余首和《诗评》一种,可见其文学创作能力和对诗歌的赏评能力。其诗多绝句,或寄情山水,或意气旷达,或愤恶权贵,辑存于《宋诗纪事》《宋艺圃集》《诗林广集》《翰府名谈》《老学庵笔记》《诗人玉屑》等文献古籍。清乾隆《安岳县志·仙释志》(卷6)和清道光《安岳县志·理学志》(卷11),不仅开篇介绍陈抟并辑录其著述《易龙图序》,而且清道光《安岳县志·外纪》(卷16)还辑录了陈抟诗以及《齐东野语》《五代史补》《翰府名谈》《闻见前录》《唐宋遗史》等评介其诗的诸文献。

囿于种种原因,人们往往把陈抟仅仅视为道教人物“老祖”或老庄之后的道教至尊。这虽然不乏影响,但往往忽略了他在思想、哲学、地理学、养生、文学、艺术等方面的杰出贡献,即“奇逸人中龙”的综合表达。为进一步推动对陈抟的研究,笔者曾主编《高道陈抟》一书,请中国道教协会会长傅圆天大师题署。1993年,该书由四川大学出版社出版。

《高道陈抟》汪毅、周维祥主编,四川大学出版社,1993年3月

尽管如此,今天我们对陈抟的研究、认知、关注和重视程度,还远远不够。陈抟的确是一位杰出人物,也是“东普西眉”中“东普”的灵魂人物。1992年,中央电视台“中国历史文化名人”栏目摄制组在安岳拍摄陈抟遗迹时,该片导演告诉笔者,“入此栏目对象,四川仅有李白和陈抟。”而这两位人物,一个是诗仙,代表唐文化高度;一个是哲人“奇异人中龙”,影响了后来“朱程理学”,在某个领域和一定意义上,代表着宋文化高度。

东普西眉山水

“东普西眉”的联系,除在文化方面,还在于自然山水的相似性。宋《方舆胜览》(卷63)在介绍普州形胜时,说到郡志即《普慈志》有对“眉之秀以水,阆之秀以山”的记述;清康熙《安岳县志·形胜》(卷1)在转录宋本《普慈志》时,写到安岳的山与眉山(今东坡区)的水并称,即“(安岳)县境介万山间,今治实居普州地。地之下多石,磅礴敦厚,连结为一,与眉水、阆山并称。”此为宋人所考并记录,可谓信使。

《钦定四库全书》录《方舆胜览》(卷63)形胜:普之秀以石,郡志云“眉之秀以水,阆之秀以石”

自古以来,山因水而巍峨,水因山而秀美。佳山秀水好风光,由此有了诗和远方,更有了文旅走亲和“一体化发展”的势在必行。

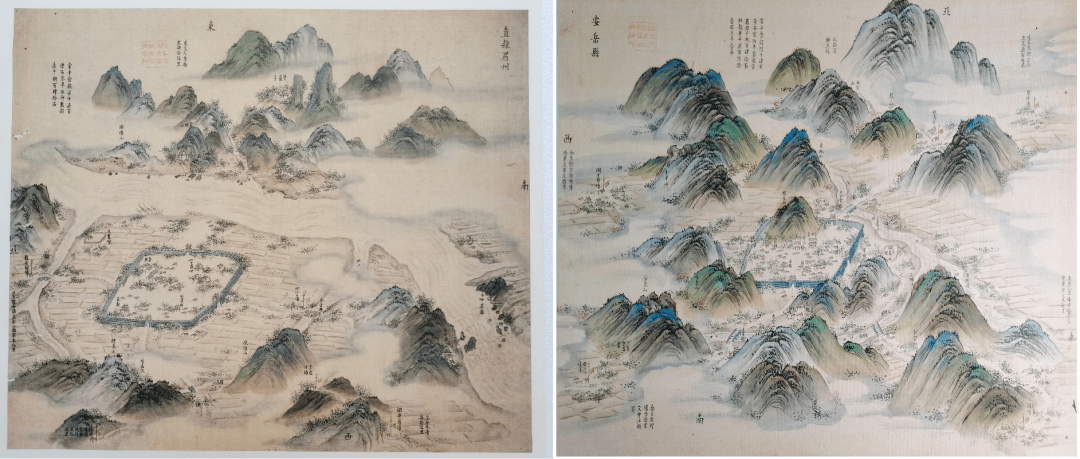

左图:《直隶眉州舆图》清乾隆初年手绘,为眉山历史上第一张彩色舆图。右图:《安岳舆图》清乾隆初年手绘,为安岳历史上第一张彩色舆图

结 语

在宋代四川历史上,东普西眉留下了卓荦一笔,特别是安岳县和眉山县(今东坡区)曾产生了重大文化影响。如今“眉资”一体化发展,具有历史上“同城化”趋同性意义与今天的协同发力以及深化改革创新意义和价值。

2020年7月,四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅发出《关于推动成德眉资同城化发展的指导意见》。此指导意见是贯彻落实成渝地区双城经济圈建设国家重大区域发展战略和中共四川省委关于“一干多支”发展战略的重要举措。据此契机,在指导意见框架基础上,深入实施中共四川省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署,进一步深化“东眉西眉”(今安岳县与东坡区)历史文化内涵,特别是在“进士文化赋能”和历史文化名人战略方面,从而,为四川宋史研究提供新视角并填补研究空白,以优化成德眉资同城化进一步发展。

左图:2020年7月,四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅《关于推动成德眉资同城化发展的指导意见》。右图:成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设(图片源自网络)

(本文图片除署名者外,其余均由汪毅提供)

注释

①眉山市地方志办公室编,方志出版社,2013年。

②龚延明、祖慧编撰,江苏教育出版社,2009年。

③除陈抟外,安岳宋代的代表性人物还有冯山(进士,官至秘书丞、通判梓州等,是宋代巴蜀文学的代表之一,著有诗文集各15卷,有《安岳集》又名《冯安岳集》30卷,为第一本以安岳地名冠名的诗集,辑录于《钦定四库全书》)、冯澥(进士,冯山之子,位居尚书左丞,官至资政殿学士,传入《宋史》)、刘仪凤(进士,官至兵部侍郎,有《乐府》1卷、《奇堂集》30卷,传入《宋史》)等。其相关内容,详见笔者《 从志书中谈古代文脉安岳 》专文,2022年11月10日“方志四川”人民号、“四川省情网”等发布。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:汪 毅(四川省地方志工作办公室原副巡视员,一级文学创作职称,四川省人民政府文史研究馆特约馆员)

用户登录

还没有账号?

立即注册