【历史文化】千年风雨 成都府‖罗熠

千年风雨 成都府

罗 熠

“石牛对石鼓,白银万万五。有人识得破,买尽成都府。”这首刻于成都锦江边石碑上的童谣曾广为流传。听到“成都府”这个名称,老一辈成都人总会有种熟悉感。虽然它已消失了一个多世纪,但毕竟在历史长河中存在了一千余年,这个名号已深深镌入成都的历史与文化之中。

成都府,是巴蜀地区设置最早、存在时间最长的一个府,设立于唐肃宗至德二年(757年),至1913年撤销,除元代一度改为“成都路”以外,在历史上存在近1100年。

1917年的成都城南门,城墙内便是前成都府附郭成都县、华阳县(【美】西德尼·甘博 摄)

喧然名都会

唐肃宗乾元二年(759年),杜甫携妻小从同谷(今甘肃成县)出发,一路跋山涉水,历尽艰辛,终于在这年年底抵达成都。一路上,杜甫先后写下十二首纪行组诗,最末一首便是题为《成都府》的五言古诗:

……

曾城填华屋,季冬树木苍。

喧然名都会,吹箫间笙簧。

……

当时的成都经济繁荣,与扬州并列为当时全国最繁华的两大商业都会城市,有“扬一益二”之誉,且受安史之乱影响较少,杜甫这首《成都府》里的“喧然名都会,吹箫间笙簧”,展现了这个乱世里的“安乐窝”风貌。

其实,当杜甫写下这首诗时,“成都府”这个名号才刚刚诞生两年。

府,是我国古代一个历史悠久的行政区划单位,大致相当于如今的地级市、地区这一级,从唐代到民国初年都有府的存在。最早的“府”,其实是地位较高的“州”,如唐代起初只有三个府——京兆府、河南府、太原府。其中,京兆府即国都长安,河南府是“东都”洛阳,太原府则是李唐王朝的“龙兴之地”。

后来为显示对皇帝的尊崇,凡是皇帝居留过的地方,都一律升格为“府”。而成都曾是安史之乱中唐玄宗的“驻跸”(其实就是逃难)之地,一度被称为“南京”,据《旧唐书·地理志》记载:“成都府,隋蜀郡……十五载,玄宗幸蜀,驻跸成都。至德二年十月,驾迴西京,改蜀郡为成都府。”所以,就在唐肃宗至德二年(757年),益州(蜀郡)正式改名为“成都府”,跻身全国为数不多的“府”之一。

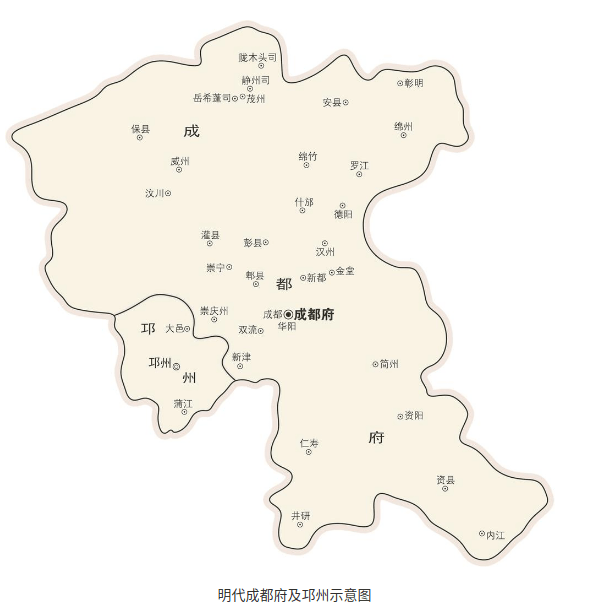

那时的成都府辖区比今天的成都市小得多,仅辖10县,即成都县、华阳县、新都县、新繁县、犀浦县、双流县、广都县、郫县、温江县、灵池县。其中,广都县驻地在如今的天府新区华阳街道古城社区,灵池县驻地在今天的龙泉驿区。

今天成都市的郊区县中,在当时很多都“自立门户”,比如彭州、蜀州(今崇州市)、邛州(今邛崃市)、简州(今简阳市)等,都是各踞一方的独立行政单元。

宋朝建立后,废除了唐代的“道”,将全国划分为23个“路”,其中巴蜀地区被分为益州、利州、夔州、梓州四路,合称“川峡四路”,简称“四川路”,这也是“四川”一名的由来。

北宋时期,成都府几经废立,情况十分复杂。

北宋初年,成都地区仍保留了成都府的建置,是“成都府路”的驻地。太平兴国六年(981年),成都府降为益州,端拱元年(988年)又恢复了成都府。淳化四年(993年),王小波、李顺在青城山起义,攻克成都,建立大蜀政权,但当年五月起义旋即失败,成都府又被降为益州,成都府路也改名为益州路。嘉祐五年(1059年),益州再升为成都府,益州路也旋即改为成都府路。

就这样几经折腾后,成都府的设置终于稳定下来。在宋代的大部分时期,成都府的辖区和唐代基本一致,下辖9县——成都县、华阳县、新都县、郫县、双流县、温江县、新繁县、广都县、灵泉县。其中,灵泉县是由灵池县在北宋天圣四年(1026年)改名的。眼尖的读者可能已发现了,宋代的成都府和唐代比少了一个犀浦县,这是因为在北宋熙宁五年(1072年),犀浦县被撤销并入了郫县。

至南宋时期,成都府的辖区仍为这九县。

唐代成都府及彭州、简州、蜀州、邛州示意图

“巨无霸”诞生

唐、宋时期的成都府,辖区一直比较稳定,也比较小。但从元代开始,成都府开始“扩军”,一举成为一个巨无霸级别的府。

成都府的第一次“扩军”发生在元代。元朝建立后,对原有行政区划进行了很多影响深远的改革。比如在全国实行“行省制”,从此“省”的建置一直延续至今;又如将汉中从四川划给陕西,奠定了如今四川、陕西两省的省界。

当时,蒙军和宋军在四川地区进行了长达几十年的拉锯战方才平定。在公元1258年左右,成都已在蒙军控制下,成都府被改为成都路,设立“成都路总管府”,同时将崇庆州(今崇州市)、彭州、汉州(今广汉市)、安州(今绵阳市安州区)、灌州(今都江堰市)、威州(今汶川县)、简州(今简阳市)等州县都划给了成都路,到元朝中期,成都路总管府下辖9县7州,辖区比唐宋时期的成都府扩展很多。

明朝建立后,成都府迎来了第二次大扩展。洪武四年(1371年),将元代设置的成都路又改为成都府。此后,陆续有一些州、县并入成都府,使成都府辖区达到了历史之最。据《明史·地理志》载:“成都府,元成都路。洪武四年为府。领州六,县二十五。”这6个州分别是简州、崇庆州、汉州、绵州(今绵阳)、茂州(今茂县)、威州,25个县中,成都府直属15县,分别是成都县、华阳县、郫县、温江县、新繁县、新都县、彭县、崇宁县、灌县、金堂县、仁寿县、井研县、资县(原为资州,洪武初年降为县)、内江县、安县(原安州,洪武年间降为县)。

另外10个县则是“州辖县”,这里就要说到明代行政区划的一个独特之处,即“府-县二级制”和“府-州-县三级制”并存的局面,也就是府下面可以设州,州下面还可以辖县。上面所说成都府辖25县,除成都府直属15县外,还有10个县由成都府的下辖州管理,这10个县分别是简州下辖的资阳县,崇庆州下辖的新津县、永康县(今崇州市街子镇)、江源县(今崇州市江源街道),汉州下辖的什邡县、德阳县、绵竹县,绵州下辖的彰明县(今江油市彰明镇)、罗江县,威州下辖的汶川县(今汶川县绵虒镇)。

明代的成都府,其辖区范围北至今天的茂县、绵阳一线,东达今天的内江市区,南达今天的乐山市井研县。按地盘算差不多有四分之一个四川那么大(当时的四川省不包括今天的甘孜州等地),堪称一个“巨无霸”府。

明代成都府及邛州示意图

“十六县”年代

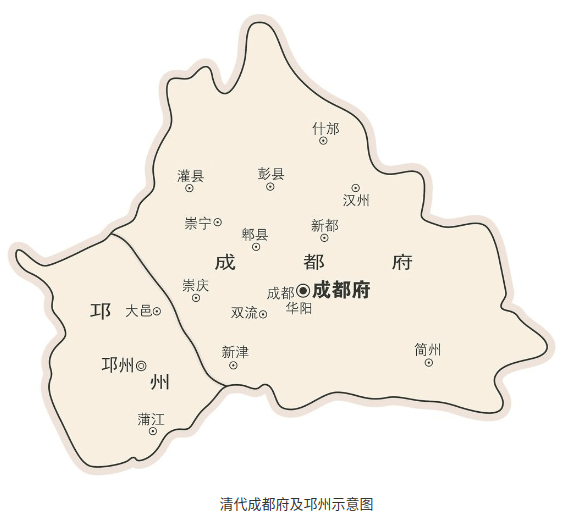

清朝建立后,对明代的行政区划体系作了一些调整,其中比较重要的改革是废除了明代府下设州、州再辖县的体制,终止了府-县二级制和府-州-县三级制并存的混乱局面。从此,府下面设置的州都不再辖县(这类州被称为“散州”),而辖县的州被称为“直隶州”,直属所在省,但级别略低于府(清代知府是从四品官,而直隶州知州是正五品官)。

同时,在清朝,随着社会生产力的恢复,四川地区的人口数量大幅度增加,到乾隆年间,四川全省的人口已超过明万历年间的两倍。成都府辖区过大、人口过多的问题越来越明显,通俗地说就是“管不过来了”,给成都府动“瘦身手术”已势在必行。

在这个背景下,清雍正五年(1727年),茂州、绵州、资州从成都府分立出去,成为与府平立的直隶州,同时还带走了10余个县。所以成都府的辖区相比明代缩水不少。这次“瘦身手术”后,成都府共辖13县、3散州,16州县的格局一直保持了将近200年。曾有人将这16州县编成了一首顺口溜,在成都广为流传:

成华简崇汉,温郫崇新灌。

新新彭双什,金堂十六县。

这首顺口溜中的“成华简崇汉”是指成都、华阳两个附郭县,简州、崇庆州、汉州三个散州。“温郫崇新灌”则是成都府的“上五县”,即温江、郫县(今郫都区)、崇宁(已撤销,县治在今郫都区唐昌镇)、新繁(已撤销,县治在今新都区新繁镇)、灌县(今都江堰市),这五个县是农业时代地理条件最好、经济最发达的郊县,所以被称为“上五县”。最后两句则是指新都、新津、彭县、双流、什邡、金堂这六个县。

民国二年(1913年),在全国性的“废府存道”改革中,成都府被撤销,成都府下辖各县直属川西道管辖,而汉州、简州、崇庆州三个散州则分别改成了广汉县、简阳县和崇庆县,从此存在了一千余年的成都府走入了历史。

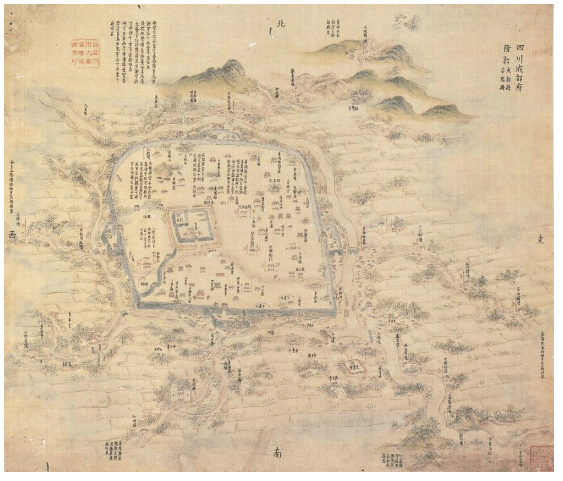

清乾隆年间董邦达绘《四川全图》之“成都府附郭成都县、华阳县”图(四川大学图书馆 藏)

传承与变迁

成都府虽然消失了,但清代的成都府却奠定了如今成都市的辖区格局。今天的成都市行政区划基本上沿袭自清代的成都府,只是少了广汉、什邡,多了邛崃、蒲江、大邑。

1935年,四川省被划分为18个“行政督察区”,成都当时已设立成都市,直属省政府,只管辖原成都、华阳两个县的城区地盘。而原成都府的大部分州县都属于第一行政督察区(驻温江),简阳县被划给了第二行政督察区(驻资中),什邡县、广汉县、金堂县划给了第十三行政督察区(驻绵阳)。抗战胜利后,四川省被重新划分为16个行政督察区,金堂县被划回第一区,但简阳仍属第二区,广汉、什邡仍属第十三区。

中华人民共和国成立后,四川的地级行政区经历了多次调整,什邡、广汉又被划给了温江专区,简阳则先是属于内江专区,后来又归属资阳地区、资阳市,直到2016年才又重新由成都市代管。1983年温江地区撤销后,什邡、广汉曾短暂划归成都市,但仅仅半年后又被划给新成立的德阳市。

邛崃、蒲江、大邑这三个县,历史上即便是在成都府辖区最大的时候,都是自成一体。也就是说,邛州(邛崃)及其管辖的大邑、蒲江二县,一直未归成都府管辖。究其原因,是因邛崃作为“茶马古道”上的重要驿站,又是川西平原通往青藏高原的屏障,地理位置十分重要,有“天府南来第一州”的美誉。所以历朝历代都在这里设置了级别较高的政区,自南朝梁武陵王萧纪(553年)设邛州起,至公元1913年废邛州止,邛州存在了1300余年。

而近现代随着交通等各方面条件的变化,加之成都很近,邛崃及其下辖二县,最终并入了成都。

成都府遗迹

存在了一千余年的成都府,曾留有诸多遗迹。

成都府的“核心”,即成都府署,相传系诸葛亮的“丞相府”旧址。

从宋到清,成都府署一直设在正府街,留下了不少有趣的传说,例如清代著名文学家王士祯所著《陇蜀馀闻》记载:“成都府署,有吴道子画龟蛇碑。每端午,辄有蛇龟聚碑下,至屋瓦庭树皆满。”

一府的“官方建筑”,除府署外,一般还有府学、府文庙、府试院、府城隍庙等。成都府学、府文庙均修建于“文翁石室”旧址上,是成都府的文化教育中心,如今则是大名鼎鼎的石室中学所在地。后来学校几经扩建,成都府文庙的主要建筑——大成殿被拆迁到金堂县城重建,幸运地保存了下来。

成都府城隍庙在今天的下东大街,又称“东门城隍庙”,建于清康熙年间,后在旧址修建了立体电影院,如今这一带早已高楼林立。成都人耳熟能详的“城隍庙电器市场”的名称,则来自于成都县城隍庙,又称“北门城隍庙”。

试院,是科举时代举行“院试”的地方,院试考中者即为生员(秀才),可获得到贡院参加“乡试”的资格(考中者为举人)。成都府试院位于贡院的东南隅,规模较小,废除科举后和贡院一起改成了学校校舍。清道光年间,时任四川学政的蔡振武曾为成都府试院题写一联:

江汉钟灵,二千年天府廓名都,看大雅扶轮,渊云嗣响;峨岷擢秀,廿四属人文循正轨,诏诸生鼓箧,邹鲁同风。

这副对联上联描摩成都自古山川灵秀、文风鼎盛,下联勉励莘莘学子用功读书、赓续文脉,全联对仗工稳、气势磅礴,成都府试院虽已无存,但这副对联却依然可作为成都深厚历史文化底蕴的见证。

(敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载)

来源:成都日报(2023年4月10日第8版)

作者:罗 熠

制图:胡建军

用户登录

还没有账号?

立即注册