【历史文化】天全土司之来龙去脉‖李高华

天全土司之来龙去脉

李高华

清代修《四川通志》(乾隆、嘉庆)、《雅州府志》(乾隆、光绪)、《天全州志》(从乾隆到咸丰)记载,天全历史至少不下于五千年。天全县历经远古先民聚居、古西夷徙都、徙县(徙阳县)、兵镇、土司、天全州、天全县等历史阶段,其中八百年土司统治尤为重要,形成了天全特有的土司文化,对天全影响深远。但天全土司从何而来,是否为天全土著居民,历来有多种说法。笔者倾向高、杨二土司是长期生活在这片土地上近二千年的天全人之说。

穆坪土司墓牌坊(图片来源:北纬网)

首先,说一说天全在土司时期之前的历史。

第一,远古时期。20世纪60年代,在城厢镇苦蒿山(今烈士陵园一带),始阳镇的兴中(天全河北岸)、新村(天全河北岸)和乐英乡的兴福(荥经河南岸)、乐坝(天全河南岸)等地,出土了大量陶片、石斧、石片,经四川省有关考古专家鉴定,属于新石器时代晚期石器。说明天全在新石器时期就有古人类居住。

第二,古西夷徙都时期。《天全州志》记载,天全为“古西夷徙都地。《禹贡》梁州之南境。商为氐羌地。周为巴蜀边邑。秦因之,又为斯榆地,亦曰徙榆”。《四川通志》《雅州府志》记载也与此一致。徙、斯榆、徙榆,也就是《史记》《汉书》中所载“自巂以东北,君长以什数,徙、筰都最大”的“徙”。可见天全远在夏朝时候就建立了徙国,历殷商、西周、东周(春秋战国)、秦朝,直至司马相如“略斯榆”、西汉武帝元鼎六年(前111)设立徙县止。1965年,始阳民主村开田改土中出土的铜戈和铜剑,经四川省文物部门鉴定,属于春秋、战国时代的兵器。

第三,徙县(始阳县)时期。起自西汉(前111),迄止(714)隋末唐初,经历西汉、东汉、三国蜀汉、两晋、隋朝、唐初等朝代,历时825年。

《史记·司马相如列传》载:司马相如“因朝冉从駹,定筰存邛,略斯榆,举苞满,结轶还辕,东乡将报,至于蜀都”。“司马长卿便略定西夷,邛、筰、冉駹、斯榆之君皆请为内臣。除边关,关益斥,西至沬、若水,南至牂柯为徼,通零关道,桥孙水以通邛都。”《华阳国志》亦记载徙阳为“故斯榆国邑,汉略斯榆君,以其地为徙县”。徙国归附后,即在原来的徙国国邑始阳正式建置徙县。汉武帝元鼎六年(前111),在原笮都(今四川汉源县境)设置沈黎郡,直接管理青衣县(今四川芦山县)、徙县(今四川天全县)、严道县(今四川荥经县)和旄牛县(今四川汉源县)。汉武帝天汉四年(前97)撤沈黎郡并入蜀郡,徙县属蜀郡管辖。

东汉光武帝遣吴汉伐蜀(35),公孙述败亡,徙县仍归蜀郡管辖。安帝延光元年(122),改西部都尉置蜀郡属国。灵帝时,又改为汉嘉郡(郡治在今四川芦山县境),徙县属汉嘉郡管辖。

东汉建安十九年(214),刘备进军成都,自领益州牧。东汉亡(220),次年,刘备即位于成都,国号蜀汉。徙县仍属刘备统治地区,由汉嘉郡管辖。《天全州志》记载,诸葛亮南征凯旋,曾到碉门,派部将高翔管理木牛流马并镇守其地。

曹魏灭蜀汉(263年),西晋王朝建立(265—302)。徙县改为徙阳县,仍归汉嘉郡管辖。永宁元年(301),李特等在石亭江起义。光熙元年(306),李特儿子李雄占据成都,建立成汉,经历四十三年。成汉期间,仍设置汉嘉郡(并分旄牛县置沈黎郡),徙阳县仍归汉嘉郡管辖。

东晋穆帝永和三年(347),命桓温伐蜀灭成汉,蜀地收入东晋版图。同年,废汉嘉郡,设晋原郡(郡治今崇庆县怀远镇),辖五县,徙阳县在内。东晋末,安帝义熙九年(413),刘裕遣将占领四川地区。

刘裕代晋(420),建立刘宋王朝,仍置晋原郡,徙阳县从属未变。

南齐帝肖道成代刘宋王朝(479),晋原郡改为晋康郡,所属的徙阳县改名为枞阳县。

西魏废帝二年(553),西魏占据四川,为时五年,在邛州设置州属四郡,其中设蒙山郡(郡治地在始阳县),改徙阳县为始阳县,治地东移至今之雅安市雨城区多营镇,蒙山郡领始阳、蒙山两县。乾隆《雅州府志》亦载天全系西魏始阳县地,属蒙山郡。

西魏恭帝三年(557),宇文觉废恭帝建立北周,到581年的24年间,四川归入北周版图。邛州和蒙山郡设置未变。

杨坚建立隋朝(581)。隋初,废蒙山郡。开皇三年(583),改郡为州,直接统县,始阳县仍属邛州。仁寿二年(603),增置芦山县。仁寿四年(604),始分置雅州。炀帝大业三年(607)罢州,合置为临邛郡,改始阳县为严道县,县治地仍在多营镇。

唐王朝建立(618),复置雅州。贞观时建置如隋。

第四,兵镇时期。从唐开元至唐亡(715—907),为时192年。

玄宗开元三年(715),设雅州都督府,天宝元年(743),改为芦山郡,肃宗乾元元年,又复为雅州,共辖6个县、4个兵镇和57个羁糜州。在故徙阳县设灵关、和川、始阳、安国4个兵镇。

其次,说一说唐朝的禁卫军。

从《唐会要》《旧唐书》《资治通鉴》中,可知唐朝禁卫军分为南、北两衙。

南衙禁军就是“十六卫”,是驻扎在皇宫南边的是十六支部队,分别是“卫军”“金吾卫”“骁卫”“武卫”“威卫”“御卫”“千牛卫”“监门卫”,每支分左右,合计十六支,称为十六卫。南衙十六卫并不直接隶属于皇帝,每支部队中都设立一个上将军、一个大将军以及两个将军,同时,上将军往往无人担任,因此十六卫的最高长官便是位居正三品的大将军,在地位上并无差距,主要区分便是司职差异。唐朝实行府兵制,在南衙十六卫中,前十二卫都“遥领”全国府兵,既是卫戍京师的禁兵,又是统领天下“府兵”的领导机构,其长官直接向皇帝负责,但不具备真正的战时指挥权。左右千牛卫不领府兵,专责“掌执御刀宿卫侍从”,是皇帝内围贴身卫兵,都是可靠的具有超强武功的官宦和大家族子弟。晚唐以后,随着府兵制的瓦解、南衙十六卫的衰败,左右千牛卫也逐渐变得徒有虚名,变成了虚衔的一部分。监门卫负责京城各处进出口的排查看守工作。

北衙禁军是左右御林军,左右龙武军、左右神武军六支军队,由于设立在皇宫北边,因此叫做“北衙六军”,又叫北军,最高统领是统军、大将军,是皇帝私人军队,直属皇帝管辖,是“募兵”,由皇帝亲信指挥。

北衙禁军南北衙禁卫军共同卫戍皇宫和京师,并相互牵制。但盛唐之后,“南衙府兵”逐渐衰败,“北衙禁军”逐渐成为中央政权直接依靠。

最后,说一说天全“高”“杨”两大家族的来历。

翻阅《天全州志》,查阅天全人口最多“高”“杨”两大家族谱,结合著名民族史学家任乃强先生撰写的《天全小志》《天全高土司世系》《天全杨土司世系》等来看,天全“高”“杨”两大家族的来历,以下说法较为靠谱。

高氏:据《天全州志》载,高卜锡,江南临减府籍。唐末以军校从征西路有功,留镇边邑,累世相承。民间高谱则俗手所撰,文多荒谬可笑。

笔者认为,唐朝末年,天下大乱,各地藩镇驱逐节度使,兵变事件不断爆发。因唐朝府兵制在唐玄宗统治时被废除,唐末朝廷所用之兵均为募兵。此时,江南临减府籍人军校高卜锡,受皇命率部征西平叛(按当时武将职权与统兵的设置,估计在800人左右),取胜受赏,接管了当时的和川、始阳兵镇,就地驻防。加之,当时各地起义不断,朝廷已无暇顾及这批人,他们也无处可去,其后勤保障只有靠自己自给自足。这些职业军人,骁勇善战,很快就控制了周边地区。在北边的杨氏一族,因是朝廷诏封的天全宣抚,而且实力相当,谁也不敢越界,双方只有各自守好自己的领地,互不侵犯,相安无事。

杨氏:据《天全州志》载,杨瑞,赤泉侯杨喜之孙。唐中间,以千牛卫从僖宗蜀,跋涉行间,捍卫有功,诏封天全宣抚。又老场杨家祠堂杨谱《灵和乘略》述,天全杨氏源于汉赤泉侯杨喜。汉武帝时,有杨瑞者,自山西太原以骑将从拨胡将军平西南夷,留镇青衣灵关,外驭诸羌,世守其土。其裔杨端、为益州从事、击封离叛夷,降其部三十六种。有子令田、平三襄污衍夷、率徼外诸部落内土付。汉帝嘉之曰:汉乃得此良臣,封为奉迪君。延光二年,旄牛夷犯灵关,令田以西部都尉击破之。于是以西部为蜀郡属国,以都尉领四县,职如太守。蜀汉建兴中,有杨逾者,从武侯南征,以功封于徙阳和川。

笔者认为,汉武帝时,国力强盛,不断开疆拓土。赤泉侯杨喜之后受命率部平西南夷,收服青衣县(今四川芦山县)、徙县(今四川天全县)后,留下了一支军队镇守青衣灵关,外驭诸羌。而后,这支军队发现这里土地肥沃、物产丰富、气候宜人,就安心长住下来。同时,把归顺后的当地氐羌族人收为其下,不服者迁徙到了现汶川一带(据考证,在汶川县史料中,有当地氐羌族的祖先来至青衣县、徙县记载。20世纪末的天全、芦山农村,老年妇女的服饰中还保留了许多羌族服饰元素)。在随后的西汉到唐初的八百多年,这支队伍保留了其骁勇善战的本性,他们战时是兵,平时是民,势力不断向东扩张,逐步占据了现芦山思延、双石、大川,天全老场、仁义、新华、城厢一带地盘,在这一区域形成了杨姓一家独大的局面。唐初,在故徙阳县设灵关、和川、始阳、安国4个兵镇,这是内地进入吐蕃的重要关口和必经之路,杨家领灵关兵镇。进入唐朝中期,为保障家族利益,杨家子弟杨端被选入了唐僖宗南衙禁军,凭其高超武艺,官至千牛卫,专责“掌执御刀宿卫侍从”。黄巢起义进军长安(880),杨端护送唐僖宗逃往成都,“跋涉行间,捍卫有功,诏封天全宣抚”(《天全州志》记)〔宣抚史,唐时设置,为世袭的武职士官,负责督察军事的重任,职位高于安抚使。元世祖忽必烈中统元年(1260),立燕京、北京等路十宣抚司,以宣抚使总理一方民政,以后撤销;后于云南、四川、湖广行省民族地区参用土官为宣抚使,专理本州事务。明清沿置。从四品〕。到此,在天全这片土地上打拼了近800年的杨氏一族,有了正式的出生和功名。

至唐亡(907),在天全形成了南有高氏以始阳为中心、北有杨氏以老场为中心的两大家族各自为阵,相安无事的局面。

五代王建、孟知祥前后蜀时,高卜锡之孙高襄(阁藏)、杨端之后杨侠矢俱率众归附,受封碉门、黎、雅、长河西、鱼通、宁远六军民安抚司,属雅州。

北宋乾德二年(964)十一月,宋太祖发兵攻伐后蜀,次年一月,孟知祥之子孟昶向宋朝投降,高卜锡之孙高襄(阁藏)率众归宋,太祖嘉纳之,赐“世勋”二字,敕授天全安抚司(负责军务治安)。同年,杨端之后杨诚率部归宋,袭天全宣抚史(专理本州事务),随北宋大军参加平叛,有功,授明威将军。隶雅州。至此,天全正式开启了高、杨二氏的土酋之路。

在整个宋朝期间,高、杨二氏多次受命自带家兵外出平叛,屡立战功。南宋嘉定中,高金毂被朝廷加授严州安抚吏,宁宗赵扩嘉其忠义,赐以敕书。理宗开庆元年,高宝赐统属黎雅二州,严道、荥经、名山三县,及宁远、长河以西等,安抚有功,朝廷赐绯衣虎符金牌银印,高氏正式穿官服、用官印、挂腰牌。恭宗德佑二年,高德威智勇过人,朝廷敕授昭勇大将军,兼镇诸夷,赐两珠虎符金牌银印,外辖六番。此时,高氏实力和地盘已超过杨氏。

元朝初年(1265年),高上元、杨乐鲁归顺,受命带兵攻击蜀部叛夷,降附其部三十六种。朝廷置碉门、黎、雅、长河西、鱼通、宁远六军民安抚司,属吐番等处宣慰司,仍用五代制,属脱思麻路。

至元二年(1266),改六安扶司为六番招讨司,又分置天全招讨司。高上元安边有功,授方武将军、六番招讨使,赐两珠虎符金牌银印;杨乐鲁安边有功,袭授明威将军、天全宣抚史。泰定元年(1324),授高世杰武德将军,授杨永忠怀远将军。

明洪武四年(1371),傅友德为征虏前将军,统率十万大军历时十个月,剿灭四川大夏政权,高国英、杨永忠率众归,朝廷并六番招讨司、天全招讨司为天全六番招讨司,秩从五品,统属木坪、鱼通、岩州、咱道、咱里、大坝凡六路,隶四川都司,设经历一员。

明洪武六年(1373),高国英遣子敬严等进京朝贡,明太祖朱元璋赐以文绮、龙衣,授高国英为正六番招讨司,司治设始阳;授杨藏卜为副六番招讨司,司治置碉门。

崇祯十七年(1644),明亡。清顺治九年(1652)高跻泰到嘉定吴三桂营投降,后又亲自进京朝贡,顺治皇帝爱新觉罗·福临授高跻泰为天全正六番招讨使司,司治仍设始阳;授杨先柱天全副六番招讨使司,司治置仍设碉门。仍设经历一员。

清康熙四十五年(1706),副招讨使杨自唐从征西炉有功,钦升宣慰史司宣慰使,隶雅州。

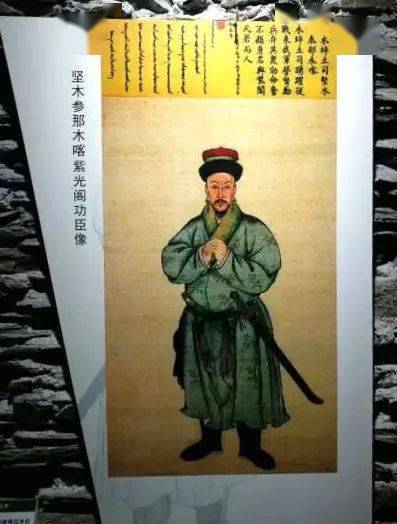

土司绘像(图片来源:北纬网)

清雍正六年(1728),朝廷重臣鄂尔泰奏请在云贵废除土司,以达到政治和经济各方面的统一。川陕总督岳钟琪奏请废天全土司,而后天全土司以贪残不法被参。雍正七年四月,吏部议复四川巡抚,批准天全土司改流官事宜。随即以武力胁迫,收缴印信,令正司高若蹯、副司杨大业及亲属在成都购船,从新南门顺江而下到江西南昌府接受安置。高土司一家安置在南昌府城东盛门万宜巷,杨土司一家安置在南昌县甫至章门,各赠田60亩。从孟蜀时算起,统治天全达790多年的土司制度至此结束。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李高华(天全县政协)

供稿:雅安市地方志编纂中心

用户登录

还没有账号?

立即注册