百灵鸟从蓝天飞过诞生记 ——歌曲《我爱你,中国》

瞿琮(站立)和郑秋枫(弹琴) 资料图片

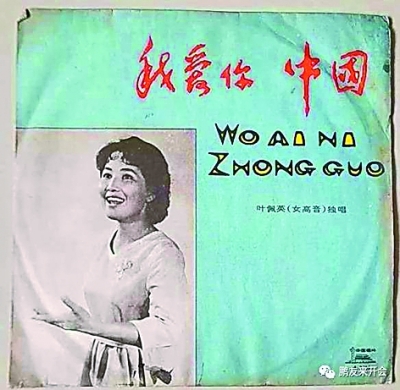

叶佩英 资料图片

【伟大的祖国,难忘的歌声⑦】

歌曲《我爱你,中国》是电影《海外赤子》的插曲之一,发表于1979年,随着电影《海外赤子》的公映,风靡全国。

唱出华侨儿女的心声

1978年12月,党的十一届三中全会召开,拉开了中国改革开放的大幕。国家政治环境、经济形势的日新月异,使人们充满了对新生活的向往。随着改革开放步伐的加快,回国参加祖国社会主义建设的归侨人数与日俱增。1979年,珠江电影制片厂在时代背景的感召之下,筹备开拍了这部反映归国华侨爱国情怀的音乐故事片《海外赤子》。

影片故事的背景是20世纪70年代。在海军文工团招收演员的考场上,来自星星湖华侨农场的女青年黄思华,因为一曲《我爱你,中国》脱颖而出。但因其华侨女儿的身份,使得录取工作受到阻碍。文工团团长司马威坚决执行党的华侨政策,派政审干部韩山就黄思华的家庭情况进行调查。调查得知,黄思华的父母——黄德琛夫妇是一对爱国华侨,长期遭受农场负责干部的迫害。粉碎“四人帮”后,思华如愿参军,终于在舞台上唱出了华侨儿女的心声。

与一般影片不同的是,作为一部音乐故事片,《海外赤子》中的音乐不是附属品,而是表现故事的主要手段。音乐成功了,影片就成功了一半。因此,摄制组用了一个月时间挑选作曲人选,经过反复聆听、比较,最终选择了熟悉广东音乐的作曲家郑秋枫负责整部影片的音乐创作工作。

郑秋枫是一位在军队中成长起来的作曲家。1931年出生在辽宁丹东,少年时代便学会了识谱、唱歌,还能吹笛子、拉小提琴、打小军鼓。1947年7月,16岁的郑秋枫参加了革命,成为安东省(今属辽宁省)文工团的一名乐队员。1949年5月,郑秋枫随军南下,任武汉军管会文工团乐队演奏员。1952年至1961年,他先后任中南军区歌舞团乐队首席、乐队指挥,并参加了舞剧《五朵红云》的音乐创作,广获好评。1962年郑秋枫被选送至中央音乐学院作曲系进修,并先后在作曲家杜鸣心、吴祖强执教的班上学习。这两位作曲家曾是新中国成立初期被选派赴苏联留学的杰出人才。三年的系统学习,使郑秋枫此后的创作更加丰富多元,写出了《颂歌献给毛主席》《毛主席关怀咱山里人》《嬉戏》《瑶山吟》《拖拉机开进苗山寨》《我爱梅园梅》等一批脍炙人口的佳作。

“音乐情感的真挚性产生于崇高的理想和为这个理想而奋斗的信念,产生于生活的依据和源泉”

郑秋枫为《我爱你,中国》谱曲只用了一两个小时,但准备的时间却很长。他把军人的认真负责带进了电影音乐的创作中。为了把作品写得真实生动,郑秋枫在海南岛与归国华侨同吃、同住、同劳动,并逐渐了解了他们对祖国特殊的感情。当得知他们多是来自新加坡、泰国、马来西亚等地的华侨时,郑秋枫就从《哎哟,妈妈》《星星索》等许多南洋歌曲中汲取创作灵感。歌曲的引子部分“百灵鸟从蓝天飞过,我爱你,中国”,则是郑秋枫在海南岛采风时,从当地民歌中获得灵感创作而成的。其风格类似戏曲中的导板,又近乎高原上的山歌。这段节奏自由、高亢明亮、气息宽广、韵味十足的旋律,犹如百灵鸟凌空掠过,歌声响彻神州大地。

郑秋枫挖掘出听众内心深处最深挚的感情,抒情中饱含激情。他将“祖国母亲”这一音乐形象刻画得更加深刻,也更加新颖。他用超越一般群众歌曲的形式,以更为丰富的音乐语言,更为宽广的音乐思维,更具戏剧性的爱国情感,勾勒出伟大祖国幅员辽阔、大气磅礴的音乐形象。郑秋枫在创作时极为重视音乐在情感上的真挚性。他曾说:“音乐情感的真挚性产生于崇高的理想和为这个理想而奋斗的信念,产生于生活的依据和源泉。”作曲家以真挚的情感和高超的旋律写作技巧,创作出了这首戏剧性、抒情性俱佳的作品。且在音乐编配中完美地凸显了器乐声部传情达意的功能,使其与声乐部分组成并行不悖、相互依托,能够呈现出作品的丰满音响效果和“雅俗共赏”的艺术意境。这也是《我爱你,中国》既受到普通群众的欢迎,也获得专业歌唱家青睐的重要原因。

“这首歌就叫这个名字,其他什么要改都可以,名字绝对不能动!”

与作曲家郑秋枫身份相同的是,词作家瞿琮也出身部队。创作《我爱你,中国》之前,二人已合作过多首脍炙人口的佳作。二人为电影《海外赤子》创作了八首作品。《我爱你,中国》是女主角在考场上演唱的歌曲,也是整部电影的点睛曲目。

瞿琮曾谈到《我爱你,中国》的歌词大约构思于1972年。瞿琮回忆,60年代中叶,他就下定决心要创作一首歌颂中国的作品。直至1976年,终于完成了《我爱你,中国》的初稿,准备择机发表。

1978年春天,歌词《我爱你,中国》终于等来了机会。刚从北京电影学院毕业,分配到广西电影制片厂的胡冰,创作了电影文学剧本《海外赤子》。为了让改革开放后第一部反映归国华侨爱国情怀的音乐片在音乐上立得住,编剧找到了当时已拥有数首名作的瞿琮。研读剧本后,瞿琮为女主角黄思华拿出了早已静待多时的《我爱你,中国》。

这首用中国传统词律手法创作而成的唱词,一咏三叹,字字达意:引子部分起伏迂回,将人们引入百灵鸟凌空引吭高歌的画面;中间部分运用叠句、排比等手法,以春苗、秋果、森林、山川、小河形象描绘和铺展开了一幅祖国大好河山的壮丽画卷,使“我爱你,中国”的主题不断深化;尾声部分,以华丽婉转的感叹,将歌曲推向高潮。并在高音区以“我的母亲,我的祖国”为结束语,把歌中蕴含的激情完整托出,展现出华侨儿女对祖国的赤子之情。

但是,歌词在送审时并非一帆风顺。当时的一位制片人提出“我爱你,中国”不妥,应该是“我爱你,祖国”。瞿琮权衡再三,调整了歌词,但对于歌名却非常坚持,“必须是《我爱你,中国》。祖国是我的母亲,我叫着母亲的名字,她名字就叫中国。这首歌就叫这个名字,其他什么要改都可以,名字绝对不能动!”也许是出于对创作者的尊重,影片上映,歌曲《我爱你,中国》一字未改。

据作曲家郑秋枫回忆,《我爱你,中国》请过多名试唱者进行试唱,但均未达到理想效果,他只好请中央电台文艺部的负责人推荐歌唱演员,对方则毫不犹豫地推荐了中央音乐学院教师、女高音歌唱家叶佩英。于是,郑秋枫给老熟人叶佩英写信,并随信寄去了电影剧本。叶佩英读后立即回信,欣然应允。

“我也是华侨,这首歌好像就是专为我写的”

叶佩英祖籍广东,1935年生于马来西亚吉隆坡,是少年时代就怀揣爱国之心的海外赤子。童年时代的叶佩英在南洋街头唱着《卖花词》为支援抗战募捐:“先生买一朵花吧,这是自由之花,这是解放之花。买了花呀,救了国家!”1951年,爱唱《长城谣》《毕业歌》《松花江上》《梅娘曲》等爱国歌曲的叶佩英终于回到了祖国。1955年,她考取了中央音乐学院声乐系,并于1960年毕业留校任教。

1979年5月,这位曾受到过毛泽东主席和周恩来总理赞赏的歌唱家收到了郑秋枫的来信和《海外赤子》的剧本。后来,叶佩英在一次采访中提到了当时的情景:“顾不上吃饭,含着泪把它一口气读完了。为了唱这首歌曲,我放弃考托福。我也是华侨,这首歌好像就是专为我写的。”而《我爱你,中国》,也极大地展示出叶佩英优美的声线。她饱含深情地唱出:“我爱你中国,我爱你中国,我爱你碧波滚滚的南海,我爱你白雪飘飘的北国,我爱你森林无边,我爱你群山巍峨,我爱你淙淙的小河,荡着清波从我的梦中流过……”叶佩英在广州珠影厂的录音棚里几经哽咽才完成了歌曲的录制。唱毕,作曲家郑秋枫紧紧握着她的手激动地说:“你唱得太好了!”影片上映不久,便在海内外引起轰动。歌曲《我爱你,中国》也因其优美动听、深情隽永被广为传唱。一时间,无论城乡,凡是有扩音设备的地方,都能听到叶佩英的歌声“我爱你中国,我爱你中国……”。

四十年来,歌曲《我爱你,中国》屡获国家大奖。它触动了人们的爱国之情,因而久唱不衰;它诠释了爱国之情是每个中国人最朴素的情感,因而历久弥新。它被誉为歌颂祖国歌曲中的经典;它入选高等音乐院校、艺术院校声乐教材;它入选中宣部庆祝新中国成立70周年百首优秀歌曲。它凝聚着“爱中国”的信念,提醒我们“不忘初心”;它会聚着“爱中国”的力量,督促我们砥砺前行。回溯不凡征程,千言万语,都汇成这一句——“我爱你,中国”!

(作者:陈乾,系中国艺术研究院研究室助理研究员)