【民族文化】《格萨尔》的历史叙事与文化记忆‖诺布旺丹

本文载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊

《格萨尔》的历史叙事

与文化记忆

诺布旺丹

“历史”作为一种主要要素,在史诗文本中一直扮演着重要角色。与“历史”一同构成史诗内部文本肌理的还有“神话化”和“艺术化”文类。由于这些文类的杂糅、相互融合,使史诗文本肌理不断从客观向主观、经验层到感觉层、世俗到神圣演进。然而,史诗的文本如何演进、变异,在口传语境下,后来它如何不断经历“去历史化”的过程,神话化和艺术化的意象逐步融入到“历史”中,最终构筑宏伟的“史诗大厦”,其“历史性”要素始终是带有基础性和底色性质的文类。因此,如果对史学意义上的格萨尔不做学术梳理,难窥其堂奥,也难以厘清格萨尔史诗源流关系,以及格萨尔史诗原初的动力学起源。

在格萨尔史诗起源问题上,一直存在两种不同的学术观点,一种是关于文学虚构或文学建构的观点,另一种是关于历史学(缘起于真实历史)的观点,两种观点各执一端。关于文学虚构的观点在世界史诗或古典主义诗学史上,没有同类研究成果可以证明其合理性。相反,作为宏大的叙事,任何史诗的产生都不是凭空和纯主观臆造的,必定有其赖以产生的社会、历史或文化基础。这是世界史诗研究学者的一种共识。根据笔者对世界其他相关史诗研究的观察表明,众多的史诗均起源于真实的历史,或以历史作为底色发展起来。因此,历史即是众多史诗萌发的原点。史诗与历史关系问题的研究,长期以来在史诗起源问题研究中占据主导地位。这方面具有代表性的人物便是查德威克兄弟(Chadvick,K.M.andChadvick,M.K.)。在他们多卷本的巨著中,以历史学派的观点阐述了英雄史诗的起源问题。他们的核心论题就是史诗的历史可信度和故事发生时间的准确度问题。他们将爱尔兰人史诗、《伊利亚特》,甚至《圣经》中的主要人物与编年史中的人物一一比照,并为所有史诗中的人物找到历史原型。甚至认为,俄罗斯最初大量出现的史诗都是对弗拉基米尔·莫诺马赫和他所处的那个时代的摹写。a查氏兄弟的历史学理论对于格萨尔史诗起源问题的探究具有启发和借鉴意义。

探讨格萨尔史诗起源问题或史学意义上的格萨尔史诗前提是承认格萨尔史诗处于不断发展的状态中,它有一个最初的起点,沿着这个基点,史诗得以不断演化。笔者将这种原初阶段的“历史叙事”称为“原叙事”或“原初叙事”“原始经验”或者“原型叙事”。b“原叙事”更多地指称产生在人类早期的叙事,在这里即指格萨尔叙事文本的初始形态,它是未被更多主观意象所染指,未被文本化的自然历史形态。它是由物理构成的空间世界和逻辑秩序构成的时间坐标来体现,是由因果联系构成。而“历史”一词,来自古希腊爱奥尼亚方言“Historie”,这种写法的根源是印欧的“wid-weid”,指“看见”,从中又衍生出梵文“vettas”,指“证人”,在希腊文中“istor”即指“目击证人”。“istorein”即指“设法去知道”“去弄明白”。后来希罗多德在其《历史》的开头就被定义为《研究》和《调查》。“看到”方可“知道”。甚至有人认为“历史”有三层含义:一是关于一系列事件本身;二是关于这一系列事件的复述;三是一段历史就是一段“复述”。这种“复述”既可是真,也可是假;既可是“历史事实”,也可凭借“杜撰”。c即形成了通常所谓的“历史”和“故事”的区别。

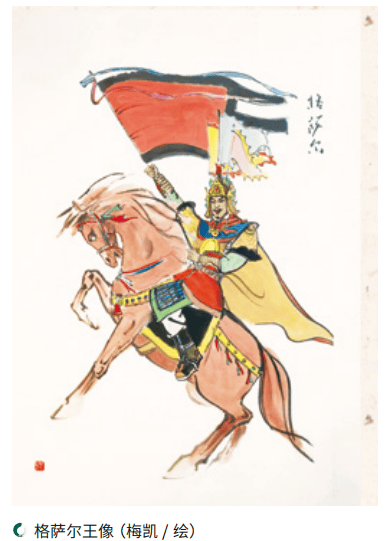

显然,人们对“历史”有着不同的理解,并形成了不同的“形态”和“范畴”。但作为一种初始形态,其客观性仍是不以人的意志为转移的事实。这种“原初历史”或原始经验便是世界上众多史诗形成的起点和活水源头,甚至是诸多史诗文本的“故事主题”或“故事范型”。历史性作为英雄史诗的底色,是由其本质特点决定的。但史诗或在史诗中所反映的历史又与一般的“历史”不同,在世界几大主要史诗中,多数都发生在数千年之前,印度史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》,古希腊荷马史诗《奥德赛》和《伊利亚特》,以及古巴比伦史诗《吉尔伽美什》均如此。就史诗属性而言,它们均属于英雄史诗,英雄史诗中的主人公往往都是一种半人半神的英雄形象,它们伴有浓郁的神话色彩。尽管其中神话与历史并存,其比例有轻有重,印度史诗更多带有神话色彩,而希腊荷马和古巴比伦时代的史诗中便更多带有历史的成分,显然神话与历史是史诗文本中两个最重要的因素。因此,对它们的起格萨尔王像(梅凯/绘)源自然也要追溯到神话或历史那里。但由于那时尚没有出现书面记载,仅靠口传记忆传承,并且时间跨度较大,无从稽考在其最原始形态方面留下的任何直接的客观证据。正如当代文艺理论家所秉持的观点那样:史诗与恐龙已绝迹。尽管我们可合成一部史诗,并做到与原始版本有几分相似,就像我们能够在博物馆拼装出的恐龙一样,但问题是,原始版本得以产生的条件已不复存在。大自然在创造那些漂亮的怪兽时所展示的纯真已经消失。对此,她绝不会去复原;而叙事艺术家也无法凭借经验与想象对取自神话和历史的素材加以真正原初性的组合。a但“真正的英雄诗歌讲的是人,尽管可以将诸神引入情节中,人依然是主要兴趣所在”。英雄史诗的主人公往往都是真实存在过的历史人物。在希腊,考古学家已发现荷马史诗中阿伽门农的金色迈锡尼以及涅斯托尔(Nestor)的沙地皮勒(SandyPylos)b。古巴比伦史诗《吉尔伽美什》也是以苏美尔王朝初期的社会和历史为背景,甚至吉尔伽美什本人也被考古证实为真实的历史人物,乌鲁克第一王朝的君主。历史学家认为,他与基什国王阿伽以及回教三方为共同统治西班牙而发起的战争作为“英雄时代”背景。亚美尼亚英雄史诗以公元10世纪亚美尼亚基督教与来自埃及和波斯的伊斯兰教徒之间的战争为背景。南斯拉夫和阿尔巴尼亚地区的史诗以公元14—15世纪土耳其人入侵东南欧为背景,讲述基督教与回教徒之间的战争故事。c这部史诗很可能反映了在王朝初期基什与乌鲁克争夺巴比伦尼亚霸主地位的史诗。日耳曼人的英雄历史,如《老埃达》中的沃尔松家族传奇和德国的《尼伯龙根之歌》中反映的情景,大致与公元5—6世纪史诗的民族大迁徙和欧洲蛮族国家建立时期相吻合。法国的《罗兰之歌》讲的是公元7—8世纪查理曼大帝的神圣业绩,但它所表达的则是整个民族或相关族群的集体记忆和沧桑变迁的历史命运。一个又一个实例证明,大凡英雄史诗其源头可追溯到“历史”。即使黑格尔这样的客观唯心主义思想家都认为客观的历史构成了英雄史诗的内核,认为史诗是“一种民族精神的全部世界观和客观存在,在经过它本身对象化的具体形象,即实际发生的事迹,就形成了正式史诗的内容和形式”d。并认为“荷马和传说处于荷马之手的诗篇要比所歌咏的特洛伊战争晚几百年。特洛伊战争是真实发生过的事,正如荷马确实是位历史人物一样”e。尽管如此,史诗f 希腊海港,在《荷马史诗》中被描述为勇士涅斯托尔的城邦。引自罗伯特·斯科尔斯、詹姆斯·费伦、罗布特·凯洛格:《叙事的本质》,于雷译,南京大学出版社,2015年,第60页。b 王以欣:《神话与历史》,商务印书馆,2006年,第39页。cd 弗里德里希·黑格尔:《美学》,寇鹏程译,重庆出版集团、重庆出版社,2005年,第406页、407页。ef 在吉龙·扎西图确多杰所著《董氏谱系》(མིའུ་གདོང་དྲུག་གི་རུས་མཛོད་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ།)中说:色莫岗范围内居住着“岭国”的上、中、下3个万户部落,上万户位于上部康区的澜沧江地区,中万户部落位于金沙江两岸各地区,下万户部落位于西藏东部的芒康周围(或果洛及马尔康,mdokhamssmarrol)。永远无法像编年史一样呈现历史的细节,因为编年史是对“历史”的一种“事实记忆”,而史诗则是一种“价值记忆”,“事实记忆”在跨越数千年之久无文字时代很难凭借口头保持其真实细节。相比之下,格萨尔史诗形成较晚,那时已出现书面记载,而且许多物证尚可搜罗,大量相关的民俗文化事象依然保存和延续至今。因此,它们为其起源问题的揭示提供了良好的条件和可能性。本文拟通过地理学、历史文献学和民族志学等记载试图描述关于格萨尔史诗相关的历史地理、人物的谱系和活动情况等,以期获得关于格萨尔史诗作为原初历史时期的基本信息。

我们抛开格萨尔史诗的文本本身,关于格萨尔作为一个历史人物曾生活在青藏高原的情形在现存的一些文献中不同程度地都有所记载,同时其生活和活动的地理范围、家族谱系、遗迹遗物也在当下多有保存。具体情况如下:首先,关于“岭”或“岭国”。关于“岭”的称呼和写法,在汉文史书和研究著述中有诸多不同,如在任乃强先生的《藏三国》中写作“林”,在《中国历史地图集》的唐代吐蕃地图和《明史》中写作“灵”,还有写作“白林”或“花花岭”等,但都是藏文中“གླིང”的不同音译。关于“岭”的地理位置在历史文献中出现过几种不同说法。根据石泰安先生的考证,“岭”位于玉树和打箭炉(康定)之间的广大区域。毛尔盖桑木旦又进一步说在“金沙江和澜沧江之间的色莫岗ef境内(བར་ཁམས་ཟིལ་མོ་སྒང་།)”。在松巴堪布《问答》中认为,“格萨尔生地是朵康上部,在黄河、金沙江、雅砻江三水环绕的地带……所居的820年)中明显标记了‘灵’地,可见,‘灵’部落,是德格地方的邓和林两大部落的林部。”a这个地名早在唐朝时就已存在。毛尔盖桑木旦关于此,19世纪西藏史学家丹巴绕吉认为,“岭”起初在藏语中作“灵”意在他的《安多政教史》为“谈论”。它分为长、中、幼三个支系,由中说:黄河上游的朵康地方,都于该部落旁系庞大、财富分配均等、贫富分化是岭主格萨尔统治的地方b。所谓“朵康”就是较小而扬名周围邻地,成为人们茶余饭后的谈指安多和康区两个地区。刘立千先生根据有关资,于是被冠以“灵茹”之名,意文献描绘了岭部落大致历史地理轮廓:岭国这为“被议论的部落”。后来逐渐讹化为谐音“岭个部落在格萨尔未出世前,是聚居在巴颜喀拉茹”,意为“岭部落”d。由此可以证山南北和扎曲(金沙江)、左扎曲(雅砻口)两明“岭”早在格萨尔之前就已经声名远播。元水之间的塞莫冈上部地带,由岭国木波冬族大亡之后,明代初期承袭元代旧制,追封加认各中小三家族部落居住,称为上中下三岭。其友地原有首领。岭家族在《明史》中常常与西藏系部落,如迦巴、邓玛、达绒、朱、甲洛等部腹地的帕木竹巴、萨迦巴、止贡巴等名门望族落则分别居住于称多、玉树、石渠、邓柯、色相提并论,并数次得到中央王朝册封。当时看达等地,是他们的外围邻部。后来格萨尔占领到朵康岭国已是一个最大的政治实体,故在明黄河地区,这一部落又发展到黄河一带,从黄洪武七年(1374)升朵甘思、乌斯藏二卫为都河源头到第一湾处分成上中下三岭,为木波栋指挥使司,以朵甘卫指挥同知琐南兀即尔,营大中小三家族分住。此时岭国首领是格萨尔,招兀即儿为都指挥同知e。他们都是岭国所属部他的统治中心在黄河上游的下段玛科僧钦柯巴,落的首领,仍在白岭统治范围之内。其后岭国大约在青海果洛州的班玛县与久治县之间(今果内部互相争权,朵甘思的赏竺监赞与营招兀即洛州达日县查郎寺附近),其统治范围为玛(黄儿不合,发生内乱。明洪武帝采纳河州卫的建河)、扎(雅砻江)、治(金沙江)三水环绕之议,请当时统治乌斯藏的阐化王帕木竹巴僧章地。后来领地逐渐扩展,几乎扩展到遍及整个阳沙加(1340—1373)前去调解。明洪武五年朵康的四水六冈之地。c由此观之,岭国之所以丁酉(1372)河州卫言:“乌斯藏帕木竹巴故元被称为朵康岭就是因为它的势力范围包括朵堆灌顶国师章阳沙加,人所信服,今朵甘赏竺监与康两大区域。

在上海复旦大学谭其骧(1911—1992)教授则朵甘必内附矣。”其后明室又召请噶玛噶举派主编的《中国历史地图集》唐代吐蕃地图(公元黑帽系大活佛得银协巴(1384—1415)晋京,赐予优厚的待遇,并封他为大宝法王(噶玛巴《明史》作哈立麻)。适朵康白岭内都的馆觉发生冲突,得银协巴亲到岭地,居间调解,消弭战祸。明室看到元尚用僧徒、“代导为善”这一政策可以安定边疆,同时又看到由元朝扶植起来的萨迦教派势力已逐渐衰弱,其他教派如噶举派的帕木竹巴、噶玛巴、止贡巴等势力日趋强大,欲维持其均势,对朵甘这一政治力量亦应扶植,遂根据噶玛巴的推荐,封朵甘的灵藏僧为赞善王,在朵甘思都指挥使之上。《明史》:“永乐四年(1406)封灵藏僧著思巴监赞八(扎巴监赞)为灌顶国师。五年(1407)加封赞善王,国师如故。”a又明弘治七年(1494)二月癸亥条:“灵藏赞善王喃葛坚参巴藏卜、赞善王下都指挥公哈坚参巴藏卜各遣番僧远丹等来朝谢恩,进贡方物。”b石泰安认为,明永乐元年(1403)明成祖登基时曾命僧人智光往使,明永乐四年灵藏a 顾祖成编:《明实录藏族史料》(卷2),西藏人民出版社,1982年,第1321页。另,在藏文史料《贤者喜宴》中对这一事件也做了记述:如是,法王之恩德不仅使藏地于危难中得以解救,而且尚使帕木竹巴(ཕག་མོ་་གྲུ་པ།)被(皇帝)赐封为“阐化王”,藏语意为幻化之王子;赐封止贡巴(འབྲི་གུང་པ།)为“阐教王”,藏语意为兴佛之王子;赐封藏达仓巴(གཙང་སྟག་ཚང་པ།)为“×××王”,藏语意为护教之王子;赐封灵仓巴(གླིང་ཚང་པ།)为“赞善王”,藏语意为依善之王子;赐封贡觉(གོ་འཇོ།)为“护教王”,藏语意为护教之王子等,赐予诸多名号,并使藏地得到安宁。引自巴卧·祖拉陈瓦:《贤者喜宴·噶玛岗仓史》,周润年译注,青海人民出版社,2017年,第210页。b 顾祖成编:《明实录藏族史料》(卷2),西藏人民出版社,1982年,第832页。的喇嘛扎巴坚赞也遣使赴天朝宫廷以“入贡”。该喇嘛在回程时先获得“灌顶国师”封号。“赞善王国师”的册封使是在次年,即明永乐五年(1407)被赐的,同时还被赐予金印。明永乐七年(1409),明朝复遣中官杨三保出使那里。明洪熙元年(1425)岭王卒,其从子(侄或甥)喃噶监藏(南喀坚赞,ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན།)袭其位。新“王”于明宣德二年(1427)接受了“中官侯显的往使”。明正统五年(1440)他又呈奏朝廷强调自己年老,要求以其长子班丹监刿(དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།)代替。帝不从其请,其子只得仅满足于“都指挥使”的称号。我们应该认为老国王继续执政,但到明成华三年(1467),皇帝诏令其一位“塔儿”把监粲(ཐར་པ་རྒྱལ་མཚན།)袭封,后来,皇帝又封某一位喃噶监粲巴藏卜(ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ།)为赞善王,此人卒于明弘治十六年(1503)。

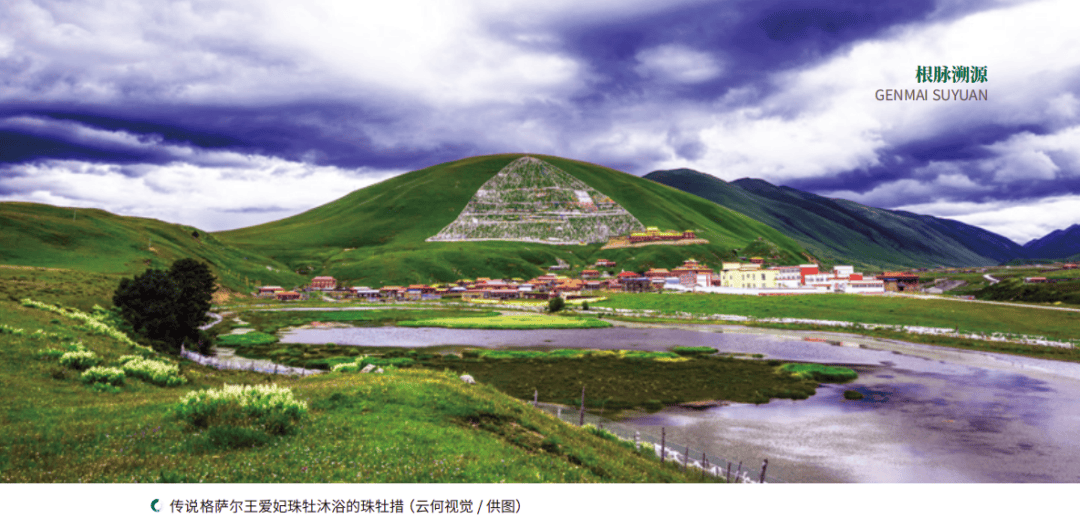

松巴益喜堪布:,载于诺布旺丹:《藏族神话与史诗》(藏文),北京民族出版社,2012年,第603页。b 智观巴·贡却乎丹巴饶吉:《安多政教史》藏文,甘肃民族出版社,1982年,第234页。c 四水即金沙江、澜沧江、黄河和怒江,藏文有时只称子、杂、玛三水,这是因为把澜沧江和雅砻江合称为杂曲的缘故。澜沧江在金沙江西边叫西杂曲,雅砻江在金沙江东边叫东杂曲。六冈:即雅砻江与金沙江之间高地偏北者为塞莫冈,金沙江与雅砻江偏南者名博波冈,雅砻江与黄河之间为玛杂冈,雅砻江以东为木雅侥冈,金沙江与澜沧江之间为玛康冈,澜沧江与怒江之间名察瓦冈。。页742第,年2012,北京民族出版社,页4第)藏文》(藏族的神话与史诗《引自诺布旺丹》,岭格萨尔身世简述:《 毛尔盖桑木旦de 顾祖成编:《明实录藏族史料》(卷1),西藏人民出版社,1982年,第29页。传说格萨尔王爱妃珠牡沐浴的珠牡措(云何视觉/供图)予优厚的待遇,并封他为大宝法王(噶玛巴《明史》作哈立麻)。适朵康白岭内都的馆觉发生冲突,得银协巴亲到岭地,居间调解,消弭战祸。明室看到元尚用僧徒、“代导为善”这一政策可以安定边疆,同时又看到由元朝扶植起来的萨迦教派势力已逐渐衰弱,其他教派如噶举派的帕木竹巴、噶玛巴、止贡巴等势力日趋强大,欲维持其均势,对朵甘这一政治力量亦应扶植,遂根据噶玛巴的推荐,封朵甘的灵藏僧为赞善王,在朵甘思都指挥使之上。《明史》“永:乐四年(1406)封灵藏僧著思巴监赞八(扎巴监赞)为灌顶国师。五年(1407)加封赞善王,国师如故。”a又明弘治七年(1494)二月癸亥条:“灵藏赞善王喃葛坚参巴藏卜、赞善王下都指挥公哈坚参巴藏卜各遣番僧远丹等来朝谢恩,进贡方物。”b石泰安认为,明永乐元年(1403)明成祖登基时曾命僧人智光往使,明永乐四年灵藏的喇嘛扎巴坚赞也遣使赴天朝宫廷以“入贡”。该喇嘛在回程时先获得“灌顶国师”封号。“赞善王国师”的册封使是在次年,即明永乐五年(1407)被赐的,同时还被赐予金印。明永乐七年(1409),明朝复遣中官杨三保出使那里。明洪熙元年(1425)岭王卒,其从子(侄或甥)喃噶监藏(南喀坚赞)袭其位。新“王”于明宣德二年(1427)接受了“中官侯显的往使”。明正统五年(1440)他又呈奏朝廷强调自己年老,要求以其长子班丹监刿代替。帝不从其请,其子只得仅满足于“都指挥使”的称号。我们应该认为老国王继续执政,但到明成华三年(1467),皇帝诏令其一位“塔儿”把监粲袭封,后来,皇帝又封某一位喃噶监粲巴藏卜为赞善王,此人卒于明弘治十六年(1503)。其弟端竹监粲奉命嗣之,他是《明史》中向我们提到的最后一位灵藏王。此人在明嘉靖(1522—1566)后还曾向天朝宫廷上贡a。

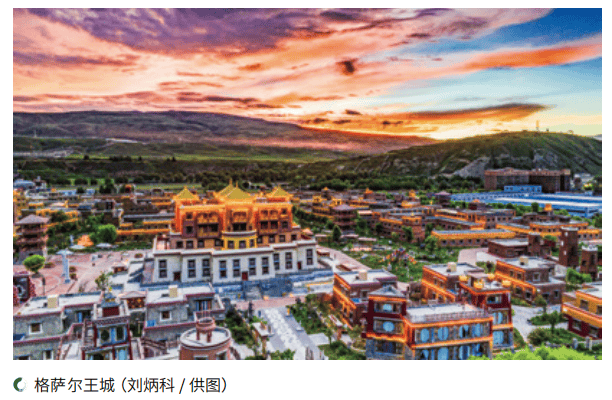

《贤者喜宴》和松巴堪布的《问答》等史书记载,岭部落的中心即是位于德格县境内的俄支地方,史称、灵藏、岭仓或林仓,是“林葱”统治这一部落的家族名称,格萨尔则出身于该家族。关于岭部落中心,也有不同说法,任乃强先生认为,“格萨尔出生地,在石渠县雄坝。今尚为林葱土司辖境。建一神殿于此,奉为家祠。相传格萨尔诞生处,有草四时长青,今于其处立坛,即在祠内。祠内又尚保存有格萨尔所用之武器,与象牙图章”b。另一种说法是,林国部落主体的中心应是黄河第一湾的果洛地区的查岭寺附近(《安多政教史》等)。还有一种说法是岭国的中心即在现今擦擦寺附近(德格境内)。松巴益喜堪布(1704—1788)在《问答》中说:“格萨尔出生地系自中部康区上溯至黄河(玛曲)、澜沧江(杂曲)和长江(治曲)三者中澜沧江(杂曲河)与吉雄河和擦龙河三河汇合处。它位于德格王宫左侧系德格属地。他(格萨尔)确切的诞生地,其谷底深处有一清澈如镜的小湖泊,谷口处两河汇合并流,在呈四角状的悬崖间绿茵如席,此处尚长有一棵孤零零的树木。其父辈搭建帐篷的遗迹处留有一巨石板。人称此处为‘吉尼玛贡切’。该地上方流经康清沟的河水和亚尼河以及澜沧江(杂曲)三股河流汇合而成,被称为大日(虎山)的山峰前有一座犹如心脏般小山丘毗邻而立。矗立在其下方的巨大藏族格萨尔彩绘石刻(四川省非物质文化遗产保护中心/供图)的悬崖山峰下有一处叫做贡巴擦的‘年神’栖息地,前方便供奉着30员将士的石堆祭台。关于格萨尔的氏族,系属于中部康区的德格地区岭巴和丹玛大部落二者中的一个。现在岭巴部落不属于德格辖区,而丹玛部落依然是其属地。”c温玉成教授根据谭其骧教授主编的《中国历史地图集》唐代吐蕃地图中所标的“灵”地,对“岭国”古遗址做过专题研究,并曾率一只考察队前往被称为格萨尔王遗址的德格俄支寺及其周围考察,获得一系列新的发现。他认为,唐代岷山以西的生羌首领叫董哥罗,在邛崃山以西的东女国等八国中的哥邻国、弱水国、咄霸国、东女国、悉董国的国王也都是董姓(或汤姓),这些都进一步说明灵国的势力在向东推进。吐蕃灭亡后各部落分裂,灵国便更加强大起来,成为灵·格萨尔王诞生的历史背景。《北史附国传》中称他们为当迷,在松赞干布向东北方向进军消灭白狼、吐谷浑的过程中,与多弥部落结成军事同盟,在此后吐蕃与唐朝的战争中,多弥部落成为吐蕃东北的军事基地,多弥部落的董姓也可追溯到西藏古代四大姓氏之一的“董氏”血统。a此后到9世纪多弥部落建立自己的灵国。据他说,古城墙遗址里曾出土过许多唐宋时期牦角组成的祭祀文物,该寺还收藏了一批格萨尔时期的头盔、长矛、刀、皮制鱼鳞甲等11—12世纪的珍贵文物。其中一件文物叫鉞,年代大约为南北朝至唐代时期。2019年7月笔者也前往俄支寺周围进行学术考察,发现现在的俄支寺由俄支寺和岭仓官寨两部分组成。其中俄支寺,全称为俄支然登泽(འགུ་ཟི་རབ་བརྟན་རྩེ།),建于公元11世纪,坐南朝北,依坡而建,该寺的东南西北各有900米的古城墙基遗址,至今依稀可见。清代著名的藏族学者智观巴·贡却乎丹巴饶吉在他的《安多政教史》中所说的格萨尔邀请阿尼·绛曲哲果和米底嘉纳讲经建寺指的就是这座。当时格萨尔王宫狮龙宫殿与寺相邻而居,现在只保存着寺院,宫殿早已荡然无存。周边还有“茶叶条状”的3个古城堡。据说分别是格萨尔史诗中所称的3个茶城,即甲卡仁莫、甲卡目波和甲卡须莫。其中甲卡仁莫(格萨尔王妃的宫殿)后来被改建为岭仓官寨,并几易其主,现为绒戈寺的所在地,是一组碉堡式建筑群。它坐落于离寺不足1公里的对面小山包顶上,地理位置非常特殊,周围有一条小河围绕,形成天然的军事堡垒,易守难攻,至今保存完好。俄支寺大金殿内至今保存着大量的壁画,据文物专家鉴定,已有a 巴卧·祖拉陈瓦:《贤者喜宴·吐蕃史》,黄颢、周润年译注,青海人民出版社,2017年,第9页,其中道:“起初有六猴雏。总之,俟后繁衍众多,分为四部,并彼此发生争执,此即所谓西藏之四个人种:斯、穆、董及冬等四种血统。还有一说是:增加查、楚等,谓之六种人。”1000年的历史。寺内还保存着格萨尔时代的部分文物,包括娘萨夏玫玛7件陪嫁品当中的一尊生铁黑护法像、阿尼·绛曲哲果赠予格萨尔王的本尊莲师像、岭国的般若经,以及岭仓家族为超度岭勇士用金汁银汁等珍贵材料所写的部分大藏经。

综上所述,笔者认为,岭国作为三江源地区一个重要的部落,兴起于唐朝,但由于朗达玛的灭佛和吐蕃的灭亡,整个西藏成为各地方割据势力统治地区。也由于吐蕃的突然灭亡,使发展势头强劲的佛教在9世纪停止了在西藏腹地的发展转而向外部扩张,三江源地区依然处于本土文化主导的地区。这一地区自然也没有形成统一政权。岭国部落依旧按传统方式生存和延续。公元11世纪因格萨尔的诞生为岭国改变其命运带来契机,成为以岭仓家族为中心的岭国进一步复兴的历史节点。格萨尔出生在现今德格县擦擦寺附近的吉索亚戈卡多(སྐྱིད་སོ་་ཡག་གི་ཁ་མདོ།),他在俄支寺附近建造宫殿,后成为岭葱家族的官寨,随着其家族势力的壮大,占领了现今的青海果洛地区,在达日县的查岭寺附近又建宫殿,成为另一个家族实力中心,最终从黄河上游到金沙江和澜沧江一带均被纳入他的势力范围。关于格萨尔的身世在史书中多有记载。毛尔盖桑木旦先生在参考众多的藏文史料基础上所得出的结论,基本符合诸史家的普遍观点。他认为,格萨尔属藏族原始四大氏族中的董氏族(ལྡོང་།)。董氏族又被称为阿珀董(ཨ་སྤོ་ལྡོང་།)。一般而言,董氏族支系纷繁,据说有阿珀董和拉董(ལྷ་ལྡོང་།)等,他们均出自先祖普沃董(ཕུ་བོ་ལྡོང་།)及王妃直嘎玛(འབྲི་སྒ་མ།)。董氏族分为肤色白皙的董氏、黝黑的董氏、花色的董氏和紫黑的董氏4个支系,出生于这些支系的人谙熟十八般武艺。卫藏、康区和安多自古就有董氏族人活动,在岭国尤其如此。岭国地域即在六岗中的色莫岗。岭国有上中下3个万户府。相传上部万户府在上部康区金沙江畔,境内有拜贡岩山,谷顶有精美的山中小庙雅查和岗查雅,谷尾恭思和芒竹两地的大长官是林·萨冬僧伦,僧伦之长子为贾查协噶。中部万户府在澜沧江畔。下部万户府在多康黄河沿岸。岭国的万户府相传是管民1万户并统领3万兵力的首领。董氏族分布在岭国的子孙分为长系、次系和幼系。他们世代相传的历史是:岭国长系的头领是达绒地方的思潘,次系的头领是直绒地方的达拉,小系的头领是喇绒地方的阿聂察根晁沃。阿聂察根晁沃寿命长,人称晁根,他的真名叫晁沃甲。其长子为晁沃潘,即晁同,次子是僧伦,第三子是囊琼玉达。僧伦婚配汉家女,生子汉裔孔杰,又婚配嘎姆,生子格阔甲或格萨尔。格萨尔小名叫觉如,后来称王统治岭国各地。a关于格萨尔生卒年年代,《安多政教史》说:“格萨尔的生年有庚子和癸巳两种说法,无论为何,是属第一个甲子。”按第一个甲子的庚子应为1260年,癸巳为1053年。但是藏区著名学者堆迥·久哲益西多杰则反对这种观点,他在《密宗前译派源流传记》一书中写道:“藏历第一甲子戊寅年(土虎阳年)即公元1038年,岭·格萨尔王诞生,这一年印度学者阿底峡56岁,宗喀王尺南德赞即角厮罗42岁……岭·格萨尔16岁时阿底峡圆寂……岭·格萨尔50岁,米拉日巴尊者48岁……萨迦·索朗泽毛6岁,萨迦贡嘎宁保56岁,帕毛珠巴和嘎尔玛都松钦巴38岁。藏历第二甲子己亥土猪年,即公元1119年,岭·格萨尔王在地处黄河源头的玛沁雪山附近逝世,享年81岁。”格萨尔诞生于土虎年的说法在史书上有较为确凿的记载,因此,笔者也倾向于格萨尔生于公元1038年、卒于1119年的观点。

通过现有文献资料,我们很难摸清当时确切的历史细节,但运用社会学或人类学的理论,可以推测和证实当时的社会文化语境。18世纪意大利社会历史学家维科认为,人类历史经过了三个时代,神的时代、英雄时代和人的时代。他说神的时代就是人类社会被神和神话主宰的时代。后来神统治世界的时代逐渐为英雄时代所取代。那个时代为造就英雄创造了条件,英雄是那个时代的主角。维科认为,在英雄时代,在自然本性上,英雄被认为是神的化身,或天神所派,一切事物都由神所造就,这样在血统上他们自然有了一种高贵性,自然也就成了人类的君主;在习俗上,是暴躁的、拘泥细节的,就像传说中阿喀琉斯那样人物的习俗,英雄对民众和社会的无情统治或精心呵护都是神意的体现;在自然法方面,凭借被宗教支配的强力的法,认为这是对尚处于欠推理能力的普通民众的应对方法;政体方面,推行权贵或贵族专政的政府。另外在文字、语言和法学等方面都有英雄时代特定的文化符号。b文化学者认为,古代诗人们相信远古时期的确曾有过这样的时代,并在诗歌中加以描述,如古希腊诗人赫西俄德。他在《田功农时》中将“英雄时代”置于青铜和黑铁两纪之间;生活于该时代的人群属于更加高贵公正的类神种族,被称作“半神”。在古希腊传说中,“英雄时代”大约持续四五代人。现代学术主张,世界上其他民族各有其传说的“英雄时代”。a维科相信,尽管这是对希腊历史文化的分析中所得出的结论,但它却适应于整个人类。公元11世纪生活在三江源的各部落就处在从“神的时代”逐步过渡到“英雄的时代”的阶段。根据古典主义研究结果表明,人类在自己的童年阶段出现过一段口头讲故事、把讲故事奉为神圣的历史时期,那时,神话就是人类自己的历史,除神话以外人类别无其他意义上的历史。这一现象一直延续到“英雄时代”,格萨尔就出生在这样一个时代。也就说,在格萨尔生活的时代,是处在以口头表达为主要交际方式的社会,讲述故事、传唱部落历史、崇尚英雄和歌颂英雄业绩成为他们日常生活内容之一。那个时代也是“诗性智慧”或“神话性思维”主导人们思想和行为的时代。作为一名学者,松巴堪布在《问答》中对“英雄时代”的格萨尔及其英雄业绩做了力所能及a 王以欣:《神话与历史》,商务印书馆,2006年,第38页。的客观描述,格萨尔系桑伦和噶氏之子。相传岭巴部落和丹部落曾不断遭受强盗侵扰,当地人便供奉本地的一年神山的神祇,并祈祷庇佑相助,于是出生了作为该神灵转世的格萨尔……格萨尔出生不久,其叔父晁通将其流放到黄河源头的扎陵湖和鄂陵湖附近的拉龙玉多,在那里他落了户并成长为一个勇敢的人。《五世达赖传记》(A卷第81页)记载,此地有一座被称为格萨尔栓牦牛处的小山丘,在其不远处尚有一片被称作霍尔屯兵安营地的开阔平川。格萨尔确系是一位智勇双全的人,分别娶梅萨和岭嘉洛部的珠姆为妻。格萨尔坐骑被称作绛桂叶尔巴,格萨尔后来所降伏的所谓的“妖魔”系来自位于拉萨北部纳木错湖附近的古茹和门拉两地交界地(该地系宅瓦纳仓属地)的一位威猛顽强的勇士,他所出生的纳仓被称为“妖魔部落”。那勇士曾到拉萨南部的贡布地方,据说那里有一泉眼,谁喝了这泉水,谁就会导致精神错乱,故附近生活的人和牲畜都显得神志恍惚。若如谁喝了这口泉水,该地有一处被称为“和尚则古”的恶魔寄魂山的3个湖泊之水流一旦汇合,这人就会变成恶魔。因此,那个勇士也许正好碰到这些怪事就变成了恶魔。这人从此处(指拉萨)继续行进至东北方向的当雄,在那里他用鹿角鹿骨堆砌成一座城堡,人称“魔城夏拉囊宗”,以此为据点行盗抢之事。有一次他来到岭地,恰逢格萨尔外出打猎,便将其妻梅萨和内人青翁巾掳掠而去。格萨尔归来时方闻此讯,便跃马一路驰骋赶往魔域,蹚过康巴曲河,当抵达魔域时魔王已外出抢劫,见到梅萨,梅萨将格萨尔隐藏在一地洞传授如何消灭魔王的秘诀。魔王返回城堡后便酣然入睡,次日太阳初升时分,只见从其鼻孔中分别爬出一白一黑两只毒蛇,在魔王脸上搏斗起来,它们是魔王的寄魂蛇,当黑蛇离开魔王身体盘踞时,格萨尔便一箭射向毒蛇,顿时将其寄魂湖和寄魂蛇一并射死。相传格萨尔与梅萨在魔国一共待了9年。就在那时,霍尔国白帐王、黑帐王和黄帐王的强盗来到岭地,将格萨尔之兄嘉察协噶尔和30员将士杀死,把总管王查干和爱妃珠姆掳掠而去,并把珠姆纳为妻子。霍尔国与岭地相距不远,就在渡过第七道黄河大拐弯处的阿沁峡谷深处有一座叫“冈恰嘎布”的雪山,其东侧矗立着一座巨大的崖山,山脚下便坐落着霍尔国白帐王的崖孜红宫……当格萨尔从魔国返回岭地时才听到霍尔人进犯岭地的消息,随即率岭国大军前往崖孜红宫。格萨尔等用铁索攀爬到霍尔城堡内,打开城门,大部队顿时蜂拥而至,杀进城堡,杀死霍尔王和其众多的士兵,但其中以勇敢著称的七勇士“亚娃佳顿”逃遁。格萨尔将珠姆和查干带回岭国。后来格萨尔在一次前往便跃马一路驰骋赶往魔域,蹚过康巴曲河,当丹玛属地途中,遭到该地獒犬袭击,因其坐骑抵达魔域时魔王已外出抢劫,见到梅萨,梅萨受惊将其摔下马而亡。a应该说,松巴堪布的描将格萨尔隐藏在一地洞传授如何消灭魔王的秘述是经过较为严格的学术考证和梳理的。然而,诀。魔王返回城堡后便酣然入睡,次日太阳初他毕竟生活在18世纪,那时现代文明之光尚升时分,只见从其鼻孔中分别爬出一白一黑两未烛照西藏,现代批评性分析的学术思想自不待只毒蛇,在魔王脸上搏斗起来,它们是魔王的言,学者依然运用传统的学术方法,因此,在他寄魂蛇,当黑蛇离开魔王身体盘踞时,格萨尔的这段描述中未免夹杂某些主观色彩,具有一定便一箭射向毒蛇,顿时将其寄魂湖和寄魂蛇一“诗性”成分。但无论如何,笔者认为,松巴堪布并射死。相传格萨尔与梅萨在魔国一共待了9用一个传统历史学家的眼光对格萨尔英雄事迹细年。就在那时,霍尔国白帐王、黑帐王和黄帐节方面的描述在一定程度上填补了传统文献在这王的强盗来到岭地,将格萨尔之兄嘉察协噶尔方面的不足。

关于格萨尔生前的真实生活情景在成书于公元14世纪的《朗氏家族史》b作了较为详实的描述。其中记载了生活在多康地区的格萨尔先后两次邀请密宗瑜伽师阿尼·绛曲哲果(བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ།968—1076)前往岭地的历史。其中记载说,格萨尔由于归宗于阿尼·绛曲哲果门下,请瑜伽师先后两次到岭国,第一次瑜伽师应空行母授记西藏前往东方,到达格尔措山山腰时,岭王格萨尔奉献了罗刹的黑色避雷大氅、罗刹的花花宝剑、罗刹的乌雅马,请求授予长生不死的灌顶。说:“在我降伏凶残的鬼神时,请您守护我的身体。”瑜伽师答道:“当您的死期降临之际,我纵然勉力,岂可作凭依,瑜伽师我做您的守护神,保证您不发生磨难,八十八岁是您的寿期。”a后来,瑜伽师前往汉地时,格萨尔馈马来到汉地,再次启请他,但由于另有行程安排,答应待时日再前往岭地。瑜伽师第二次前往岭地与格萨尔等会面是在他从汉地辗转回来途中,“当(瑜伽师)抵达岭国的果尔砣地方时,岭王(格萨尔)驾到岭国悦地区的上部地方,岭国人士均前往那里赠送礼品。他(指格萨尔)供献了《历史宝炬》、《支撑宗教的大象》、《朗氏灵犀宝卷》、猛利的法鼓、刑场白银号、令人胆寒的黑旗、阿阇黎莲花生的经卷、冠冕、衣服和靴子等,以及状如白额马的磐石坐骑”b。并启请瑜伽师帮助“调伏凶恶的鬼神,增长岭国的人口和财富,消除人畜瘟疫,关心藏地的安乐……”此次是首次献礼。僧论赠送了花绵羊;(总管王)查根供养了白椽木;晁同供黑腰刀;佟布馈赠了白华盖;协噶尔供养了白哈达。总之,岭国30位头领、30位勇士、30个青壮男子、30位应供喇嘛、30位尼姑每人分别奉献了礼品,进行了一次启请c……当(瑜伽师)说要离去时,岭·格萨尔说道:“危害雪域的一切(鬼神),我征而未服,若不尊重阿阇黎你的教诲,杀害全体有情,只能是损害疆土而已。现在请调伏东方的寻香王、南方的阎罗王、西方的罗刹古尔峒和北方的男女夜叉,役使为具誓,请留意藏地的利乐。岭国8个平坝及其上部地方献给证果您作阿练若,岭国何处安乐,(我)便赠给得道者您作驻锡地,状似白额马的此巨石献给您作降魔伏鬼的坐骑。”说罢,他们供施二人一同前往岭国8个坝子中的悦德雅塘和岭国上下部各地。d瑜伽师从积石山前往岭国时,他给岭国男女施主惠赠了悉地,多次讲经灌顶,临行前,格萨尔向他恳求瑜伽师继续逗留在岭国,但瑜伽师执意前往玛旁雍措湖畔的曼遮地方静修。格萨尔即返回家乡e。这是藏族传统文献中描写和叙述人与事物真实情况的典型范本,也是格萨尔在藏学领域具有人类学和书写民族志文本形态的早期记录。另外,密宗瑜伽师阿尼·绛曲哲果生活在公元10世纪初至11世纪中下叶,此时正值佛教在西藏腹地处于后弘期初期。但三江源地区的佛教是在后弘期以后被传入的,根据《郎氏家族史》,密宗瑜伽师阿尼·绛曲哲果第一次将位于三江源腹地的念青唐古拉和阿尼玛卿等神山教化并归宗佛门,成为佛教的护法神,建立道场,且向包括格萨尔在内岭国的臣民宣讲佛法。这段文字还隐约反映出格萨尔时代佛教在三江源地区初传的历史情景。

除此之外,关于格萨尔的英雄业绩在一些史书中或只提及或用转述的口吻描述,还有关于他的活动的遗迹或武器铠甲,以及生前的遗物在藏区各地零星可见,包括被称为格萨尔家庙的玉树囊谦县达纳寺保存着其30员大将的灵塔。本文并无意通过文本上的记载勾勒出一幅完整的格萨尔的历史画卷,而是旨在通过这些零星的记载说明格萨尔这个历史人物的真实存在性和格萨尔史诗的前历史形态。

这样一种“原初历史”意义上的格萨尔叙事在后来几个世纪里,进入到大众口头传播领域,经历了不断文本化过程。在那种语境下,对历史的理解并非像现在一样采取理性和逻辑的思维方式,而是在一种神话性的思维模式下对它加以理解阐释和传颂。在此种情况下,历史不存在理性思维模式下所采用的特定时间和空间概念。事件序列也并非是因果性的,而是联想性的。因为在口传时代,某种历史事件发生之后,逐渐变成朦胧的确切性的存在,然后被当时人们所禀赋的神话思维所捕捉,并与其相连接,演绎成为“精骛八极、心游万仞”的诗性想象。这样一来,原始经验或原叙事就不免成为“主体性的历史”,带有较强的主观性和意象性色彩。在后来的演进过程中,格萨尔史诗又不断经历“去历史化”过程,逐步形成历史神话化、神话艺术化的局面,最终构织起宏大神圣叙事的篇制。由于篇幅所限,这部分内容将另辟专文赘述。

综上所述,“历史叙事”是世界上诸多其他史诗产生的起点,但多数史诗由于其时代的久远性,其真实历史面目无法从文字性文献资料和民俗生活等得到复原,只能通过神话、考古等形式间接稽考和获取。即使这样,学者们仍然对印度史诗《摩诃婆罗多》,古希腊荷马史诗《奥德赛》和《伊利亚特》以及古巴比伦史诗《吉尔伽美什》,甚至德国的《尼伯龙根之歌》、日耳曼人的英雄史诗《老埃达》、法国的《罗兰之歌》、英格兰的《贝奥武夫》等诸多的英雄史诗都找到了它们的历史原型,对其起源问题有了深刻认识,并认为它们是对当时不同历史事件的“模仿”和“再现”,起源于“具体的历史事件”,在学界还形成了英雄史诗起源问题的“历史学派”理论。相比之下,格萨尔史诗产生年代相对较晚,诸多文献、文物、遗迹以及鲜活的民俗事象均真实记载和呈现了关于《格萨尔》前史诗时代的历史情形,成为观照格萨尔历史的镜像。通过对相关功能性记忆资料的解读,运用相关的理论和方法以及世界其他英雄史诗起源问题的学术成果,我们至少可以获得如下结论:格萨尔是一个生活在公元11—12世纪的有血有肉的历史人物。他生于1038年,卒于1119年,是三江源地区的“岭”部落首领,也是一位英雄。后来格萨尔史诗无论在体量上如何扩展,内容上如何演化,结构上如何变化,“历史叙事”则是它们的“原型”和“本体”,也为史诗在后来的进一步发展历史神话化、神话艺术化的演进奠定了基础。他所统治的岭国是一个具有悠久历史的牧业部落,起初与周围的各部落互不统属,到元朝后期,尤其到了明朝中央政府在此设立管辖机构,成为与西藏腹地几个重要的地方性权贵并驾齐驱的部落联盟。当时岭国及其三江源地区大部分地区仍处于口头交际为主要手段的前文字社会,神话时代向英雄时代过渡时期,口头传统是他们唯一的交际手段,族群的集体记忆是祖先历史文化的熔炉。由于地理上的边缘化,佛教文化尚没有成为该地区主流意识形态,神话和原始思维仍主导着该地区人们的价值观。格萨尔时期,也是佛教开始进入三江源地区的时代。

(本文原载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊,注释从略。如需查阅或引用,请阅读原文)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:诺布旺丹(全国格萨尔工作领导小组办公室主任,中国社科院大学教授,博士生导师)