【美丽中国】傣乡稻香醉心田‖余隆海

傣乡稻香醉心田

余隆海

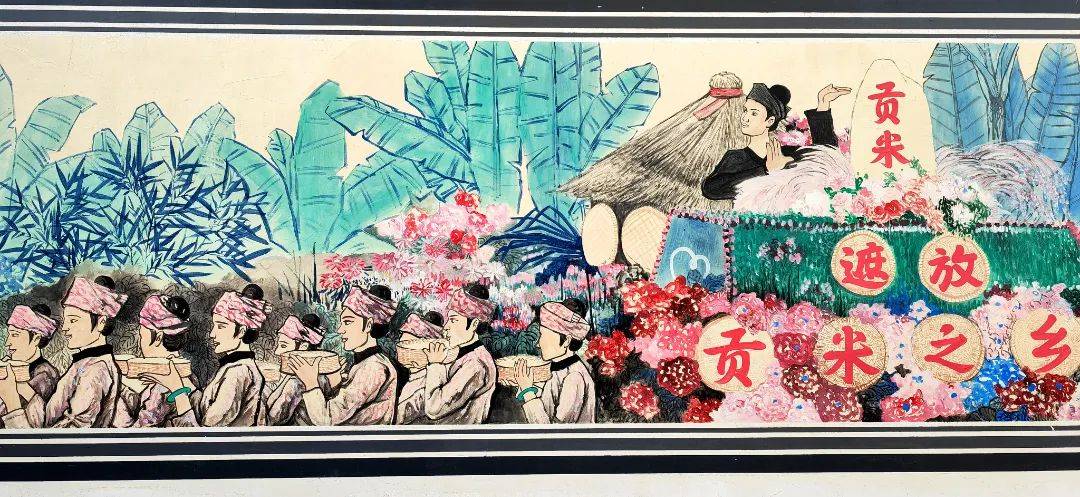

前不久,我有一次难忘的滇西之行。在云南德宏傣族景颇族自治州芒市,我入驻酒店的大堂里,用透明圆柱玻璃罩着一株结满谷穗的全株稻禾,稻株高2.4米。原来,这是酒店老总从“贡米之乡”——-芒市遮放镇拍买回来的,他视这株遮放巨型稻为“镇店之宝”。

贡米之乡——遮放

我决定去一趟遮放坝子,实地寻访遮放稻的“前世今生”。

遮放镇地处滇西边境,在历史上是抗战生命线——滇缅公路的交通枢纽,史迪威码头遗址依旧存在。如今,320国道、杭瑞高速、芒瑞大道穿境而过,高速公路在遮放镇境内竟有两个出口:遮放和遮相。

从杭瑞高速遮放口下道,进入贡米大道,你会发现,遮放宛若一个宏大精致的长方形绿宝盆。盆周青山如黛,山岚缥缈。盆底二十多万亩田畴广阔,一望无际。龙江、芒市大河、南木冷河相聚盆地,滋养着万顷良田,河岸树木丛生,芦苇随风摇曳。榕树、菩提树、鸡蛋花树掩映成林、绿荫砸地,椰子树、芭蕉林临风摇曳,芒果林、荔枝林、菠萝蜜硕果满枝,凤尾竹掩映中的傣家小楼静谧安详,绿树丛中的佛塔金碧辉煌,佛幡翻飞飘扬。

稻收时节,秋高气爽,风和日丽。遮放坝子成为一片黄绿的海洋,即将成熟的稻穗谷粒饱满,清风徐来,稻禾“沙沙”作响,缕缕稻香悠悠飘荡,沁人心脾。

丰收图

“遮放”是傣语“沼泽城”之意。相传,远古傣族先民在坝子的边缘靠采集野生稻、打鱼、狩猎为生。一次偶然的机会,野生稻谷掉入沼泽地里,冬去春来,稻种发芽,茁壮成长,到了深秋,稻穗金黄,人们划着竹筏把成熟的稻穗采收回来碾米食用,并精选种子连续复种,年复一年,便形成了遮放特有的高秆水稻。作为我国现存三个野生稻谷原种地之一,遮放独有的稻种有“毫秕”和“毫目细”两个品种。特殊的湿热河谷水土气候,让遮放坝子里出产的软香型大米米质优良、饭香怡人。早在古代南方丝绸之路时代,南来北往的人们就有“象达姑娘龙陵雨,芒市谷子遮放米”的风韵之说。

现在,遮放镇里的人口超六成为傣族,傣族的先民不但是我国最早种植水稻的民族之一,很早就掌握了犁耕和灌溉技术,而且还形成饲养大象、以象耕田种稻等独特的农耕习俗。唐代经略使樊绰在《云南志》中写道,“芒施芒蛮部落,其西遮放,川源广邈,田土富饶。孔雀巢人家树上,象大如牛,土俗养象以耕田,仍烧其粪”。遮放,可以说是象耕时代野生稻的驯化之地。

“滇西粮仓”芒市遮放美景

关于遮放贡米,有一个传说:1623年,傣族土司多思谭因征伐有功,被明熹宗朱由检召入京城加以封赏。为了这次觐见,多思谭特意贡献了一些自家的土特产——遮放稻米。皇帝在用膳时发现遮放软米饭洁白如玉,酥松香软润口,于是龙颜大悦,钦定遮放香软米为“贡米”,指定每年上贡,恩赏多思谭在京游度三年。回到家乡后,多思谭发动百姓开荒垦田,广种贡稻。直到1912年,遮放贡米才结束它的纳贡历史。

帝王的嘉予成为遮放贡米的“金字招牌”,却没能让它真正造福苍生百姓。走过几百年的风雨春秋,遮放贡米一直没有走上平民百姓的餐桌,成为他们饭碗里的美味主食。原来,这种巨型稻有一个特点,就是产地只限于遮放允午村面积两百余亩的稻田,耐不住高温,也不能施化肥,田地不能太肥沃,稻秆高达两米以上,极易倒伏,生长期比普通水稻多五十余天,一般的稻谷已收割完了,它才开始扬花,亩产量不足三百斤,优质而不高产。在那个以粮为纲的时代,产量始终是农业生产的首要目标。人们只好无可奈何地弃种巨型稻,改种产量更高的杂交稻,只保留少量原种稻栽种,方才保存了傣乡珍稀稻种,遮放贡米便这样一直被深藏闺中,不少当地人也是只闻其名,很少有人能尝到一口香气诱人的贡米饭。

进入新世纪,人们早已不再为吃不饱发愁了,吃饱更要吃好的需求一天天看涨。回应市场的召唤,敏锐的决策者提出,开发传统遮放贡米资源,让新生的贡米走入寻常百姓家。几经筹备,人们从国家种质资源库买回遮放稻老品种,又从缅甸引回外流品种,在原产地允午村恢复栽种,提纯扶壮,进行品种改良。

骄阳下的傣乡四野寂静,我和傣族小伙子多鑫培驱车来到位于遮放坝南木冷河流域的允午村。在这片巨型稻的故土,从山腰到坝子,原生巨型稻青绿葱郁,禾苗们争先恐后地朝着蓝天竞相拔节。由于比一般杂交稻多五十多天的生长期,巨型稻还没有扬花、灌浆。据说,抽穗灌浆后,人们还要为它帮插上竹竿,用以支撑高高的稻禾。

在旁边的几处田块,试验种植的优质稻新品种已经抽穗,稻田之中插立一块块小牌子,牌上写着嘉禾优、华浙优、秀香优、中香优、谷魂、云大、德优、德稻等字样。原来,这是农科专家们种的试验稻,今年有十多个品种在此种植,每个品种都由水稻专家主持大田试验。

交谈中,小多向我谈起有“德宏袁隆平”和稻田里的“铁人”之称的董保柱的事迹。董保柱曾是国家水稻产业技术体系德宏综合试验站站长、二级研究员,经他首次发现的优质软米多小穗水稻育种新材料比我国目前普遍种植的水稻多结1—4粒谷子,每穗多结百粒左右。多年来,董保柱选育出米质好、产量高、抗病虫性能好的十多种“德优”系列软米品种,累计种植面积超八千万亩,有三个品种还走出国门,在缅甸大面积种植。小小“一粒米”不仅为稻农增产增收,还让“遮放贡米”传统品牌重放异彩,香飘海内外。多年高强度的深耕劳作让老董患上了糖尿病、胆结石等疾病,家人和同事劝他多休息,他总是笑着说,“工作就是缓解病痛的药。”四十年沉迷于水稻研究的老董成果丰硕,他获得“全国农业科技推广标兵”“全国优秀科技工作者”“全国五一劳动奖章”等六项国家级荣誉。退休后的老董把自家的楼顶改造成了“试验田”,继续耕耘着自己的水稻梦。

有“德宏袁隆平”之誉的水稻专家董保柱

胡培松院士作为对我国水稻品质遗传改良、双季稻生产贡献巨大的权威专家,为了支持遮放稻的新品培育,将多个香软米优质稻新品种引进到遮放四个基地试验种植。

现在,历经无数披星戴月、餐风沐雨的日子,希望的田野终于奉献出金子般的种子,传统贡稻实现华丽转身,贡稻新品种育种改良大获成功,产量逼近杂交稻水平。曾经吃不到、吃不饱的巨型稻米,而今成为吃得到、吃得好的新型香软稻米。传统巨型稻品种也逐渐恢复了原有特性,一株“毫秕”高2.8米,成为“世界上株高最高的水稻”。

巨型稻从弃种到复种的漫漫征程,见证了国人从“吃饱”到“吃好”的历史性嬗变,也展现了当代“神农”们深耕大地、造福苍生的动人风采。

遮放贡米新品种的选育成功,开启了一个崭新的稻米市场,米业公司雨后春笋般应运而生,勤劳智慧的人们终于从稻田里捧出了一只闪闪发光的“金饭碗”。

临近九月,遮望水稻开镰收割。一台台收割机在金色的稻浪中来回奔忙,收割、脱粒、排出稻禾。阡陌交通,攘往熙來,运送稻谷的小货车往返穿梭,一处处乡村院坝晾晒着一层层金黄的稻谷。

傣族“小毕朗”(傣族对已婚女性的特殊称谓)线小晃高兴地来到一块即将收割的稻田中,和同样开心的“小毕朗”姐妹们合影留念。公路旁,线小晃的米业公司正在组织收购今年的新稻,验质、过磅、登记、入库……线小晃系着傣族围裙,背着绣花挎包,双手捧起一把散发稻香的新稻谷,脸上绽放灿烂的笑颜。

党的二十大代表、傣族“小毕朗”线小晃

这些年来,线小晃发动农户种植遮放贡米新品种,免费发放谷种、免费指导技术,并以高于市场的价格收购农户们的稻谷。她的真诚赢得了良好的信誉。与线小晃合作的农户已有五千多户,订单面积有3万亩。随着企业一天天成长起来,线小晃慷慨拿出不少钱粮帮助有困难的乡亲们和年轻的学子。米香爱更浓。有困难,找“咩叭”,而这个“咩叭”就是线小晃。她带领大家共奔好日子的正行善举,像遮放稻米一样馨香四溢。带着这样的正气和人气,线小晃成为党的二十大代表,走进了庄严神圣的人民大会堂。

留得绿水青山,成就金山银山。为了不辜负脚下这块天选之地,让遮放坝子世代稻米飘香,遮放人已探索出一条稻米绿色生产新路子:把大米加工过程中产生的碎米酿成米酒,酒糟用来饲养生猪,猪粪排入沼气池,沼气用作酿酒的燃料,沼液合成有机肥还田。

离开遮放坝前,好客的傣族乡亲热情端上一碗香喷喷的米饭让我品尝。瓷碗里晶莹剔透的大米饭,散发出浓郁的香气,清香可口,粘而不稠,软滑适中。遮放贡米已行销全国十多个省区市。古时贡米帝王膳,今日珍品百姓餐。

作者余隆海在遮放稻田

夕辉西照,小多执意送我们一程。他打开车载音乐,音响里传出一首脍炙人口的老歌:

有一个美丽的地方啊啰,

傣族人民在这里生长啊啰。

密密的寨子紧紧相连,

那弯弯的江水呀绿波荡漾,

一只孔雀飞到了龙树上一只孔雀飞到了龙树上,

恩人哟就是那个共产党。

傣族地方有了您,

啊啊啊啊,

遍地花开朵朵香

…………

小多告诉我,这首《有一个美丽的地方》就诞生在这片美丽富饶的土地。歌曲以遮放傣族传统小曲为基调,展现了边疆德宏一带的秀美风光和风土人情:各族儿女在这里生生不息,密密的寨子紧紧相连,弯弯的龙江水碧波荡漾,美丽的孔雀带来吉祥美妙的歌声……旋律穿越时空,优美而抒情,像稻香一样令人陶醉。

稻田花海

聆听曼妙的歌声,远眺车窗外烂漫多姿的蓝天白云,凝视丰年稔岁的富饶田园,我神情欣悦,感佩交并。这片美丽富饶的土地,一粒稻米的传说和传奇,承载着农耕文明的历史记忆,诠释了诗意与人居的和谐融合,寄托着人们对美好生活的期望和追求。

清爽的秋风吹过稻浪,我深深地呼吸弥漫稻香的温馨气息,尽情享受着傣乡大地的醉美馈赠。

END

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:余隆海(四川大竹人。文化学者,甲骨文书法家。散文作品刊发于《人民日报》《四川日报》等20余种报刊。出版散文集《守卫信念》)