【教育】揭开重庆巴蜀中学历史之谜——得知当今“文联”发源之地

揭开重庆巴蜀中学历史之谜

得知当今“文联”发源之地

王复加

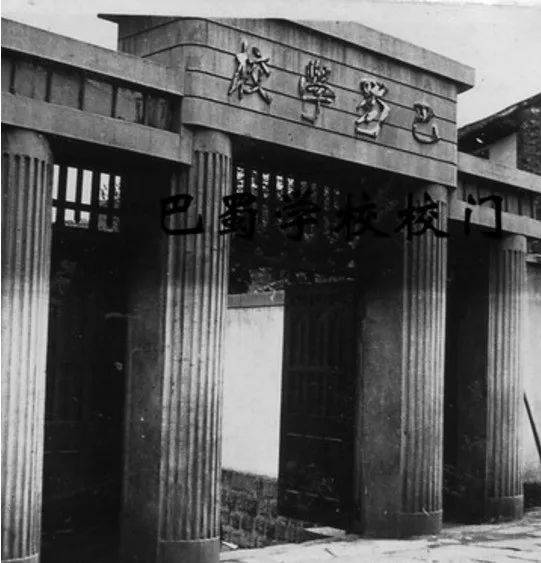

如今,重庆巴蜀中学的校门矗立着四根罗马风格的柱子,它们背后隐藏着一段鲜为人知的历史。本文将从这四根柱子入手,揭开巴蜀中学悠久历史的篇章。

2003年,在《渝中半岛城市形象设计》规划中,重庆市渝中区决定将观音岩中山医院附近的梯道改造成山城步道示范段(观音岩至人和街)。同年5月,现场勘测时,这四根罗马风格的柱子引起了渝中区建委负责人注意。他认为这些树立的柱子风格与周围的所有环境都格格不入,很可能具有重要的历史价值。渝中区城发公司的张长江总工程师回忆称,经过一番调查得知,这四根柱子原是巴蜀中学老校门的一部分,它们见证了学校最辉煌的岁月。

经复原巴蜀中学原始老校门的效果图

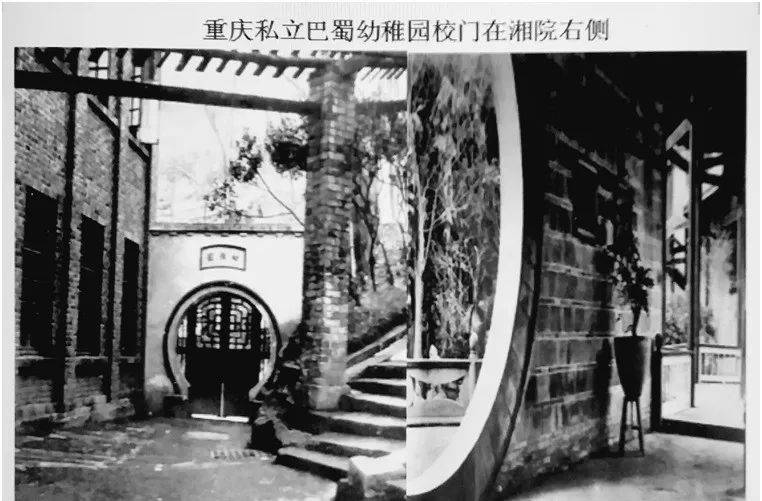

四根罗马柱不被人知的故事始于1928年底,川军将领(师长)王缵绪师长怀揣着“以教育救国”(的)理念,决定创办重庆私立巴蜀学校。为此,他变卖自己家产,购买下张家花园及大片土地上百顷作为校址。从1929年初,巴蜀学校正式创立时,创始人王缵绪亲自从设计到施工,又投下巨资建设长达五年之久,这四根罗马立柱是作为巴蜀学校大门,并在附近创建了巴蜀幼儿园、巴蜀小学等建筑,这都在校董王缵绪设计方案当中,含(幼、小、中、高、大)的五系齐全教育体系。

在学校周围建有八个独立大院落,分别取名菁园、莪园、朴园、棫园”、可园、宜园、亦园、怡园,以及三十七处门面房作为学校与临街围墙隔绝噪暗,这是创办人王缵绪长期对外出租供养学校日常开支考虑所建。

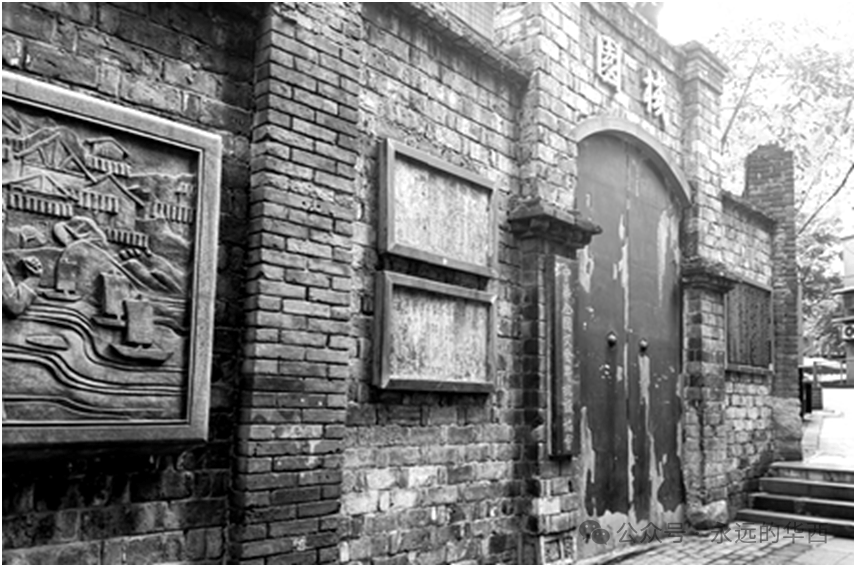

现巴蜀中学存有校董事长王缵绪前23年校史,含创建、教学、财务支出及师生们的简历等史料,都非常全面,其中就有“棫园”大门原貌照片。

其中之一便是“棫园”,位于校园一侧围墙向大溪沟方向约100米处。“棫”意指栋梁之材,体现了王缵绪办学的初衷与抱负。这也成为了重庆巴蜀学校近百年历史变迁的见证。

该校幼儿园、小学同时在建设中开始,并于1933年巴蜀学校五年整体建设完工正式开业。

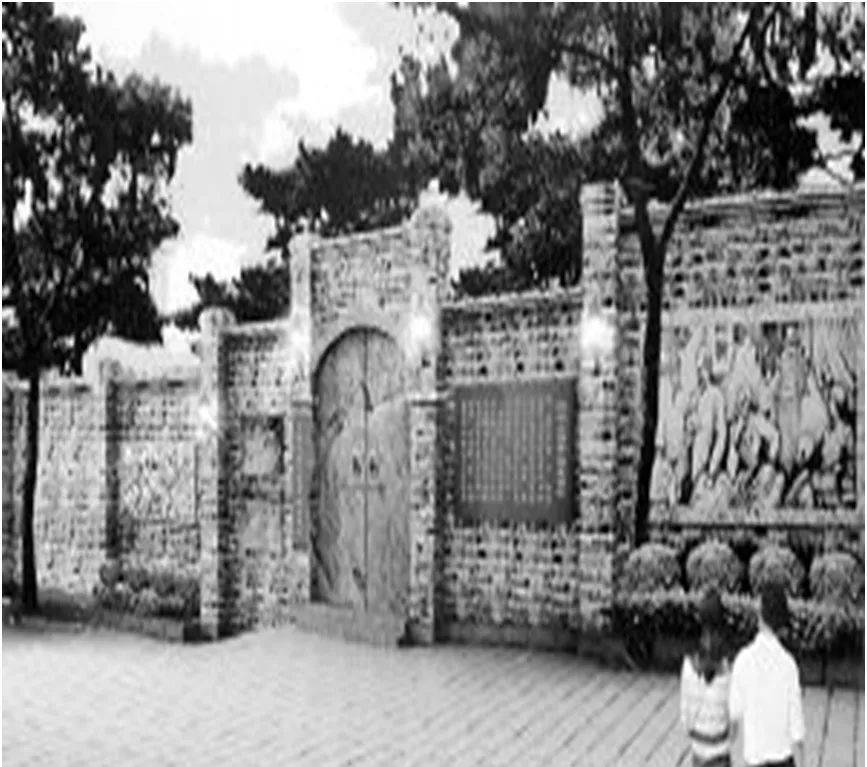

由创始人王缵绪校董个人建造与设计题写巴蜀学校最早校门

抗战全面爆发后,王缵绪担任四川省主席兼四川军管区总司令等军政数职。他将巴蜀学校作为战时学校收留落难儿童及抗战军人子女免费入学读书,另将“棫园”提供给“中华全国文艺界抗敌协会”(简称“文协”)作为办公用地点。为了寻找更多关于“文协”旧址的信息,渝中区建委工作人员在2023年5月至10月期间,走访了巴蜀中学、重庆市文史馆、重庆市文联等多个单位。最终,在重庆市博物馆找到了一张珍贵的照片——胡风一家人在1944年拍摄于“文协”旧址门前的照片。尽管照片已发霉,但仍能清晰看到旧址大门的整体面貌。通过图片修复技术,确认了旧址名为“棫园”。

中华全国文艺界抗敌协会旧址大门复原效果图

资料收集完毕后,渝中区建委决定从山城步道建设经费中拨出专项款项,用于修复这两处文化遗址。重庆巴蜀中学也捐资8万元,用于修复王缵绪创办的老校门,按原貌进行。

“中华全国文艺界抗敌协会”成立于1938年初,最初便设在王缵绪所建的独立大院落“棫园”之处。随着时间推移,协会逐渐发展壮大,成为现今的中国文学艺术界联合会(简称“文联”)。在全面抗战战火日异纷飞的八年中,不少国共政要支持协会的发展,如孙科、陈立夫等均为首届文协名誉理事,郭沫若、老舍、巴金、胡风、朱自清、丁玲、吴组缃、田汉等文化界人士均是“文协”的骨干成员。

随着抗日战争的深入,这里也成为了共产党宣传主张的重要场所。周恩来多次身现身巴蜀学校并在此演讲,鼓励年轻人投身革命事业。抗战之初,国难危殆,黄炎培一大家人因战乱流离失所,从上海逃到重庆,并得到王缵绪的帮助,安置在巴蜀学校的“菁园”居住,度过了长达八年最艰难的抗战时期。黄炎培还在学校内创办了《中华职业学校》,直至1950年后才迁往北京。

根据历史拍摄的25集电视连续剧《黄炎培》,展现了他们在王缵绪所建重庆巴蜀学校“菁园”内生活与工作场景。这一系列事件不仅记录了个人命运的起伏,更是重庆巴蜀学校与那段特殊历史紧密相连的见证。

拍摄《黄炎培》25集电视连续剧,摘影视片段展现他们是在王缵绪所创建的重庆巴蜀学校“菁园”内居住、工作与生活。

提供黄炎培在巴蜀校内办公室及会议室

在抗战中,周恩来走访黄炎培“菁园”居住地点,黄招待周吃面场景。

周恩来与黄炎培都曾在王缵绪所创办的重庆巴蜀学校中向学生演讲

附:

上文作者王缵绪长孙王复加(在校名字是王凤昌),在回忆祖父王缵绪创办巴蜀学校曾介绍说:“关于中国历史《升学指导》,从黄帝、唐(尧)、虞(舜)、夏、商、周讲起,然后讲春秋、战国、秦、汉、唐、宋、元、明、清,以及什么是春秋五霸,战国七雄。

关于语文《升学指导》,系统地告诉中国文学发展过程,唐诗、宋词、元曲、和小说,还有对李白、杜甫、韩愈、柳宗元等名人介绍。并告诉《三国演义》《水浒传》《聊斋志异》《红楼梦》《史记》《前汉书》《后汉书》等作者是谁,以及什么是《四书》《五经》。另介绍关于孔子、孟子、墨子学说。

关于算术《升学指导》,有大量小学课本里没有的、相当难的内容,什么《鸡兔问题》《流水问题》《时钟问题》等等。

尤其重点强调了重庆巴蜀学校在抗战时,该校董王缵绪能体谅国家机构与广大民众落难困境,并将自己多年所创建具有大规模的巴蜀学校,作为战时学校,其中还增办有孤儿院、童子军班及军事课程,该校董在校礼堂写下“勿忘国耻”等语警示师生;在校园墙壁写着“好铁要打钉,好男要当兵”;在校军旗写有“班超班、岳飞队,文天祥团”。学生写作文中使用频率最多辞语都是“枕戈待旦”“闻鸡起舞”“马革裹尸”“同仇敌忾”这类成语,可见当时中华民族即使半壁山河已陷敌手,而各省市流亡进入重庆巴蜀校的学生,实在太多,这都源于王缵绪在军阀战乱中的落后年代,所个人投资建成的上百顷校区,荫庇了万千战火中的流亡青年读书,成长于巴蜀学校。

直到今天,台湾中山大学诗人余光中教授多次返川,都难忘他八年中学就读于嘉陵江畔的重庆私立巴蜀学校,称它为第二故乡。

备注:此文章由作者家人授权“永远的华西”微信公众号发布。鉴于作者已辞世,为保持文章的原汁原味,文字上未做大修改。

作者简介

王复加,原名王凤昌,成都人,王缵绪嫡长孙。1941年,追随祖父王缵绪上将和父亲王泽濬中将奔赴前线第五战区,在该集团军军医部承担外文翻译的进口药品配制注射等医务抢救抗战受伤官兵工作。1944年后,从事报刊出版编辑等工作,“文革”中因家庭历史原因受波及,被划为右派送东北劳改。1979年平反后,回到人民出版社担任编审工作。离休后,曾担任三届民盟成都市委老龄工作委员会副主委、民盟成都市委直属城区一支部主委。

来源:永远的华西

作者:王复加(王缵绪长孙、巴蜀中学首届校友)

整理:王宇知 王洪伟