【文化传播】《繁花》背后讲的是什么?王家卫说了八个字

《繁花》背后讲的是什么?

王家卫说了八个字

许晓青

王家卫说:《繁花》这本书一共有三十一章,没有连贯的故事,表面是饮食男女,里面是山河岁月,时代变迁。

从和平饭店到外贸公司,从美食街区黄河路、进贤路,到早期13路电车串起的虹口提篮桥、普陀曹家渡,这张“繁花地图”沉甸甸,“铺满”了上海这座城市弥足珍贵的时代记忆。30集电视剧,不仅带来了电影般的质感,更展现出时代大潮中上海百姓的悲欢离合,那些勤奋、聪慧、机敏、坚韧的上海市民和“沪漂族”,紧紧抓住机遇,进而书写传奇。

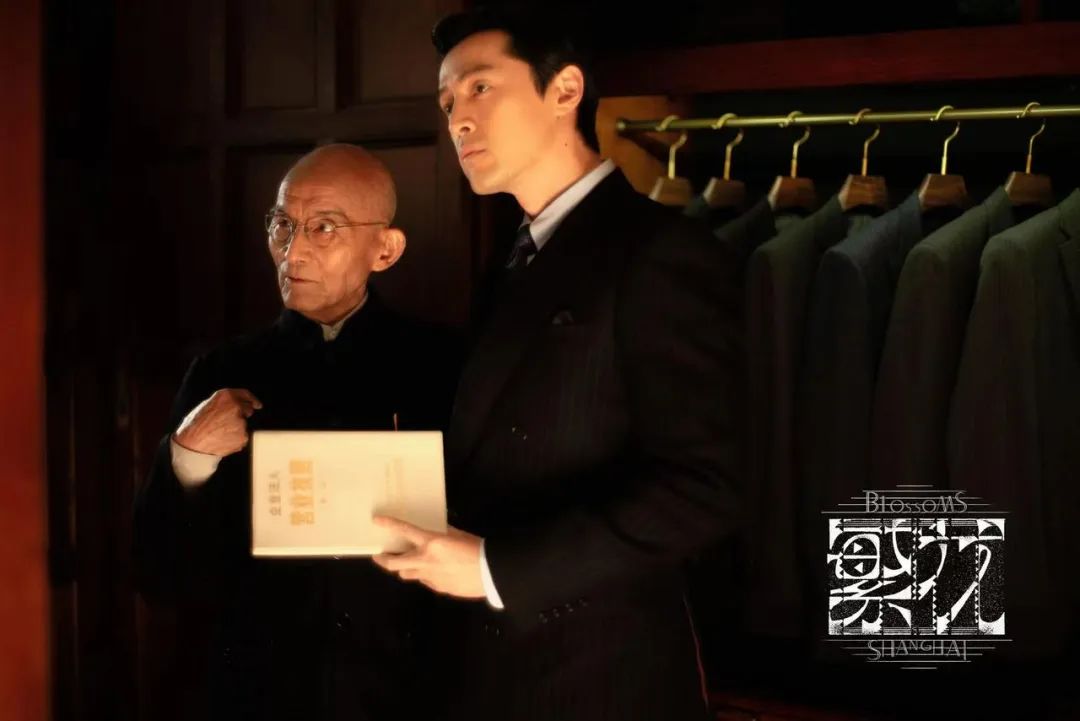

电影繁花剧照

“太阳刚刚下了地平线。软风一阵一阵地吹上人面,怪痒痒的。苏州河的浊水幻成了金绿色,轻轻地,悄悄地,向西流去。黄浦的夕潮不知怎的已经涨上了……”这是茅盾先生的《子夜》开篇,一直被认为是描写上海黄浦江和苏州河的传世名句。

约80年后,上海“50后”作家金宇澄尝试将上海方言作为写作的基底,于是这座城市又收获了这样一些妙笔。“时间飞快,阳光褪下来,苏州河变浓,变暗。”“东南风一劲,听见黄浦江船鸣,圆号宽广的嗡嗡声,抚慰少年人胸怀。”

1月8日,在上海东一美术馆,作家金宇澄站在自己的画作《隧道》前。(新华每日电讯记者刘颖摄)

《繁花》小说近35万字,创作定稿于2012年冬,2013年由上海文艺出版社出版发行,成为畅销书和长销书。此后大约十年,导演王家卫锲而不舍,从筹备到拍摄,大胆地“二次创作”,将小说中一部分“留白”的20世纪90年代上海故事扩容,生出一个全新的生命体——电视剧《繁花》。

最近,随着电视剧《繁花》热播,透过“繁花”这支岁月“万花筒”、这部时光“穿梭机”,一段段关于上海的珍贵记忆又跃将出来,成为这座城市乃至大江南北的焦点话题。在中央广播电视总台、腾讯视频、东方卫视和江苏卫视,《繁花》收视率和播放量一路走高;相关阅读平台显示,每天有40多万人同时在线搜索并阅读《繁花》原著,各大书店上架的《繁花》一时“洛阳纸贵”。与《繁花》创作关联度很高的金宇澄非虚构回忆集《回望》也十分走俏。《繁花》不仅是在上海本地走红,甚至已成为五湖四海、老老少少最近端着手机百看不厌的剧集,普通话夹着各地方言,边看边讨论,好不热闹。

“爱了爱了!这就是上海!”“太好看了,老泪纵横。”从和平饭店到外贸公司,从美食街区黄河路、进贤路,到早期13路电车串起的虹口提篮桥、普陀曹家渡,这张“繁花地图”沉甸甸,“铺满”了上海这座城市弥足珍贵的时代记忆。30集电视剧,不仅带来了电影般的质感,更展现出时代大潮中上海百姓的悲欢离合,那些勤奋、聪慧、机敏、坚韧的上海市民和“沪漂族”,紧紧抓住机遇,进而书写传奇。

1月6日在上海影视乐园拍摄的电视剧《繁花》的黄河路实景(新华每日电讯记者刘颖摄)

黄浦江与苏州河

“上海的面子和里子”

2024年1月8日,周一,早晨,薄雾,外滩

位于上海外滩中山东一路1号东一美术馆三楼的“繁花——金宇澄绘画展”迎来当天第一批参观者,其中不乏外国面孔。这里除了展出与“繁花”主题相关的美术作品及字体设计稿,更多的是《繁花》原著作者金宇澄多年来基于对上海生活感悟创作的形形色色的绘画作品。

金宇澄沉浸于写作,也爱画画。这些天,但凡参观者在展览现场与老金相遇,普通话夹着上海方言,都能热络聊起《繁花》剧情,“碰撞”出新的火花。

这个也被称为“外滩1号”的地方,向北步行十来分钟,就是《繁花》剧中反复出现的上海著名地标——和平饭店北楼。

金宇澄说,“和平饭店”本不在小说中,附近“外滩27号”原来的外贸公司,小说中也就寥寥数笔,但导演如此立体、生动地将其“还原”出来,“我是相当佩服”。

王家卫则解释,和平饭店的地理位置特殊,它的前面是黄浦江,后面是苏州河,黄浦江是上海的面子,苏州河是上海的里子,这与剧中“从阿宝到宝总”的人物身份转换,尤为贴切。

背靠苏州河,面朝黄浦江,恰是站在改革开放的风口浪尖。《繁花》剧中男主人公阿宝,在前辈爷叔的点拨下,学会了炒股和做生意。“这不是‘阿宝’一个人的故事,是那个时代无数个‘阿宝’的故事……这同时也是一座城,一个时代的故事。”王家卫说。

《繁花》剧中反复出现的地标——和平饭店北楼(新华每日电讯记者刘颖摄)

今天的和平饭店,成为南来北往旅行者的“打卡”胜地,这里不仅有九国风格客房,服务过众多外国元首、政要,这里也见证了中国一个个时代的进步。

1988年5月底,一块“李国机律师事务所”的铜匾出现在和平饭店——这是改革开放后中国内地首家以个人名义开办的律师事务所。而到了1997年,刚落户浦东陆家嘴经营人民币业务的美国花旗银行上海分行,正式进入上海外滩金融街,选址和平饭店北楼。同在这一年,中韩围棋对抗赛在和平饭店落子。

外贸、法务、金融、文化交流……风云际会的黄浦江畔,和平饭店伫立在“世界的路口”,是中国经济繁荣发展的“风向标”之一。

从和平饭店英国套房出发,步行至位于中山东一路27号的原上海外贸公司办公点,大约不超过5分钟。电视剧里,这颇具古意的办公空间里,汪小姐吃一堑长一智,收获订单,更收获成长。金宇澄说,他个人偏爱详细铺陈外贸公司细节的那一集,这里仿佛一个“麻雀虽小,五脏俱全”的上海外贸“小世界”。而今,重返“现场”,外滩27号已“变身”为久事美术馆,最好的位置留给丰富多彩的中外顶尖艺术。多位上海商务系统的“老外贸”拉着金宇澄的手说:“没想到能拍得这么好,都是回忆!”

王家卫认为,像剧中阿宝这样的工人,在那个年代要实现华丽转身,既需要勤奋、毅力,也离不开机遇。

剧中浓墨重彩再现了新中国股市起步阶段的上海西康路101号交易盛况。与剧中阿宝的经历近似,现实中有“杨百万”。1988年,杨怀定还没有“杨百万”的外号,他还只是上海铁合金厂的仓库保管员,为争一口气“下海”尝试异地买卖国库券。在最初的一两年里,他用国库券市场赚来的“第一桶金”,投入刚刚起步的股市,从最初的国库券交易获利800元人民币,到后来攒出两万元股本,再后来资产达上百万元。

“那个时代对上海市民观念影响最深的,非股市莫属。”《繁花》剧组顾问应健中十分坚定地说。

1月9日,《繁花》剧中出现的和平饭店门前,游客们正在拍照。(新华每日电讯记者刘颖摄)

从黄河路到进贤路

用美食“打开”一座城

2024年1月8日,还是周一,临近傍晚,阵雨后,黄河路

人多!还是人多!工作日比往常客流增加了好几成,要是到了周末,附近小马路更加水泄不通。一群群,一对对,沪上老饕客、“繁花”新老粉丝,还有过路人和冬游者,踏上黄河路的那一刻,他们面露喜色,心里是“过瘾的”。

《繁花》热播之际,黄河路口国际饭店排队买蝴蝶酥的长龙里,多了不少年轻人;苔圣园亮晶晶的霓虹灯,更是风光无限,吃客和旅拍者聚集在门口、路边,一颦一笑,再三回眸,按下合影的快门。

1月9日,市民游客在拍摄黄河路上的苔圣园酒家。苔圣园是《繁花》剧中至真园的主要原型之一(新华每日电讯记者刘颖摄)

苔圣园亦是《繁花》剧中至真园的主要原型之一。暮色中这座有30多年历史的老饭馆泛着一层金光,更加立体。这一晚,苔圣园酒家总经理祁文前来小坐,回顾昔日“峥嵘岁月”,也回顾了《繁花》拍摄期间,为剧组担任顾问的前前后后。

这家黄河路上最具标志性的饭馆,协助《繁花》剧组长达一年之久,剧中菜式、服务员、泊车员,样样提前“调教”,甚至炒菜时火的颜色,也要“逼真”。当年,小费怎样给和收,都是细节。

“一只龙虾,就是一个机会。”台词如此,现实也似。

剧中,黄河路上车水马龙、霓虹耀眼,阿宝的前刘海往后一梳,就瞬间“变”宝总。王家卫解读,剧组全力复原了黄河路鼎盛时期沿线30多家饭店,就是希望还原当时人的感受。

那是“遍地是机会”的黄河路,一条不夜的路。

祁文回忆,若回到30多年前,1993年苔圣园刚刚进驻黄河路,鞭炮震天响,就是这样一番“闹猛”场景。“能见证这30年变迁,我人生圆满。”她自信地笑着,头发也是梳起来,笔挺。那眼神,像“玲子”,也像“李李”。

《繁花》剧集画面讲究精致、到位,几乎每一道菜品和点心,都被观众惦记,有排骨年糕,也有定胜糕,有大饼、豆浆、油条、糍饭,也有最早“登陆”内地的肯德基吮指原味鸡块,以及“霸王别姬”(甲鱼炖鸡)这类硬菜。

“穿梭”剧内剧外,打开苔圣园火热出炉的“繁花菜单”,有四喜烤麸、白切鸡、桂花糖藕、干煎鲳鱼、XO熟醉虾等本帮凉菜,也有草头圈子、元宝红烧肉等本帮热菜,还有清蒸东星斑等粤菜经典,点心则少不了上海生煎包和酒酿小圆子。至于滋味,多半是怀旧。

剧里宝总吃一碗“八面玲珑”的上海泡饭,必搭配多种小菜,其中不乏玫瑰腐乳、黄泥螺、萧山萝卜干,甚至有人猜测有宁波烤鳗鲞。

在美食专家眼里,泡饭其实也是上海这座特大型城市开埠180多年来生活节奏的写照。恰恰因为大批简朴的工薪阶层需要快速通勤,代表“快”的开水泡隔夜熟米饭,比代表小火慢炖的粥和羹,更成为这座城市独特的性格标签。

从黄河路到进贤路,民营经济的生生不息,是上海中小餐饮企业的真实写照。追溯至更早一些的还有乍浦路,略晚叫响名号的还有云南南路、定西路等,不胜枚举,均匀分布于中心城区。

1月9日,市民游客在黄河路拍摄路牌(新华每日电讯记者刘颖摄)

在金宇澄眼中,黄河路当年饭馆林立,到了春节迎财神时,甚至有饭店拖出“一整张单人床大小”的烟火(上海方言指烟花),尽情燃放,堪称一绝。这是当时人们对财富增长的渴望,也是对快速改变自身命运的祈求。

剧中,黄河路至真园与进贤路夜东京,各有特色,且都是女老板掌舵,也体现了上海女性“半边天”的气概。王家卫说,改编原著增加餐馆女老板玲子的戏份,其角色定位就是突出上海“本帮精神”,且代表的是中国内地最早经济独立的女企业家们。

令食客牵肠挂肚的是,剧中不仅弘扬本帮菜系,对港式粤菜也颇多勾勒,比如对经典菜品“干炒牛河”的后厨解读,以及香港“厨神”登场亮相等,直接带热了沪上港式茶餐厅消费。在现实中,20世纪90年代,较早落子上海的香港餐饮企业中就有避风塘。落沪次年,该企业就携首批香港厨师抵沪,进驻长乐路首店,其中一位年近七旬的名厨,至今仍担任上海避风塘的餐饮顾问。

“最近因为《繁花》,点单量又增加了一大把。我们坚持每天手工拉粉,保持口感。让这门处理食材的新鲜技术在上海长久坚持下去。”上海避风塘相关负责人告诉记者。

“有人觉得,导演用镜头写的是‘香港’,不是‘上海’;我倒是觉得,上海和香港,本来就是这样深深连结在一起的。小说中如此,电视剧也是。”在金宇澄看来,港味如此,港货、港乐等,亦然。

美食也好比时代洪流中的一条船,承载着沪港之间惺惺惜惺惺的一份情怀。为更好地制作外景,上影集团在其位于松江车墩的上海影视乐园搭建起剧中“黄河路”景观,又出资5亿元拿下昊浦影视基地,构建《繁花》独特的上海弄堂小天地。上影集团董事长王健儿说,导演精耕细作的理念,与上影不谋而合,这也是上海电影追求高质量发展的题中之义。

为何如此重视对餐桌和饭局的呈现?原著作者和导演都曾揭秘。金宇澄认为,写饭局,展现的是人间百态,人物谈吐之间就是“话本”,江湖风云、世态炎凉,跃然纸上。王家卫也适当扩容了小说对饭局细节的还原和想象,将黄河路、进贤路变成了当时上海的“经济信息总汇”,于是有了“黄河路上消息最贵”的说法。

“办公桌上谈不成的,餐桌上、饭局里继续,黄河路是很多人谈成生意的一方宝地,也是上海那个时代的缩影。”祁文看着即将到来的春节“噗噗满”的订单,喜上眉梢。

剧集内外,上海真是卧虎藏龙,层出不穷的人杰,波澜壮阔的故事,常常浓缩于餐桌上,让人在悲欣交集中,大开眼界,回甘无穷。

1月6日,上海影视乐园内的至真园酒家前,复原了剧中的画面和场景,供游客们沉浸式“打卡”(新华每日电讯记者刘颖摄)

“上海滩”在新时代奔跑

岁月“不响”,必有回响

2024年1月9日,周二,中午,多云间晴,思南文学之家

念念不忘,必有回响。《繁花》进入大结局阶段,观众踊跃报名参加线下活动,在思南文学之家临时搭建的“繁花博物馆”展台前合影留念,再到网上点赞、留言、转发,以及发弹幕。场面十分热闹。在约1公里开外的新天地UME影城,《繁花》新老粉丝相约提前观摩电视剧大结局。

一些看过小说的观众认为,从原著1000多处上海方言用词“不响”,到电视剧中有的“响”有的“不响”,仿佛已经可以抓住创作者的乡愁。

1月8日,在东一美术馆的“繁花——金宇澄绘画展”上,观众在参观“繁花”主题相关的美术作品及字体设计稿(新华每日电讯记者刘颖摄)

王家卫认为,“不响”不代表沉默,它是一种留白,凡是我不想讲的,不能讲的,讲了为难自己,为难别人的,“不响”。

王家卫出生在上海,5岁随父母到香港,但家里的哥哥姐姐留在了上海,另外还有20多个表兄表姐也留在上海,他们与《繁花》中的人物基本上是同一代人。拍《花样年华》《2046》乃至《一代宗师》,王家卫的语料库里基本不提“乡愁”,但《繁花》全剧却处处是乡愁。

金宇澄说,导演特别打动他的一点是,当初第一次见面,王家卫就说“你写的其实就是我哥我姐的事情”。

电视剧《繁花》将最后的几个镜头定格在1997年香港回归祖国之际,随后不久就是新世纪的到来。剧中阿宝说:“新世纪,新挑战。”

当结局揭晓时,扮演阿宝的演员胡歌也颇为感慨。他认为,电视剧放大了宝总驰骋贸易和金融战场的一面,却还没有完全回答阿宝是如何从曹杨新村这样的传统工人新村中“走出来”的问题。或许要将原著和电视剧相互补充参照着看,才更完美。

《繁花》跨年播出,从2023年步入2024年,人们和剧中人一样相信,冬去春来,繁花似锦。王家卫心目中的那一片“上海滩”,在最近十多年间,步伐更加坚定、沉稳、勇毅、创新。大上海,包括小说中阿宝家居住过的淮海中路思南路地区、普陀曹杨新村等,如今也正迈入城市更新的关键阶段。

这座全球超大城市的建设,正从“有没有”转向“好不好”,城市更新既是回答“好不好”的解题之笔,也是践行人民城市理念的重要载体。城市更新既要解决今天的问题,也要为明天的发展腾出空间,吸引更多新鲜血液进驻。

关上电视,放下手机,再度回望小说《繁花》,金宇澄似乎看透了导演的心思。他说,王导特别爱“集邮”,其实剧中那一个个鲜活人物、一桩桩动人故事、一件件怀旧物件、一帧帧历史影像,不就是王家卫正在集纳的“邮票”吗?

有网友试图“破译”从小说《繁花》到电视剧《繁花》的“密码”,它们之间相辅相成、互为补充,都有“留白”和“不响”,又似乎都“响”了。

城市更新的脚步飞快。剧中的东方明珠广播电视塔在浦东陆家嘴拔节“生长”,直至1994年亮灯。如今,奔跑起来的上海,也催促、激励、“倒逼”新时代的阿宝、玲子、汪小姐、李李、陶陶们,不断更新自己的知识储备和人生涵养。

“人哪能一直靠运道?”“相信多劳多得,永远轰轰烈烈。”这是剧中台词。

一江一河,静静流淌。“繁花”故事、上海传奇,还在继续……

来源:《新华每日电讯》2024年1月2日第9版(原标题:别样“万花筒”时光“穿梭机”——《繁花》中的山河岁月与上海变迁)

撰稿:《新华每日电讯》记者许晓青