【教育】一路奋斗一路歌——纪念隆昌一中建校120周年‖余广琪

一路奋斗一路歌

纪念隆昌一中建校120周年

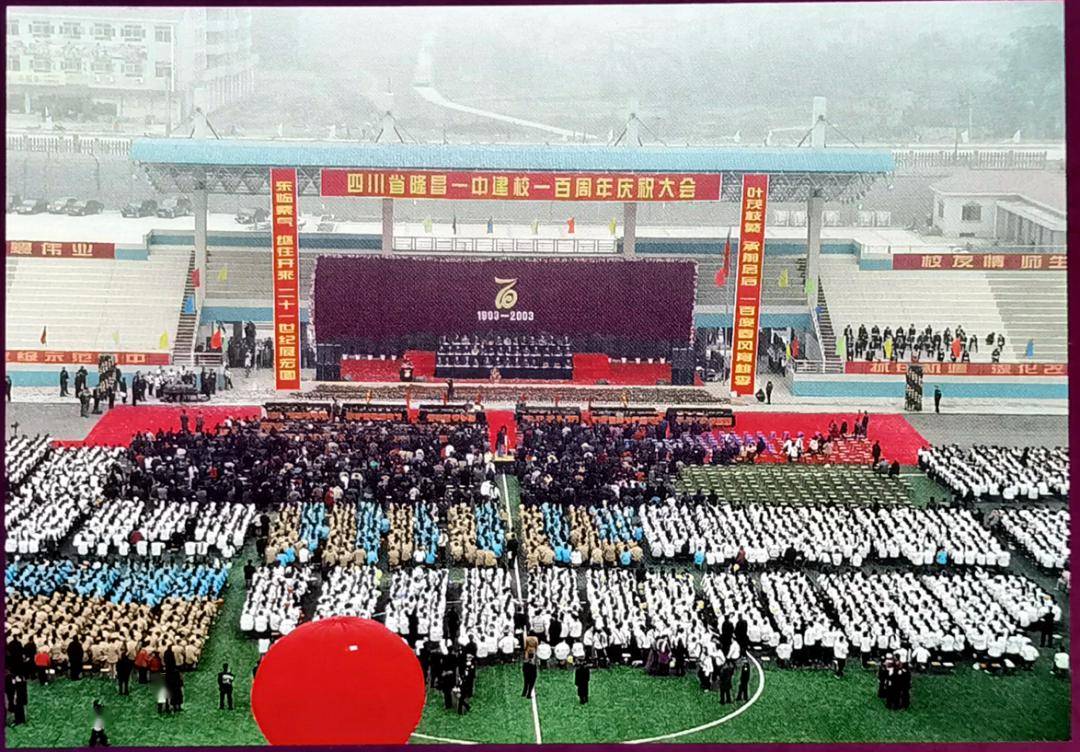

在隆昌一中建校120周年、原址前身莲峰书院诞辰222周年之际,作为隆昌一中初65级和高68级的学生,谨以此文表达绿叶对根的情意。

重建莲峰书院222周年

清朝嘉庆三年(1798年),盛世绮任隆昌知县,发现隆昌旧有金鹅书院,为前任杨如桂所建,不数年改为邮舍,即想重建书院。

清朝嘉庆四年(1799年),白莲教以齐王氏为首,进攻四川富顺、泸州,邻县多次求救,隆昌人心惶惶,从乡下迁家入城的不下数万,幸而白莲教撤退了。他马上命绅士李学渊、余昂等主持重修县城,将十分之八九的危险城墙加固。

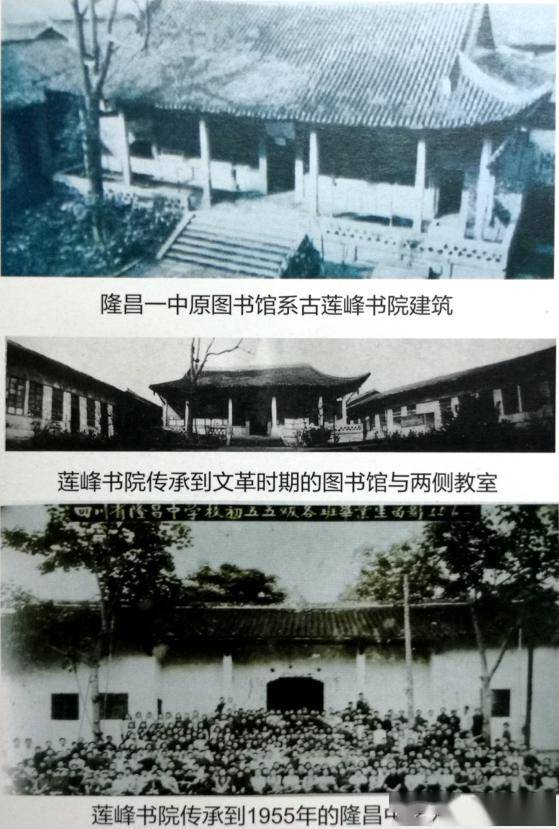

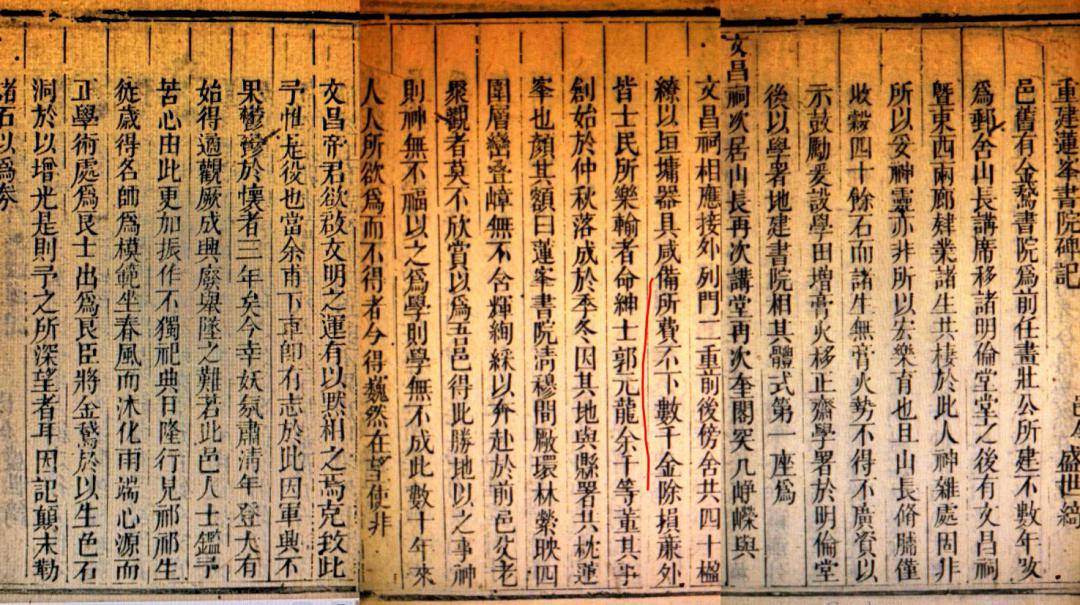

清朝嘉庆六年(1801年),盛世绮命绅士郭元龙、余千等主持重建书院,“移正斋学署于明伦堂后,以学署地建书院,相其体式,第一座为文昌祠,次居山长,再次讲堂,再次奎阁,突兀峥嵘,与文昌祠相应接,外列门二重,前后房舍共四十楹”,书院显得大气壮丽。周围垣墙萦绕,房中一切用具齐备,“所费不下数千金,除捐廉外,皆士民所乐输(捐赠)者……创始于仲秋,落成于季冬。因其地与县署共枕莲峰也,颜其额曰‘莲峰书院’。清穆间厂,环林萦映,四周层峦叠嶂,无不含辉绚彩,以奔赴于前。邑父老聚观者,莫不欣赏,以为吾邑得此胜地,以之事神,则神无不福,以之为学,则学无不成”“邑人士鉴予苦心,由此更加振作,不独祀典日隆,行见祁祁生徒,岁得名师为模范,坐春风而沐化雨,端心源而正学术,处为良士,出为良臣,将金鹅于以生色,石洞于以增光,是则予之所深望者耳!因记颠末,勒诸石以为券”。盛世绮此《重建莲峰书院碑》及下碑1995年县志载存于隆昌一中,不知何时已毁,但道光、同治壬戌、甲戌县志载有他两碑记。书院有田租174石,土租钱5200文。

道光县志载嘉庆六年即1801年,时任知县盛世绮撰写的《重建莲峰书院碑记》

同治壬戌县志政绩载:“盛世绮:浙江秀水供水,嘉庆三年任,工楷篆隶,政尚清廉,岁旱捐廉并劝富户输米共济生全甚多,城垣、书院、各庙坛次第一一修葺,以资膏火,士林颂之”。光绪《叙州府志》将他撰写的《重建莲峰书院碑记》和《重修隆昌县城碑记》载入。两碑记把隆昌两大建筑(隆昌县城的质量由59年后抵御云南李永和、蓝朝鼎上万农民军3次攻城,100年后抵御余栋臣数千农民军2次攻城而得到证明,见1995年县志)的主管者各两人记载了姓名,才知道重建莲峰书院建设主管者是当时隆昌最富的云顶郭家和城区余家。重修隆昌县城的是李学渊、余昂,前者不详,后者属城区余家。

同治壬戌县志载:“郭书,字玉麟,号瑞庵,乾隆甲午登贤书指乡试中举。舌耕江阳,为李明府所推重。嘉庆十二年任广西兴业知县,丁艰回籍不复仕,主讲莲峰书院20载,成就百数十人。卒年79岁。著有耕余草二集。郑国楹,字渔溪,举人,性孝友博学能文动循理法,官合江训导,宦囊所获悉分给诸昆季。主讲莲峰书院,游其门者辙飞鸣去。著有淡香斋文稿行世。郭人经字叙五,谨厚诚愨孝亲友弟,人无间言。弱冠举于乡,主讲莲峰书院数载,多所成就。挑补阶州西固州州同,捐置翠峰书院。”另载晏承浩,字希孟,号养斋,岁贡生。邑孝廉范泰衡、李茂材皆出其门。府尊张日晸、县令杨霈、张云行深重之聘请掌教莲峰书院,关书屡至坚辞不就。可见知府、知县对莲峰书院掌教、主讲的重视,真如盛世绮岁得名师为模范!

102岁莲峰书院演变为小学中学

官立高等小学堂清光绪二十九年(1903年),清王朝的“洋务派”参照日本模式提出办学主张:“以灌输儒教为教育的中心任务,目的在于激发尊君爱国的意志”,颁布了“癸卯学制”,宗旨为:“中学为主,西学为辅,培以通才,着重德育,并以忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实诸端定其趋向。”当年,隆昌知县耿葆奎召集绅耆会议,奉旨将莲峰书院原址改建为学堂。以县绅郭为蕃、郭鸿斌监督工程,于光绪三十年(1904年)落成:坐北向南,在城内官井巷道,西抵城垣,南界陈姓住宅,北界县二小学,面积达800方丈,有房舍70余间。隆昌非一等县,按规定只能先办官立高等小学堂。由县署延聘隆昌最后进士杨光瓒为学堂监督(校长),首先招收了第一班后称“甲班”。因杨光瓒尚在安徽省服官,由举人魏永声继任学堂监督。按清廷当时颁布的《奏定学堂章程》规定,高等小学为四年制,课程有修身、读经、中国文学、算术、中国历史和中国地理、格致、图画、体操、手工、农业、商业等十三科,其中格致、手工、农业、商业不属必修科目。

光绪三十四年(1908年)招收乙班。清宣统元年(1909年),由小学堂办简易师范班,将甲班毕业生全部升入就读。宣统二年(1910)招丙班。宣统三年(1911)又招收一班,因系辛亥革命胜利之年招入,列为隆昌县高等小学校第一班。

隆昌中学堂民国元年(1912),地方绅耆联名向县参事会提议:本县子弟在外地就读中学者众,为广培人才,请即开办中学堂。经县参事会决定,在小学内划地一部分创办隆昌中学堂。次年,将小学迁往南华宫新址,原址全部作为县中学校址。

民国二年春季,召回留学于叙属中学的学生编为第一班,新招第二班。秋季又将县人薛慎修等所办的南华宫私立中学并入为第三班。县中学自民国二年至民国十四年(1913—1925年)是四年制中学。民国三年因并入南华宫私立中学经费困难停课一学期,县参事会予以补助始行复课;民国六年,因土匪猖獗,无法正常上课停办一期。民国四年,北洋军阀政府颁发《教育纲要》,提出“以圣贤为师法、宜尊孔以端其基而致其用”“以道德为经,实行尚武为纬”。足证当时办学仍走着清朝末年“中学为体、西学为用”和“尊孔”“读经”,注重封建伦常的老路。

旧制中学的课程有修身、英文、国文、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、音乐、体操等15科。起初靠宾兴会增加到300多石田租与100两银校产收入维持,民国六年后,由县教育局财务管理处将县政府拨给的赋税作为教育经费,县中学每年可开支万元左右,教员月薪一般收入50元,薪酬较为优厚。旧制中学13年间,共招收10个班,毕业生280人。

隆昌县立初级中学民国十四年(1925年)五月,奉四川省署令,换用新名。当年从新招的第11班起改为三年制。3年后,《中华民国教育宗旨及其实施方针》提出:“中华民国基于以三民主义立国,即以三民主义施政。”初级中学课程简化为9科:公民、国文、英文、算术(三角、几何、代数合入一科教学)、物理、化学、美术、音乐、体操。至民国二十四年(1935年)八月,颁布了《修正中学教育规程》,规定16科:公民、体育、童子军、卫生、国文、英语、算学(三角、几何、代数先后排定)、植物、动物、化学、物理、历史、地理、劳作、图画、音乐。

县女中于民国十八年(1929年)建成,初设在北街女校,连续3年每年招1个班。两年后由县教育局集资辟城内肖曹庙为校址。民国二十六年(1937年),女中并入隆昌县立初级中学,分设为女生部。两年后因避日本飞机空袭,学校奉令疏散,迁校至云顶寨下金墨湾租用郭毅君、郭春晖家庄院,男女生仍分班上课。民国三十年(1941年)起春秋各招1个班。3年后因全校班级增多又恢复独立,以城东20里的石燕桥煤矿房舍为校址,恢复原校名。至1949年,女中共初中毕业21班。

此时,初中男生已招入第40班,男女两校在校生均达到6个班级的规模。男中自民国三十一年起春季开单班,秋季开双班,每班学生数常常超出50名限额,有的班竟高达69名(如三十七班甲组)。随招生人数逐年增长,学生素质逐年提高,因而在川南地区颇著声誉。这一时期的教师阵容较强,大都学有专攻。学生抗日救国的热情高涨,多次列队上街游行宣传,从事反对日本帝国主义侵略等活动,从中锻炼出不少先进分子。

隆昌县立中学 民国三十五年二月,奉令增设高中(女中迟3年),成为六年制全日制完全中学。寒假迁回原校址。次年春正式改现校名。按规定,高级中学开设的课程是:公民、体育、卫生、军事训练(女生班为“看护”)、国文、英语、算学、生物学、化学、物理、中外历史、中外地理、论理学、图画、音乐,共15科。课程中除公民课内塞入大量钳制学生思想的教条内容外,又设置国训课控制学生的言行。高中部开班后,县里还派来军训教官。

民国二十八年(1939年)三月,蒋介石在全国第三次教育会训词中提出:“教育基本的任务,在于国民人格的陶冶,但陶冶国民人格须有一致标准,即‘忠、孝、仁、爱、信、义、和、平’八德”。要求各级学校以“礼、义、廉、耻”作为共同的校训,并在学校倡行“新生活运动”。在民国二十四年规定初中学生为童子军的基础上,每周一“总理纪念日”由童子军教练或军训教官领着集队的学生诵读国民党的《青年守则》(实际是国民党的党员守则十二条)与“礼、义、廉、耻”解说词。

日本帝国主义投降后,抗战期间迁来隆昌办学6年的上海名校私立立达学园决定次年重返上海复校,该校的隆昌本地生分别转入县男女中入学,学生人数一时大增,学校呈现一派兴旺气象。1941年,立达学园开办高中,男女同班,穿校服、首次高考44人报名,录取超50%,产生良好影响。后来有名作家和多名中共党员到县中任教,为促进县中的民主进步风气、抵制国民党集团更加严酷的统治、迎接新中国的诞生,起到了很好的作用。

县中自创建至新中国成立历时37年,招收初中66个班,高中12个班,培育出高初中学生3000余人。

《隆昌一中校志(1903—2003)》刘鹤年老师主笔纂修

建国后隆昌一中发展进程

学校新生1949年12月5日,解放军先头部队进入隆昌县城,隆昌宣告和平解放。不数日,原校长蓝家泰通知教师学生返校复课。1950年1月,川南行署任命屈叔骞为校长。复课后,师生积极进行迎接解放的宣传活动。1950年3月,川南行署令男女中再度合并,男女合班,秋季招生。1952年,定名四川省隆昌中学。解放前的教职工全部留用,享受国家干部的同等待遇。教师参加了川南行署在泸州举办的寒暑假两次学习会,认识到教师职业是极为光荣的职业,清楚了办学方向。

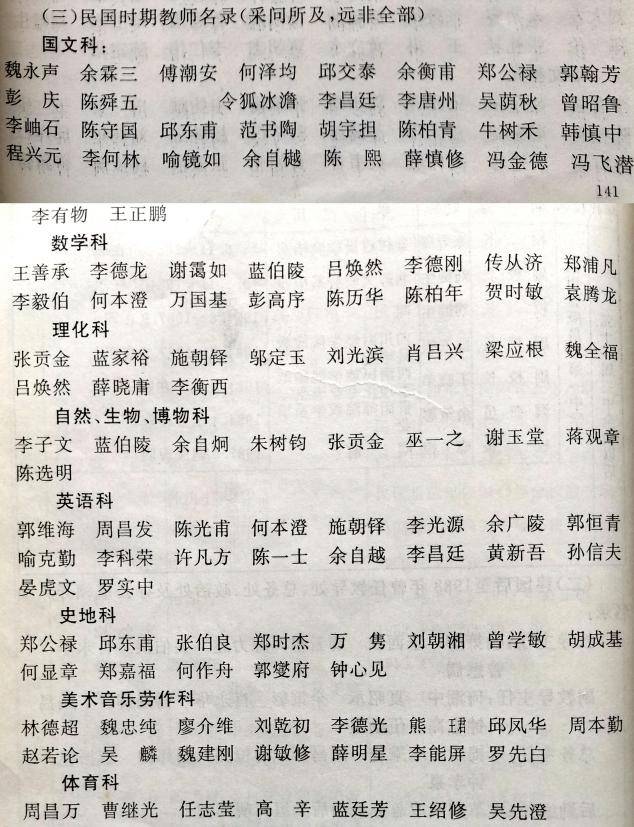

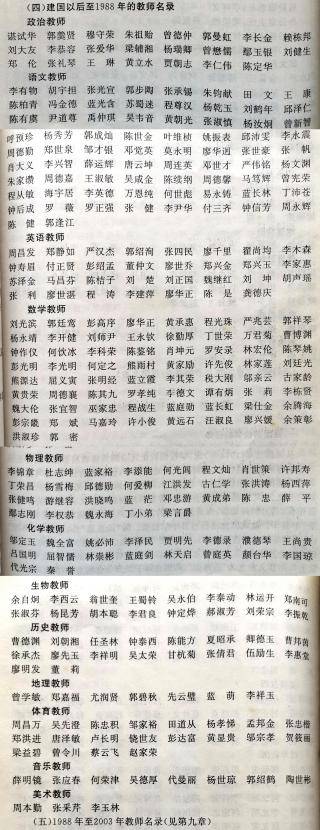

清末和民国教师名录

学校设校长1名、副校长1—3名,下设教导处、总务处,各设主任1人、副主任1人。教导处下设分科教研组,有政治、语文、外语、史地、数理、生化、体音美等7个组,另设高中部联合教研室,对各科教学加强领导。正副校长和正副教导主任经常听课,与教师共同研究教学中的问题。学校工作协调灵活,形成了以教学为中心的正常秩序。1953年,学校成立校务委员会与财经审核委员会、团支部、少先队、教育工会。1954年,隆昌师范学校、隆昌一中、隆昌二中成立联合党支部。

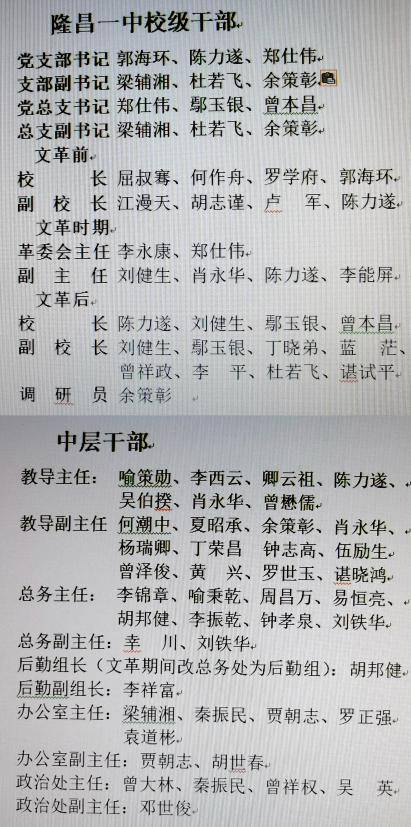

学校校级和中层干部名录

1956年,根据国务院改革工资制度的规定,有4人被评为最高的4级,最低者10级,高初中教师工资分别与科局长和副科局长相当。后来有了高级教师、正高级教师,后者相当于正教授。教师余自炯被选为仅有17人的县第三届人民委员会委员。曾宪荣、李开建等教师荣获全国教育系统劳动模范、全国优秀教师等光荣称号。

由莲峰书院原址演进的清末和民国小学、中学名称及各任校长

中华人民共和国成立后至1988年教师名录

德育爱国主义教育典型是1950年召开的抗美援朝大会,300多名学生签名报考军校,100多名高中生报名抗美援朝。后来举行声援越南抗美、反对苏修侵略、反对越南小霸等大会。理想前途教育深入人心,最欣赏雷锋的“把有限的生命投入到无限的为人民服务去”,当时团总支、学生会的公布栏经常贴出光荣榜表彰先进。学校推出的三好生、优秀学生干部、优秀团员等评选吸引同学们努力争取。1987—2003年,发展学生党员109人。

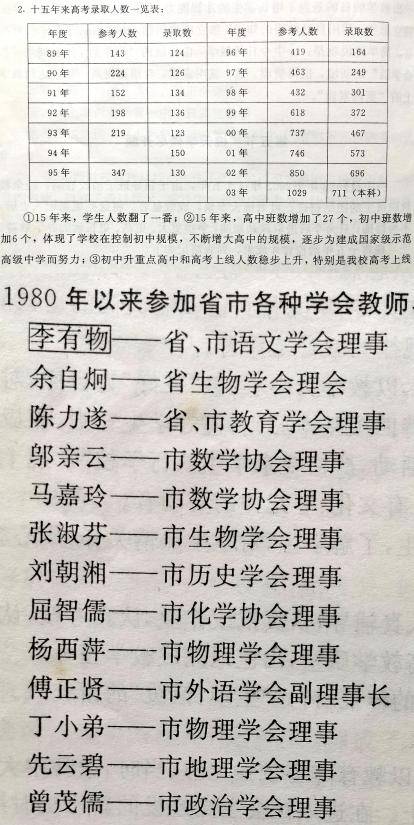

1980年以来参加省市各种学会教师名录及1989年以来高考录取人数一览表

“文化大革命”期间,隆昌一中尊师爱生和遵纪守法的优良传统遭到严重毁损。党的十一届三中全会后,学校在思想上拨乱反正的同时,建立了一系列规章制度,特别加强了尊师爱生和遵纪守法教育。1980年上期,开展两次全校性教育活动,表彰了尊师讲文明有礼貌的先进班级。利用为4位因病去世教师举行追悼会的机会,组织全校学生悼念,让他们了解老师呕心沥血、无私奉献的人生。1985年9月10日是全国首届教师节,全校师生一千余人在川剧院举行庆祝大会,向教师献花、献词。县人大常委陈毓刚和县委副书记田炜,作为一中校友在致词中对母校老师称颂备至,大大激发了同学们爱校尊师的情感。多年教师节春节促尊师。

高66.1班向老师祝贺教师节

教育与生产劳动相结合,一直是政治思想工作的重要内容。1958年,县里把校区附近和洞坎大片农田划给一中,学校办起了农场,生产办公室以班为单位,分任务按轮次出工,种粮种菜自种自食以改善师生生活。1958年,全部高中生到新生公社界牌、三龙桥两地修公路,帮助运木料、运煤炼钢。另一部分教师带领学生去县委实验炉学习炼钢技术,在学校唐家坝、罗家祠日夜炼钢。后来把运动场翻挖成田、把花圃改为菜地,1963年又还原成运动场。按县领导要求支援农村春耕、秋收,与贫下中农同吃同住同劳动。劳动时间过长严重影响教育教学,后得纠正。

教学工作按教育部的课程设置,开设政治、语文、数学、外语、物理、化学、生物、生理卫生、体育、音乐、美术、劳动技术等科目。各科严格遵循教育部制定的教学大纲。各科教研组在学期开始时集体讨论该科大纲,包括教学目的要求、基础知识项目、基本能力培养和思想教育内容等。对重点难点做到事先心中有数。教学中忠实于教材,遵循大纲,遵照教材本身的思想性、系统性、科学性,做到双基落实,基础过关,边教边多种方式检查,未落实的要补课,不扎实的要返工。教导处和教研组做到经常管理,并查教案、查教学、查学生作业、查测验考试、查教学总结。

“文革”前,学习苏联专家凯洛夫《教育学》中有关教学原则和教学方法,推动教学改革。1955年,四川中小学访苏代表团传达见闻,把教学改革的热潮推到高点。对课堂五个环节(即组织教学、复习旧课、讲授新课、巩固新课、布置作业),先生搬硬套,后来灵活运用,再有所改进,如课堂谈话、读书指导、课堂演示、实验操作、实地参观等。课堂演示包括使用自制或购买的模型、标本、挂图等。学生实验初中100%、高中95%可开出。再进一步是教学改革,初中1965级2班是省教育厅抓的实验班,精讲多练减轻负担;曾宪荣老师的“读启法”实验班48人考上大学42人,全校推广。“读启法”“读是基础,启是灵魂,实质是开发智力、培养能力,自始至终贯彻培养性的原则”,校志选载了3位老师课例,运用电化教学选载了2位老师课例,还选载了2位上课领导的课堂设计。

省教育厅实验班初65.2班毕业照

教学管理包括领导蹲点教研组,教研组内分年级备课小组,定期集体备课,研讨教学中的问题;领导参加教学全过程及时总结,即参与备课、讲课、讨论、总结全过程;依靠教师改善教学条件,在购买配套的各科挂图、仪器等基础上,动员理化生史地甚至语文教师自制标本、模型、挂图、幻灯片等;注重教师业务进修,包括多位后来的校级、中层干部带头到高校进修,支持教师考读研究生;与兄弟学校交换命题,采取同科集中流水作业阅卷。命题务求符合大纲,不超不偏,评定考分客观公允,标准一致。试行5分制两年后,仍采用传统的百分法计分。按一定比例计算单科与全期总分。师生评选先进必须成绩优良。走出去请进来校际协作,如与资阳中学、资中二中、合川一中进行协作。

老三届第一次大聚会高68.1班同学与老师合影留念

体育文娱卫生工作20世纪50年代建立了校篮球、排球、乒乓球队,经常的班级比赛活跃了校园氛围。按国家“劳卫制”项目标准训练学生。1983年,上级拨款、学生劳动修成7500平方米运动场,后改建。1983年,规定体育成绩不满75分不得评为三好学生,达标人数未达80%以上的班不得评为先进集体。1982—1987年,学校代表队参加内江、乐山等地举办的田径运动会、省五运会、中学生运动会,均获得好名次,1983—1984年,出席教育部、国家体委表彰大会。历年向国、省输送运动员1—9名。

宽阔的大运动场是体育班和全校师生的训练与运动的主场

1981年试办体育班,班主任是体育教师。学生一律住校,便于课外锻炼和集中辅导。制定了初中三年和每学期计划,周六下午和周日不训练外,每天早上训练半小时。1984年完成初中段实验,比同年级对照平均身高、平均体重、各科平均分数更优,各项先进学生更多,升学率更高,引起省、市、县教育主管部门和教育科研单位高度重视,《人民教育》《教师报》等多次采访报道并发了专稿。以升入高中34人编为高中实验班,经省教科所检查验收认为成效显著,有推广价值,实验报告和科研论文上报国家教委评审。6人参加全国中学生运动会,获金银铜牌各1枚;38人次参加省运动会,获金银铜牌各15、11、16枚;参加省青运会排球、省夏令营和市级多项比赛,大多获得一二名。这证明从改革体育入手是培育人才的有效途径。已将体育班的经验推行到全校。

中华人民共和国成立初期,全校师生都喜欢唱《没有共产党就没有新中国》《东方红》等歌曲。学校成立了文工团,春季文艺会演每个班必须演出1—2个节目,评出优秀节目并颁奖。话剧《青春之歌》、剑舞《满江红》、独唱合唱大受欢迎。“文化大革命”中,只能学“样板戏”,唱《红灯记》《沙家浜》等。1978年,师生演出揭露“四人帮”罪行的大型话剧《于无声处》,为隆昌一中、隆昌二中、县三干会代表及社会群众演出7场,颇得好评。现在,个人才艺大赛、个人美术作品大赛、班级校级文艺汇演等艺术活动层出不穷。

1951年,成立校医室,主要任务是宣传流行病预防和青春期防病知识。不定期就学生的健康问题出墙报板报,开设《视力保健》《青春期卫生》等讲座。经常与县医院联系,了解疾病流行信息,适时熬大锅药给学生服用,另备急救药物。定期进行教室寝室的消毒灭菌,预防疾病流行。坚持进行环境卫生的检查评比,确定专人对学校公地、厕所、教室、寝室逐日检查,及时提出表扬批评,督促纠正。

隆昌一中20世纪80年代全貌(叶履宁 供图)

隆昌一中创造的辉煌

1960年,隆昌一中因办学成绩显著被评为全国先进学校,出席全国群英会。学校现为全国体育传统项目学校、四川省一级示范性普通高中、四川省校风示范校、四川省体育传统项目示范校、四川省百所艺术教育特色学校、四川省百所心理教育实验校、四川省实验教学示范校、四川省现代教育技术示范校。

1983年以来,学校培养了省市高考状元11名,为北大、清华输送了40余名优秀学生。高考重点上线率和本科上线率均稳居内江市示范高中前两名,学生参加各级各类各学科素质能力竞赛成绩突出。

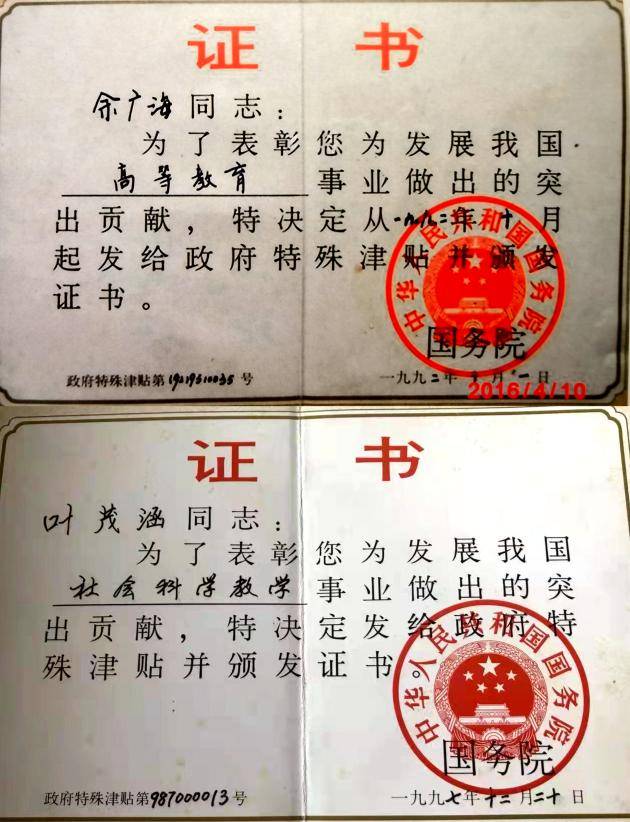

从隆昌一中走出的3位院士

隆昌一中人才辈出,群星闪烁。中科院院士郭尚平、田野,工程院院士郑皆连、马远良,获得国务院特殊津贴奖励的余广海、蓝庭鑑、李秀钧、叶茂涵、段美贵、陈恳、陈维荣、李荣志等,全国劳模陈一鸿,第三届全国人大代表马昌裔,众多获得国家级、省部级奖励,聘为教授、博导、教授级高工的高级人才……他们和一代代普普通通的隆昌一中学子一起,用奋斗和奉献点燃生命的激情,谱写出不负于祖国和人民、不负于母校和老师的人生华章。

从隆昌一中走出获得国务院特殊津贴奖励人士的部分证书

致敬,母校!致敬,恩师!致敬,校友!

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:余广琪(隆昌七中原副校长,全国优秀教师)

供稿:中共内江市委党史地方志研究室

用户登录

还没有账号?

立即注册