【教师节特辑】难忘师恩‖梁志友

难忘师恩

✦ 梁志友✦

从幼儿园到初中毕业,包括我后来参加函授学习的老师,能记住他们的姓或姓名的有几十位,还原他们音容笑貌的也不少。特别是初中三年的班主任兼语文老师王敏,教我时正值记事的年龄,她的身形、说话的语气和走路的姿态,仍能从我的记忆册里呼之欲出,还是她年轻时那么有颜值、洒脱、干练和自信,仿佛生就的师之尊长。

另一位是我读小学三年级时的王老师,仅教了我一学期,但她的和蔼可亲,说话犹春风化雨的师之典范,也让我一生难忘。

1961年,新中国的经济建设面临困境,也就是历史回溯中不可回避的“三年经济困难”时期,我们家乡称它为“汤汤关”和“粮食关”。天灾,不得不让每一个人勒紧裤带过日子。所以,有过经历的人最懂得珍惜粮食。

那年,我父亲蒙冤被批后,被撤销职务下派到花果山农场。家里的生活担子由母亲孱弱的肩头担着,食不果腹的日子雪上加霜。为减轻家庭负担,二年级放暑假后我便随父亲上了花果山。这是个不大的农场,一坡荒地被开垦出来试种水果,也种些粮食和蔬菜。吃,比起家里好多了。父亲虽然是下台干部,但农场大多是熟人,也悉之父亲的为人,从没把父亲当外人对待,我也就心安理得留了下来。虽然,成天与土巴、野草、鸟唱、虫萤为伍,孤独得如一株草。但在那个“只求一饱,死都心甘”的低标准年月,至少不挨饿,恐怕就是我一个小孩能躲开童乐、能在山里呆得住的支撑。

新学年开学,王老师接了我们班,见花名册上的我迟迟没报到,就让同学领着到我家里家访,后来听我母亲说还不止一次上门。但,又每每跑空趟。那时远不及现在,家访可以上门,也可以打电话,还可以微信。老师们与学生家长的联系、交流,靠的就是迈开双脚,尽心尽职。至于让母亲捎信到花果山一事,就不得而知了。开了学一周,我仍在花果山躲清闲,我虽然也惦记着老师和同学,想着书声朗朗的课堂,但一想到家里半饥半饱的伙食和又得与亲人争食那点可怜的盘中餐,心里又五味杂陈。父亲没提上学的事,我也就装聋作哑。

大约一周后,父亲又接到新的安排,到城郊的干田子,我的如意算盘落空,不得不喜忧生半回到家。回家后,父母依然没提让我上学的事,我也彻底打消了念书的念头,但看到同院的康和全每天背着书包进出院门的身影,我的心底又泛起涟漪。

大概是听同学说我从花果山回到了家,对我一直未上学而耿耿于怀的王老师再次来到我家。她有一张圆圆的脸,如墨的短发,眼睛清亮得似两眼灵动的泉,一说一个笑。在她面前,即使怨气满腹,也会无理由发泄而平和下来,是那种最具亲和力的女性。

那个下午,当一个苗条的身影出现在我家矮沓沓的后门,被夕晖清晰的定格在门框,还一边“志友!志友....”的叫着的时候,独自在家闲得不知时间的我先是一愣症,而后疑惑、惊讶。我没吭声,但出于礼貌,我还是懒洋洋地迎上前去。终于见到我本人,老师显得有些喜出望外,像长辈见到顽童样,伸手摸了摸我又脏又乱的头发说:“你一个人在家吗?”我却一副漫不经心的样子,喉咙里挤出一声:“嗯!”

《桃李情》(中国画) 赵无畏 作(图片来源:光明日报)

之前知道她是我们学校的老师,但未面对面接触过。我也知道她的来意,把她迎到堂屋坐下后,局促不安地站在一侧,等着她的严肃谈话。或许我的父母没在家,王老师让我坐在她的身旁,轻声细语聊的全是与上学无关的话题。直到我的父母回家,她起身离去,依然只字未提我报名之事。但,父母、老师和我又都心照不宣。送走老师时,我心里却有种强烈的愿望和羞愧。第二天,老师再次家访,还带来了新学期的课本和一件干净的旧衣服。那天母亲在,交谈中王老师同样对我上学的事未说一二。人说事不过三,她如此的不厌其烦,包括之前的登门带信,王老师可谓为我的上学已经踏破门槛,未说明来意,却比道破还给力、感人。如果我们还冥顽不灵,辜负老师的一番用心,情以何堪。

我是穿着王老师送给我的衣服上学的,也清楚地记得那天当我忐忑地跨进教室的木门槛,面对几十个熟悉的面孔,王老师满面春风地让同学们拍着小手欢迎我归队的场面,心里惶恐超过了激动和兴奋。但现在想起来,却似一股暖流在我心里流淌。下课后,我把一元多钱的报名费给老师,老师却让我带回家交给了父母。虽说只有一元多钱,但王老师对学生的那份挚情,又是能用钱来衡量的么?至今想起来,那是比金子还重要的师生之爱!

回到学校,我不再是落单的雁,但缺课落下的距离又成了王老师的负担。只要下午放学有时间,她就会在离开教室时给我耳语“到老师寝室来一趟”。她教我的语文,可补课的时候也连算术一并补习,就像姐姐照顾小弟样不厌其烦,直到我的学习渐渐跟上了班里的同学。

在王老师给我开小灶的那段时间,跟王老师近距离接触多了,深切地感受到她似母亲一样的关爱,懵懂中甚至有种依恋,喜欢上她的课,爱听她清亮的说话声,甚至有时恨铁不成钢的责备,在我的心里也形同音乐般入耳。童年有幸师从这样的老师,是人生莫大的幸福!

三年级下期,开学报名是一位刘姓的女老师检查寒假作业和注册登记。我有些诧异地想:通常是班主任的工作呀,莫非王老师有事?托别的老师帮办理也不无可能。渴望见到王老师的心情没能满足,心里还是有些烟雨迷蒙。

新学期的第一课是语文课,我想像中依旧和上期一样,王老师抱着一摞作业本的身影轻快地迈进教室时,叽叽喳喳的空间瞬间变得鸦雀无声。我会把钦羡的目光从门口像被检阅的士兵一样,一直目送老师到讲台,等待她那“同学们好!”的一声清脆声音,在一群稚嫩里漾起浅浅的波。没想到出现在教室门口的,就是头两天为同学们报名注册的刘老师。她稳重地走到讲台,面对几十双疑惑的目光作了自我介绍,但没说王老师没来的原因。我当时心里还存着王老师只是临时有事,她的课暂时由别的老师代上的幻想。所以,刘老师的第一堂课我是在想入非非中上完的。下课铃声一响,我就急急忙忙跑到花园旁王老师的宿舍。然而,敞着门的屋里却是另一位老师走动的身影,连能看到的陈设都变了。直觉告诉我心存的希望破灭,一种沮丧和失落袭来。我像傻了一样愣愣地盯着我熟悉的门.......后来,只知道王老师调走了,原因一无所知。当然,那个年龄也懵懵懂懂。心思无定式,情绪如波涛。对无常的世事,还没达到理性的面对和思考。

稍大后,我曾试图打听王老师的去向,无果。成年后,我有几年在母校教书,向别的老师询问过,居然没有人知道她调到了什么地方。对一个自己敬爱的人,有恩的师长,突然从你的眼界消失得无影无踪,连和她道一声别、问一声安都无法满足,至今连她的姓名都没记全,不能不说是人生的一种憾事。

1996年,我以此为题写了一篇《老师,您在哪里?》的小文刊在报上,倾诉了对王老师的思念,表达了一颗感恩之心,更希望有缘当面向她感谢。是因为她的多次家访,说动了我的父母,让我不至辍学,也让世界少了一个盲者。

我母亲姓王,也许是缘分,我跨进初中的校门拜师语文的就是前面提到的王敏老师。同是王姓,同为师长,多了一份亲切。大概王敏老师教的是处于叛逆期的大孩子,以严著称的王老师对我们是严格的。严厉之下,班上顽皮的“刺头”也服服帖帖。所以,我们班的课堂纪律一直都不错,就连习字、美术、音乐这些当年被认为副科的课,科任老师都上得轻松自如。所以,王敏老师从教几十年,桃李满天下,以自己的执著树起了师长的口碑。但我这里要说的是她母性的另一面。

1966年,大串连的潮流席卷全国,学生是最大的参与群,教学秩序乱套。我们这些少不更事的孩子们也跟着疯狂。班上不知是谁发起的倡议,近20个同学积极响应,计划从县城出发,徒步到省城,继而到首都北京,谓之继续发扬红军长征精神,经风雨,见世面,锤炼一颗红心。青春的萌动像决堤的洪流,澎湃无阻。这种近似狂热的决定,以及接下来将付诸的行动,王敏老师看在眼里,忧在心底。以她为人之母和为人之师的经验,此行或有不测,无奈大势之下,孩子们内心已飞出不安然的课堂。仅管那时的她已备受大字报的冲击和言论的骚扰,自己的说话也不太管用了,但为了学生们的安全,她最终决定把家和两个幼小的孩子丢给丈夫,随自己的学生们一起出发,当起保姆。

不出所料,同学们第一天的行程就洋相百出。起程时还战士样背着装备,排着队,打着旗,唱着歌,一路意气风发,热血沸腾,引得沿途目光燃烧。临近中午,队伍开始拖拖拉拉,领先的与掉队的落下百余米。那时的国道全是泥碎石路面,同学们有穿胶鞋的,布鞋的、麻窝子的、偏耳子草鞋的,显然不是徒步的优选,加上大多数都初出茅庐,出现尴尬的场面也是自然而然的事。但同学们还是发扬了团结友爱的团队精神,你搀我扶,我帮你助,不让一人掉队。毕竟还是自己都不能自保的年龄,最后相互吵嚷、埋怨,队伍不整,人疲惫不堪。

路途中,有汽车司机见同学们走得艰难,停下车微笑着招呼同学们搭顺风车,居然被同学们婉言拒绝,表现出来的少年志高,现在想起来,还真的为当年的我们那种天真、单纯的执著点赞。难为的是,王敏老师的“舍命陪君子”,她也是第一次体验,比起农村的男同学也是自顾不暇。但她没有因为自己被大字报点名和“臭老九”的身份,被一些同学误会,已经失去师之尊和学生中的话语权,完全可以充耳不闻,可王敏老师毫无顾忌地批评生事的同学,规劝闹别扭的同学,招呼走在前面的同学,关照落在后面的同学,特别是一些体弱的同学。她像个忙碌唠叨的家长,一路瞻前顾后,照顾妥帖,生怕出现安全的纰漏,完全忘记了自己不是行程的组织者,好像是自己组织自己班上的学生进行野外活动,有着不可推卸的责任。

第二天从雅安出发时遇小雨,虽毛毛雨不湿衣,但翻金鸡关时公路被车轮碾压得泥泞难行。特别是我们几个穿草鞋的,湿滑不说,还被泥石路硌得脚掌疼痛,苦不堪言,只好顺着公路长草的路边走。到最后干脆把草鞋脱掉仍进路边的河底,赤脚对付。王敏老师见状,又紧赶慢赶走在我们几个身边,生怕我们一不小心跌倒坎下。那天夜宿百丈中学,到达时天色已暗,又累又乏的同学们胡乱填饱肚子后,赶紧和衣躺在地铺上。王敏老师先检查女生,后查男生,挨个查看脚打泡的同学,细心为同学们挑泡,擦碘酒。她一路无微不至的关照,让那些受“左”影响对老师有过过激言辞的同学,对“臭老九”的态度也来了个一百八十度的大转弯。但累得精疲力尽的她,却要装得若无其事,把母性的坚强与忍耐呈现给大家。

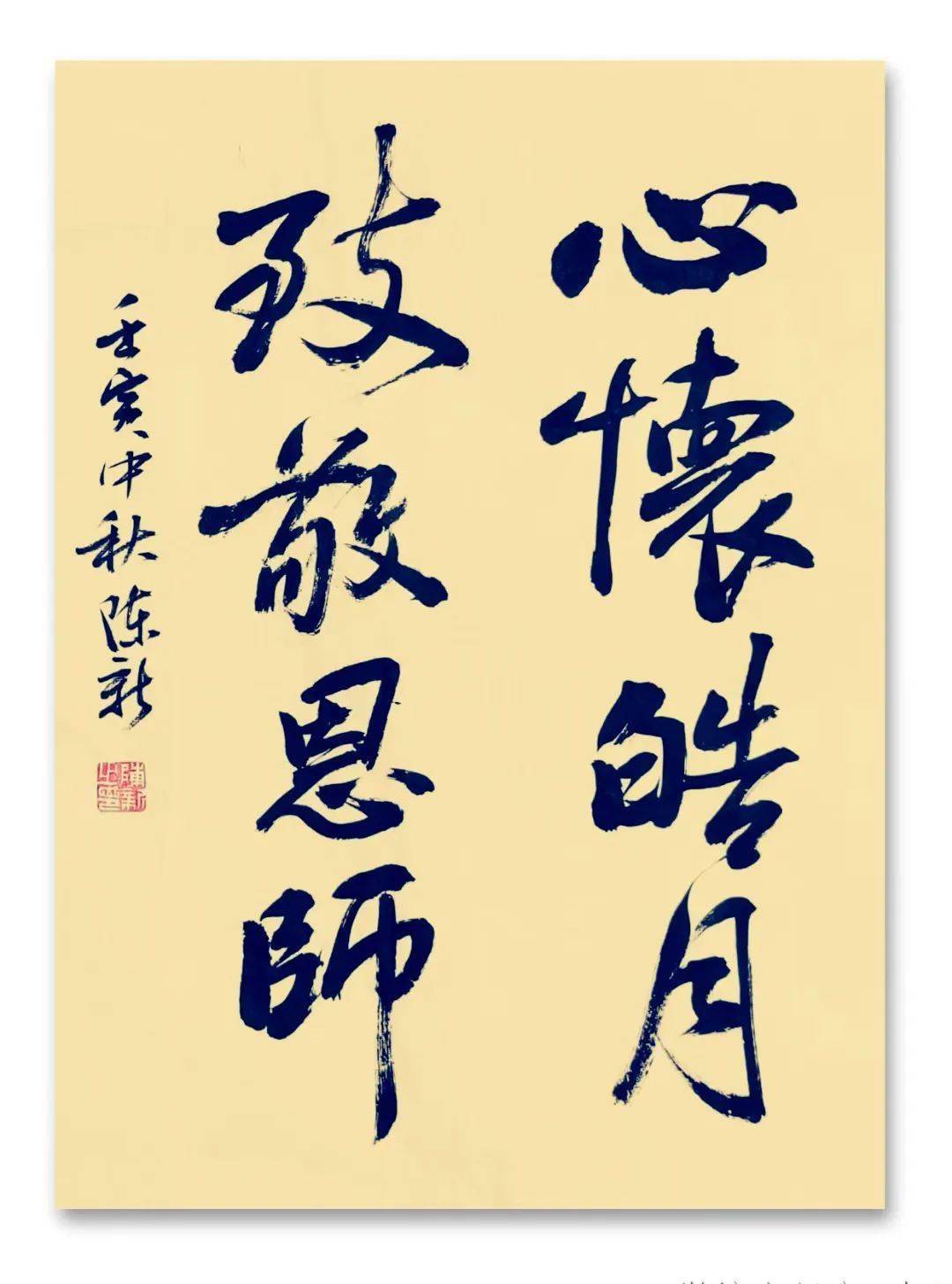

《心怀皓月 致敬恩师》陈新(南充) 书

其实,当时已被卷入运动漩涡的王敏老师,完全有理由避开风头在一旁享清闲,也没有责任去担这份心,也不必为了自己的学生幼稚的行为,一起受徒步的“洋罪”,甚至让个别学生讨厌她的陪行。但王敏老师义无反顾,一路风雨,呵护着我们到了成都,后又带着大部分学生安全回了天全县。后来,她的这一举动还被学校的“造反派”定为拉拢腐蚀学生的“罪状”。

我们到成都后,被省城的繁华吸引,那段时间早出晚归,穿梭于大街小巷、学校、公园……无的放矢地乱窜、瞎逛,早把徒步到首都的初衷忘得一干二净,直到大伙的囊中羞涩,才记起回家。而王敏老师每天捧着《鲁迅全集》留守学校,看管大伙的行头。在同学们出门时,又像母亲叮嘱不懂事的孩子,反复唠叨,生怕漏一挂万,出现不必要的情况,主动把责任揽在自己身上。无论中午还是傍晚回住处的同学,差不多都能看到王敏老师徘徊在校园的身影,给贪玩回驻地的我们一种归宿的安全感。

对于成都,王老师就读于四川大学四年,应该有许多老师、学友,有许多回忆和念想,她却一一放弃近在咫尺的会见,就担心中途哪个学生突然有事,回到住处见不到她而失去依靠。

我是同学们中最先回县城的。在成都一个星期的时间里,虽然穿行在眼花缭乱中,但总是心神不宁,留在驻地的时间比大伙多些,也就有更多机会与王敏老师呆在一起,听她讲鲁迅,讲她曾经的大学生活……谈到她的女儿因为患了轻度脑瘫,流露出母亲那种深情的挂怀和忧心。

受王老师的情绪感染,第一次出远门的我惦记起家来,特别是有脚伤的母亲。有一天,我突然告知王敏老师,我要回家。锦江中学离老南门车站不远,王敏老师又陪着我去买了第二天回天全的汽车票,第二天还把我送上了车。

大约是亲情感应,我独自忧心忡忡回到家,母亲几天前的不辞而别犹晴天霹雳,炸得我晕头转向又伤心欲绝。至此,我将失去母爱、背负“少年丧母”的人生最大不幸去适应命运的不公。在我陷入悲痛的那几天,回到天全县的王老师得知我家变故,又领着同学轮番来到我家。我哭,老师也暗自落泪,那个场面我至今难忘。师生的那份挚情,我从此铭记在心。

1981年,因特殊原因,我离开了执教7年的教师岗位,人生走到了一个十字路口。虽然我已为人之父,有着承受能力,对命运的再次作弄也敢于面对,但对前途又不得不重新规划和定位,心里难免迷茫、浑沌。当然,能有旁观者清醒的指点迷津,胜过雪中送炭。

仿佛苍天眷顾,有一天,王敏老师抱着几册《青衣江》杂志和两本励志的书出现在我家后门。她那时的影响如日中天,还兼着《青衣江》杂志的业余编辑。王敏老师的突然莅临,让我和妻子措手不及,心存感激。王老师就如同我小学三年级的王老师一样,在我家黑黢黢的堂屋,无拘无束地聊了很长时间,谈人生、谈写作,告诉我“天无绝人之路”,最后还给我交底,如果还我愿意回到学校代课,她会毫不犹豫地伸出援手。虽然,我最后选择了另一种生存方式,后来也证明了自己的选择没错,但当一个人行走中跌倒了,或遇到了困难,有一个人扶你一把,或者给你鼓励,这外来的助力定会令人眼前一亮,提振精神,继续前行。

我的人生之路行走得踉跄、细碎,生活也过得日常、潦草,但幸运的是遇到了两位恩师的搀扶,使我小时没弃学,人生中途没放弃,已至走出了自我。

深深地感谢我的老师!

来源:四川省地方志工作办公室

作者:梁志友(四川省天全县)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册