【红色记忆】红军在蓬安‖蒋明善 魏赤中

红军在蓬安

蒋明善 魏赤中

一、红军解放周口

1933年10月5日,红九军二十五师许世友部从营山分兵,向蓬安挺进,解放了县境内嘉陵江东岸包括周口地区在内的大片土地。周口区苏维埃的驻地设在周口镇魏芳州店内主席文大元。周口区苏维埃在行政上由营山县苏维埃领导。在周口区苏维埃领导下,不少人踊跃报名,纷纷参加红军。仅堂坊梁子一带,参加红军的就有30多人。周口区苏维埃组建了周口一营(全营山县一共设3个营)和游击队、赤卫队、少先队、儿童团、看报队、担架队、慰问队、运粮队、浆洗队等。

周口区苏维埃下辖1镇6乡苏维埃,包括周口镇和周子、柏杨、清溪、河舒、石孔、蒿子坝6个乡。周口镇苏维埃设于磨子街魏东甫店,主席姚才海。周子乡苏维埃设于木桥沟杨家大院,主席文大元、姜兆兴。柏杨乡苏维埃设于蒋家沟康善芝宅,主席母仲平。清溪乡苏维埃设于清溪回龙沟田家大院,主席杨南山。河舒乡苏维埃设于河舒乡蓝晴初家,主席刘锡礼。石孔乡苏维埃设于石孔场文昌宫,主席翟昌伟。蒿子坝乡苏维埃初设马家庙,次迁林丰廷家,再迁帽盒沟黎纯古住宅,主席高思友。

蓬安县周子古镇红军街

二、驻周口红军与杨森部之战

驻守蓬安老县城(今锦屏镇)的杨森部队在县保安团配合下,准备攻打嘉陵江东岸的红军。杨森部队强行把县城居民的门板拆下来,用来修防御工事。防御工事修建后,杨森部队向嘉陵江对岸固州寨一带的红军射击。红军在山寨上居高临下,用大炮轰击,迫使杨森部队无法越雷池半步。在红军的英勇阻击下,杨森部队始终未能渡过嘉陵江,杨森部队只好改从竹林溪偷偷过河,在马鞍山一带与红军交锋,双方各有伤亡。

红军在丰窦铺一带也与杨森部队发生激战,杨军遭到惨败,死伤士兵难以计数。渡口一船工回忆说:“杨军溃败时,像鸭儿扑水一样,不少的兵跑不动,就将步枪机柄下掉,投入江中奔命。”

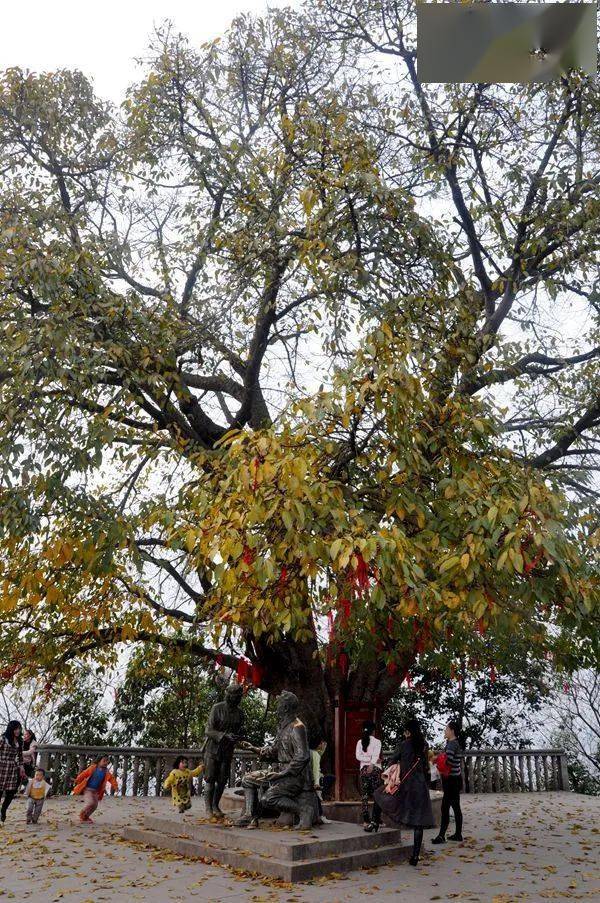

蓬安县龙角山红军树(费尚全 供图)

三、发展工业 保障作战

随着苏维埃政权的建立,土地革命逐步深入,红军和游击队伍迅速得到充实和扩大。为解决武器弹药和其他军需物资的供求矛盾,红军通过各级苏维埃大力发展工业生产。周口苏区集中周口、金溪等地的铁匠,组成一个专为红军修配枪械的临时修械厂,有十多个工人,腾耀廷担任技术指导。修械厂的工人们日夜打制刀矛,赶修器械,有力地支援了前线。腾耀廷设计制造的矛子附有倒钩,既可以刺杀敌人,又可以攀登高岩陡坎。

杨森的二十军逃窜到蓬安县城陵江场后,杨森部队为抵御红军,防止红军渡江西进,将所有船只扣留于县城南门口河段,并全部装上卵石沉入嘉陵江河底。陵江、周口两镇虽隔河相望,但红军却苦于无船,完全无法渡江。红军为解决渡江问题,便在周口的磨子街建立造船厂。造船厂集中了周口所能找到的木匠,夜以继日地赶造船只。

红军又在与周口镇相距4华里的固州寨上,利用原川军的火药库房,组织制造火药,以保证土枪、土炮及土炸药弹的需要。

蓬安县龙角山红军雕塑(蓬州闲士 摄)

四、保护商业 恢复贸易

红军到周口后,保护工商业者,鼓励私人经营,宣布旧的税收机关一律不准收税。由于认真贯彻保护工商业的政策,周口的集市贸易迅速得到恢复,民间通商往来也比较活跃。周口经营小吃业的方显富,经常挑烧饼、锅盔、凉粉等食品,前往河舒场、燕山寨、小乐山等红军驻扎的前哨战地贩卖。

红军驻扎周口后,敌人对苏区实行经济封锁,食盐也因此一度十分紧缺。为粉碎敌人的经济封锁,苏区鼓励群众在服从根据地经济发展要求的原则下,和“白区”(即敌占区)进行贸易。苏维埃政府组织群众,到白区购运盐巴,运到红军驻地周口镇。群众可用1升米来换2两盐,满足民众的食盐需要。堂房村苏维埃组织妇女给苏区运盐,红军以米作为运输报酬。通过组织、鼓励群众积极贩运,保证了城乡军民生活之需。

蓬安县周子古镇红军街夜景(蓬州闲士 摄)

五、文化教育 鼓舞群众

随着经济建设的开展,苏区在文化教育事业上,积极贯彻“以共产主义精神教育广大的劳苦大众”“文化为革命战争和阶级斗争服务”“教育与劳动结合起来”的方针,积极组织少年儿童免费入识字班,学习识字。当时,由于没有正规的课本,红军老师就将相关内容写在石头上、黑板上,或以口头授课的形式进行教学。

当时的印刷条件极差,工具也十分简陋,红军的文件和标语主要靠油印。各级苏维埃政府为了宣传﹑教育群众,还组织了“钻花队”,专门在石壁或石碑上镌刻标语。罗彩笔、罗彩余等都是钻花队的成员。周口、金溪、鲜店、石孔等地所镌刻的标语一直保存至今。

为了革命战争需要,红军在村子里组织群众练武、唱歌,学军事、学文化,村村寨寨都可以听到斗志昂扬的歌声。八九十岁的老人至今还能熟唱红军歌曲10余首。如“在家中受压迫,才来当红军。红军红军,天下多得很。打一仗胜一仗,人人有名。努力、努力、努力向前进!向前进,杀敌人,才把土地分。”

文化是政治和经济在观念上的反映,同时又服务于政治和经济。当时的文化、教育、宣传活动,对“鼓舞人民,教育人民,团结人民,打击敌人”起到了很好的促进作用。

六、白色恐怖下坚持斗争

1933年11月22日,红军撤离蓬安县。

红军撤离蓬安县后,反动派卷土重来,蓬安人民处在腥风血雨之中。全县当时惨遭杀害的有580人,遭受株连的甚多。在县长廖育群操纵下,河舒豪绅兰锦为首的民练营在各地地主武装配合下,四下开展“清乡”。反动派整顿保甲,清户编排,十家人为一排,实行“连坐法”。他们对苏维埃干部和游击队员施以惨无人道的酷刑,对革命群众进行血腥屠杀。周口乡的文大元、沈光表,黄坪乡的陈廷坤,茶亭乡的周吉安,平头乡的唐玉廷,鲜店乡的罗大辉,柏杨乡的杨天香、潘元匡﹑潘学田以及向华庭之妻向吴氏,清溪乡的刘子席、刘席礼、刘子猛,石孔乡的罗耀皆﹑罗茂之﹑姚贵荣﹑黄炳轩等苏维埃负责人和游击队员,以及河舒乡滕跃廷的全家老小,都惨遭还乡团杀害。周口区苏维埃主席文大元英勇就义于周口乡武圣宫。茅店子村苏维埃文书沈光清受尽种种酷刑,仍拒绝交出游击队员花名册。是时,蓬安流传“官如梳,兵如篦,保甲长犹如刀子剃,民练营来了要剥皮”的俗语,真实地反映了当时的情景。

经过红色教育和革命锻炼的蓬安人民,并没有被反动派的反革命气焰吓倒。广大群众更加坚信“只有走红军的道路,才是解放自己的唯一道路”。坚信共产党、工农红军一定会回来,革命一定会取得最后胜利。

处在水深火热中的蓬安人民怀念红军,盼望红军。1949年12月,蓬安全县解放,蓬安人民重见光明。

蓬安县龙角山上红军树与红军雕塑(图片来源:邓四平的博客)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:蒋明善(蓬安县县志编纂委员会办公室原副主任)

魏赤中(《蓬安县志(1986—2006)》主编,四川省司马相如研究会副会长、秘书长)

供稿:蓬安县县志编纂委员会办公室

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册