【红色文化】百岁老党员的革命经历(上)‖罗介先

百岁老党员的革命经历(上)

罗介先

炎炎烈日照在旧日上海法租界贝勒路树德里二号的房廊前,正厅里十三个男青年正在开会。这正是李达、李汉俊、董必武、陈潭秋、毛泽东、何叔衡、王尽美、邓恩铭、张国焘、刘仁静、陈公博、周佛海和包惠僧(陈独秀的代表)参加的中国共产党第一次全国代表大会。

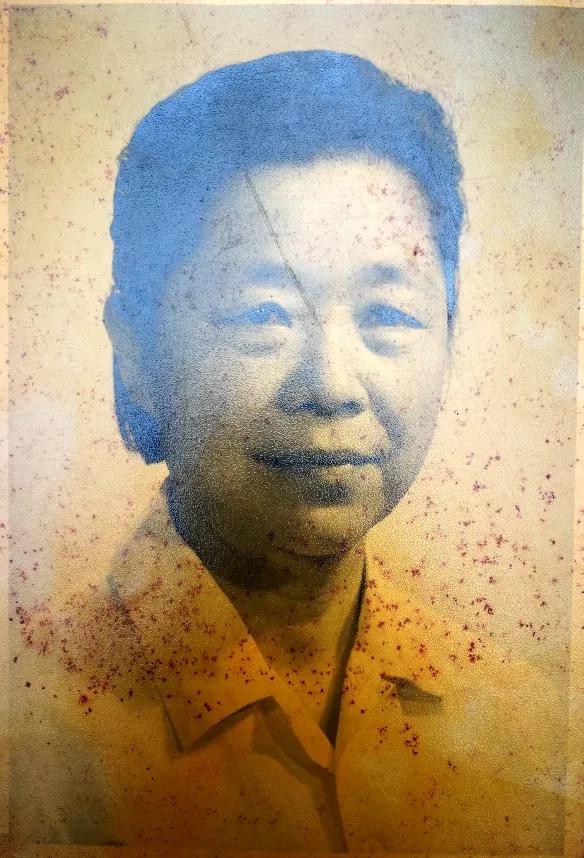

在向西去一千四百公里的同一纬度线上的四川省中江县下罗家祠的左厢房内,一个新生命刚哇哇坠地。16年后,她又赴陕北投身革命,在陕北公学加入中国共产党。她就是我的二姐罗蜀华(原名罗瑞先,参加革命后改名罗蜀华)。二姐出生于1921年7月25日(农历六月二十一日),正是党的一大召开期间。啊,二姐生日和党的一大召开同期,与党同庚。

百岁老党员罗蜀华

血脉里激荡着对中国共产党的无限热爱,无限忠诚的深情厚意,使我更增添了对二姐的崇敬和惦记,翻开党史,聆听二姐长达数小时的口述录音,当年她参加革命的情景历历在目。

投笔抗日

1936年是中国历史上极不平凡的一年。这一年日本帝国主义在侵占了东三省后,又把魔爪伸向华北、华中;南方红军游击队和东北抗日联军在南北两方分别和国民党反动派、日寇展开殊死博斗;国民党内部发生“两广事件”,一致对外抗日的呼声高涨;这年10月7日,红一方面军经过二万五千里长征到达陕北;12月12日,震惊世界的“西安事变”爆发。中国历史处在重大转折的前夜。而“当时‘西安事变’的和平解决成为时局转折的节点,它粉碎了亲日派和日本帝国主义的阴谋,促进了中共中央‘逼蒋抗日’方针的实现。在抗日前提下国共两党实行第二次合作”。

这一年秋季,二姐在我家乡中江县唯一的女子中学初中毕业。次年考上距家近百公里的省城(成都)成功中学。年仅16岁的她,只身来陌生的地方念书。不想在这里读书的大多是只想混个文凭的富家子弟,教的也是“之乎者也”之类,学不到什么东西。于是二姐在该校读了半年之后,征得父母同意便转入“协进中学”(现成都28中)继续读书。

当时的协进中学是一所比较进步的学校。学校教务长杨伯凯是和邓小平同时去法国勤工俭学归国的留学生,是周恩来领导的旅欧支部成员。他利用教务长身份,从事革命活动:在这所学校办“学习组”“读书会”“抗日救国会”,宣传马列主义,传播共产主义思想;组织学生参加抗日救亡运动,并在校里建立地下党组织。学校每个星期都要组织学生去郊区搞抗日活动,诸如演抗日剧目,唱抗日救亡歌曲,散发抗日和共产主义传单等等。这些活动,二姐都是最积极的参加者。

当时正是国共合作时期,各种不同思潮在学校中传播,各种群众团体在学生中成立,既有拥护共产党的“救国会”“读书会”,也有赞成“三民主义”的“cc派”。这时教二姐语文课的老师李小庭主动和像二姐这样的进步学生接触,向他们宣传革命进步思想:讲孙中山“联俄、联共、扶助工农”的三大政策;讲共产党的宗旨、奋斗目标,传播共产主义;介绍共产党领导的陕北根据地的情况;指导读《中国革命与中国共产党》《西行漫记》等革命书籍。这些新思想、新观念、新情况,进一步激发了这些学生的政治热情和爱国主义责任感。革命、抗日的冲动,使不少进步学生都想奔赴抗日前线,为国赴难。二姐对李老师讲:“现在光读书没什么意思了,先救国,先抗日,把日本帝国主义赶出中国去。”李小庭告诉她:“共产党是真正抗日的。”并说,像你们这样的情况,最好去陕北锻炼。不过那个地方很艰苦。

学校如火如荼的抗日热潮熏陶着她,抗日救国情怀激励着她,共产主义的美好蓝图吸引着她,革命教师的话语引导着她,1938年6月学校考试完毕,她下定决心,离开学校奔赴陕北抗日救国前线……

奔向陕北

时间到了1938年6月底,因种种原因,表示要去陕北的十多位同学,临阵打了退堂鼓,真正下决心去陕北的就只有二姐和一个叫王剑清的女同学。临行前,李小庭把去陕北的路线,以及西安八路军办事处的位置(西安市郊的七贤庄)告诉她俩,并为她们办好去陕西的“通行证”,还亲笔写一封信给罗瑞卿,介绍和推荐她们。

为了稳妥,二姐又回家筹措路费,但她不敢讲明是去陕北。她对父母说:“现在抗战爆发了,书读不成了,我们要抗日救国,要到各县去宣传抗日,做抗日救亡工作。”父母鼓励她说:“你的想法是对的,国难当头,匹夫有责,你们去做一些义工,发动群众的工作,这很好。”母亲还把她结婚时的金戒指和小手表给了二姐。二姐和王剑清又向朋友借了几块钱,于1938年7月初沿川陕公路乘坐汽车经剑阁去西安。

由于路途遥远,吃饭、住宿,二姐和王剑清很快就花完了仅有的几块钱,人到西安附近,一掏口袋,已身无分文了。无奈之下,她俩除了身上穿的和一床夹被(棉被里面的棉花掏出来卖了换作路费后,棉被成了夹被)、两本书外,把秋冬季穿的棉衣、毛衣、旗袍,统统卖掉,换了几块钱作路费。大约在当月上旬的一天下午,她们终于来到西安八路军办事处。

递上李小庭写给罗瑞卿的介绍信,办事处的人一看,是写给罗瑞卿的推荐介绍信,就没有更多地盘查,简单作了登记后,一位男同志对她俩说,已给陕北公学旬邑县分校联系,但只能把你们送到咸阳。并为难地告诉她俩:办事处除了办公有地方外,没有可供你们住宿的地方,但可以给你们介绍一个旅馆。

到了旅馆,刚进入梦乡,咚咚的敲门声把她俩惊醒,打开门进来两个分别戴瓜皮帽和博士帽的男人,自称是来查房的,并问二姐他们,你们是干什么的?!惊恐之下,她们告诉那两人,我们是来西安求学的。一看是两个年轻女孩,又讲是来求学的,那两人又盘问道:你们打算到哪里去?问了一阵,看找不出什么破绽,便主动向二姐她们介绍说,西安有个青年军官学校,大都是美式装备,生活条件好,毕业后薪水也高,你们去读那个学校好。边听那两人讲话,她们心里打着鼓:李老师(小庭)讲陕北很艰苦,他们讲这个学校什么都好,肯定有问题,也许是国民党特务吧?两个年轻女孩越想越不对劲,一夜翻来覆去睡不着,第二天凌晨四点就起来匆匆赶到了七贤庄办事处。

上午8点钟,办事处找了一辆敞篷卡车,连同其他几个上延安去的男同志一路同行,并告诉她们车只能送到咸阳,到那边还有三百多公里,只好你们辛苦一下,步行去了。她们一听就傻了眼:天哪,几百公里,要一步步走着去,怎么行呢?那是黄土高原,下雨满地泥泞,天一晴,黄泥像尖刀一样坚起来,顶着脚特别疼。她们又穿的是学生服,下面还穿着裙子,很不好走。但是大家都来了,没人再打退堂鼓,硬着头皮乘大卡车去了咸阳。

到咸阳后住了一夜,第二天,她们就向旬邑县(陕北公学分校所在地)进发,开始了一星期多的艰苦跋涉:白天一天要走近百里路,路上饿了,有一点钱的同志就去路上的幺店子吃饭,二姐她们钱少,就自己买十来个鸡蛋、几个锅盔(烧饼)啃着干粮赶路,晚上就住骡马店(骡马店较大车店便宜),或在大车店的屋檐下随便铺个东西垫着就睡了,有时实在撑不住了,就和同伴商议,一间大车店,男女同志各睡半个晚上。这样艰苦跋涉了七八天,大约在7月中旬,终于到达陕北公学分校所在地—旬邑县“看花宫”。她们梦寐向往的革命圣地终于到了!

艰苦磨炼

她俩被带到到村边一座民房前,同行者告诉她们,这就是学校。进门抬头一看,除了门方上有写着“陕北公学”几个字的横幅外,什么也没有,就是一个老百姓的农家院子,哪象什么学校。她们当晚就在一户老百姓家住下。

第二天早上军号一响,大家翻身起来,跑步到一处农家小院吃早饭。先到的同志都自己准备了碗筷,她们刚来不知道,跑到吃饭的地方一看:小院中央蹲着一口煮着小米粥的大锅,旁边蒸笼里蒸着黑呼呼的窝窝头,学员门有的在舀饭,有的坐在院内的石头上边吃饭,她刚到,又没带碗筷,又不好意思去问别人,就跑在院边的树旁呆呆地站着。这时一个三十来岁的女同志笑嘻嘻地走过来说,“小鬼,是刚来的吧?”“是呀”,“你怎么站在这里不吃饭呀?”“我没有碗筷”。“你到村子前面,有摆地摊的,你去买一个呀。”“我身上一分钱都没有了。”二姐的眼泪扑赤扑赤掉了下来。她安慰地说:“别哭,我去给你找个碗。筷子你拿两根树枝洗洗,当筷子用就行了。”一席开导,关怀的话语顿时消散了二姐心中的委屈。

第一次在陕北公学的早餐就这样对付过去了……那时在陕北公学的生活就是这样:嘴里喝着的是满是稗子的小米粥,啃着的是黑乎乎酸酸的馒头,筷子夹着的是大锅煮熟、清汤寡水的萝卜、白菜。这和在学校读书时的生活,一星期一次大“牙祭”(四川土语“开荤”),两次小“牙祭”相比,真有天壤之别,不知道以后怎么过啊。可她转念一想,我是干什么来的,是来参加革命的,别人过得了,我也过得了,继续坚持学习的信心反而增强了。

二姐身上没有一分钱,什么生活必需品都不能买,没有办法只好给父母写了一封信(国共合作时期,还可以公开通信),信里又不敢说这里生活艰苦,只说这里一切挺好,隐约地表示经济欠宽裕。父母接信后立即东拼西借寄了12块钱,以解燃眉之急。很快夏季过去,秋凉即将到来,来陕北时是带有秋冬季的衣服、被褥的,路上把衣服、棉被内的棉花都卖了,棉被成了夹被。二姐拿着父母寄来的这点钱,又在村外的地摊上买来几斤棉花,补铺在旧夹被中,这样渡过了北方的秋冬。1939年5月,二姐到晋西北前方,又第二次把棉花掏出来卖掉。

在陕北公学旬邑分校学习的学员,来自全国各省,甚至有从南洋乘飞机来的。穿农民服装的有,穿长袍马褂的有,穿西装革履的有,穿校服的也有,各式各样,五花八门。学习期间,有的坚持下来了,有的中途离开了。学校上课没什么教室,开始连板凳都没有,拣个石头垫着就是板凳。讲课的也不是什么专职教员,就是分校的那些负责人,当时负责人就是罗迈(李维汉),后来又是成仿吾、张然和。学的都是政治经济学、联共(布)党史、中共党章、马列主义、社会发展史,这些东西。也有一样专门课,就是“游击战争”,由一位男老师授课。学校编制是军事化的,分区队、队,二姐属于37队(女生队),除上课外就是军事训练,如出操、列队、行军、紧急集合等。行军就是跑步,围绕村子一跑就是几个钟头。有时还仿当时的苏联搞“星期六义务劳动日”活动,为当地农民干农活,掏粪积肥。遇到这种时候,二姐总是第一个报名参加,总是抢在别人前头,不怕臭不怕脏,找脏活、累活干,她心里觉得,只有这样才叫真正革命。

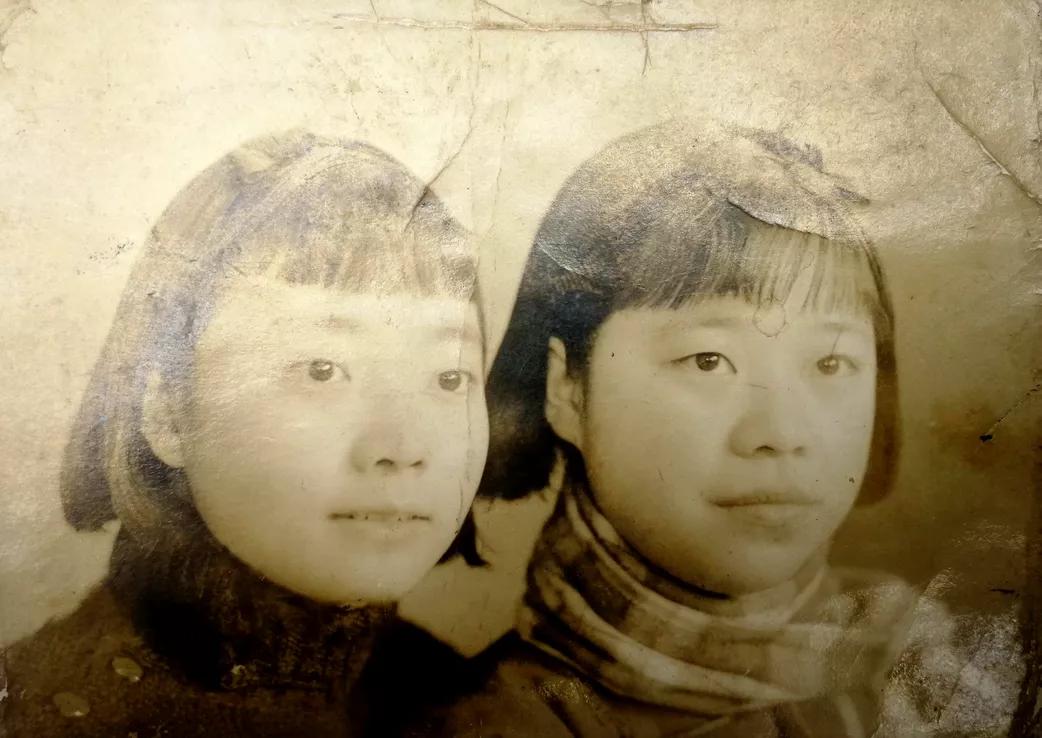

1938年罗蜀华(右)与朋友合影

在这里,样样事情二姐总走在同学们前头。到校仅2个月,1938年8月,二姐光荣地加入了中国共产党,同年11月转为正式党员。1939年春,二姐又转到高四班(高级研究班)学习,并结业参军。

战地救护

这年夏初,根据当时党中央“到敌后去”的部署,成仿吾等领导把抗大、鲁艺、陕公等学校的部分学员集中起来,在延安成立“第五纵队”(后改组为“华北联大”),准备向晋察冀敌占区开进。二姐和王剑清从陕北公学结业后,便来到延安加入第五纵队。

第五纵队途径晋西北时,二姐生病无法继续跟大队前进,就留下参加了贺龙为师长、关向应为政委的120师所属的独立二旅(又称彭八旅,彭绍辉任旅长,张平化任旅政委),在该旅直属政治处任组织干事。1939年秋,她改任独立二旅卫生处卫生队指导员,带领卫生队参加了一系列敌后游击、反扫荡、反顽固派作战。

卫生队是刚成立的单位,由三十几个小八路组成,只有二姐这个指导员是女的。每次敌人扫荡我们反扫荡时,各相关单位就组织起来,统一安排作战和行军。二姐年龄最大(18岁),又是负责人,所以每次行军都走在卫生队的最后,作收容队。一天晚上行军,卫生队队尾的六七个人跟前面的队伍走失了。这下急坏了二姐:掉队就有可能被敌人抓住或消灭。情况十分危急,但她很快冷静下来,凭着对行军计划的记忆,她分析了前面队伍可能的行进路线,当机立断,找到并带领掉队的六七个人奋力追赶、寻找队伍。他们昼夜兼程,翻山越岭,在大山里整整转了一个星期,终于在一天傍晚找到旅卫生处某临时驻地。卫生处领导劈头就问:“你们跑到哪儿去了?一个礼拜都找不到人?”二姐本想解释缘由,可这时已筋疲力尽,无力回答,一头裁倒在卫生处旁边的羊圈里,呼呼睡着了……后来领导了解了真实情况,不但没有批评她,还给她记功授奖。

就是二姐带领的这支年轻的卫生队,在百团大战的阳坊口战役中,在反击顽固派游三师的作战中,冲上火线救护了数十名伤员,为这次战斗作出了应有贡献。

(未完待续)

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:罗介先(资阳市人大常委会原副主任)

用户登录

还没有账号?

立即注册