【红色记忆】中共南方局引领下的川渝文艺抗战(下)‖ 胡平原

中共南方局引领下的

川渝文艺抗战(下)

胡平原

抗日救亡 文艺繁荣

1. 戏剧在重庆的繁荣。

川渝抗战文艺运动后期,由于战争转入相持阶段,日寇把进攻重点放在共产党创建和坚守的敌后抗日根据地上,而对国民党改为政治诱降为主,因此国内局势变得比前期复杂,国共之间摩擦不断发生。

1939年冬至1943年间,国民党连续发动三次反共高潮,对川渝大后方实施法西斯统治,压迫爱国民主运动,禁止群众集会结社和游行示威,查禁进步报刊和图书。抗战初期那种以抗日救亡为中心的轰轰烈烈的政治局面和文艺运动消失了,代之而起的是针锋相对的斗争和扎实的工作。于是,出现了话剧创作演出的大繁荣和竞写长篇小说的热潮。以七月派为代表的抗战诗歌的成熟,标志着中国新诗发展新阶段的到来。

1944年秋,国民党军在日寇进攻下,在湘桂大溃退,时局又一度十分紧张,反动政治迫害加剧。但文艺界和各界争民主反专制的斗争却比任何时候更加高涨。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》在国民党统治区广泛传播,川渝抗战文艺运动又出现新的高潮。

2.抗战话剧空前繁荣。

从1939年起,抗战戏剧结束了街头表演和活报剧的阶段,现实主义的创作和演出扎实而深入地向前发展,达到了很高水准。标志这一转折的是夏衍的话剧《一年间》,它专注于人物的刻划,以一个普通中国人的家庭在这一年间的遭遇,展示了战争带来的心灵深处的变化,显示了现实主义抗战话剧的真正成熟。之后,又有洪深的《包得行》,老舍的《残雾》,曹禺的《蜕变》,老舍、宋之的的《国家至上》,于伶的《夜上海》,宋之的的《雾重庆》《鞭》,陈白尘的《未婚夫妻》等优秀话剧的演出。它们从不同角度触及了现实的重大问题,反映了人民的普遍要求,深入揭示了人物的内心世界。

曹禺在重庆创作

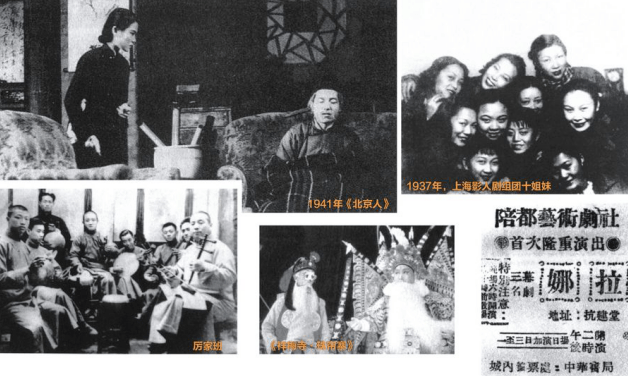

1941年1月皖南事变发生后,重庆的一些剧人和剧团纷纷疏散到成都等外地巡回演出,山城出现了短暂的沉寂。但随着郭沫若的历史剧《屈原》的演出和重庆雾季公演的开始,又冲破了国民党当局的禁锢,迎来了话剧大繁荣的局面。以1941年10月至1943年5月重庆雾季公演的剧目为例,在历史剧方面,有阳翰笙的《天国春秋》《忠王李秀成》,郭沫若的《屈原》《棠棣之花》《虎符》,吴祖光的《正气歌》,杨村彬的《清宫外史》,陈白尘的《大渡河》,于伶的《大明英烈传》等。在生活剧方面,有夏衍的《愁城记》《水乡吟》,田汉、洪深、夏衍的《风雨归舟》,宋之的的《祖国的呼唤》,于伶的《杳花春雨江南》,洪深的《黄白丹青》,马彦祥的《江南之春》,寇嘉弼的《还乡记》等,反映了敌占游击区、沦陷区、“阴阳界”的生活。曹禺的《北京人》和他改编的《家》,沈浮的《金玉满堂》,吴祖光的《风雪夜归人》等,则是对封建大家庭生活的揭露。陈白尘的《大地回春》《陌上秋》《结婚进行曲》,夏衍的《法西斯细菌》,老舍的《面子间题》,沈浮的《重庆二十四小时》,田汉的《秋声赋》等,正面反映了国民党统治区的现实生活。需要说明的是个别剧本创作不在川渝,但演出在川渝,在川渝产生过影响。

艺术家们雾季公演的剧照

另外,还上演了一些外国名剧,如夏衍改编的《复活》,陈鲤庭导演的《钦差大臣》,焦菊隐导演的《哈姆雷特》,焦菊隐、张骏祥导演的《安魂曲》《莫扎特》,石凌鹤导演的《遥望》《天边外》等,对话剧的创作和演出都有学习和借鉴作用。

夏衍在重庆创作

此后,国民党当局公布所谓《重庆市上演剧本补充办法》,将娱乐税从30%增加到50%,加紧政治和经济压迫,致使话剧创作和演出在数量上虽有减少,但更加注重艺术质量和深入生活。如夏衍的《离离草》,田汉、采之的的《芳草天涯》,阳翰笙的《槿花之歌》,陈白尘的《岁寒图》《升官图》,茅盾的《清明前后》等。据史料记载,自1941年10月至1945年10月,重庆雾季公演剧目共106个,其中大型剧98个,短剧和独幕剧8个,参加演出的剧团有中华剧艺社、中国万岁剧团、中央青年剧社之孩子剧团、育才学校戏剧组、中国艺术剧社等27个团队。抗战戏剧运动,照陈白尘的看法,一直延续到1946年5、6月间。前期内容以抗战为主,之后则针对国民党了。

四川也是如此,主要的优秀剧作都产生在1941年后,当时是话剧的“黄金时代,许多文学大家,如郭沫若、老舍、茅盾,过去都不写戏,抗战中都写了剧本。郭沫若不仅创作了代表历史剧高峰的抗战六剧,而且他的史剧理论也标志着中国剧论的成熟和达到的崭新高度。他的创作目的非常明确,基本主题和内容是:“反侵略、反卖国、反专制、反变节,坚持抗战、保卫祖国,发扬民主、坚持节操,歌颂民族英雄主义、爱国主义和不屈不挠的牺牲精神”,以其强烈的战斗性和鲜明的政治倾向性,震动了时代和观众,充分发挥了史剧艺术团结教育人民、揭露打击敌人的战斗作用,从而显示了抗战戏剧运动的作用与威力。

3.川剧革新取得初步成果。

抗战时期被认为是川剧的复兴期,抗日救亡运动的开展,需要川剧作为一种四川群众喜闻乐见的形式,担负起新的宣传任务,加之周文等人的倡导和一些报刊的呼吁,尤其是入川话剧演出的启示与示范,都促使了川剧的革新。如周文1938年6月在《文艺阵地》发表《谈四川戏》一文,就要求川剧多编多演抗战新戏,同时《星芒报》也帮助川剧进行改革工作。

开始阶段,主要是编演反映当前问题的时事新戏,相当于话剧的报告剧,艺术上主要是“旧瓶装新酒”。周文《谈四川戏》中就提到过多种剧目,如《枪毙李服膺》《汉奸的孤女》《汉奸的报酬》《滕县殉国记》《台儿庄大捷记》等。其后一些热心的文化人,参加了编写新川戏和改编旧川戏的工作。江安国立剧专学生还演出过川剧《汉奸梦》。

新川戏的演出很受观众欢迎,据今乐山川剧团老艺人罗琼林回忆,当时演出新川剧《滕县殉国记》时,仅团体票就预订50多个满场。据统计,出版和见诸广告的川剧抗战新戏共35种,除上述剧目外,还有《卢沟桥头姊妹花》《热血青年》《八百孤军》《杀父救国》等。这一时期的代表人物张德成、阳友鹤、周裕祥、李泽民等,倍受川渝老百姓欢迎。

重庆《新华日报》副社长周文

重庆川剧大王张德成剧照

4.抗战诗歌作品大丰收。

正如艾青所说:“这真是一个诗的时代,战争发动以来,全国的作家几乎全部都激动着诗的情感,用素朴的形式写过诗”。许多久已沉默的诗人重新开始歌唱,许多诗人投身到抗战的行列中,创作出不少更加新颖、深刻的诗歌,许多的新人新作在抗战中涌现出来,走向成熟,从而把中国新诗提高到一个新的发展阶段。

创作抗战诗歌的艾青

1938年10月武汉撤守后,全国著名诗人差不多都集中到过川渝。武汉时期被视为“诗歌复兴和前进”的朗诵诗运动,以围绕《七月》杂志的七月派诗人之群,也移到了川渝等地。光未然、减云远、冯乃超等朗诵诗运动的推行者和创作者重新活跃在重庆。光未然还组织过诗歌朗诵队,在诗晚会和文艺界的聚会上进行诗歌朗诵。艾青、光未然都有一些流传于群众之中的光辉诗篇。整个诗歌界都十分活跃,经常举行诗歌座谈会,畅谈创作,在理论上进行总结和指导,不断推动诗歌创作向前发展。这里要着重提到的是七月派诗歌,此派诗人以胡风为首,多数都来过或住在重庆。

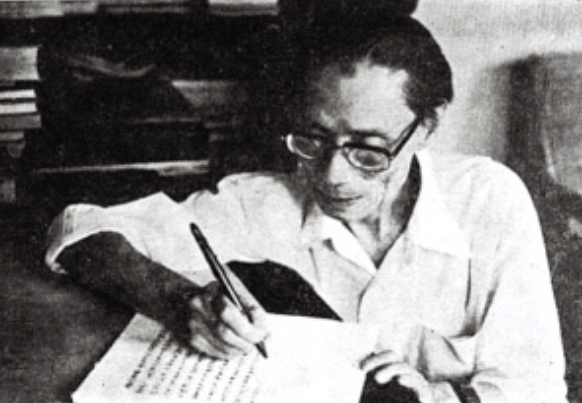

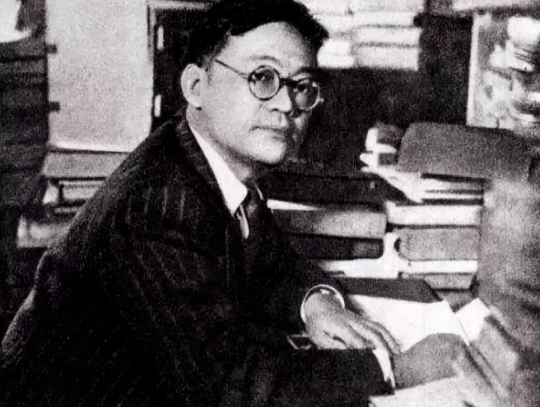

在重庆主办《七月》的胡风

七月派前期标志是《七月》杂志,后期标志是《诗垦地》和《希望》杂志。它们是七月派诗人在川渝主要创作和理论园地。这个流派有两大特色:一是系统的理论主张,除胡风外,主要有艾青的诗论,吕笑、阿垅等的诗论和诗评;二是有鲜明的现实主义创作特色。“七月派的贡献也主要在这两个方面,说具体点,七月派反对客观主义和自然主义,要求进入到现实斗争中去,在创作中表现出作者的主观思想、感情、精神与所写的客观现实相结合。亦即要求作者的内心与他的创作融合和统一,反对分裂和两重性。他们在生活中努力思索着,热切地寻求着,甚至把忧伤与悲哀看成一种力,把弥漫在广大土地上的渴望、不平、愤恨集合拢来,渴望暴风雨来冲刷这一切,扫荡这整个世界。”(原载艾青《诗论》,人民文学出版社1980年版)。七月派在四川有了更多发展,日趋成熟,由于它在艺术上力求完美,把中国新诗推向了一个新的高度。

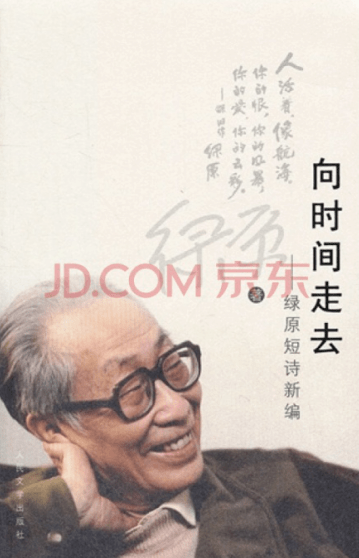

绿源诗人书籍封面

七月派代表诗人艾青入川之前已出版了重要诗集《北方》和《向太阳》。在由湘西到重庆途中的船上,完成了《火把》,在重庆他还写了《死难者的画像》《夜》《播种者》《反侵略》《哀巴黎》及长篇叙事诗《溃灭》等诗作。阿垅在重庆写了《誓》《纤夫》,在成都写了《琴的献祭》;曾卓的《门》《母亲》《青春》《生活》;杜谷的《泥土的梦》《江》《车队》《巷》《写给故乡》《树之歌》《当春天来的时候》;冀仿的《旷野》《荀芽》《榴花》《回来》《七月的轨胁》《生命》;方然的《报信者》;绿原的《哑者》《小时候》《雾季》《颇抖的钢铁》《给天真的乐观主义者们》;朱健的《不知道》;鲁煤的《牢狱篇》《一条小河的三部曲》等,都是这一时期七月派诗的代表作。

邹荻帆也是七月派代表诗人之一,在四川时间很久,并主办《诗垦地》等诗歌刊物,对不少新诗人有过影响。

此外,罗洛、徐放等人也写过不少好诗。路翎是七月派小说的代表,但他的长诗《致中国》也是优秀诗篇。

同一时期,还有老诗人郭沫若的新诗《绸塘集》和旧体诗。老舍写了《剑北篇》。著名诗人臧克家写了最真挚的诗集《泥土的歌》和一些长篇叙事诗与政治讽刺诗。力扬出版了精心之作诗集《我的竖琴》。袁水拍写有抒情诗集《人民》《向日葵》《冬天》。沙鸥写有四川方言诗集《农村的歌》《化雪夜》。王亚平、减云远、方敬、任钧、戈茅等老诗人和一批新诗人也都有诗集和诗作发表。诗人和作品之多超过其它文艺形式,因此推进了中国新诗的向前发展。

臧克家在重庆

5.竟写长篇的热潮。

当抗战转入相持阶段,大批作家来到川渝大后方后,由于战争时间的延长,局势变幻复杂,白色恐怖笼罩,大家在抗战初期那种公开表露的高昂政治热情逐渐变成为冷静的思索、笔耕战斗所代替,加之生活素材积累得较多,不少作家开始构思和创作一些主题重大、规模巨大的鸿篇巨制,出现了竞写长篇小说的热潮。仅以在四川有代表性的作家的创作来看,就有茅盾、巴金、老舍、沙汀、艾芜、吴组缃、张恨水、碧野、路翎、姚雪垠、靳以等,显示了川渝抗战小说的辉煌成就。除少数作家和作品外,几乎囊括了整个抗战小说的主要成就。

茅盾最重要的长篇《腐蚀》,虽写于香港,却是以1940年9月到1941年2月的重庆为背景,描写了一个女特务赵惠明的一段经历。作品以日记体的形式,透过赵惠明矛盾复杂的心理活动和记述,把“ 皖南事变”等重大历史事件侧面表现出来,作品既描写了作为国民党女特务赵惠明的复杂生活和心理状态,刻画了典型形象,也集中抨击了国民党法西斯特务统治制度的罪恶。抗战末期,他又写有长篇《走上岗位》。

茅盾在重庆

巴金的抗战三部曲《火》写于1640至1943年,其中第二部写于重庆。而他于1944年动笔,在1946年完成的《寒夜》,是描写国统区知识分子生活和社会现实的杰出作品。尤其对人物形象的塑造,人物心理的刻划,维妙维肖,细致深刻,不愧为现实主义的一部力作,是抗战小说的代表作之一。

巴金在成都

老舍于1943年写出他的首部抗战小说《火葬》。1944年开始撰写长篇《四世同堂》,其第一部《惶惑》于1944年11月开始连载。第二部《偷生》完成于1946年。两部共67节,余下的两部共20节是在美国完成的,直至解放后才出版。全书四部近百万字,描写各阶层人物1030多个,有名有姓的60多个,表现了自抗战开始到太平洋战争爆发,北平沦陷区人民的苦难经历及他们幻想破灭后逐步觉醒,最终走上抗日道路的过程;热情赞扬了中国人民的爱国主义精神和行为;鞭挞了日寇的凶狠残暴和一小撮民族败类肮脏的灵魂。在中国现代小说史上实为一部规模宏大、社会内容深广、地方生活风貌鲜明、创作手法独到的难得佳作,与巴金的《寒夜》等同是抗战小说的代表作品。

沙汀虽一度离川,但他写的优秀讽刺小说《淘金记》《困兽记》《还乡记》,都是在四川创作的,表现的是四川地方生活,富有浓郁乡土特色。这几部作品以暴露国统区社会的黑暗,刻划各有个性特点的地主官绅和乡镇保甲长的群丑形象而著称,代表了抗战时期长篇讽刺小说的艺术成就。

艾芜抗战时期主要不在四川,但他的长篇《故乡》的五、六两部完成于重庆,《丰饶的原野》第二部《落花时节》也写于重庆。《山野》始写于桂林,1947年完成于重庆。

艾芜在重庆

张恨水是著名的多产作家、章回小说大家。在重庆写了暴露国统区政治腐败、社会黑暗的批判谴责小说《魍魉世界》《八十一梦》《第二条路》《蜀道难》等,表现出鲜明的现实主义倾向。其中,《八十一梦》更是其杰出的代表作。

张恨水在重庆

碧野于1942年入川,表现出极大的创作热情,先后写出长篇《肥沃的土地》《风砂之恋》《湛蓝的海》《没有花的春天》和中篇多部。其中《风砂之恋》和中篇《奴隶的花果》受到茅盾好评。

路翎是一位激进作家,他的抗战长篇小说《财主的女儿》分上下两部,上部1945年出版,下部1948年出版。这是七月派小说的代表作,是继巴金《家》之后又一部描写封建大家庭及其子女道路走向的宏大作品。

吴组缃在重庆写出了独具一格的优秀长篇《鸭嘴涝》《山洪》。

吴组缃在重庆

1943年,姚雪垠在重庆完成了轰动一时争议很大的长篇《春暖花开的时候》。

姚雪垠在重庆创作小说

靳以在重庆写出了反映战前各阶级变化和动态达80万字的长篇小说《前夕》。

此外,还有川籍作家周文的《烟苗季》、刘盛亚的《夜雾》、萧蔓若的《解冻》、熊佛西的《铁锚》等,都不同程度地显示了长篇小说创作的成果。

6.文艺界的几次重要论争。

文艺思想与文艺批判是随着文艺的繁荣而发展起来的,反过来又能促进文艺繁荣。1938年10月武汉撤守后,川渝抗战文艺运动与全国抗战文艺运动的统一与重叠,除前期关于“文艺大众化”问题的争论外,其后各次争论都发生在或主要发生在陪都重庆。这些文艺批评助推了川渝抗战文艺运动的向前发展,繁荣了文艺创作。

抗战时期,国民政府迁都重庆这一特殊历史背景,促成大后方川渝抗战文艺的空前繁荣,堪称人才荟萃,成果辉煌,雾季公演,名留青史。其历史意义深远,造就了一大批中国文艺的新人,为新文艺的发展打下了坚实基础,为新文艺在民众中的普及作出了不可磨灭的贡献,丰富了人民群众的文化生活,提高了人民群众的文艺欣赏水平,树立起了中国抗战文艺成就的里程碑!

参考资料

1.《四川文史资料选辑》。

2.《重庆文史资料选辑》。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图: 胡平原(重庆市人民政府文史研究馆特约研究员,重庆市中共党史学会会员,中共重庆市巴南区委党史研究室《口述巴南党史》编辑)

用户登录

还没有账号?

立即注册