父亲是心中的那座桥——专访飞夺泸定桥勇士之一李友林之子李理

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

毛泽东《七律·长征》中的这两句,描绘了长征中最艰险的几段征程,“大渡桥横铁索寒”即指泸定桥。作为飞夺泸定桥22名勇士之一的李友林,晚年手书此句将其送给六个儿女。三子李理告诉我们者,这是父亲期望他们不要忘记红军艰苦奋斗的精神。

李理(左)回顾父亲长征足迹

而依然横亘于大渡河上的森森铁索,无声地记录着父辈的血泪与荣光。

峥 嵘 往 昔

——夺桥爬铁索时,没有想到过死

2019年5月29日,大渡河水一如既往地从泸定县城奔腾而过,13根铁链连接起大河两岸,百米泸定桥上,慕名而来的游客和专程前来纪念的群众络绎不绝。多年以来,当地人把这一天当成了节日,以此缅怀英勇夺桥的红军。

初夏的风从河面吹来,粗壮铁链和结实木板构起稳固的桥面,有老人拄着拐杖从桥上平稳走过,也有孩子牵着母亲的手,小心翼翼地跨出步伐,父亲在身后鼓励道,“不要怕。”

望着来来往往的人流,头发花白的李理立于桥头,思绪将他带回了童年,父亲讲述的84年前的那个千钧一发的历史节点与眼前的情景重叠。

穿越历史烟尘的这座铁索桥,曾是红军甚至革命命悬一线的生死关头。

长大后的李理问过父亲,夺桥爬铁索的时候,你没有想到过死吗?

父亲的回答至今依然激荡人心,“如果想到死,我们就冲不过去了”。在那个时刻,冲锋战士们都抱着“夺桥,必胜”的信念,才会有如此大的勇气和决心。

没有想过死的父亲穿过枪林弹雨活了下来,他的名字,作为载入共和国历史的勇士,镌刻在泸定桥头22座纪念碑上。

历史已经被无数次传颂演绎,带着这段传奇经历的父亲,却选择掩埋它。

记忆中父亲是威严的,儿女对他既敬仰又畏惧。10岁时第一次见到父亲哭,年幼调皮的李理觉得诧异,他伸手去帮父亲揩掉脸上的泪水,问他,你哭什么呀?

后来他才知道,战争岁月锻造出坚毅品性的父亲,只有在怀念战友时才会掉泪。

戎马生涯27年,身经百战的父亲幸运地只负了一次伤,那是在腊子口战役中,他右腿肚中了一枪,鲜血直流,轻伤不下火线的他被战士强行抬下来后,用牙咬住木棍,自己用刀挖出了子弹头,然后用含硝的火药给伤口消毒,简单包扎后又继续投入战斗。此后留下的一块疤痕,成为父亲勇猛的标记。

李友林

父亲出生于1914年,1930年(16)岁时参加红军,在强渡乌江、智取腊子口等数次战役中都表现英勇,1935年5月29日参与飞夺泸定桥时还未满21岁。但无论是在家给孩子们讲,还是后来在中国科技大学任系里的党总支书记给学生讲,他都不会提到自己,更不会以英雄自居。他常常说,“我没有什么说的,赞扬自己,抬高自己是罪过,牺牲的战友是英雄,我们活着的人都为他们感到遗憾。”

言 传 身 教

——送孩子“插队”,严苛即是疼爱

李理从小学开始自己跑几公里的路上下学,练就了一副好腿脚,后来在瑞金职工体育运动会上跑100米夺冠只用了12秒1,那年他21岁,而父亲参与飞夺百米泸定桥时也是21岁。

其实这一生的轨迹,冥冥之中都受到了父亲的影响。

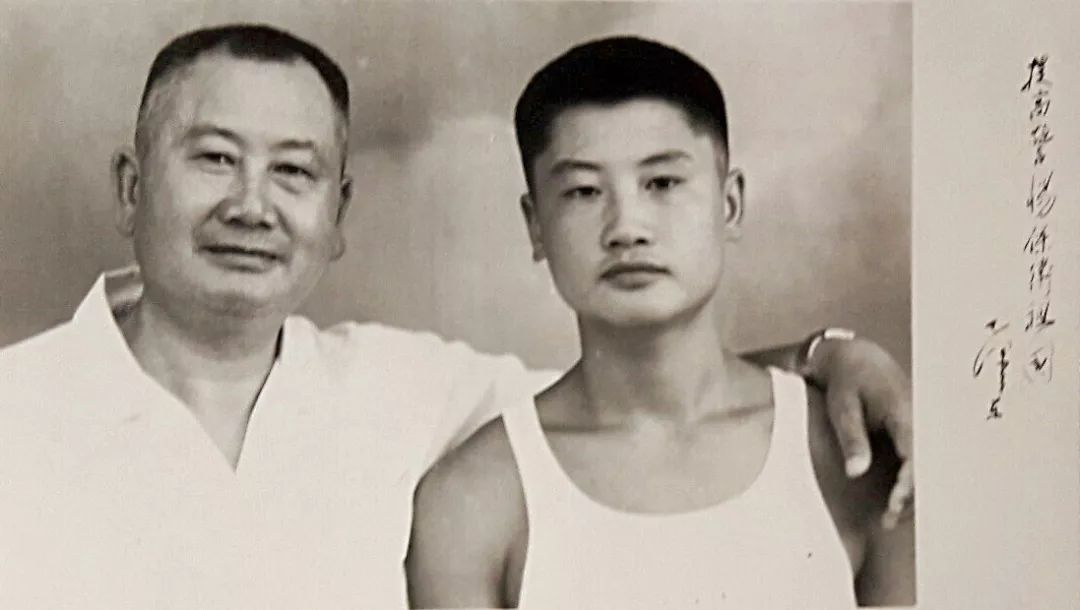

李友林到瑞金看望插队的李理(时年李理18岁)

1969年,父亲送16岁的李理到江西瑞金老家插队。从小在北京长大的他只觉得好玩儿,对离开父母也并没有觉得不舍。68岁的他回忆道,“北京到上海的火车是1200公里,车票价格是24块钱,到了上海后转乘到南昌的火车,全程740公里,车票价格是12块钱,到了南昌后转坐瑞金的长途汽车,410公里,票价是10块钱……七天七夜”。

南方夏季的潮湿闷热就给了他一个“下马威”。刚到不久,李理就长了一身的痱子和湿疹,吃药也不管用,还是当地人用土办法给治好的。

李理写信回家诉苦,父亲的回信只有寥寥数语,让他不要老想家,好好学技术,听师父教导,踏踏实实在农村锻炼。

姐姐妹妹和弟弟们问父亲为什么舍得把他送到瑞金,父亲说,“因为我喜欢他,我希望他成才,才让他去农村锻炼,让他吃吃苦,知道农村是怎么回事。”同一年,父亲又送走老大和老四到部队保家卫国。

这段在农村插队的经历洗掉了他身上干部子女的娇气,让他迅速地懂事、独立了。李理在厂里学了一年半,还是学徒工就已达到了三级车工的水平,还评上了厂里的先进工作者。得知此事的父亲很高兴,但写信来时只提醒他不许骄傲自满,要耐心钻研技术。父亲还给当地打了招呼,不要单独照顾给他开小灶。

回望16岁时独自经历的人生最漫长的旅程,李理没有讲自己的心路历程,只说“这是父亲做的非常正确的事情,我非常感激他”。念及在火车站送别时,看到母亲哭了,“其实父亲也哭了,他默默地掉了泪,转过身去擦掉了”,68岁的李理潸然泪下,他早已理解了父亲的良苦用心,而父亲去世距今已22年了。

1970年瑞金县招工,他被录取在瑞金县电线厂金工车间当了车工,当时还是学徒,师傅已夸他技术能力达到三级(职称最高是八级),在年轻工人中已是佼佼者。李理在工厂一干就是八年,期间一门心思地又学会了钳、刨、铣、电焊等技能,从没想过要担任什么职务。

1978年,国家百废待兴,身怀一身技能的李理从厂里被调到中国科技大学,在实验室帮忙,因为技术过硬,动手能力强,深得实验室教授的喜爱。他又继续学习外语等课程,后来进修上了大学。1984年,他又被调到本校,参与国家同步辐射加速器实验项目的安装工作,该项目获得科学院的特等奖。他骄傲地说,“父亲爬了100米的铁索,我(参与)做了100米的加速器。”

家 风 传 承

——多年后,我也成了“狠心”的父亲

16岁时被父亲送到农村插队的李理,多年后做了和父亲当年相同的决定——把独生女儿送去“插队”。

1998年女儿高中毕业,考大学,虽然知道北京的各种条件更好,但他还是鼓励让女儿去了外地上大学,女儿最终去了千里之外的福建求学。

“那边虽然比不上北京条件好,但爷爷曾经在那里战斗生活过,你应该去体验。”他对女儿说。从未离开过父母的女儿巳经懂得了父亲的心意,很乐意顺从这一选择。大一时,他狠心没让女儿回家,寒暑假让女儿自己安排。过年的时候,女儿打电话回来说想家了,李理就鼓励她“再忍一忍,看自己行不行”,女儿忍住了。说不心疼是假的,“我女儿在家时从未让她在外面吃过一顿饭,都是我亲自下厨。”可是他说,“如果对女儿的成长成才有帮助,我们就去做。”

第二年回家时,李理欣喜地发现,远离家庭和亲友的生活,让女儿的自理能力和与人相处的交往能力都提升了。对此他很满意,“比其他北京孩子都懂事”。女儿后来又读了中国人民大学的研究生,在校期间成为宣传委员,目前已是中共中央党校出版社最年轻的副编审和业务骨干。一直以爷爷为榜样的孙女,如今也成为爷爷、父亲的骄傲。

“孩子怎么样,父母要负责任。”李理想起父亲的叮嘱,要去掉孩子身上干部子女的娇气,让孩子多读书,成为对国家有贡献的人才,他和兄弟姐妹、自己的女儿都没有辜负父亲。

1997年,李友林最后一次过生日

父亲去世后,在吊唁会上,他的一名学生告诉李理,父亲是学生们非常敬仰的长辈,上课时一身军人的威严军姿,但私下里非常慈善。并告诉了他一个故事,三年困难时期,学校有学生到食堂偷红薯吃,被举报后,要被开除,这几乎意味着前途尽毁。父亲在会上拍桌说,开除学生的人没有体验过饥饿的滋味。的确,对于饥饿,没有谁比经历过长征的父亲更有发言权了。这几名学生因此被保了下来,得以继续上学。这名学生眼中含泪地说,这几个学生后来都成了国家的栋梁之才。李理知道父亲爱护学生,经常拿出自己的工资给贫困学生买生活用品,还把过年过节家里穷没钱回家的学生请到家里吃饭。

飞夺泸定桥84周年之际,廉政瞭望记者在泸定采访李理

作为父亲最为疼爱的孩子,李理再也没有更多的机会了解父亲了。但正是不多言的父亲,用他一生树立起一座伟岸的桥,让后人能借此通往更为广阔的世界。

用户登录

还没有账号?

立即注册