蓬州闲士 ‖ 延安掠影之十一:延安王家坪(上)

【延安掠影之十一】延安王家坪(上)

■文·图 / 蓬州闲士

■1935年10月19日,中央红军到达陕北吴起镇(今延安市吴起县)。

从1934年10月10日,中共中央、中革军委率领中央红军离开江西中央苏区的瑞金等地,踏上长征路,到1935年10月19日到达陕北吴起镇,历时12个月零9天,行程25000里,纵横12个省,用顽强意志征服人类生存极限,沿途共进行380多次大小战斗,冲破国民党军的中央军和地方军阀部队共29个纵队(军)和3个师的围追堵截,表现出了压倒一切的革命英雄主义气概。

■ 1936年10月22日,红军三大主力(红一、二、四方面军)在甘肃会宁胜利会师,长征结束,中国革命转危为安。

■ 自1935年10月19日中央红军到达陕北吴起镇,至1948年3月23日在陕北榆林市吴堡县岔上镇川口村园则塔渡口乘船东渡黄河,中共中央和毛泽东在陕北延安战斗和生活13年。

■ 延安,中华民族的发祥地,中国革命的圣地!

中央红军胜利到达陕北(来源:2016年9月18日《陕西日报》第4版)

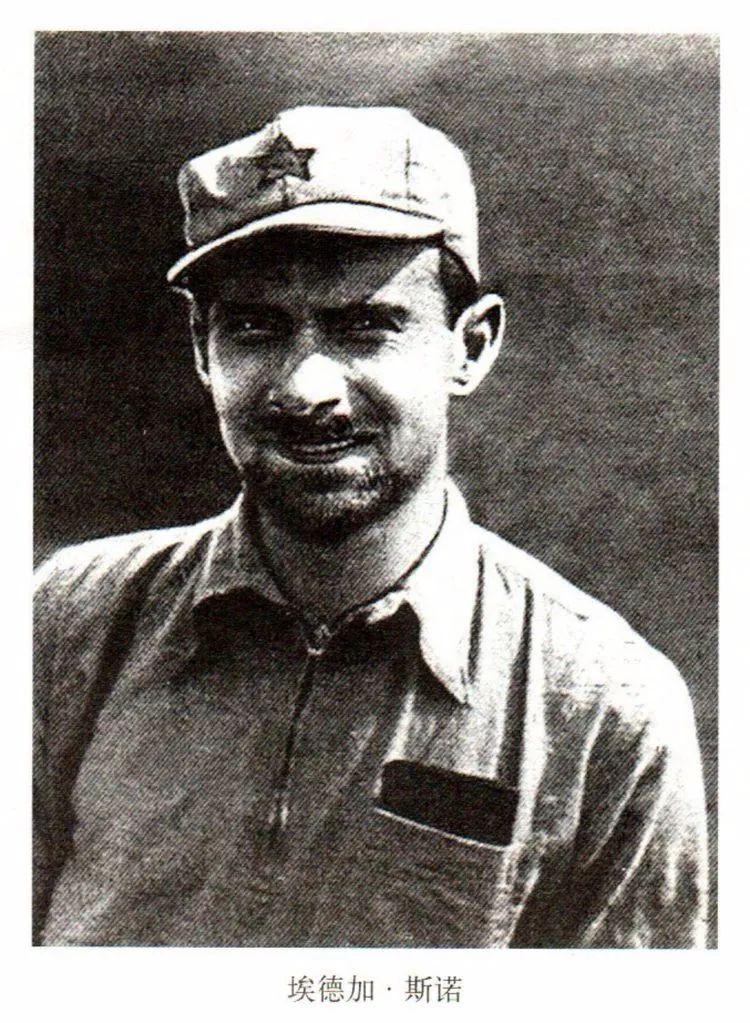

1936年,美国记者埃德加•斯诺(1905—1972)在陕北保安为毛泽东拍摄一张戴八角帽的半身像。毛泽东戴着军帽,脸庞清瘦,但神情坚毅。该照片于1936年11月在巴黎《密勒氏评论报》上,配以《中国共产党领导人毛泽东访问记》发表,让全世界第一次看到清晰的毛泽东形象。与毛泽东同时被介绍给全世界的,还有中国工农红军的军帽和帽徽。其实,戴在毛泽东头顶的这顶军帽,是向埃德加•斯诺临时借来的道具。当时,埃德加•斯诺在拍照时建议毛泽东戴上一顶红军帽,更好展示红军形象,但毛泽东几乎不戴军帽。于是毛泽东向身边的警卫员借了一顶,未料帽子太小,戴不进去,凑巧埃德加•斯诺也戴了一顶红军帽。毛泽东接过埃德加•斯诺的帽子,拍下这张珍贵的照片(美国记者 埃德加•斯诺 摄,来源:中华新闻传媒网)

扩展阅读1

1936年埃德加•斯诺初访毛泽东

美国作家和记者埃德加•斯诺(1905—1972),1928年首次到中国上海,任《密勒氏评论报》助理编辑,后兼任纽约《太阳报》和伦敦《每日先驱报》特约通讯员。1930年后,到中国东三省、内蒙古和西南各省。1933年至 1934年,在北平燕京大学任新闻系教授并学习汉语。

1936年6月,埃德加•斯诺从北平出发,经西安赴陕甘宁边区,是第一个在红色区域进行采记的西方记者。1936年7月8日,埃德加•斯诺在安塞县百家坪遇见周恩来。经周恩来安排,于11日抵保安,会见毛泽东。

埃德加•斯诺记录了毛泽东给他留下的印象:“面容瘦削,看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出”。他觉得在毛泽东身上有一种“实实在在的根本活力”,在“这个人身上不论有什么异乎寻常的地方,都是产生于他对中国人民大众,特别是农民——这些占中国人口绝大多数的贫穷饥饿、受剥削、不识字,但又宽厚大度、勇敢无畏、如今还敢于造反的人们 ——的迫切要求作了综合和表达,达到了不可思议的程度”。斯诺形容毛泽东“是一个令人极感兴趣而复杂的人”“有着中国农民的质朴纯真的性格,颇有幽默感,喜欢憨笑”“说话平易,生活简朴,有些人可能以为他有点粗俗”。

在保安的采访中,埃德加•斯诺知道毛泽东还是“一个精通中国旧学的有成就的学者,他博览群书,对哲学和历史有深入的研究,他有演讲和写作的才能,记忆力异乎常人,专心致志的能力不同寻常,个人习惯和外表落拓不羁,但是对于工作却事无巨细都一丝不苟,他精力过人,不知疲倦,是一个颇有天才的军事和政治战略家”。

16日夜,埃德加•斯诺就中国共产党的抗日民族统一战线的政策等问题与毛泽东进行长谈。后来许多夜晚,毛泽东回答了关于他个人生活经历和中国红军的历史。10月中旬,斯诺离开保安,经西安返回北平。

1937年10月,埃德加•斯诺的《红星照耀中国》一书,由伦敦戈兰茨公司出版发行。1938年2月中译本改名《西行漫记》,在上海用复社名义出版。此后,1939年、1960年6月、1965年初、1970年10月,埃德加•斯诺多次来华,受到毛泽东接见。

1970年12月18日,埃德加•斯诺和毛泽东主席进行了长时间的也是最后一次的谈话。

1972年2月15日,埃德加•斯诺在日内瓦逝世,弥留之际说“我热爱中国”。

根据斯诺遗愿,埃德加•斯诺一部分骨灰于1973年10月19日运到北京,安葬在北京大学未名湖畔。

埃德加•斯诺【来源:《红星照耀中国》(人民文学出版社2016年6月第1版)插图】

埃德加•斯诺【来源:《红星照耀中国》(人民文学出版社2016年6月第1版)插图】

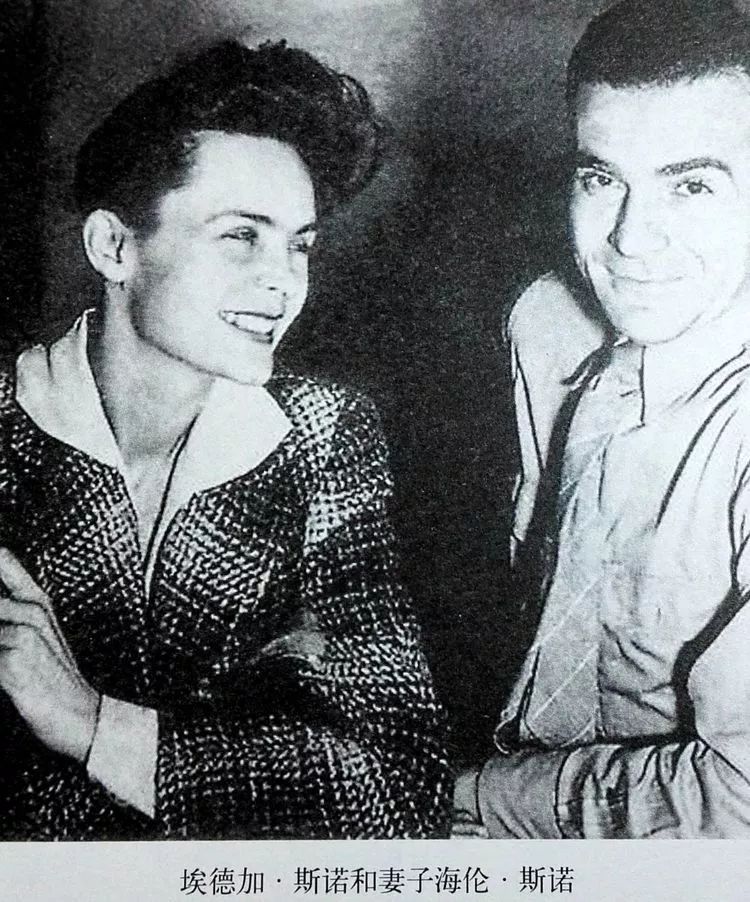

埃德加•斯诺和妻子海伦•斯诺【来源:《红星照耀中国》(人民文学出版社2016年6月第1版)插图】

《红星照耀中国》人民文学出版社2016年6月版封面

北京大学未名湖南岸埃德加·斯诺墓(蓬州闲士 摄)

扩展阅读2

斯诺《西行漫记》与毛泽东八角帽照片

1937年10月,斯诺撰写的《红星照耀中国》一书由英国伦敦戈兰茨公司首次出版。这是关于毛泽东等中国共产党人、中国工农红军情况的最早最详尽的报道,它向世人宣传讲述了中国工农红军的革命斗争情况,从而打破了国民党的长年封锁。1938年2月,上海租界内的抗日救亡人士以“复社”名义将该书译成中文,因当时所处环境而改名《西行漫记》。与此同时,斯诺还赶写了一系列关于红军的报道文章,寄往英美各国报纸发表。这些消息和文章又迅速用电讯传回国内,并在远东的许多报纸上刊发出来。斯诺还把他同毛泽东的长篇谈话全文连同苏区情况综述交给《密勒氏评论报》发表,并配发了毛泽东头戴红军帽的大幅照片。它像一枚巨型炸弹震动了中国和世界。一时间,从南京到北平,掀起了轩然大波。斯诺悄然访问苏区,来去无踪,而国民党军警宪特却丝毫没有察觉,这使蒋介石大为震怒。他气急败坏地把陕西省政府主席邵力子召到南京去作交待,并对西安宪兵和警察进行了重新改组。

抗战之声(《红星照耀中国》1938年版插图)

1936年,毛泽东主席和他青年时期的老师徐特立在保安(来源:中国青年网)

毛泽东、朱德、周恩来、博古(自右至左)长征胜利到达陕北后合影(来源:2016年9月18日《陕西日报》第4版)

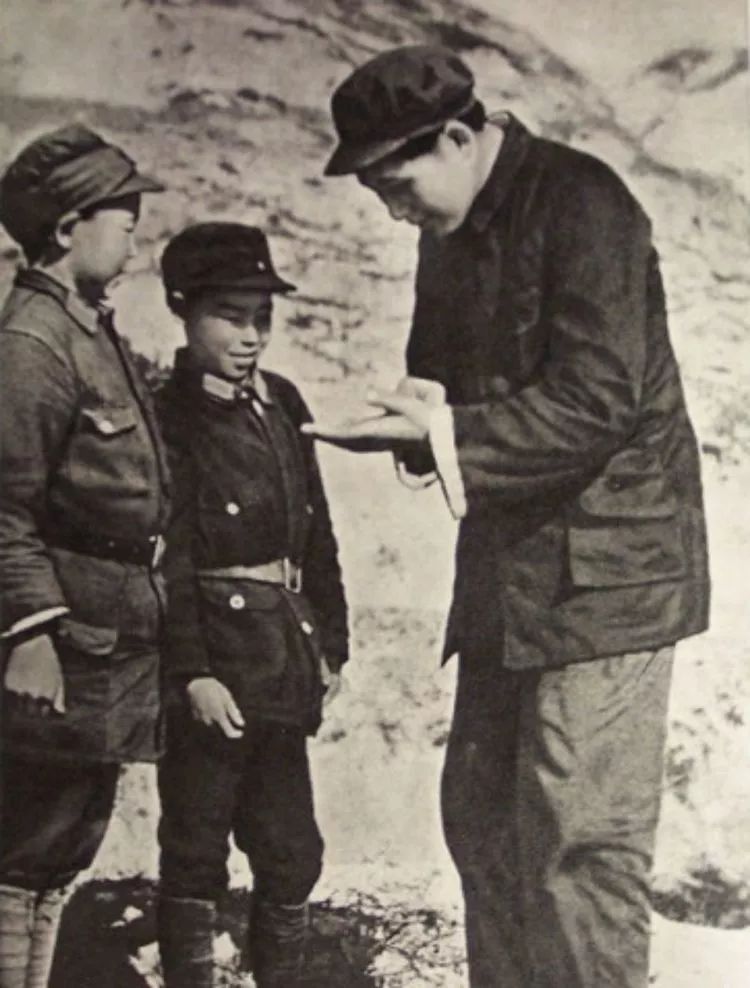

1939年,毛泽东主席在延安和小八路亲切谈话(来源:中国共产党新闻网)

延安王家坪全景(民族画报社 赵利 摄)

延安王家坪小学

延安王家坪风光

中共军委和红军总司令部驻地

王家坪革命旧址

王家坪革命旧址被列为第一批全国重点文物保护单位

王家坪,1937年到1947年期间,中共中央军事委员会和红军总司令部(后改为中国人民解放军总司令部)所在地,毛泽东、朱德、彭德怀等党和国家领导人曾在这里居住。旧址现为南、北两院,南院是政治部,北院是司令部。

王家坪位于延安城西北方向(宝塔区西北约4公里处),隔延河与城相望,依山傍水,环境优美。党中央进驻延安后,军委和总部领导八路军、新四军和各解放区军民坚持了14年抗战,取得了抗日战争的伟大胜利。日寇投降后,中共中央军事委员会在这里指挥又粉碎了国民党反动派的全面进攻。

王家坪中央军委礼堂(民族画报社赵利摄)

王家坪南院有军委礼堂。这是一座土木石结构的平瓦房,整个礼堂可容纳200多人开会。

中央军委礼堂由三五九旅木工伍积禅设计,1943年建造。军委总部的大型会议、晚会等集体活动都在这里举行。

王家坪中央军委礼堂(民族画报社赵利摄)

1943年12月,为了交流大生产运动经验,八路军总部在这里举行欢迎劳动英雄大会。朱德代表总部向劳动英雄致欢迎词。他说:世界上真正的英雄是广大的劳动群众。在我们解放区,依靠广大群众的自力更生,才有今天的丰衣足食。

1945年8月15日,部队在这里举行纪念抗日战争胜利大会。

王家坪延安华侨救国联合会旧址

华侨是中共中央抗日民族统一战线的重要对象。随着大批华侨奔赴延安,1940年9月,延安华侨救国联合会成立,会址初设文化沟(今大砭沟)内,1942年夏移至王家坪。

这里也是延安侨联俱乐部的所在地,延安侨联经常在这里举行报告会、联欢会和文化娱乐活动。

1947年3月,延安侨联由这里撤离延安,迁往河北平山县西北坡附近的李家庄。

延安华侨救国联合会旧址简介

中央军委总政治部会议室(民族画报社赵利摄)

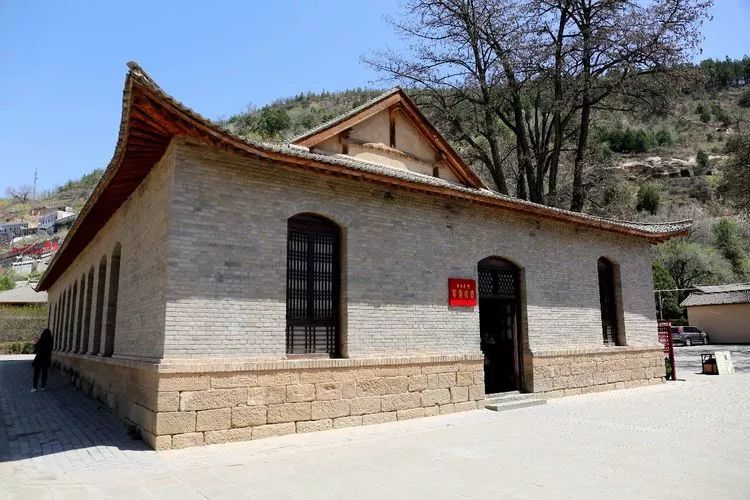

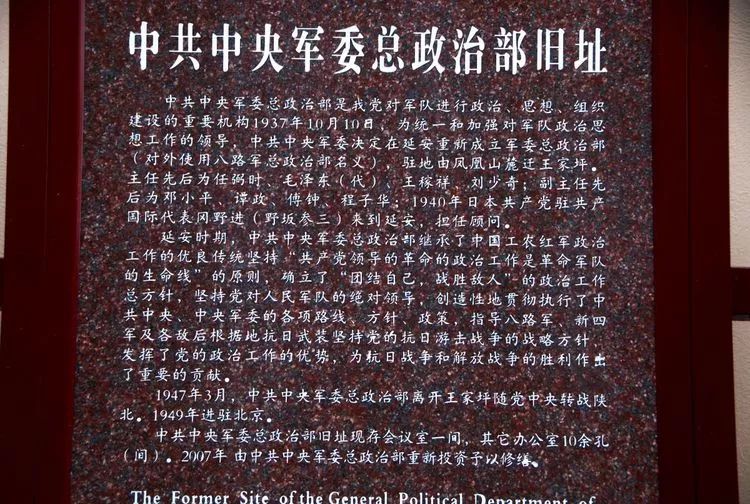

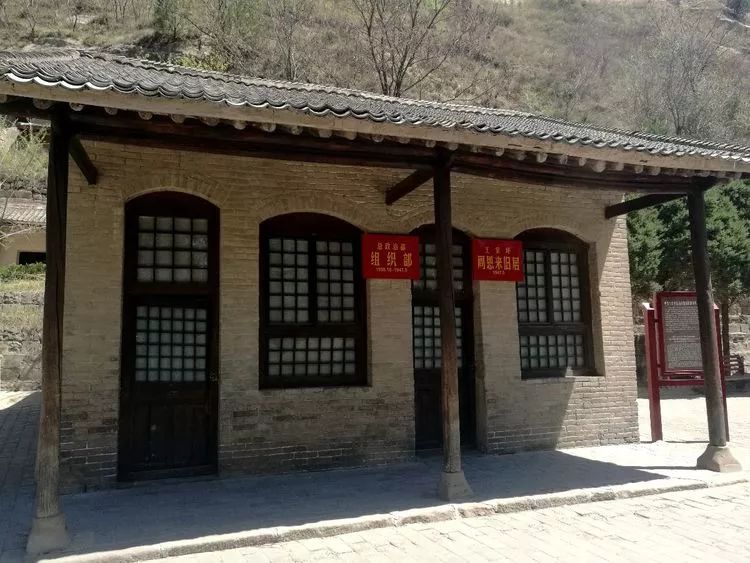

中央军委总政治部旧址

中央军委总政治部会议室(民族画报社赵利摄)

王家坪军委总政治部会议室内墙壁上挂有当年拍摄的很多照片。朱德总司令经常在此召开重要会议,毛泽东、朱德、王稼祥、彭德怀、叶剑英当年也住在这里。

中央军委总政治部组织序列

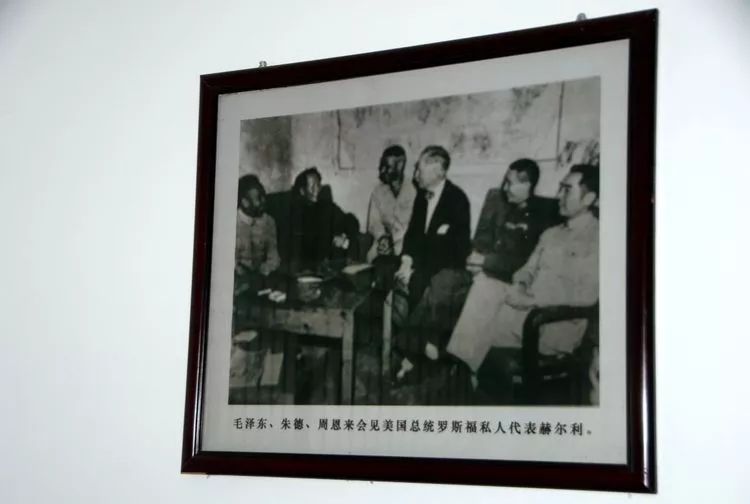

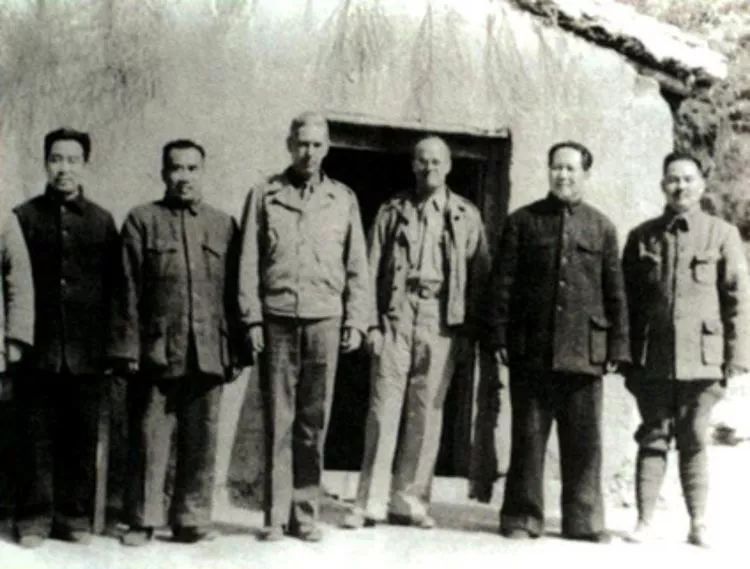

毛泽东、朱德、周恩来会见美国总统罗斯福私人代表赫尔利(摄于中央军委总政治部会议室)

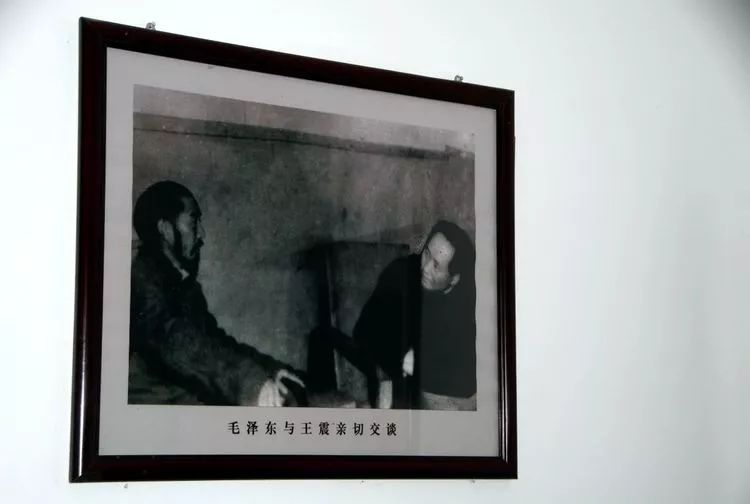

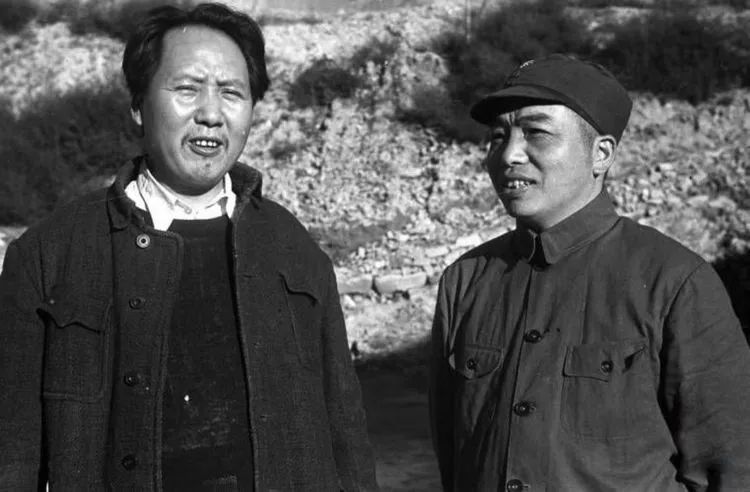

毛泽东与王震交谈(摄于中央军委总政治部会议室)

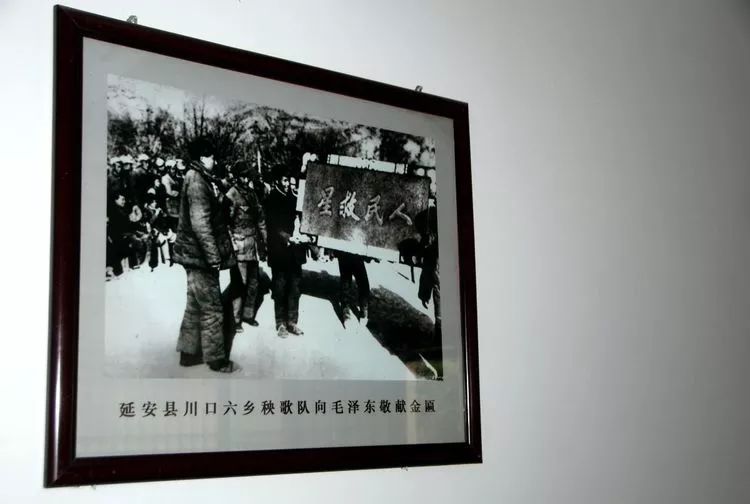

1946年正月十五,元宵节,在陕甘宁边区劳动英雄杨步浩提议下,延安县川口区六乡人民给毛泽东主席敬献“人民救星”大红金匾(摄于延安王家坪中央军委总政治部会议室)

1946年正月十五,元宵节,延安人民向毛主席、朱总司令献匾(来源:中国延安网)

中央军委战地工作考察团出发前合影(摄于中央军委总政治部会议室)

延安王家坪毛泽东旧居

1946年1月,毛泽东主席由枣园搬到王家坪居住。这里原由总政治部主任王稼祥居住,毛主席搬来后,王稼祥便让给了主席住。在这里,毛泽东主席先后写了《关于目前国际形势的几点估计》《以自卫战争粉碎蒋介石的进攻》《集中优势兵力,各个歼灭敌人》等著作,收入《毛泽东选集》的有8篇。

王家坪毛泽东旧居简介

1946年毛泽东主席在延安(来源:中国延安网)

毛泽东、朱德、周恩来、叶剑英、林彪同美军观察组的谢伟思等在王家坪合影(来源:中国延安网)

1946年毛泽东与大儿子毛岸英在延安王家坪(来源:人民网)

延安王家坪毛泽东旧居前柳树与石桌

毛泽东主席在延安的居住地,依居住时间顺序,分别从凤凰山(1937年1月13日至1938年11月20日)到杨家岭(1938年11月至1943年10月),到枣园(1943年10月至1945年12月),到王家坪(1946年1月至1947年3月18日)。

1947年3月18日,毛泽东主席从延安王家坪撤离,转战陕北。

延安王家坪毛泽东旧居前毛泽东与毛岸英谈话的石桌

在王家坪毛泽东旧居旁的柳树旁,有一张毛主席和儿子毛岸英的合影。这是师哲为毛泽东父子拍摄的。照片的下面有一张小石桌和几个小石凳。这是当年毛泽东和毛岸英谈话的地方,也就是从这里毛泽东送儿子去上劳动大学的。

1946年1月7日,毛岸英从莫斯科毕业后回到延安,与自己分别了20年的父亲团聚。4月初的一天下午,父子俩进行了交谈。毛泽东对儿子语重心长地说:你在苏联的大学毕业了,但学的只是书本上的知识,只是知识的一半,这是不完全的。你需要上另一个大学,这个大学中国过去没有,外国也没有,这就是“劳动大学”。在这个大学里可以学到书本上学不到的知识。于是,毛岸英遵照父亲的教导,去吴家枣园上了“劳动大学”,成了边区特等劳动英雄吴满有的一名学生。在农村这所“劳动大学”里,毛岸英严格要求自己,虚心学习各种农业生产技术,与农民同吃、同住、同劳动,不仅学会了耕地、点子、施肥等主要农活,而且了解了农村社会情况,同劳动人民建立了深厚感情。秋天,毛岸英背着自己生产的小米,身穿粗布衣、头扎白羊肚毛巾,面孔黝黑,用一双带着厚厚老茧的双手,给父亲交了一份满意的答卷。毛岸英回来后,被分到中宣部工作。

王家坪毛泽东旧居卧室

延安王家坪毛泽东旧居内陈设

1947年3月14日撤离延安前,毛泽东主席在这里接见了保卫延安的部队新四旅的张贤约、黄振棠、程悦长等负责同志,同他们进行了长时间的谈话,反复阐明放弃延安的重大意义。中央决定放弃延安,许多人想不通,在会见中,同志们激动表示,要誓死保卫党中央,保卫毛主席,保卫延安!毛泽东笑着说:你们的这种决心很好,延安是要保的。我们在延安住了10年,挖了窑洞,吃了小米,学了马列主义,培养了干部,指导了中国革命,全中国、全世界都知道有个延安,延安不能不保。但是,延安又不可不弃。因为蒋介百调集了23万军队,在美帝国主义的支持下,有飞机、坦克、大炮,而我们保卫延安的军队只有两万多人,基本上还是小米加步枪。两万多人一下子要消灭23万敌人是有困难的。毛泽东用过去革命战争的实例,反复说明作战不在于一城一池之得失,主要是歼灭敌人有生力量。

毛泽东说,今天放弃延安,就意味着将来要解放西安,解放南京,解放全中国。毛泽东还指示说:我们的战术是“蘑菇战术”,就是牵着敌人的鼻子在山沟里团团转,把敌人肥的拖瘦,瘦的拖垮,拖得精疲力竭,然后再集中优势兵力,各个予以歼灭。现在你们的主要任务是拖住敌人,让他们陷入这里拔不出脚来。除了你们,再加上我毛泽东,还有新华社,我们一起留在陕北。

毛泽东的话,极大地鼓舞了大家的信心。临结束时,毛泽东又嘱咐说:回去以后,要给战士们讲清楚撤离延安的道理,告诉大家,少则一年,多则两年,我们还是要回到延安的。毛泽东把同志们送到门口,一面和大家握手,一面笑着说:好啊!我们下次在哪里见面呢?可能不是延安了,也许是南京、上海或者是北平吧!

历史完全证实了毛泽东的英明预见,国民党1947年3月19日占领延安,中国共产党于1948年4月22日收复了延安,敌人占领延安仅一年一个月零三天,延安又回到人民手中。

延安王家坪中央军委总政治部组织部旧址及周恩来旧居(民族画报社 赵利 摄)

王家坪王稼祥旧居

1938年8月初,王稼祥在此居住,任中共中央军委副主席,军委总政治部主任和八路军政治主任,主持中央军委日常工作。1939年1月,兼任中共华北华中工作委员会主任和八路军军政学院院长。

1946年2月,由于伤病复发,王稼祥从王家坪离开延安,再次赴苏联治病。

1943年,毛泽东与王稼祥在延安(来源:《王稼祥提出“毛泽东思想”概念》,中国广播网)

1943年7月5日,王稼祥在《中国共产党与中国民族解放的道路》这篇文章中,率先提出“毛泽东思想”的概念。

《中国共产党与中国民族解放的道路》是王稼祥为纪念中国共产党诞生22周年和1937年卢沟桥事变以来抗战6周年而撰写的一篇具有历史意义的论著,1943年7月5日写就,1943年7月8日延安《解放日报》第1版发表。

《中共抗战经费从何而来》(2017年7月11日《作家文摘》第3版)

陈云、王稼祥等在延安(左起:王稼祥、陈云、吴玉章、邓发、王明、博古、张闻天)(来源:中国网)

王家坪朱德、彭德怀旧居(2017年4月时在维修)

1940年10月,叶剑英、朱德等参加在延安王家坪召开的军工生产会议(来源:《情报战线显身手》,邓小明、唐光龙,中国郴州网)

毛泽东、朱德、周恩来、叶剑英与谢伟思(右四,美军观察组成员)在延安王家坪合影(来源:《6位外国人看毛泽东:令人极感兴趣而高深莫测的人》,中国共产党新闻网)

毛泽东、彭德怀在延安(来源:《美国记者镜头中的延安笑脸 毛泽东与亲密战友们》,中央人民广播电台网)

彭德怀在延安保卫战前作动员(来源:中国青年网)

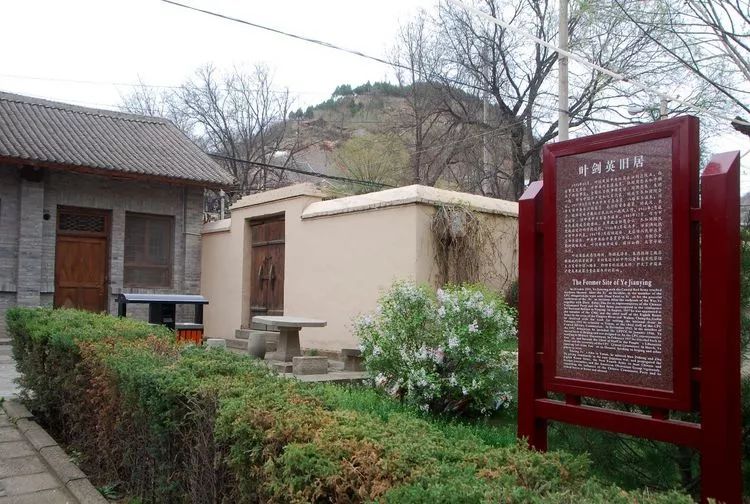

王家坪叶剑英旧居

王家坪叶剑英旧居简介

1944年,毛泽东、叶剑英在延安王家坪(来源:《叶剑英一生工作生活珍贵照曝光》,中国新闻网)

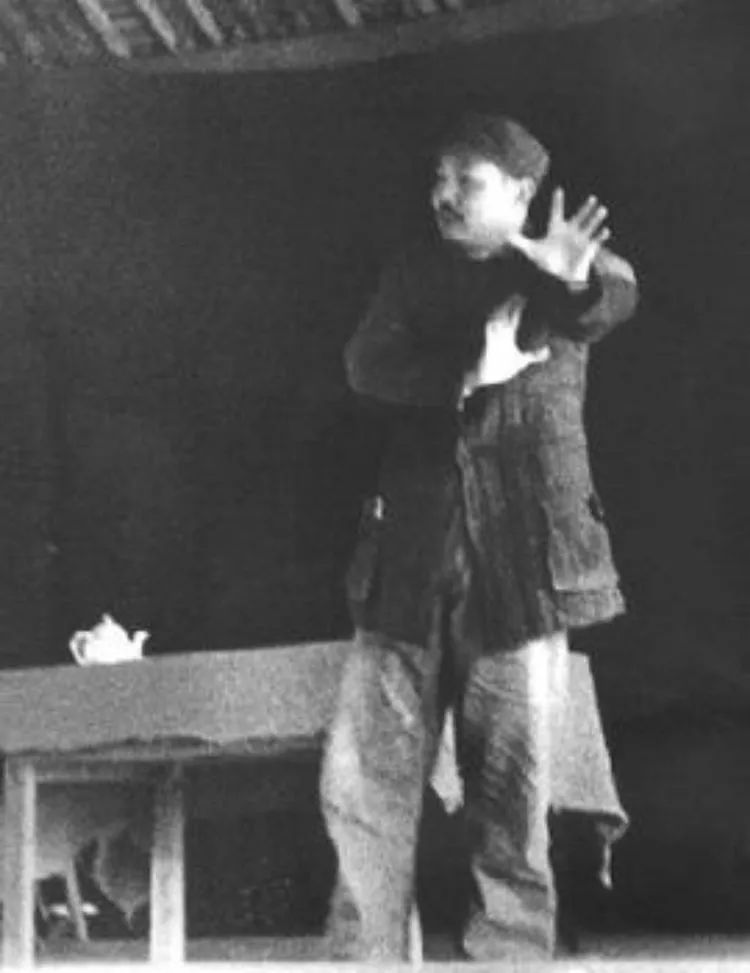

1947年,叶剑英在延安作形势报告(来源:《叶剑英一生工作生活珍贵照曝光》,中国新闻网)

中共中央延安王家坪警卫班

延安王家坪总参通信班旧址

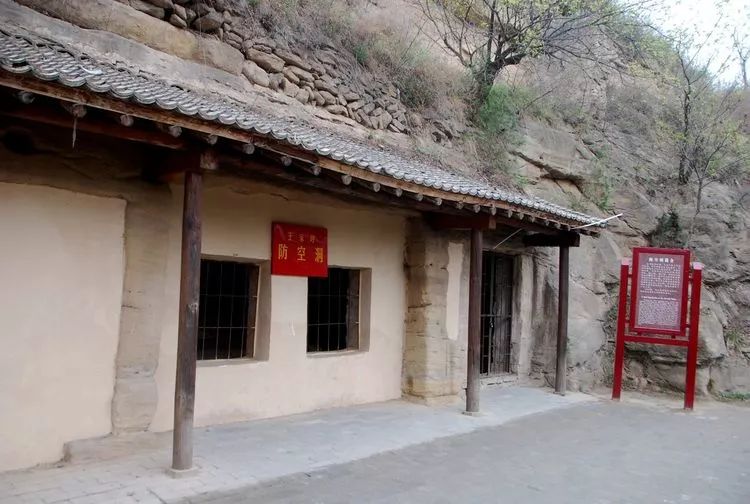

王家坪八路军总部防空洞

抗日战争时期,日本飞机多次轰炸延安。为防备轰炸,中央军委组织工作人员与绥德、米脂县的石匠,共同开凿了此防空洞。

1941年,叶剑英总参谋长由重庆返回延安,曾在此居住了1个多月。

1947年,胡宗南部队进攻延安时,毛泽东曾在此洞防空和办公。

王家坪八路军总部防空洞简介

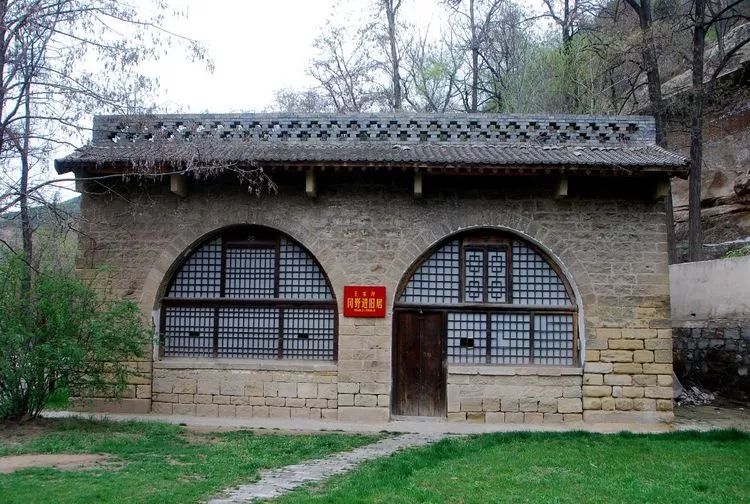

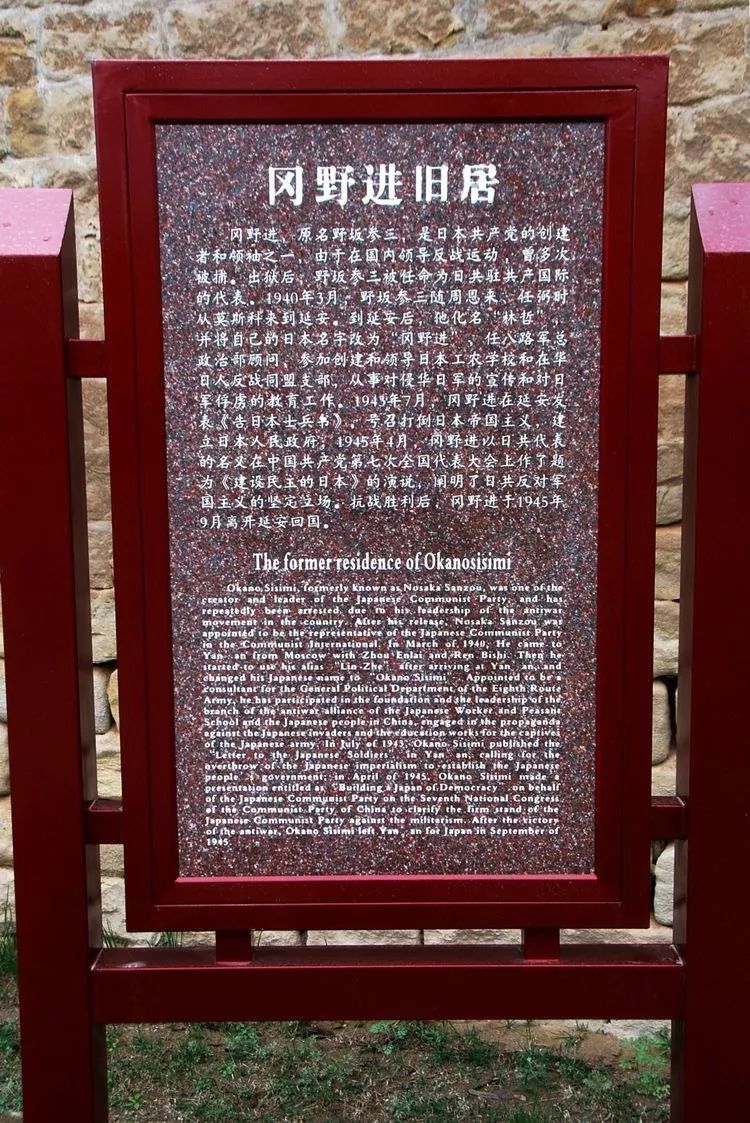

王家坪冈野进旧居

王家坪冈野进旧居简介

冈野进(日本名:野坂参三)(来源:《日共前领袖野坂参三传奇》,宗文,《小康》杂志2014年12月中旬刊)

扩展阅读3

冈野进,1892年(明治25年)3月出生于日本山口县萩町(现称萩市),原名野坂参三,日本共产党创建者和领袖之一。由于在国内领导反战运动,曾多次被捕。出狱后,野坂参三被任命为日共产驻共产国际代表。1940年3月,野坂参三随周恩来、任弼时从莫斯科来到延安。到延安后,野坂参三化名“林哲”,并将自己的日本名字改为“冈野进”,任八路军总政治部顾问,参加创建和领导日本工农学校和在华日人反战同盟支部,从事对侵华日军的宣传和对日军俘虏的教育工作。1943年7月,冈野进在延安发表《告日本士兵书》,号召打倒日报帝国主义,建立日本人民政府。1945年4月,冈野进以日共代表的名义在中国共产党第七次全国代表大会上作了题为《建设民主的日本》的演说,阐明了日共反对帝国主义的坚定立场。

抗日战争胜利后,冈野进于1945年9月离开延安回国。

1946年4月,当选为众议员。

1955年,当选为日共中央委员会第一书记。

1956年7月,当选为参议员,此后连续4次当选。

1958年8月,日共第七次大会当选为中央委员会主席。

1977年,辞去参议员职。

1982年第十六届日共大会后,辞去中央委员会主席职,任名誉主席。

1993年,野坂参三去世,享年101岁。

离开中国后,1959年,野坂参三来中国出席国庆10周年庆祝活动。在中国访问期间,野坂参三乘专机由北京飞抵延安,两次参观了曾住过的窑洞。故地重游,野坂参三在窑洞里动情地说:“这是我的第二故乡”。

著有《野坂参三选集》《风雪历程》等书。

1959年,邓小平和野坂参三在一起(来源:百度百科《冈野进》)

【参考资料】

1.《中央红军到达陕北》,2016年9月18日《陕西日报》第4版

2.《1936年10月22日 红军三大主力会师》,人民网

3.《毛主席在延安的艰苦岁月》,《解放军报》记者卜金宝 2015年1月28日《解放军报》第11版

4.《毛泽东与陕北延安的父老乡亲》,许顺富,中国共产党新闻网

5.《蒋介石唯一一次到延安:被毛泽东所住窑洞震惊》,人民网

6.《6位外国人看毛泽东:令人极感兴趣而高深莫测的人》,中国共产党新闻网

7.《谁提出了“毛泽东思想”科学概念?》,大众网

8.《王稼祥提出“毛泽东思想”概念》,中国广播网

9.《纪念毛泽东《沁园春•雪》创作八十周年》,清涧县人民政府网

10.《日共前领袖野坂参三传奇》,宗文,《小康》杂志2014年12月中旬刊

11.《特稿:刘志丹与谢子长的战友情》,董玉梅(延安革命纪念馆文博副研究员),中国红色旅游网

12.《谢子长同志生平》,中国共产党新闻网

13.《谢子长—位共产党人的为民情怀》,李秦卫,中国共产党新闻网

14.《刘志丹:陕北红军和苏区主要创建人之一》,中国共产党新闻网

15.《评刘志丹的一生》,支绍曾,中国共产党新闻网

16.《转战陕北》,中国共产党新闻网

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:蓬州闲士(文中图片除署名外,均为蓬州闲士2017年4月摄于延安)

用户登录

还没有账号?

立即注册