【红色记忆】三线建设——共和国工业化的史诗壮举‖董雪娇

三线建设

共和国工业化的史诗壮举

董雪娇

20世纪60年代中期,在国际局势日趋紧张的情况下,由中共中央主导,以我国西南和西北地区为重点区域,开展了一场规模空前的战略大后方经济建设——三线建设。这场横跨13个省区、耗资2000多亿元,以战备为中心的工业迁移与布局调整,是中华民族在特殊历史时期的一次战略抉择,不仅重塑了我国工业版图,更在国防安全、区域经济平衡和科技进步等方面产生了深远影响,其成就不仅是共和国工业化进程中的重要里程碑,也是中华民族自力更生、艰苦奋斗精神的生动写照。

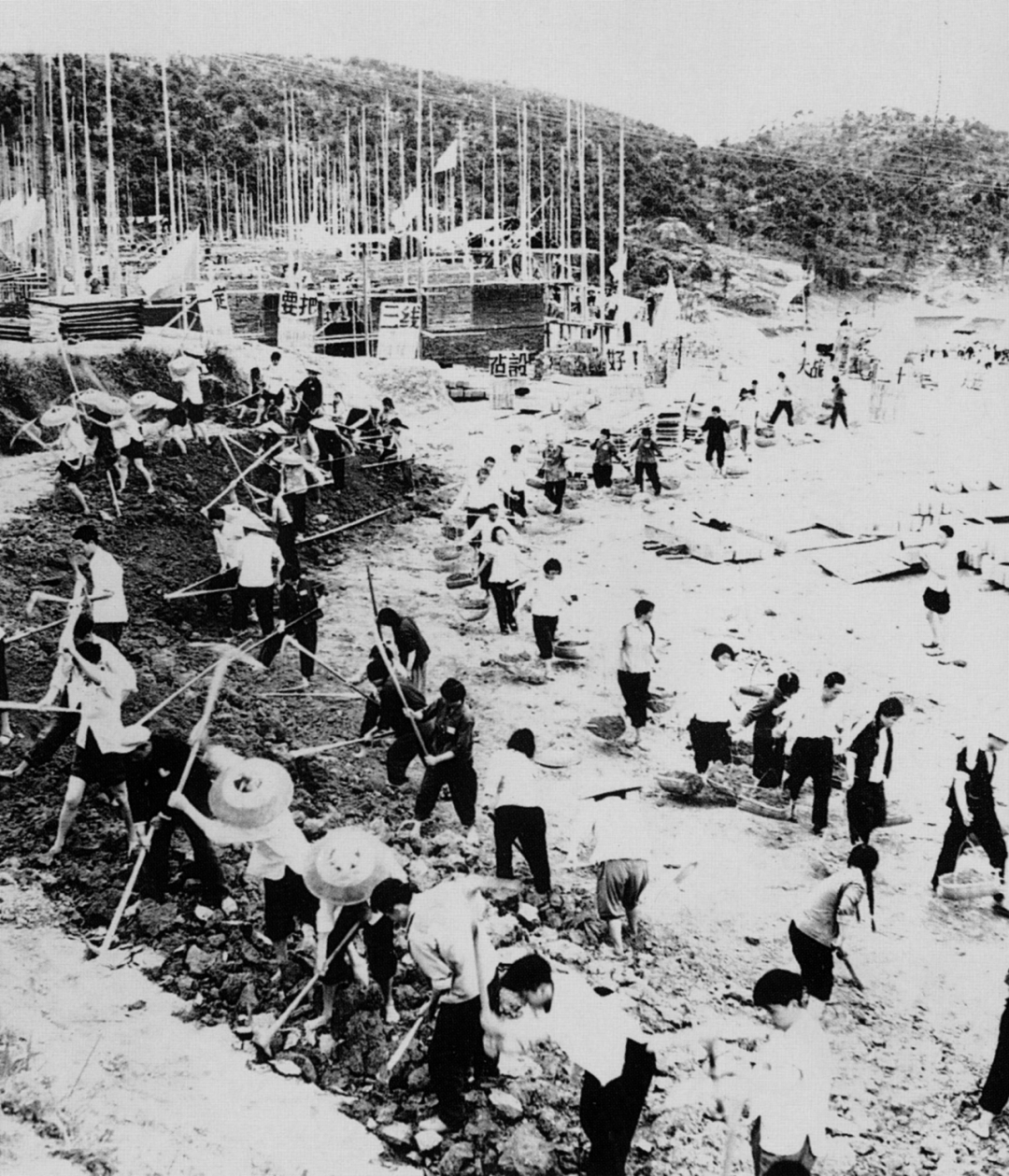

工人们在修整工厂厂区

“在原子弹时期,没有后方不行的”

20世纪60年代初,刚刚经受了“大跃进”运动和三年困难时期的严峻考验后,国民经济进入调整恢复阶段,但经济发展仍处于工业化初级水平,一个突出表现就是吃的、穿的、用的全面紧张。基于这个现实,先生活后发展,首先解决人民群众吃穿用问题,成为最初制定“三五”计划的指导思想。

然而,当时我国周边和国际形势日趋严峻。中苏关系持续恶化,中印边境冲突不断,美国在越南的军事行动不断升级,台湾海峡局势紧张,国家安全面临着种种威胁。1964年4月25日,总参谋部作战部提交的《关于国家经济建设如何防备敌人突然袭击的报告》,从工业过于集中在东部沿海地区、大城市人口多、主要交通枢纽多在大中城市附近、水库紧急泄水能力太小4个方面,揭示了当时国内工业基础薄弱且布局极不均衡,一旦爆发战争,极易遭受毁灭性打击的严峻态势。

外有强敌内有隐患,党中央不得不转变工作思路,将备战问题摆到重要议事日程上来。1964年5月10日至11日,毛泽东在听取“三五”计划初步设想的汇报时强调,“两个拳头——农业、国防工业,一个屁股——基础工业,要摆好。要把基础工业适当搞上去,其他方面不能太多,要相适应”。他还指出,“酒泉和攀枝花钢铁厂还是要搞,不搞我总是不放心,打起仗来怎么办?”,表达了对基础工业和国防建设的高度重视。5月15日至6月17日,中央工作会议在北京举行。会议期间,5月27日,毛泽东主持召开中共中央政治局常委会会议,提出了把全国划分为一、二、三线的战略布局:第一线是沿海,包钢到兰州这一条线是第二线,西南是第三线,并从存在战争严重威胁的估计出发,提出“在原子弹时期,没有后方不行的”。第二天,中央政治局常委、中央书记处书记和各中央局负责人开会,研究讨论“三五”计划问题。与会者一致拥护毛泽东的主张,认为应该在加强农业生产、解决人民吃穿用的同时,迅速展开三线建设,加强战备。

越南战争升级后,党中央、国务院加快了三线建设部署。8月12日,毛泽东对总参谋部作战部的报告作了批示,要求有关方面精心研究,逐步实施。根据毛泽东的指示,8月19日,李富春、薄一波、罗瑞卿联名把国务院的研究意见报告中央,初步提出三线建设的若干部署和实施意见。与此同时,中央书记处专门召开讨论三线建设问题的会议,会议决定,首先集中力量建设三线,在人力、物力、财力上给予保证;新建项目都要摆在三线;一线能搬的项目要搬迁,短期不能见效的续建项目一律缩小建设规模;在不妨碍生产的条件下,有计划有步骤地调整一线。10月30日,中共中央批准下发《一九六五年计划纲要(草案)》,确定了三线建设的总目标,即采取多快好省的方法,在纵深地区建立起一个工农业结合的、为国防和农业服务的比较完整的战略后方基地。

1965年,三线建设进入实质性实施阶段。国家计委全面统筹三线地区工厂的新建或扩建,国家建委负责组织一、二线部分工厂的具体搬迁工作,国家经委安排组织三线地区建设的各项设备和材料。西南、西北、中南各中央局相继成立三线建设委员会,以更好地领导、协调三线建设这一浩大工程。

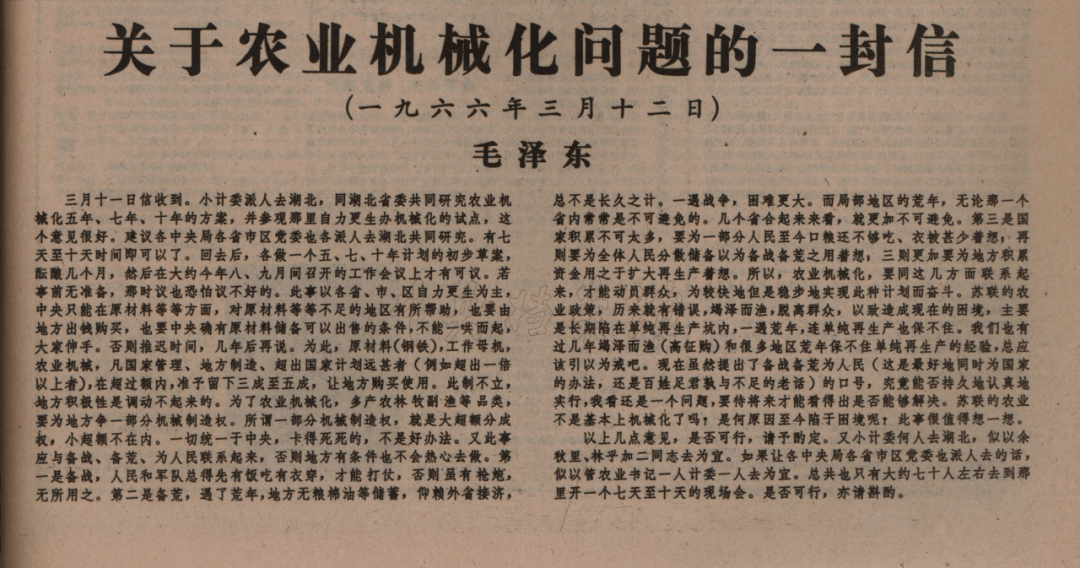

“备战备荒为人民,好人好马上三线”

在三线建设陆续展开的同时,以战备为中心编制和调整“三五”计划的工作,也在紧张地进行。1965年6月16日,毛泽东在听取编制“三五”计划的汇报后指示说:计划要考虑三个因素,第一是老百姓,不要丧失民心;第二是打仗;第三是灾荒。1966年3月12日,毛泽东在关于各省发展农业机械化问题给刘少奇的信中,从关注人民生活和调动地方积极性的角度,阐述了备战、备荒、为人民的思想。他说:“第一是备战,人民和军队总得先有饭吃有衣穿,才能打仗,否则虽有枪炮,无所用之。第二是备荒,遇了荒年,地方无粮棉油等储蓄,仰赖外省接济,总不是长久之计。一遇战争,困难更大。……第三是国家积累不可太多,要为一部分人至今口粮还不够吃、衣被甚少着想;再则要为全体人民分散储备以为备战备荒之用着想;三则更加要为地方积累资金用之于扩大再生产着想。”此后,“备战备荒为人民”实际上成为较长时期内,指导我国国民经济发展的一个重大战略思想。

在“备战备荒为人民”的战略指引和“好人好马上三线”等口号动员下,大批工矿企业、科研院所从一线迁往三线,数百万建设者响应国家号召,背井离乡,从繁华都市奔赴祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,投身于艰苦创业的新战场。三线地区社会经济欠发达,建设者面临着一无住房、二无后勤、三无基建的困难局面,他们以血肉之躯对抗自然险阻,以惊人的毅力和智慧在崇山峻岭间开山辟路,兴建起一个个工厂、一条条铁路、一座座矿山,为国家工业化作出极大贡献。

攀枝花钢铁基地的建设者们在金沙江畔,克服高温、缺水等困难,用骡马驮着设备翻越海拔3000米的群山,在“七户人家一棵树”的荒原上建起百里钢城。三线建设以铁路为骨架,建成川黔、成昆、湘黔等10余条干线,形成覆盖西南、西北的交通网。成昆铁路每1.7公里就有一座桥梁或隧道,30万铁道兵在横断山脉的悬崖绝壁上打眼放炮,凿出成昆铁路,这条全长1096公里的铁路平均每公里都有建设者牺牲。以“两弹一星”为代表的核心技术突破,与三线建设密不可分。1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,在三线建设史上写下了最浓重的一笔。1967年第一颗氢弹爆炸、1970年“东方红一号”卫星升空,背后都是三线科研人员在山沟实验室中的日夜奋战。三线建设还带动了中西部城镇化进程,数百万人从沿海迁往内地,催生了四川德阳、陕西汉中、贵州六盘水等新兴工业城市,贵州六盘水从“夜郎故地”变身“江南煤都”,陕西汉中飞机制造业集群初现雏形。1964年至1980年,在长达17年的时间里,经过大规模建设,我国在内地建成了近2000个大中型骨干企业,形成了40多个重大产品科研生产基地和30多座各具特色的新兴工业城市。

1977年12月26日,《人民日报》刊登毛泽东于1966年3月12日关于农业机械化问题给刘少奇的信。

“调整、改造、发挥作用”

20世纪70年代末80年代初,国际形势发生重大变化,和平力量有了很大发展,世界正逐步从对抗走向对话。为备战而建立起来的一些以军品生产为主的三线企业,面临军品任务锐减、生产线闲置、企业亏损严重等诸多困难。与此同时,由于特定的历史背景,三线建设在国家急于备战的情况下仓促上马,铺开的摊子太大,留下了比较严重的后遗症。党中央从变化了的国际国内形势出发,于1983年10月作出全面展开三线建设调整改造工作的决定。

1983年11月20日,国务院召开会议,提出三线建设的方针和规划,即“调整、改造、发挥作用”,强调要防止两种倾向:一是完全肯定,要搞大配套、大投资;二是否定三线,要离开三线,掉尾巴再回到沿海。12月,国务院三线建设调整改造规划办公室成立,三线地区各主要省份也先后成立了相应的工作机构。经过调查研究,将三线企业分为三类情况:第一类即布局符合战略要求,产品方向正确,有发展前途,经济效益好,对国家贡献大,建设是成功的,占48%;第二类即建设基本是成功的,但由于受交通、能源、设备、管理水平等条件限制,生产能力没有充分发挥,经济效益不够好的,占45%;第三类即选址有严重问题,生产科研无法继续进行下去,产品方向不明,没有发展前途的,占7%。

之后,具体的调改过程始终坚持实事求是的思想路线,通过“关、停、并、转、迁”等方式,重点解决选址不当、自然灾害严重,产品无明确方向、生产难以维持,远离城镇、没有社会依托和发展前途企业的问题。针对三线军工企业,包括为军工配套服务的企业,贯彻军民结合方针,围绕国家重点建设和国民经济发展需要,开发形成一批各具特色、在市场上有竞争力的拳头产品。由于三线企业大多具有军工背景,技术设备在改革开放之初的国内处于领先水平,其生产的民用品也具有较强竞争力,先后涌现出长虹电器、振华电子、东风汽车等一批国内知名企业。

三线建设调整改造大体经历了3个阶段:“七五”时期的综合治理阶段,“八五”“九五”时期以脱险搬迁为主的布局调整阶段,“十五”时期的收尾阶段。2006年1月,全国国防科技工业工作会议宣布三线调迁工作全面完成。三线调整改造是在新的历史条件下对过去遗留问题的矫正,是三线地区经济、国防建设在新形势下的继续完善和发展。三线企业生存发展迎来新的机遇,经济效益明显回升,尤其对稳定国防科技工业队伍起到了一定作用。

三线建设是冷战格局下的主动破局之举,是我国工业化进程中不可或缺的一环,它确保了国家战略安全,促进了区域经济均衡发展,培养了大批工业人才,为改革开放后经济腾飞奠定了基础,同时也蕴藏着统筹安全与发展的政治智慧,在百年变局加速演进的今天,回顾三线建设的决策具有特殊意义。三线人对家国使命的忠诚、对艰难困苦的超越和对理想信仰的坚守,也成为祖国建设史上永不褪色的精神坐标。

来源:《中国档案》2025年第2期

作者:董雪娇(中央档案馆)