【红色记忆】罗江的红色基因——国立第六中学第四分校与罗江‖周荣

本文载《巴蜀史志》2023年第6期

罗江的红色基因

国立第六中学第四分校与罗江

周 荣

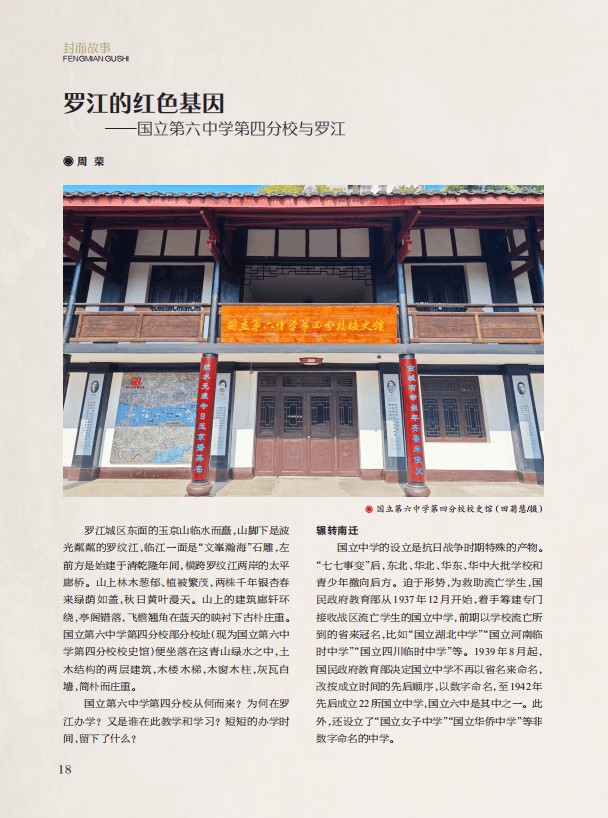

罗江城区东面的玉京山临水而矗,山脚下是波光粼粼的罗纹江,临江一面是“文峯瀚海”石雕,左前方是始建于清乾隆年间,横跨罗纹江两岸的太平廊桥。山上林木葱郁、植被繁茂,两株千年银杏春来绿荫如盖,秋日黄叶漫天。山上的建筑廊轩环绕,亭阁错落,飞檐翘角在蓝天的映衬下古朴庄重。国立第六中学第四分校部分校址(现为国立第六中学第四分校校史馆)便坐落在这青山绿水之中,土木结构的两层建筑,木楼木梯,木窗木柱,灰瓦白墙,简朴而庄重。

国立第六中学第四分校从何而来?为何在罗江办学?又是谁在此教学和学习?短短的办学时间,留下了什么?

辗转南迁

国立中学的设立是抗日战争时期特殊的产物。“七七事变”后,东北、华北、华东、华中大批学校和青少年撤向后方。迫于形势,为救助流亡学生,国民政府教育部从1937年12月开始,着手筹建专门接收战区流亡学生的国立中学,前期以学校流亡所到的省来冠名,比如“国立湖北中学”“国立河南临时中学”“国立四川临时中学”等。1939年8月起,国民政府教育部决定国立中学不再以省名来命名,改按成立时间的先后顺序,以数字命名,至1942年先后成立22所国立中学,国立六中是其中之一。此外,还设立了“国立女子中学”“国立华侨中学”等非数字命名的中学。

国立第六中学以山东中等学校的流亡师生为主体。1937年,山东沦陷前夕,山东省教育厅下令境内的中等学校全体师生计3000余人结集于河南许昌,成立山东联合中学。1938年2月,山东联合中学由国民政府教育部接管,并下令向湖北均县、郧阳转移,改山东联合中学为国立湖北中学。同年12月,向四川迁徙,历经一年零四个月,行程3000余公里,于1939年春陆续到达四川的绵阳、梓潼、德阳、罗江等地,后改国立湖北中学为国立第六中学,这便是国立第六中学的来历。国立第六中学在绵阳设本部,办高中、高职、农高;在梓潼设一分校,办师范;在德阳设二分校,办初中,后增设师范;在新店子设三分校,办初中;在罗江设四分校,以山东济南中学的师生为主体办初中。

早在1937年10月,山东济南中学的师生在校长孙维岳的带领下,率先南迁,随迁年龄最小的学生王子文,年仅11岁。

他们首先抵达山东泰安,借用泰安三中校舍上课。12月向河南转移,次年1月抵许昌,借许昌中学校舍上课。2月,山东省教育厅命令全省各高中、初中、师范学校在许昌集中,成立山东联合中学,但联而未合,各学校仍然按原方式行事。3月,山东联合中学迁往河南南阳赊旗镇。在赊旗镇,济南中学的师生一边读书一边开展抗日救亡活动,成立“抗敌救亡工作团”、组织读书会、创办抗战壁报等。4月,按国民政府教育部要求,山东联合中学更名为湖北国立中学,由国民政府教育部直接管理,同时命令山东省教育厅通知所有流亡中学迁往湖北郧阳、均县一带。5月14日,济南中学的师生随国立湖北中学大部队启程,徒步向湖北郧阳流亡。行程300余公里,于月底抵郧阳。

1938年6月到11月,国立湖北中学的全体师生在郧阳生活学习6个月。其间,按国民政府教育部要求,国立湖北中学分设四个分校,第四分校以济南中学为主体,校长孙维岳。11月,菏泽中学鲁声剧团团长孟庆元、岳喜瑞率60多名同学加入四分校,四分校人数增至340多名。几个月里,四分校师生为宣传抗日救亡,办壁报、搞漫画展、办《简明新闻》,组建狂飙剧团,排练节目,上街头义演,掀起一轮又一轮抗日救亡宣传的热潮。

1938年11月,国民政府教育部通知,国立湖北中学整体迁往四川。全体师生从郧阳出发,一路风餐露宿、历尽艰辛,过汉江经陕西白河、蜀河口、旬阳、安康、紫阳、恒口镇、汉阴、石泉、西乡、城固、汉中、勉县、宁强进入四川,再经广元分别到达绵阳、梓潼、德阳、罗江。国立湖北中学改为国立第六中学,四分校师生于1939年1月26日到达罗江。

星星之火

四分校师生抵达罗江后,得到了罗江社会各界的广泛关注,通过协商,四分校校舍分设于文庙、三圣宫、城隍庙,条件简陋,生活艰苦。为解决罗江本地学生入学问题,四分校将停办多年的罗江国立初中并入四分校,招收本地学生3个班200余人。

在校长孙维岳的带领下,通过一个多月的准备,1939年3月四分校正式开课,先后开设国文、数学、英语、地理、化学、美术、军政、历史、体育、生物等多门学科,老师们一方面要完成繁重的教学任务,一方面要编写新的教材,自制或寻求教学设施设备,更为棘手的是要解决几百名师生的基本生计。

纵然如此,四分校依然成为抗战时期广大青年学子、特别是国立六中流亡学生向往的学校,更是进步思想传播的阵地。在教学和学习任务极其繁重的情况下,迅速掀起抗日救亡运动新高潮。在一年级学生张献华(牺牲于重庆渣滓洞)的倡议下,尹纯德(刘方)、史庆梓、马麟彩(马林才)、孙跃冬、盛玉珊等7人参与,率先创办大型墙报《老百姓》。后由信法钧(白村)等学生主编的《白火》《通俗》和李鸿勋、孙跃冬主办的《简明新闻》等墙报也先后贴在了罗江大街小巷的墙壁之上,罗江县城的抗战气氛陡然浓厚并迅速向周边蔓延。

1939年3月,流亡途中成立的鲁声剧团和瞿亚先带领的狂飙剧团先后抵达罗江。鲁声剧团在罗江连续3天公演——《古城的怒吼》,场场爆满。后狂飙剧团更名为“六·四”剧团,赴成都义演9场,为抗日将士募捐6000余元。同年4月《黄河大合唱》在延安首演,取得巨大成功。为唤起广大人民抗日救亡的热情和信心,冼星海马不停蹄复制歌谱,发向解放区和国统区。作为冼星海的好友,四分校的音乐教师瞿亚先率先收到从延安寄过来的歌谱。于是,《黄河大合唱》在时为国民党统治下的罗江小城唱响。

1939年4月,共产党员、作家、“沉钟社”创始人陈翔鹤到四分校任教并开展党的地下工作,四分校迎来了第一位中国共产党党员。

8月,中共党员、现代诗人、散文家、文学翻译家方敬经李广田引荐,受中共成都市委指派,带着发展党员、建立党组织的任务来到四分校。到四分校后,方敬在学生中组织读书会,指导学生阅读进步书刊,通过开展“时事报告会”“学习心得交流会”“宪政问题座谈会”等活动,团结校内外进步力量。同时通过罗江籍学生石仁厚联络进步人士、民众教育馆馆长刘康禺(刘开扬,中共地下党员),馆员徐烈谋(徐也旭,中共地下党员)和普育小学进步教员严代泽、唐小年、何伯英、杨文渊(杨更生)等,把四分校的“火炉”读书会与普育小学的 “野火”读书会进行合并,动员四分校同学参加到罗江地方的抗日救亡活动,广泛汇集校内外进步力量,为建立党组织做准备。8月下旬,四分校校长孙维岳聘请刚从西北师范大学毕业的中共党员陶稷农来四分校任教。陶稷农带上中共成都市委的组织关系交与方敬。

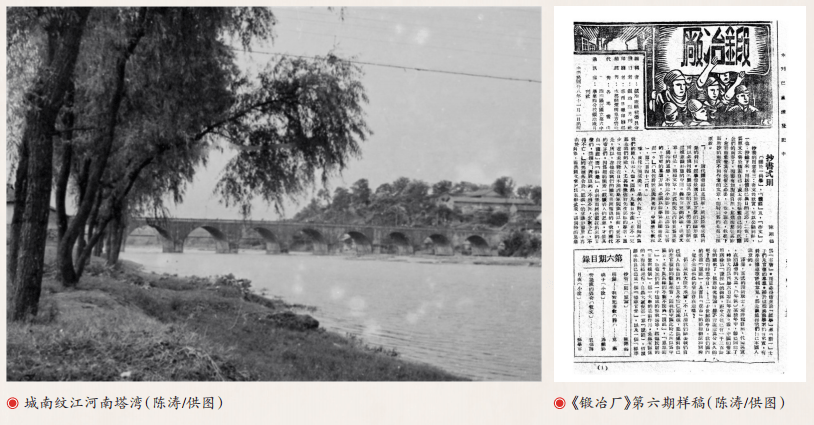

1939年11月,方敬认为在四分校秘密建立党组织的时机已成熟,他将准备秘密发展为中共党员的张继乾(化名季奔波,抗战后期赴山东任县长,被日军逮捕活埋)、石仁厚(石仲达,罗江县文星乡人)和刘守身3位学生的基本情况和建立党小组的意见,密报中共三台县中心县委,时任县委书记侯方岳亲临罗江考察后,批准张继乾、石仁厚、刘守身加入中国共产党,同时成立党小组,张继乾任组长,石仁厚管组织,刘守身管宣传。同月,方敬作为入党介绍人,带领张继乾、石仁厚、刘守身在城南纹江河南塔湾,以钓鱼作掩护进行了入党宣誓。罗江第一个党组织在四分校秘密诞生。

在中共党员陈翔鹤、方敬、侯方岳、陶稷农和教育家孙维岳、作家李广田以及教员马克先、桑常山、胡干青、丁用宾等的组织带领下,四分校自1939年3月至1942年2月,一方面始终坚持正确的、进步的教育思想,为党输送了大批新鲜血液,为国家培养了大批建设人才;另一方面始终不忘积极投身于抗日救亡的民族大义之中,他们广泛团结校内外进步力量,积极组织广大学生组建“读书会”,成立“剧团”和校刊编委会等进步组织,他们依托这些组织,组织学生讨论时事,交流心得,撰写剧本,编排剧目,写文章、办校刊、出壁报。一时间,四分校校风正,学风浓,抗日热情高涨,在国立第六中学和罗江地区名声大噪。

《锻冶厂》

校刊《锻冶厂》是四分校宣传进步思想、锻炼学生能力的主阵地。1939年4月,四分校正式开学不久,陈翔鹤和李广田二位老师为让更多学生了解和参与抗日救亡活动,向学生宣传进步思想,引导学生投身中国革命,锻炼学生写作能力,决定创办四分校校刊,李广田为校刊取名《锻冶厂》,意为四分校就是一座冶炼厂,锻炼学生的思想,磨砺学生的意志,最终把学生锻造成为祖国、为民族而战斗的钢铁战士。《锻冶厂》定名后,成立了编辑委员会,陈翔鹤任主编,李广田任编委。经过近两个月的准备,6月1日《锻冶厂》第一期出刊,共刊载6篇文章,发刊词由李广田撰写以编委会名义刊发,作者有老师有学生,体裁有小说、诗歌、论文等。《锻冶厂》从1939年6月首刊至1940年10月止,共出刊10期,刊载各类文章近50篇。

《锻冶厂》作为四分校校刊,其生命周期虽短暂,但其意义却十分重大。正如其《发刊词》所表达的:时代是最好的锻冶厂,我们一方面要锻冶我们的手艺,一方面要锻冶我们的生命。经过长期的锻冶,既产生一些像样的作品,更使我们变得更加坚强,更有韧性,为国家民族多尽一些应尽的责任。

《锻冶厂》自其诞生之时便流淌着抗日救亡、民族振兴,进步的、革命的红色基因。其刊载的文学作品、文艺理论始终坚持马克思主义基本观点和现实主义文艺创作方向,是时代的需要,更是中国革命的星星之火。《锻冶厂》在其短暂的一年多时间里,团结和吸引了众多进步青年和流亡师生,通过“锻冶”,他们前仆后继走上了革命道路,成为抗战的新生力量及中国革命和建设的主力军。

红色基因

1941年1月,“皖南事变”发生后,四分校进步学生大部分被国民党罗江县党部列入黑名单,部分进步学生不得不转移至成都。2月,国民党罗江县党部三青团逮捕了进步学生刘化生(刘涪江),关押一年多后,因查无实据得以保释出狱(时四分校已撤销)。3月,国立第六中学从一分校调来30名学生,多为三青团成员和11号信箱(特务机关)特约通讯员,监视进步同学,炮制黑名单。4月,李广田被迫离开四分校,去叙永西南联大分校任教。陈翔鹤被校方解聘。国民党军警逮捕进步学生柳永广、张进存(张幼成)、韩梅村、田裕恒、刘天诚、张洁民、南成美、张锡晋、隋超(隋垠)、穆德芳、刘宏让、王守先、夏丕显、胥正华等23人(年龄仅14—15岁),关押审讯中,一无所获,最后由校长丁用宾分批保释回校。5月,反动当局在四分校建立国民党党区分部。1941年下半年,在进步教员纷纷出走后,四分校已无国文课老师,丁用宾再三邀请民众教育馆馆长刘康禺(刘开扬,中共地下党员)到四分校任国文教员。寒假,形势日益恶化,刘康禺离开罗江。

1942年2月,四分校裁撤,山东籍学生并入绵阳,本地学生转入重建的罗江中学。至此,四分校在罗江办学结束。从1939年1月建校到1942年春,四分校历时3年,共招生14个班,毕业10个班,学生400余人,为革命输送了干部和后备军,也为新中国的建设事业培育了建设人才,他们在各自的岗位作出了卓越贡献。贺敬之、马祖光、刘实是他们中的杰出代表。

贺敬之,1924年11月生,山东枣庄人,诗人、剧作家。1939年随校迁入四川,为国立第六中学一分校初中学生,后受四分校浓厚的进步思想和抗日氛围的影响,徒步100多公里到四分校听课,并积极投身于抗日救亡活动。1940年夏,贺敬之步行到延安参加革命,新中国成立后任文化部副部长、代部长,中国作协副主席,鲁迅文学院院长,中共中央宣传部副部长等职。1994年10月,年届七旬的贺敬之重返罗江,访四分校旧址和庞统祠,欣然为罗江中学题写“半世纪难忘四分校,一瞬间喜见事业三代人”联,为庞统祠题写“落凤坡下唤落凤复起,白马关前催白马腾飞”联。

马祖光,北京市人。国立第六中学四分校学生,高中就读于国立第六中学高中部,中国光学专家、中国科学院院士、哈尔滨工业大学航天学院光电子信息领域首席教授。他一生从事科学研究,为祖国的科学事业贡献了自己的毕生力量,被党和人民评为新时期高级知识分子的楷模。1987年初夏,马祖光回母校参加罗江中学六十年校庆,写下《少年时代掠影》一文。

刘实,原名蔺善达,辽宁辽中人。1939年刘实辗转流离到国立第六中学四分校读中学,四年级二班学生,校刊《锻冶厂》撰稿者之一、壁报《射击手》主笔、鲁声剧团演员、“野火”读书会成员。1945年加入中国共产党。1981年10月,当选为全国总工会书记处书记,第六届全国政协委员。1985年初冬,刘实受邀回四分校旧址访问。

国立第六中学第四分校,在罗江办学虽然短暂,但却与罗江结下了不解之缘,为罗江书写了光辉的一页,留下了宝贵的精神财富和红色血脉。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:周 荣(德阳市罗江区政协文化文史和学习委员会主任)