【红色记忆】抗日烽火中的遂宁‖刘安治

抗日烽火中的遂宁

刘安治

遂宁地处四川中部,水陆交通便利,商贸发达,物产丰富,民风淳朴。

1931年九一八事变后,遂宁人民就掀起了抗日高潮,省立遂宁第三师范学校和遂宁县立男、女初级中学的同学组成宣传队,星期天、赶场日就上街宣传。当时笔者正在精一小学读书,该校虽是教会小学,但教师都是热血青年,几乎每堂课老师都要先讲一下列强侵略我国的历史,其中,日本帝国主义发动的甲午战争,马关条约,田中奏折,东三省的宝藏,以及抗日义勇军马占山、冯占海的英勇顽强,十九路军孤军奋战,都是这时知道的。这里面我印象最深的是蒋青云、刘自若、高自亨几位老师,他们那种声泪俱下、慷慨激昂的音容笑貌,至今仍记忆犹新。在广泛的宣传教育下,县里面不少青年学生纷纷要求参加义勇军,报名者数百人,最后挑选了第一批40多人,成立遂宁县抗日义勇救国敢死队,到东北投身抗日战争。出发这天,举行了盛大的欢送仪式,各界代表和中小学生都列队欢送,县长刘吉甫先多方劝阻无效,也不得不前来参加。这些敢死队员,一个个雄赳赳气昂昂,披红挂彩,阔步前进。笔者那天也站在欢送的队伍里,真羡慕他们。后来听说这批人到重庆后,被集中训练,就地待命。

1980年遂宁师范学校大门(图片来源:遂宁新闻网)

1932年,抗日义勇救国敢死队被解散,送回遂宁,由县政府将他们集中住灵泉寺留训,半年后遣散回家。其中主要的原因,就是当局认为抗日宣传是共产党搞的,在那个年代谁也怕戴上红帽子,所以很多抗日活动也停止了。但抗日怒火却深深地撒在人们心中。

1937年7月7日,日本帝国主义发动卢沟桥事变,我宛平守军被迫还击。紧接着8月13日,日本侵略军又向上海进攻,我军英勇抵抗,拉开了全面抗战的序幕。举国上下群情激愤,同仇敌忤,毁家纾难,支援前线,全面抗战持续八年之久,直到取得最后胜利。

民众纺纱织布支援前线(图片来源:遂宁新闻网)

1937年8月,遂宁县成立了四川省抗敌后援会遂宁分会,专员兼县长罗玺任主任,下设总务、组织、宣传、调查等组(翌年4月后援会改组,主任、组长由地方人士担任,奉四承任主任),开展抗日宣传及募捐活动。当时笔者正在遂宁县立男子初级中学二年级读书。在学校里,音乐课都教唱抗日歌曲,除了上课还在每天晚饭后教唱,如教原来不准唱的《流亡三部曲》《抗日战歌》《义勇军进行曲》等,后来还唱《游击队之歌》《大刀进行曲》《太行山上》《募寒衣》等。星期天或赶场天,师生们就上街宣传、讲演。省三师的学生首先组织“晨呼队”,每天早晨五点半钟就跑步进城,然后由大南街、大北街、环城马路游行一大圈,高唱抗日歌曲,接着县男中也有部分大的同学组成晨呼队,每天早上上街游行。后来,各乡镇学校住校同学也组成晨呼队在场镇唱歌游行,以唤醒民众。

1938年,北平、上海等地的抗战歌咏团来遂,宣传抗日救亡。先后还有血花剧团、青年剧社、孩子剧团以及洪琛率领的包得行剧团来遂演出生动的抗战剧目。

遂宁的学校也演出过“文明戏”,这以后才知道叫“活报剧”。他们的演出不拘形式,不一定在剧场,其中有种“活报剧”就是在街上演的。笔者记得最深的是《放下你的鞭子》。那天是赶场天,中午放学时,笔者走到南门口,人很多,来了两个外省逃难的,大概是走不动了,坐在街沿边,是父女,父亲50多岁,穿一件烂棉袄,戴烂皮帽,棉裤是用带子把裤脚捆起的,女儿才十六七岁,穿得很褴褛单薄,正在啼饥号寒,引起周围不少人注意,驻足观看,女儿仍哭号不止,父亲悲痛地举起鞭子,要打女儿,这时一个流亡学生打扮的青年挤了进来,抓住鞭子,高叫“放下你的鞭子”,并问为什么打人。父亲边哭边诉,他家在东北,日本兵奸杀了他妻子,杀了儿子,烧了房子,他和女儿躲了出来,逃到关内流浪至此。流亡青年也以身受控诉日寇的罪行,并宣传团结抗战。围观的人看后都唏嘘落泪,义愤填膺,不少人给他们钱,引得铜币、镣币如雨飞落。这时,两个学生模样的青年抬一个募捐箱来把钱捡在里面,并说明他们是外地来的剧团演的真实的事。演出效果非常好。

射洪县内各校师生亦积极组织抗日宣传队,活报剧团在舞台上、街头巷尾广泛开展抗日宣传。省三师是男女合校,能够男女学生同台演出,县男中只有男扮女装,县女中只有女扮男装。男扮女装在社会上曾遭非议,但因是宣传抗战,也没人敢反对。县男中抗战救亡演剧队利用课余时间和星期天排练节目,除在城内进行公演,寒暑假还自带道具、衣服,步行乡间,在各场镇巡回演出。

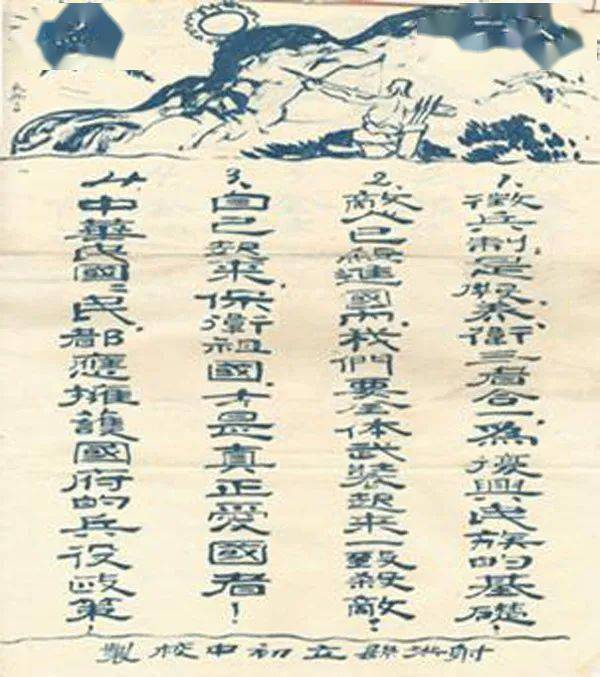

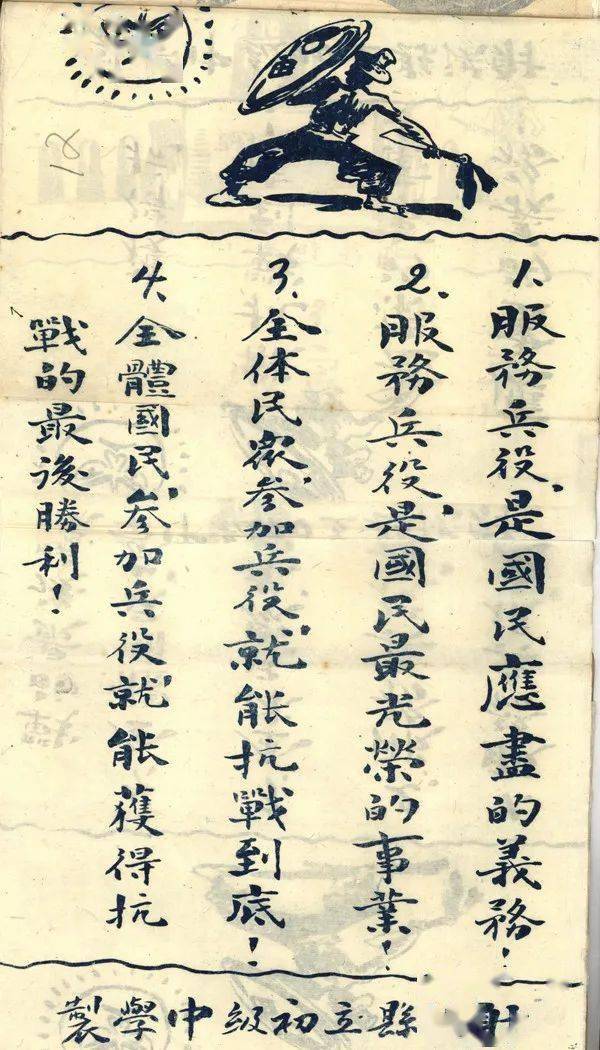

图为1937年四川省第十二区专署射洪县立初中校抗日宣传标语(图片来源:遂宁文明网)

由于国共合作,民众团结抗日。1937年底,十二区行政督察专员兼县长罗玺邀请共产党员、川北工委王叙五任小学教师救亡宣传研究会顾问和遂宁县民众教育委员会委员。为配合抗日宣传,王叙五建议创办《遂宁日报》。先后推荐共产党员张治(杨仲明)、朱竹隐、曾似鸿等为副刊编辑。《遂宁日报》设于船山公园民众教育馆内,为4开土纸小报。副刊初名《战号》,后更名为《野火》《后方文艺》等,以诗歌、散文、杂文等文学样式宣传抗日救国。在学校里,只要报纸一来,大家总是争着看。1939年冬,专员黄绶改组《遂宁日报》为《涪江日报》,成为专区地方报纸,发行量日达万份以上,对宣传抗日起了很大作用。

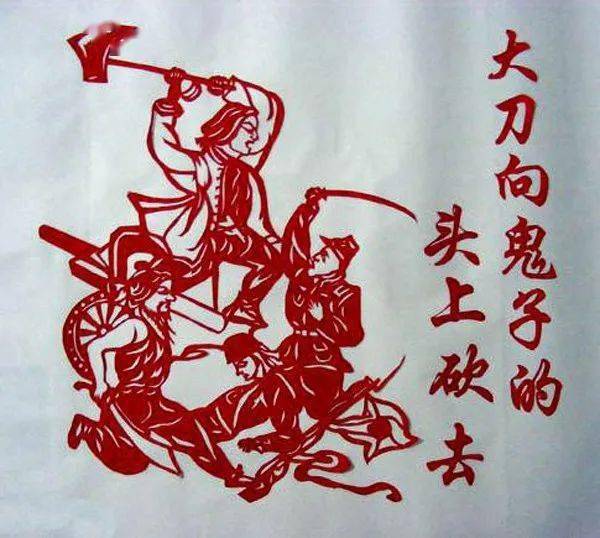

图为遂宁民间用剪纸的形式进行抗战宣传(图片来源:遂宁文明网)

遂宁是重要的兵源地。民国前期均实行募兵制,大多是家境贫困或亡命之徒应募。1936年,试行征兵制,规定男子满18岁均应服兵役,18-25岁服现役,26-45岁服后备役。征兵时服现役的实行三丁抽一,五丁抽二,独子不征,按征兵任务抽签。但由于民间流传“好男不当兵,好铁不打钉”的思想和原募兵制的兵员素质低劣,群众谈兵色变,加之征的兵也是用于打内战,所以开始时民众抵触很大。1937年卢沟桥事变后,为抵抗日本帝国主义的侵略,及时补充兵源,正式推行征兵制。县政府按上级下达的任务,将征兵名额分配到乡,由乡联保办公处及保、甲召集青壮年抽签应征,在各方面的宣传动员下,青年参军热情高涨。1938年,省军管区给遂宁分配的征送壮丁任务为7320名,青壮年都踊跃应征,实征人数7339人,超额完成任务。

1938年,成立遂宁县社会军事训练总队部,县长杨晴舫兼总队长,军训教官周维扬兼副总队长,区设区队部,乡(镇)设乡(镇)队部,保设保队部,凡年满18岁至25岁的男性公民编为常备壮丁,当年全县编有壮丁队32个,小队1100个,壮丁81682人。这些壮丁经过训练后,依次征送入伍。

1939年7月,撤销社会军事训练总队,成立遂宁县国民兵团,县长李绪恢兼任团长,下设常备集训中队4个,配备有军官、士兵和勤务兵,由各乡(镇)抽调常备兵到县集中训练。常备训练班每年举办3期,每期3个月,期满轮换,受训期间的伙食费由各乡负担。常备兵经过集训结业后,即返回本地参加区、乡、保的国民兵队,担负防空勤务,维护地方治安等工作,征兵时直接补充作战部队。征集的壮丁集中于遂宁团管区,然后分配于接兵部队,当年实征5118名。

1940—1945年,遂宁县征兵人数分别为3432名、4036名、3596名、3178名、5077名、5078名,另外还有知识青年从军269名。全面抗战八年中,遂宁县实征兵37123人。

1938年至1941年,遂宁县抗日阵亡的将士601人。其中,官佐37人,士兵564人。1945年,遂宁县抗日阵亡将士有名可查的,达1803人。

抗日战争中,全国人民都是有钱出钱,有力出力。遂宁人民不单在兵源上出了很大的力,在财力上更是节衣缩食,榨尽脂膏,毁家纾难。1937年全面抗战开始,我国空军力量非常薄弱,正逢蒋介石五十寿辰,于是全国发起义捐买飞机为蒋介石祝寿,名为“献机祝寿”,要求大县捐一架,小县两县捐一架,预计遂宁捐一架。由于学生、各界法团的大力宣传和筹募,不少人竭尽所有捐献,有的还把金银首饰和埋藏多年的银圆、银锭捐献出来。笔者当时正在县男中读书,除经常上街宣传募捐,也把自己的零花钱全部捐了出来。最后遂宁捐献的款足够买两架飞机,受到国民政府褒扬。

1938年,由于抗日战争需要,在遂宁县城区扬泗庙外河坝修建飞机场,后因离城离江较近,于次年迁建于离城4公里许的南坝中心,政府征集民工3万余人,从当年1月破土兴建至6月竣工,占地面积144000平方米,当时为全国的大机场之一。1944年,在机场附近修建美空军营房,占地65亩。

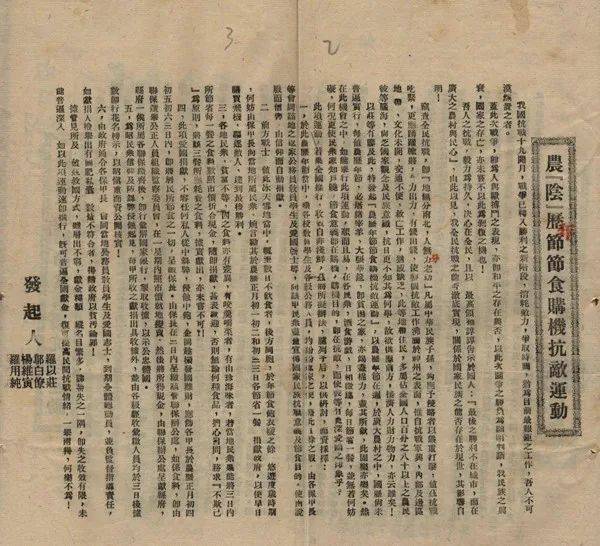

为支持抗战,捐款购机,深明大义的遂宁人民宁愿自己饿肚子也要为前线购机,本只要求筹款购一架飞机,遂宁人民却筹集了足够买两架飞机的捐款。图为遂宁罗以庄等四人发起“农阴历节节食购机抗敌运动”(图片来源:遂宁文明网)

全面抗战时期,遂宁各界纷纷组织各种爱国团体,开展各种形式的宣传、动员、募捐、慰劳等活动。广大群众爱国情绪高涨,积极发展农业、工业生产,以保证军需民用。仅棉花生产一项,1942年全县种植面积达52.9万亩,比全面抗战前26万多亩增加了一倍;亩产皮棉23.9市斤,比全面抗战前15市斤增加60%;总产皮棉1246万斤,比全面抗战前的402万斤增加两倍。粮食的单产、总产也有大幅度增长,保障前方需要。全面抗战时,遂宁人民还参加川陕公路(当时为国道线)的修建,以利于向前方源源不断输送兵员和物资。

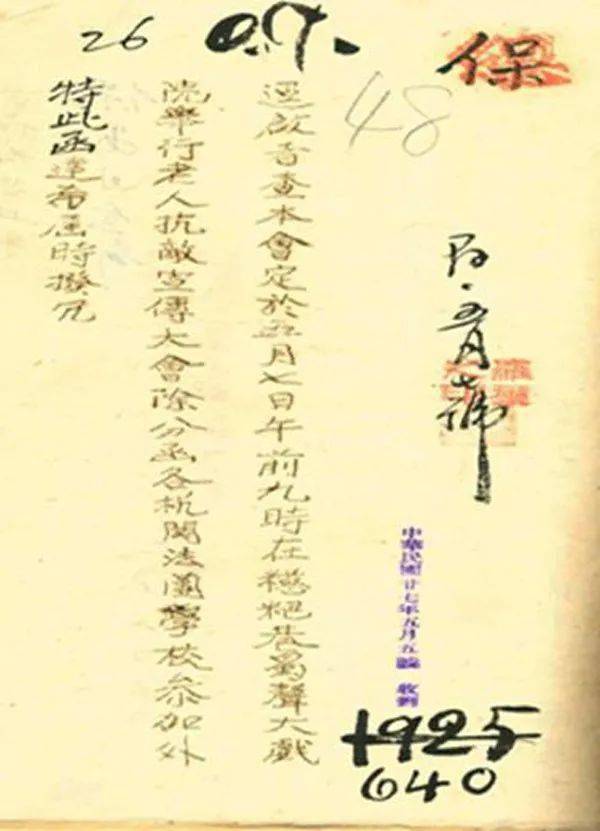

1938年5月7日,在遂宁城区糍粑巷蜀声大戏院举行老人抗敌宣传大会的邀请函(图片来源:遂宁文明网)

综上,遂宁人民为夺取抗日战争的胜利,不辞征程万里,乃至转战中外各战场(飞赴印、缅参加各战役)。同时,最大限度生产粮食和棉布,在棉、粮等方面也作出巨大贡献。这种爱国精神和光辉业绩,将永垂青史,永远激励后人为振兴中华而奋斗。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘安治

整理:遂宁市地方志办公室

配图:方志四川