【春节特辑】在杯子坪过年‖庞雨

在杯子坪过年

庞 雨

腊月三十,杯子坪突然安静下来。大梁端庄地矗立在杯子坪后面,不再流淌一丁点风下来。风止树静,房舍俨然,天光明亮,杯子坪若在画里。老鹰窝的老鹰,也不起飞盘旋。静静呆在窝里,它们要干什么,难道在准备团年饭?

老院子里平时喜欢呼朋聚友的大娃细崽,兴奋不已却又异常安静地呆在家里。女孩,挽起袖子,跟在母亲身边,帮着理菜递物,打下手。男孩,围在柴灶边、菜板旁,看母亲煮饭、切菜,看姐姐帮厨。

炊烟溢出房瓦,屋顶包裹着一层朦胧的纱,迷离的雾。天才蒙蒙亮,母亲就升起柴火。半边猪脑壳、一只大猪蹄、三四肋肢猪排骨、几截香肠,从房梁上取下来,柴火烧过,木桶里泡过,菜刀刮过,丝瓜瓤搓过,干干净净的,皮色金黄,厚膘玉白,瘦肉深红,透出浓浓的腊香、咸香,一派富贵吉祥,看着都喜欢。

肯定要杀鸡。杀鸡是父亲的活。家里最大的公鸡,昨晚就被抓住,绑起来了。大瓷碗里半碗水,放了盐。我抓住鸡脚,父亲将鸡脖子拉仰起来,揪掉鸡颈项的绒毛,锋快的菜刀轻轻一划,血注入瓷碗。鸡挣扎几下,不再动。人的口舌爽快,多由动物的死亡换来,这是大自然的天道,也是人世间的律法。鸡,逃不了,也不会逃。妹妹刚才还闭着眼,躲避杀鸡的血腥场面,现在却跑过来,扯鸡翅膀下好看的鸡毛。过年后,母亲会给她做一只毽子。妹妹经常在院坝里踢毽子,毽子翻飞,鸡毛飘摇,仿佛一只复活了的鸡,正跳跃着,灵动着。

宰猪蹄,也是父亲的活。木砧高高圆圆的,厚有尺许。父亲举起锋利的木工斧头,一斧,长长的猪蹄断为两截,一斧,圆圆的猪蹄被剖为两半,一斧接着一斧,坚硬的猪蹄被砍成小块,跳下木砧。哥哥端着瓷盆,一会儿东,一会儿西,我和弟弟跟在哥哥的屁股后面,跑来跑去,捡掉在地上的猪蹄。骨外是肉,肉外是皮。厚厚的皮,淡黄里有一抹浅金,艳艳的,耀眼,煮后肯定糯糯的,好吃。

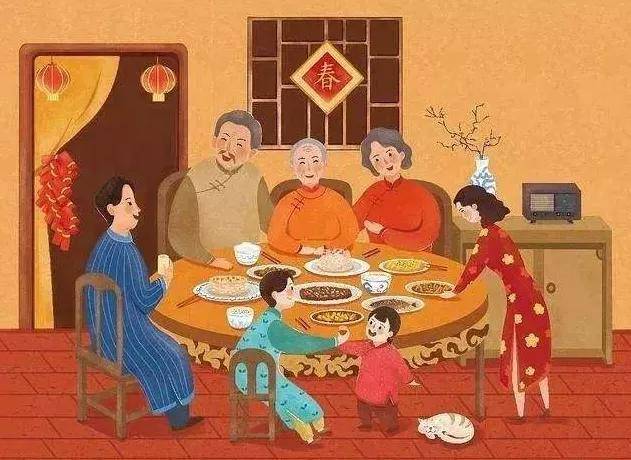

中午愈近,炊烟愈浓。肉香特别是腊猪油煮的鸡肉香,菜香特别是油炸食品的菜香,白米饭香,还有红苕酒或包谷酒香,从门窗、墙缝、瓦隙溢出来,弥漫四野。耳山梁那一大片茂密的松林,好奇地偏着树梢,朝老院子嗅。大梁被诱惑得再也无法端庄,向杯子坪倾过身来,耸动鼻翼,贪婪吸气。一碗炖鸡肉,一碗海带或干豇豆或洋玉果炖猪蹄,一盘面辣子或榨菜或干洋芋片炒腊肉,一盘炊豆蒸圆尾肉,一碟香肠拼猪耳,一碟尾巴根拼排骨,是必备菜。还有豌豆尖煮米豆腐或煮豆腐或煮酥肉,凉拌油菜苔或凉拌折耳根或凉拌辣辣菜,油酥花生米,油炸虾片,怪味胡豆,现炒的小白菜,米汤酸菜,腌制的大头菜、霉豆腐、水豆,酸咸菜等等,把八仙桌堆码得满满的。

是的,杯子坪不吃年夜饭。

是的,杯子坪在大年三十的中午,吃团年饭。

奶奶坐上首。旁边摆着一副碗筷,碗里有一只鸡腿,两片蒸圆尾肉,一勺水豆,几颗酸咸菜。奶奶说:这是你们爷爷最喜欢吃的。一家团圆,三代同堂,岂能少了爷爷?父亲、母亲坐在上首左右,陪奶奶。我们四兄弟姊妹,坐在其余的位置,毫不客气地大吃,吃到肚皮滚圆滚圆,饭菜已经撑到了喉咙,还舍不得放下筷子。

腊月三十这顿丰盛的午饭,表面上,是时光对劳作一年的人的奖赏。没有时光照拂下的风调雨顺,桌面不可能丰盛如斯。骨子里,其实是积累了一年的人对自己的慰藉。慰藉辛勤的劳作,慰藉平时的节俭,慰藉孩子的企盼,慰藉早逝的祖先。丰盛的,不仅是桌面上的菜品,更有一家人享受岁月、享受生活的快乐。

团年饭,也是团圆饭。一家大小,坐在八仙桌上,享用丰盛的午餐。父亲、母亲端起酒杯,带领我们给奶奶敬酒。我们齐声祝福:祝奶奶健康,祝奶奶长寿,然后喝一口杯里的红糖开水。奶奶浅浅地抿一口酒,开心地笑,咧开的嘴里,牙齿差不多全掉了。笑着,笑着,奶奶混浊的眼里亮晶晶地闪起光来。奶奶润湿眼眶的泪影里,仿佛有一个清晰的身影,那是我们从未见过的爷爷。我们并不悲伤,我们反而很高兴,因为,在腊月三十的团年饭上,我们看到了一袭长衫,儒雅清癯,微笑着看着我们的爷爷。爷爷来和我们一起团年了。

过年,不只是一个独立的兴奋的点,而是一个连续的温馨的过程。

过年,不只是吃团年饭,还有洗肐膝包,还有拜年。

腊月三十晚,柴火烧得旺旺的,屋里暖暖的。柴火边,一只大木脚盆里,热水冒着热气,我们几兄弟姊妹,一起在盆里洗肐膝包。奶奶说:肐膝包洗干净,来年有好运。我们问:什么好运?奶奶笑而不答。母亲补充道:去亲戚家,能吃上肉。我们脱掉棉裤,高高地挽起裤脚,拼命地搓黢黑的膝盖头。一盆清亮的水,渐渐混浊,渐渐昏黑;我们的膝盖头,渐渐变红,渐渐变白。父亲检查完,命令我和哥哥抬起大脚盆,去倒洗脚水,边命令边戏谑:倒到操场边去,你们这盆洗脚水,可以肥一丘田。夜风拂过,院坝边的冬水田在月光下漾起微波,仿佛无声的笑,正笑着要接纳肥力“可以肥一丘田”的肥水。

膝盖,在家乡方言里叫肐膝包,读作:kéxībāo。腊月三十洗干净肐膝包、来年就能交好运的说法,或许是借肐膝包肐膝的谐音,取其客气的吉意。只是,在杯子坪,每年腊月三十,我们把肐膝包差点就搓破皮,洗得再干净不过,但来年去亲威家,依然难吃到肉。因为,这些亲戚与我们家一样,平时哪有荤腥招待客人?穷窘的岁月,虽常常使企愿落为一纸空文,却并不影响在来年的腊月三十,我们又一洗再洗,把肐膝包洗得干干净净。

最兴奋的是新年初一。初一早晨,我们还在睡梦里,父亲已经将水缸挑满。抢得满缸“银水”后,父亲又重新钻进被窝。正月初一,家里的顶梁必须要睡懒觉,称“挖窖”。挖窖,是为了收储抢来的“银水”,新年初一必吃的“元宝”。奶奶和母亲早起来了,在柴灶边做汤圆,白白的汤圆圆圆的,整齐有序地排在筲箕里,等待我们。汤圆,在家乡俗称元宝。新年早晨吃元宝,不止是要饱口福,更有一种对未来美好生活的希冀。

七八点,我们从被窝里钻出去,穿好母亲想方设法做成的新衣,跑到父亲床头,行礼,拜年。父亲微笑着,简单几句,点评我们一年的表现,给我们每人一张崭新的五角钞票。我们又去给奶奶、母亲行礼、拜年,母亲微笑着,给我们每人一张崭新的二角钞票,奶奶微笑着,给我们每人一张崭新的一角钞票。我们小心翼翼将钱折好,揣在最隐密的荷包里,用手拍拍,端起煮好的汤圆,海吃起来。儿时的我,似乎已经世故,尊卑长幼的传统顺序,被钞票的面额大小颠覆,最为尊长的奶奶,在拜年时,竟然被记忆排在了最后。

在杯子坪过年,记忆最深的是吃。平时吃不到的,可以吃到;平时浅尝即完的,可以敞开肚皮吃;平时隔月岔季才吃的,可以一顿接一顿连续吃。吃,虽不是过年的唯一,却是印象最深的主题。

在杯子坪过年,年过得很有仪式感:腊月三十中午的团年饭,是对过去一年的总结;腊月三十晚上洗肐膝包,要以干净的身体进入新年;大年初一小孩给大人拜年,大人给小孩发压岁钱,大人小孩一起吃汤圆,有对新生活的无限期许。

在杯子坪过年,可以感知年的诸多细节,可以体味深刻的年味。

在杯子坪过年,年于无形中给予我的许多,许多,可口的吃食,恣意的玩耍,年里的风俗,人情,岁月,世道,等等,等等。

(注:杯子坪曾属宣汉县月溪公社七大队,后属月溪乡鹰嘴村,现属宣汉县华景镇鹰嘴村)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:庞 雨(四川省宣汉县)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册