回乡:叶嘉莹的世纪求索

半生漂泊回乡路。40多年前的叶嘉莹,是带着乡愁回来的。回乡前,她笔下的诗词始终弥漫着乡思。她为此归来,返回故土、返回祖国,也返回中华儿女的精神家园。

一切的乡愁,都是文化的乡愁。中华诗词里有中华民族世代相传的共同回忆、共同情感、共同审美和共同追求,因而,中华诗词也就成了中华儿女所独有的故乡。

一生致力于传承中华诗词文化,叶嘉莹唤起的,也是我们对“故乡”的记忆与思恋。

90岁那年,有人问叶嘉莹:人生最大的困难是什么?她回答说:“是找到自己作为一个人的真正的意义和价值。”

这位中国古典文学研究专家,常说自己是个很平常的人,“一向并无大志”,但在历经艰辛坎坷的一生当中,叶嘉莹从未有一刻放弃过对人生意义的求索。

她所寻求的“真正”的人生意义和价值,当然不是成功学里的那种“成功”,而是更高远的东西。

“生活里边有个东西,比其他东西都重要。”社会学家费孝通在分析一代杰出学人的精神特点时,曾用“匹夫不可夺志”的“志”来形容这种东西。“知识分子心里总要有个着落,有个寄托。一生要做什么事情,他自己要知道要明白。……没有这样的人在那里拼命,一个学科是不可能出来的。”

叶嘉莹所寻求和践行的,正是这样一种“志”。而传承中国古典诗词文化,就是她生活里边“比其他东西都重要”的那样东西。

三岁时叶嘉莹与小舅(左)及大弟(右)合影。(除注明外,本组照片均由南开大学文学院提供)

叶嘉莹说,她亲自体会到了古典诗歌里美好、高洁的世界,所以,要把“不懂诗的人接引到里面来,这就是我一辈子不辞劳苦所要做的事情”。

叶嘉莹曾自言一生有两大爱好:一是“好为人师”,二是喜好诗词。所以,她给侄孙女起了小名“师诗”;她从21岁开始教诗词,一直教到今天。

我们采访了叶嘉莹归国讲学后教过的从“50后”到“90后”的学生,问他们从叶嘉莹身上学到的最重要的东西是什么。

诗词之美——当然了,但在诗词之外,还有更多答案:有人说是“家国情怀”,是“责任感”;有人说是“乐观”,是“怎么应对无常与苦难”;有人说是诗词鉴赏视野的扩大与创作能力的提高;有人说是如何做人,如何过好自己的一生……

按照农历算法,今年是叶嘉莹的期颐之年。从1979年,她从海外回国讲学算起,至今已经过去40多年了。

因为年事已高,精力大不如前,叶嘉莹近三年没再出席过现场活动,也没再办过讲座。今年年初,她住进医院,即使是在病床上,也一期不落地亲自审校了在《新华每日电讯》草地周刊上连载的诗歌讲稿。

疫情期间,她还亲自读诵并审定了《叶嘉莹读诵纳兰词全集》的348首词。

“我们听到录音,眼泪都下来了。”与叶嘉莹合作这部书的纳兰文化研究中心主任刘子菲说,“先生录了20多个小时,剪出来是四五个小时的录音。我们本来计划请她每个词牌下面,只读诵一首,作为示范。但先生说,同样的词牌,押的韵也不太一样,我还是全都给你读了吧。”

以诗词为生命,也以生命为诗词。每当有机会为古典诗词的传承做事时,叶嘉莹从来不惜力。

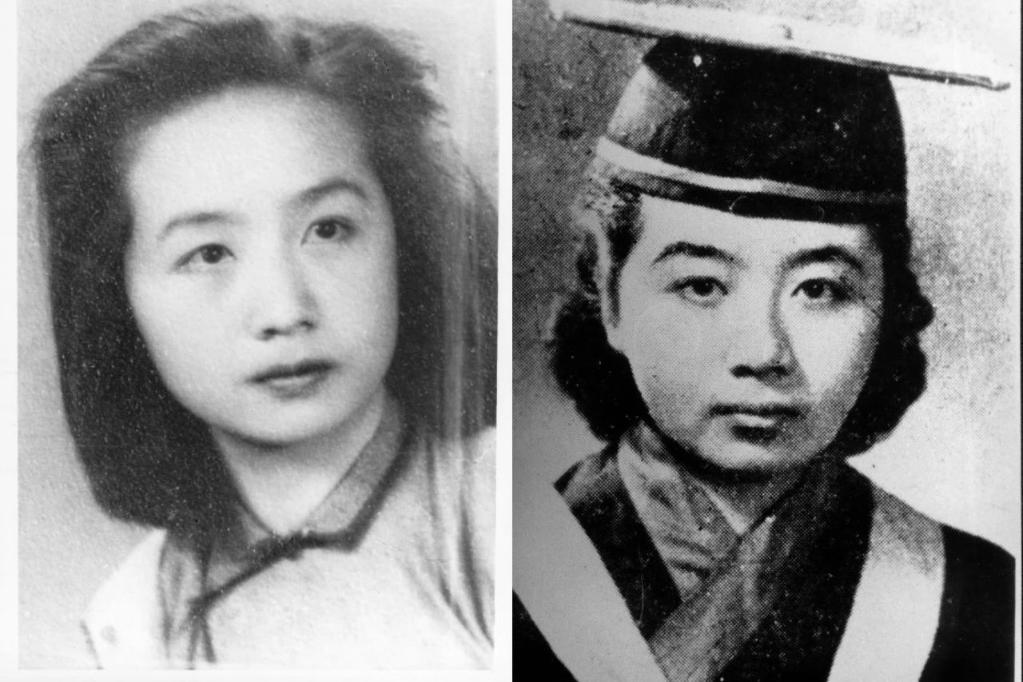

1941年高中毕业前的叶嘉莹(左)。1945年大学毕业获学士学位的叶嘉莹(右)。

归来的前奏

走近叶嘉莹,须到叶嘉莹自己的诗词中。因为这里有她最诚挚的自白。

1948年,24岁的叶嘉莹随新婚刚过半年的丈夫离开故乡北京,辗转赴台。此后30年,她走得越来越远。

思乡,是她这阶段诗词里最深情、显著、连续的主题。

到台湾不久,叶嘉莹的丈夫被投入监狱,叶嘉莹自己也抱着未满周岁、还需哺乳的女儿遭受拘留。被释放后,她无家可归,流离失所,带幼女在亲戚家狭窄的过道打了几个月地铺。在诗中,她说自己是“转蓬辞故土,离乱断乡根”。

连台湾街头那些年年盛开的凤凰花,都会激起她的思乡之情,因为故乡北京没有这种花。“南台风物夏初时,昨宵明月动乡思。”

多少次,她在梦里回到老家的四合院,却发现所有房门都紧锁着。“故都北望海天遥,有夜夜梦魂飞绕。”她带着叹息,在一套散曲里写尽故乡当日风光好,说“怎甘心故乡人向他乡老”。

1966年,叶嘉莹受邀赴美国哈佛大学访学,故乡离她更遥远了。办公室窗外一棵高大的枫树,使她想起故乡也有这样的树,可自己何时能回去呢?“从去国,倍思家。归耕何地植桑麻。廿年我已飘零惯,如此生涯未有涯。”

上世纪70年代在哈佛燕京图书馆。

几年后,叶嘉莹赴加拿大执教,在加拿大不列颠哥伦比亚大学教书不到半年,就获聘终身教授。她将父亲、丈夫和两个女儿都接到身边。生活越来越安稳,可她依然觉得“流离失所”。

“鹏飞谁与话云程,失所今悲匍地行。”在祖国,她用母语教书,像大鹏鸟一样在中国古典诗词的世界里,海阔天空,自如翱翔;到了国外,以陌生的英文讲解中国古典诗词,她觉得像从天上掉到地上爬。她日益强烈地感到:“我的故乡在中国,古典诗词的根也在中国。”

叶嘉莹随时准备着收拾行装,踏上归程。

1971年中国驻加拿大大使馆建立。1973年,叶嘉莹就前往大使馆申请回国探亲。第二年夏天,她终于踏上一别26载的故土。这一年,叶嘉莹50岁。

“卅年离家几万里,思乡情在无时已。一朝天外赋归来,眼流涕泪心狂喜。”在久别重逢的祖国,叶嘉莹写下一首长达1870字、洋溢着激动喜悦之情的《祖国行长歌》,她内心埋藏了几十载的乡情必须以这样的长度喷薄抒发。

及至1978年春,大学恢复招生不久,叶嘉莹就寄信给教育部,申请利用每年假期时间回国教书。两年前,她刚遭受命运最沉痛的打击,长女罹难于车祸。一年前,她第二次回国探亲,在火车上看到有年轻人捧读《唐诗三百首》。“我当时觉得,中国真的是一个诗歌的民族,尽管经历了那么多劫难,还是用诗歌来表达自己。”“我本来以为,我平生学的这点东西,是没办法报效祖国了。看到这种情景,我想我还可以回国教书。”

人们一般认为,是丧女之痛改变了叶嘉莹的后半生,使她警醒于人世的短暂无常,转而去主动担荷更大的使命。叶嘉莹自己也讲过,她当时决定打破小我,把一切奉献给诗词传承时的所思所感。“我对自己未来的人生有了新的期待和寄托,我发现我还可以回国教我喜欢的诗词,我还可以把我继承下来的一些传统回报给自己的国家。”她后来总结说,这既是为报国,也是为给自己的生命寻找一个意义。

其实,叶嘉莹思想上的一些变化,此前数年便有端倪。在完稿于20世纪70年代初期的《王国维及其文学批评》一书中,她对年少起就十分钟爱,“惟觉其深入我心”,钦仰其“清者”品格的王国维做了反思和批评,认为他“独善其身”而以“清者”自命,最终选择自沉身死,实际是出于一种懦弱的道德观。结合王国维的性格与其所处的文化激变的时代,叶嘉莹指出:时代既有负于王国维,王国维也有负于所生之时代。

这些思考伴随她对中国革命建设的关注不断深化,到1978年,叶嘉莹为上述著作补写后叙,谈及研究过程中心态的转变,她自省过去的悲观消极,不问世事,惟想洁身自保。“然而现在的我却有了另外的想法,我所感到的不再是远之唯恐不及,而却是参与的有所不足。”

她不愿意仅仅独善其身,她愿意把自己的手浸到现实的染缸里。2020年上映的聚焦叶嘉莹的文学纪录电影《掬水月在手》,英文片名取自莎士比亚的十四行诗,“Like the Dyer’s Hand”(染匠之手),寓意诗词之于叶嘉莹,犹如染料之于染匠,浸润已久,留下洗不去的色彩。

实际上,这双细抚诗词的染匠之手,也是一双入世之手。

1944年,刚满20岁、还在北京辅仁大学读书的叶嘉莹,在给影响自己一生的老师顾随的和诗中写过这样的句子:“入世已拼愁似海,逃禅不借隐为名。”

“我也不知道为什么当时年轻的自己会说出这样的话。这两句我很喜欢。”叶嘉莹后来说,“我觉得这两句诗真正表达了我立身处世的理念。”

想不负此生,就要入世,就要能担起种种苦难。不需要靠隐居来追求清高,在尘世也可以保住本心不受沾染。

顾随曾在讲课中说,人不能不踩泥、不吃苦、不流汗。批评南宋姜夔的词就是太“干净”,是“白袜子不踩泥”,这种人不肯出力,不肯动情。

叶嘉莹也说,号称要逃到禅里去的人,有时其实是自私和逃避,因为不沾泥,就永远不会错,不用负责任。

回到1978年春天,做下事关后半生的决定,54岁的叶嘉莹在异国的傍晚,穿过一大片寂静的树林,去寄那封申请回祖国教书的信。看着落日余晖洒落树梢,她思考着“余生何地惜余阴”,急切盼望着再度踏上归途。

这一次,她要为诗词还乡,她已经做好沾染双手的准备。不是落叶归根找归宿,而是“入世已拼愁似海”。

先生的课堂

要到叶嘉莹的课堂上,来了解叶嘉莹。因为这里有她最热诚的辛劳与快乐。

从1945年大学毕业,去中学教书算起,至今,叶嘉莹已经当了78年的老师。她曾自谦说,自己没能成为很好的诗人,也没能成为很好的学者,因为在这两条路上,都没有全身心地投入,“但是在教学的道路上,虽然我也未必是一个很好的教师,但我却确确实实为教学工作,投入了我大部分的生命”。

1956年叶嘉莹在台北教书。

作为老师,叶嘉莹似乎天生会讲课,而且“会讲”到不可思议的程度。

20世纪40年代,她大学毕业即到北京一所中学教书,因为课讲得好,又被两所中学请去兼课。那段时间,她每周教书30课时,一人教了三所中学五个班的国文课。

20世纪50年代,叶嘉莹在台湾大学任教,因为课讲得好,淡江大学、台湾辅仁大学等高校也都抢着请她去开课。她还在广播电台讲大学国文,在电视台讲古诗。有节目观众跑到电视台楼下要见她,没记住叶嘉莹的名字,说自己要找“李清照”。

后来远赴海外教书,最初英文不熟练,叶嘉莹每天都要查着词典,备课到深夜,可她课讲得好,接手时,只有十几个学生选修的中国古典文学课,在她手上变成六七十人选修的大课。

1979年春,叶嘉莹的归国讲学申请获批准。3月,她先被安排在北大讲课,不久,应恩师顾随好友、南开大学李霁野教授的邀请,转赴南开授课。

当年听过这些课的人,至今记得她课上的盛况。起初,对于大部分师生,叶嘉莹只是个突然而至的陌生人,但她的课堂一旦开启,中国古诗词与她授课的特有魅力立即俘获了学生们,一传十、十传百,吸引了越来越多的校内外听众。

叶嘉莹讲课的南开大学主楼111阶梯教室,约能容纳300人,结果加座加到了讲台上,最后教室的地上、门口、窗边都挤满了人。“一点都没夸张。”南开大学原常务副校长陈洪当时还在读中文系研究生,他形容叶嘉莹的到来如“一阵清风”,令人耳目一新。

“首先,刚经历‘文革’,很多老师还没走出之前模式化的思维。叶先生一来,完全送来了新的东西。她结合具体作品和自己的人生体验,从审美的角度来分析文学作品,这就让大家耳目一新!另外,她的个人魅力,她的博闻强记,讲稿都不拿,上来就是‘跑野马’地讲……”陈洪说。

叶嘉莹在诗中记录了当年的场景:“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。”她也在诗中表露了自己一介书生的报国之心:“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”

那时在天津师范大学读书的徐晓莉,是叶嘉莹课堂上的外校旁听生。因为叶嘉莹的课太受欢迎,教室里人太多,南开中文系开始发盖章的听课证,凭证入内。有外校学生拿萝卜刻章,仿冒出一批“听课证”,徐晓莉也借此进了教室门。

“我1956年出生,‘文革’期间上完技校,分在无线电元件厂做模具钳工。1978年,22岁上大学,正是现在一些孩子追星的年龄。我学师范,之前又在工厂做模具,当年一看到叶先生,我就觉得找到了一个模范。”徐晓莉说。她感觉在叶嘉莹的课上,每首诗、每个诗人都在讲述中活了过来,并自此活在她心里。

“叶先生最喜欢讲大课。”叶嘉莹的侄子叶言材告诉我们,“姑母曾说,讲大课更能感受到与听众之间的相知和心灵的相通。”

叶嘉莹的学生黄晓丹2007年来南开读博之后,也留意到叶嘉莹讲大课和讲小课时的不同状态。“南开新生入学时,叶先生要给新生做一个讲座。讲座前,我们觉得叶先生近来身体不太好,看起来没什么力气,但她一上讲台,整个人好像忽然就有了力气,连讲两个钟头,而且是站着讲,讲到兴奋处,声情激壮。”

“到大概三年前,她讲课都站着讲,而且课上不喝水,休息时间才喝。”陈洪说。他感叹叶嘉莹与众不同的讲课热情,是她区别于其他人的重要特点。

有一次,年逾九旬的叶嘉莹一连讲了两个多小时课,陈洪在台下递纸条,希望她休息。“她看看我,没理,接着讲,要把问题给讲完。我中间两次提醒,感觉她都有点不高兴了。最后从上午讲到下午一点多,你说这是什么样的热情?”

1999年,叶嘉莹在南开与研究生讨论。

至于叶嘉莹给研究生们开的小课,那是另一种风格,更松弛、更平静,但同样迷人。

小课一般每周一到三次,开在晚上,在叶嘉莹家里上,一次两三个小时。所有叶嘉莹的硕士、博士、博士后不分年级地聚在一起,谈诗论道。有学生觉得,氛围有点像那种同道之人的文化沙龙。

“叶先生的小课,主体是学生自己讲。她布置一些书目,让我们准备,听我们讲的时候不时插话讲解。”迟宝东是在南开最早“享受”小课待遇的学生。1997年,他跟随叶嘉莹读硕士,是叶嘉莹在南开大学带的首届硕士生之一,后来又成为她在南开培养的首位博士生。

从那时起,听叶嘉莹小课的就不只是她自己的学生,还有其他专业、别的老师的学生,以及徐晓莉这样因为听课结缘的社会“粉丝”。

小课上,学生们会互相讨论。“这些讨论特别有意思!你还可以听到叶先生赞赏什么、纠正什么,我特别受益。”徐晓莉说。她当时已是天津广播电视大学的老师,也是叶嘉莹课上永不毕业的“留级生”之一,从大学开始追着叶嘉莹听课,一路听到自己退休后。

“讨论到什么问题,叶先生觉得有价值、有兴趣,她就讲上了。”叶嘉莹的2003届博士汪梦川说,她旁征博引,然后,“一晚上就过去了”。

汪梦川认为小课的氛围轻松。“叶先生不会给学生指定研究题目。她有句名言:你们想做什么题目都可以。她不要求学生走她的路子,你听课受到启发,对哪方面产生兴趣,就自己选题目去做。”

黄晓丹觉得,叶嘉莹自己也很享受这样上课,“而不是我有个教学大纲、教学任务,一定要教什么的上课方式”。

在黄晓丹的回忆里,小课上流动着自在无拘的气息。“常有朋友从海外回来看她,带来很多巧克力。于是,我们上课前,隔三岔五地,会先分巧克力。有时候,叶先生讲到哪个问题,说我在哪篇论文里写过一段什么评价,大家就会翻书架,第一个翻出这段话的同学就很得意。翻出来后,大家一起再读一遍。”

博士毕业后,黄晓丹也当了大学老师。在教书过程中,她一次次重读和重新理解着导师,“发现了叶先生作为老师很了不起的地方”。

黄晓丹说,作为古典文学爱好者,不喜欢的诗人可以不看;作为古典文学研究者,也可以不去了解研究领域之外的作者;但是当教师是很特殊的事情。“我讲中国古代文学史,从《诗经》讲到清末,没有哪个重要诗人可以不感兴趣就不讲。但有些诗人我天然更容易理解,另一些天然不理解。这时,看叶先生的书,我发现她拥有那么宽阔的视野和那么多理论武器。要找一个很会讲李白、很会讲杜甫的老师,很容易。但要找能讲100个诗人,而且把这100个诗人的不同、好处都讲出来的老师,非常难。但叶先生这方面做得相当好。”

“为什么她能做到?”黄晓丹说,“因为她是个很负责任的老师。她的乐趣是把自己有感觉、能激发自己的东西让学生也能听得懂、感受到。以这样的标准,在与活生生的人交流的教学实践中,长期积累下来,她自然会变成现在的样子。”

她所讲的,不仅是诗词里的知识,更是诗词里的生命。

2016年,叶嘉莹在南开大学演讲。(韦承金 摄)

为诗词干杯

叶嘉莹讲授诗词的方式,深受老师顾随的影响。她形容自己大学时听顾随讲课,“恍如一只被困在暗室之内的飞蝇蓦见门窗之开启,始脱然得睹明朗之天光,辨万物之形态”。

顾随曾说,诗根本不是教训人的,而是感动人,是“推”、是“化”。因而,顾随讲诗,最重感发而不重书本上的知识,讲起课来,“全任神行,一空依傍”,有人说他是“跑野马”,没有章法可循。

叶嘉莹讲课,继承了顾随的重感发、“跑野马”,但也有许多区别于自己老师的地方。

“叶先生的书肯定比顾先生的容易懂。”汪梦川说,“顾先生讲得太玄妙了,是给‘利根人’说法。叶先生是掰开揉碎了讲,给‘钝根人’说法。她希望更多的人听得懂,所以就得这么讲。我认为是有意为之。”

课讲给谁?——这是叶嘉莹的另一个有别于顾随之处。在她的时代,战乱已远去,四处有课堂。

从1979年,55岁的叶嘉莹归国讲学开始,其后几十年,60岁,70岁,80岁……她年年都拉着装满书的行李箱,告别亲人,从大洋彼岸独自坐十几个小时飞机,回国讲学。一直讲到90岁,课还要讲,她在各界支持下决定定居国内,继续讲。

她不只是在南开大学讲。用陈洪的话,叶嘉莹是以南开为“据点”,四面八方去讲。北京的高校、天津的高校、上海的高校、东北的高校、新疆的高校、四川的高校、云南的高校、湖北的高校……只要有学校请她,她安排出时间,就一所所去讲。

她也不只是在高校讲,中学、小学、幼儿园,她全都去;她不只是给学生讲,政府官员、企业家、科研人员、社会公众、出家人……她都给讲。真正的有教无类。叶嘉莹讲学的足迹还不只是在中国,日本、新加坡、欧洲、北美,她都去讲过。

“这是叶先生很特殊的地方,她影响了一大批人,她是把传承当成了自己的使命。就这一点,中国再有哪个学者能做到?叶先生这样的人,不是万中挑一,是百万、千万中的唯一。”陈洪说。

南开大学文学院教授沈立岩,是南开1982届的学生。年轻时他听过叶嘉莹讲课,后来留校任教,担任过文学院院长,主持了不少叶嘉莹的讲座。“叶先生虽然看起来柔弱,但她身上却隐然有种凛然不可侵犯的气度。她是真正把诗词与自己的人生打成一片,所以听叶先生讲课,你会觉得那不是先生在讲诗词,而是诗词在讲自己。”

沈立岩把叶嘉莹与孔子作比,“孔子颠沛四方,为的是传道。叶先生一生中也是奔走四方,为的也是传播中华文化之道。她之所以能够历尽磨难而屹立不倒,是因为有几千年中华文化强大的精神支柱。而且叶先生之所以可贵,就在于她不是偶一为之,而是用自己毕生的心血和生命在做这件事。”

迟宝东记得,有年中秋,叶嘉莹和学生们聚餐。大家请她说两句提酒词,“她说我也不会提酒啊,琢磨了半天,最后说:‘为诗词干杯!’”

“理解了她的家国情怀,理解了她对诗词的情怀,就能理解那些普通人做不到的事,在她是非常合乎逻辑的。”迟宝东说。

有几年,叶嘉莹跟学生们交流过她对市场经济浪潮中,人们重物欲、轻精神文化的担忧。

“叶先生老说要把她感受到的古典诗词里面好的东西传下去,不然,上对不起古人,下对不起来者。而传承诗词面临时代发展的问题。一方面,经济发展的那个阶段造成传统文化热度下降;另一方面,现代社会语境跟古代发生了很大变化,要让当下的人理解古诗词,难就难在这里。”迟宝东说,“明知其难,叶先生还是坚持做,慢慢变成诗词传承的一面旗帜。近些年,我们经济发展到一定程度,大家又回头认识到传统文化的意义,但从认识到理解,需要桥梁。叶先生为我们搭建了桥梁。她结合当下把诗词讲活了,激活了古典诗词新的生命。”

很多人记得,在一次讲座后,有学生问叶嘉莹诗词有什么用,她毫不迟疑,朗声作答:“让人心灵不死。”

修辞立其诚

对待学生,叶嘉莹是温和的。迟宝东从没见过她厉声训斥学生,他作业里出现错别字,叶嘉莹温声提醒:“宝东啊,你这样不行,要多注意。不然人家说叶嘉莹的学生还有错字,这可不太好。”他听了,比受斥责还羞愧,“觉得太对不起老师了”。

汪梦川也记得贪玩偷懒,没做好功课时,老师带着无奈的笑语,“她说我真是不适合当导师,我不会管学生,我就没办法逼你们。她用这种方式说,我们就很惭愧”。

但对待学生,叶嘉莹也是严格的。她为人为学求真求诚求实,平生最厌恶虚伪浮夸的人事。

徐晓莉印象特别深的,是在一次小课上,叶嘉莹说了重话。“她发现现在的学风太浮躁,有学生写论文就上网一搜,东抄西抄。有的人慕名来考研究生,来了又不用心,恨不得就要一个名。她说我正式告诉你们,如果想要的是虚名,在我这里是通不过的,觉得委屈,可以转专业。”

还有一件让徐晓莉记忆犹新的往事。那是1981年,叶嘉莹回国讲课引发轰动后,有媒体想做一篇写她爱国爱天津的文章,刊发前请叶嘉莹看稿。“叶先生看完,先是不说话,抿着嘴笑,她其实不满意。她说我来天津,也不非得说是对天津糖葫芦钟情,我来天津是为了讲课。她指着我们说,我倒觉得这稿子不如让她们写,也许她们的文笔幼稚,但她们的感情是真诚的。”徐晓莉说,“叶先生讲,修辞立其诚,空洞的话说多了,就麻木了,她说你们要实事求是,不要弄花花草草。”

“‘花花草草’和‘东说西说’,在叶先生那里都是贬义词。”黄晓丹说,“有时候,我们说某某学者怎么说,某某某又怎么说,她就说这是一个‘东说西说’,只是人家的观点,东抄西抄来的,没有你自己的看法,无关你自己的生命体验。她看不上这种东西,如果发现了,是不放过的。”

在今天的学术评价体系下,发论文是年轻学者们要紧的现实考量,但叶嘉莹从不催学生们发论文,也不帮学生们发论文。

“很多人以为我们作为叶先生学生,可以挂她的名,很容易地发论文或者搞项目,其实根本没这回事。你要真是叶先生的学生,你也不屑于做这种事,叶先生也反对这种事。”汪梦川说。

他觉得几十年来,对学术圈里的一些世俗现实之物,叶嘉莹一直都“不太懂”。师与生,教与学,在她眼里始终是很纯粹的关系。

汪梦川读博时延期毕业了一年,结果被叶嘉莹拿来给师弟师妹做学习典范,说他为打磨出一篇好论文,要多读一年书。“我很惭愧,如果再勤奋一点,本来是不必延毕的。但在叶先生眼里,这是精益求精,她觉得把东西做好最重要,她可能甚至不知道延毕这一说。”

叶嘉莹对学生的严格与宽容,往往体现在跟其他老师不同的地方。黄晓丹说:“比如,其他老师会很现实地替学生考虑,你不要延毕,你多发几篇核心期刊论文,不然不好找工作。叶先生不想这些,她觉得读书不为稻粱谋。她也不觉得学生去一个985高校当老师比去教小学好。我们那两届,有一个同学去了中学,一个去了小学,叶先生觉得这是很有志气的表现,学生从小培养,比上大学后再培养更有效。”

当年,叶嘉莹在南开的首个博士生迟宝东毕业,叶嘉莹告诉他:“我不限制学生做什么,我学生各行各业都有,相信你们会在各自岗位上尽你们的力。”迟宝东后来进了高等教育出版社编教材,始终记得老师的话。“我总是带着责任感做这件事。你学到叶先生的精神,到哪里都会找到自己应该干的事,应该负的责任。”

发论文不重要,把研究做好重要;找到什么工作不重要,尽自己的力把工作做好重要。叶嘉莹的逻辑并不复杂,但是,投身现实生活后,年轻的后辈们都能对此信服吗?

叶嘉莹身体力行地提供了一部分说服力。正如她经常说的那句话:伟大的诗人用生命来写诗,用生活来实践诗。叶嘉莹用自己的生活,实践了每一条她深信的理念。

很多事情,叶嘉莹能做到,是因为她对精神与心灵上的追求有多全神倾注,对功利和物欲就有多敷衍应付。她认为:“一个人不能只活在物质世界,那样的人经不住任何打击,也经不住任何诱惑。”

当年叶嘉莹回国讲学后,有二十几年不仅讲课分文不取,连旅费都自付倒贴。1997年,她把一辈子教书得来的退休金,拿出一半,十万美元,捐给南开大学,奖励古典诗词学得好的学生。后来,又把出售北京故居和天津住房所得的钱全部捐给学校,设立“迦陵基金”,推动古典诗词教育和中华优秀传统文化传承。

叶嘉莹的秘书可延涛是她的学生,2004年毕业后一直留在老师身边。“先生对学问的要求很严谨,但是对个人生活的要求却很低,特别不愿意在吃饭穿衣这样的琐事上浪费时间和精力。”

可延涛回忆,他留校工作的头几年,叶嘉莹还没请保姆,所以每年9月她来南开大学前,可延涛都要为她准备一些食物,买得最多的,就是速冻水饺。

“这也是先生在电话中反复交代的。我向先生列举单一食品的不健康之处。先生说:‘我在哈佛大学的时候,一日三餐都是三明治。在温哥华时,每天午餐也是自己早上做一个三明治,带到学校。几十年都是如此,既省事,又节约时间。’”

有一回,可延涛足足买了10斤水饺,塞满冰箱的冷冻室。叶嘉莹看到后,连声说好,很愉快地表示未来十天半个月都不用考虑做什么饭了。

一个人,怎么能天天吃冻饺子、几十年吃同一样东西而不发腻呢?

孔子说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”叶嘉莹是“志于道”,以至于眼中根本没有“恶衣恶食”吧。

可延涛说,从读书时算起,他已经在叶嘉莹身边待了22年,发现自己这位老师,尽管年龄在增长,心态却和22年前几乎没有多大变化。

直到前两年,叶嘉莹每天工作还长达10小时以上,近两年才因为身体原因,减少了大量的读写。“在先生心中,有一个理想和信念,就是传播中华传统诗词文化,这是先生广大恒久的追求和向往,也是她这么多年来,遇到许多人生挫折和困境,依然初心不改,依然保持乐观积极向上心态的原因。”可延涛说。

“‘士志于道’,这是士最大的特点。”沈立岩说,“《论语》中,曾子说:‘士不可不弘毅,任重而道远,仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?’这就是士的特点,对精神生活——而且不仅是自己的精神生活,是人类的精神生活——的关注度,远远超过对个人物质生活的关注度,有一种对建设公共价值或者共同价值的志向。我觉得叶先生确实带有中国传统士人那种以行道为己任的精神。”

不过,能做到叶嘉莹这样的人毕竟有限。而尽管对学术圈里的现实俗务“不太懂”,叶嘉莹也一定感受过年轻后辈们的压力。

2014年,南开大学物理系学生闫晓铮跨专业报考中国古代文学硕士研究生失利。准备再战前,他将自己的感触写进邮件,发给叶嘉莹,没料到竟收到叶嘉莹的电话。

“叶先生首先觉得我对古代文学、对诗词感兴趣是很好的,但她也很在意这对我今后生活的影响,说物质生活上未必像学理工科那么好。”闫晓铮回忆。

坚持了自己的选择,闫晓铮第二年考上文学院的硕士研究生。如今,他已成为叶嘉莹的研究助理和新晋博士生。

“弱德”的力量

“真是光阴似箭啊。”叶嘉莹最近一次出现在公众视野里的画面,来自今年8月,中华经典诵写讲大赛“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛上公布的一段她给选手们录制的讲话。

视频中,叶嘉莹回顾了自己从三四岁背诗到将近百岁,仍以讲诗歌为业的一生,说学诗“实在是非常美好的一件事情”。

“你如果学了诗,内心之中,就对人类、世界、万物有一种关怀,看到草木的生发就欣喜,看到草木的零落就悲哀,是诗的这种感发,使人与人之间有了沟通和交流,也使人对万物有了一种兴发感动的关怀。”

她请大家注意:她的头发没有全白,有人以为是染过;她的脸上有红润,有人以为是涂的胭脂。“这完全是一种错误!我从来没有化过妆,能够保持头发黑,脸色好,我可以证明,这也是学诗的重要好处。”

她真挚又快乐的发言感染了所有人,在现场引起一片笑声与掌声。

不要忽略叶嘉莹的快乐。她提醒人们思考:自己对生命真正价值的关心是否足够?又是否感受过求索这种价值带来的超越物欲的喜悦?

96岁的叶嘉莹在南开大学寓所。(韦承金 摄)

“她做诗词传承这么些年,一般人都觉得有点悲壮、孤独,但她其实不是,她是乐在其中的。哪怕随便跟一个人讲讲,那个人只要愿意听,她就会很开心。”迟宝东说。

南开大学文学院副院长冯大建还在读书时,曾经跑去问叶嘉莹,为什么她要付出那么多来做诗词传承这些事?得到的回答是:“我喜欢。”

被问及跟在叶嘉莹身边,能学到的最重要的东西是什么?叶嘉莹的学生、南开大学文学院教授张静说:“她很坚强。”

张静很喜欢叶嘉莹写于1980年的那首《踏莎行》:

一世多艰,寸心如水。也曾局囿深杯里。炎天流火劫烧馀,藐姑初识真仙子。

谷内青松,苍然若此。历尽冰霜偏未死。一朝鲲化欲鹏飞,天风吹动狂波起。

“以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之心境过乐观之生活。”从刚回国讲学起,叶嘉莹就常提到这两句话。最初,她假托老师顾随之口说,后来,她坦承这是她自己历尽劫难后的感悟。

战乱中生离死别之苦、动乱下流离失所之苦、婚姻不幸之苦、中年丧女之苦,还有诗词传承中的种种艰辛曲折……叶嘉莹已尝过命运赠与的多少种人生至苦?但她的身上,始终有向上、向前、向好的达观。

生于1997年,正在哈佛大学攻读博士学位的张元昕,是叶嘉莹最小的硕士研究生。受长辈教导,这个在美国出生长大的华裔女孩自小就立下“弘扬中国文化”的志向,并在13岁时,被南开大学文学院破格录取,在叶嘉莹身边度过了6年时光。

张元昕认为,叶嘉莹的学问与人品是浑然一体的,这也正是时代所需要的品质。“叶先生是有道之人,她用自己的整个生命实践着自己之所学,她的修养境界与她的学问是相应的。跟随先生之前,少年的我只知道诗词能对一个人的内心产生作用,但不知道经过一生的积累,那个人会是什么样的状态。叶先生让我们所有人都看到了,‘温柔敦厚者,诗之教也’。”

在研究朱彝尊爱情词的美感特质时,叶嘉莹创造了一个叫“弱德之美”的概念。

“这种美感所具含的乃是在强大之外势压力下,所表现的不得不采取约束和收敛的属于隐曲之姿态的一种美……就是豪放词人苏轼在‘天风海雨’中所蕴含的‘幽咽怨断之音’,以及辛弃疾在‘豪雄’中所蕴含的‘沉郁’‘悲凉’之慨,究其实,也同是属于在外在环境的强势压力下,乃不得不将其‘难言之处’变化出之的一种‘弱德之美’的表现。”叶嘉莹写道。

后来,这个词被人们加以引申,用来形容叶嘉莹本人。但有时,它也会被曲解成逆来顺受、委曲求全。

“实际上,‘弱德’指的不是放弃、躺平,而是在重压和不利下,仍然去承受、担当,运用自己的力量努力解决问题。就像夹在石头缝里的小草,看着柔弱,但在那里无声地承担,这种力量最后甚至能掀翻石块。”迟宝东解释。

在这个意义上,连顺境逆境都显得没那么紧要。时代的风向更顺、人们重视中华优秀传统文化的时候,叶嘉莹做着她认为重要的诗词传承工作;时代的风向没那么顺、人们忽视这些的时候,叶嘉莹依然做着她认为重要的诗词传承工作。

她吹拂着属于自己的清风。

时代的馈赠

“一个人,能够在时代更迭中心绪不乱,是很了不起的。大家彷徨或者狂热的时候,她始终坚守着自己,不逞强,也绝不失落,坚信时代有一天会需要她做的事。”浙商总会顾问、浙江人文经济研究院顾问郑宇民说。

郑宇民曾组织浙江的企业家们看过多场纪录片《掬水月在手》,近几年,又为中华经典诵写讲大赛“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛等诗教项目提供了诸多支持。

他认为,诗词是中华文化的芯片,高度浓缩,又可以随时激活。而叶嘉莹的百年人生,能给企业家们带来精神洗礼,让我们国家在特殊转型时期获得新动力。

2015年,南开大学在八里台校区、叶嘉莹喜爱的马蹄湖畔为她修建起一座可用以讲课、治学、办公、生活使用的“迦陵学舍”,名字取自叶嘉莹的号——迦陵。从此,叶嘉莹正式结束跨洋奔波的日子,留在了南开园。

学舍建设期间,听过叶嘉莹课的人们纷纷响应。加拿大华侨刘和人、澳门实业家沈秉和主动联系校方捐款;横山书院的学员们提出要负责学舍的全部内装和家具;徐州一位喜爱诗词的企业家魏垂谷亲自押车,送来一块重达半吨的灵璧石……

魏垂谷曾数次携家人来天津听叶嘉莹讲课。他学诗的初衷是:“我们做企业很多年,每经历一段历程,都要总结得失。现在生活节奏快,就想用一句话、一首诗把体会提炼出来。”

看叶嘉莹的书,听叶嘉莹的课,魏垂谷感受到一种做人境界的提高。“她是为国家、为社会、为诗词传承在做事,听她讲诗能叫人积极向上。”

今天,走进迦陵学舍的内院,人们能看到北京恭王府送给叶嘉莹的两棵西府海棠,保定莲池书院送来的一坛古荷花,山东菏泽送来的若干株牡丹,北京园林研究者们送来的几棵梅花。学舍西侧外墙,还长着一株由叶嘉莹在加拿大执教时培养的学生们送来的紫玉兰。

“吃百家饭穿百家衣。一灯相续百千灯,传灯录上名无数。这些海外华人、企业家、各界人士为什么都要出这份力?因为我们的诗词文化有向心力和凝聚力。”张静说。

花开花落,生生不息。播下多年的种子,会生发,会壮大。

近年来,南开大学已连续承办了五届中华经典诵写讲大赛“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛,又开展“诗教润乡土”活动,探索怎么促进诗词文化在乡村的传播。

今年9月,他们在抖音上开办了“荷畔诗歌节”系列节目,通过短视频给网友讲诗词。而由叶嘉莹领衔讲解的短视频版《唐诗三百首》去年开始更新,一年来,累积播放量已超1.5亿次。

南开大学文学院院长李锡龙说:“今天,人们都在讨论对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,各地也都在探索怎么落地、怎么找抓手。南开大学文学院做的这几个诗教活动也越来越受关注。”

风轻日暖。张静这两年经常忙到失去周末和假期,切身感受到“传统文化热”与“古诗词热”。疲惫时,她会想想老师叶嘉莹,想想一个朋友跟她说过的“每个时代都要有每个时代的讲者”。

“顾随先生在战火纷飞的时代,保留了我们的薪火。叶先生在改革开放时期回到国内,推动见证了我们传统文化复兴的整个过程。我们站在这样的新时代,对于传统文化的弘扬应该做出怎样的努力?”这个问题,张静一直在边做边想。

大洋彼岸,张元昕仍抱着年少时立下的“弘扬中国文化”之志在哈佛大学继续求学。在她读书的东亚系一楼,有一间大教室,挂着一副对联:“文明新旧能相益,心理东西本自同。”

“我想,到了最高的境界,中西文化是有相通之处的。”她提起学校里已举办了五六届的中国诗词朗诵大赛,来自各个国家族裔的学生背诵着喜欢的诗词:有华裔学生穿古装背《念奴娇·赤壁怀古》;有白人女生穿唐装背王维的《终南别业》;一位黑人同学声情并茂地演唱了《水调歌头》(明月几时有);来自俄罗斯和印度的两位一年级同学展示了李清照《如梦令》(昨夜雨疏风骤)的绿肥红瘦……

“这些学生的文化背景、专业各不相同,中文水平也参差不齐,但都这么热爱诗词,这难道不足以说明中国诗词是属于全世界的文化瑰宝吗?”张元昕说。

五年前,她和母亲在美国为华人孩子和他们的家长开办了“诗教班”。“在讲诗时,我们也尽量像叶先生那样,让孩子们感受到诗人的品格和修养,让他们体会到诗人的内心世界。以前的我总觉得,要像先生一样在大学教书,甚至在名校教书,才能达到我的志愿。但现在我觉得,哪里有因缘,哪里有机会,我就去哪里。只要能教学,能研究我热爱的诗词,就是很大的福报了。而且,我在学校教书的同时,也要继续办诗教班。等这一代学生毕业了,我们就继续招生,教好下一代孩子……”张元昕说。

“每次去见先生,先生只要精力比较充沛,就会问:张静,最近有没有什么好的学生?”在今年中华经典诵写讲大赛“迦陵杯·诗教中国”诗词讲解大赛的一次专家评委会上,张静这样说。

“我做老师后,第一次回去看叶先生,她问我的第一个问题就是:有没有好的学生?”黄晓丹也说,“她就关心这个问题。我说有,她就说你把学生作业拿来我看一下。后来每次见面,她都要问这个问题。”

这个问题成了“叶嘉莹之问”,被她年复一年地一次次问起。

有没有好的学生?

1980年元旦,听叶嘉莹讲诗入了迷的徐晓莉给叶嘉莹写了封信,没想到很快就收到她热情的回信,还寄了照片,并托侄子送来两本谈诗的著作。“我想这可能是因为叶先生得到了她想要的回馈,看到她想传播的东西在我心里发了芽。她总说老师有薪尽火传的任务,希望像火种一样,点燃更多可以燎原的星星之火。我可能就是一个被点燃的火种。”徐晓莉说。

有没有好的学生?

2003年,南开历史系的硕士研究生汪梦川即将毕业,博士想读中文。“年少轻狂”,他把自己平时写的诗词打印出来,塞进要寄给叶嘉莹的信封,还在信中说:先生啊,现在名师好找,因为在明处,好学生可不太好找。没料到叶嘉莹读信后,专门派秘书到历史系找这个没留任何联系方式的学生,邀请他来听自己的小课。

有没有好的学生?

2009年春,11岁的张元昕和妹妹在温哥华第一次见到叶嘉莹。此前,已经能背诵上千首古诗词,并开始诗词创作的张元昕从电视上看到叶嘉莹的故事,与外祖母各写了一封信给她。叶嘉莹在回信中说:“元昕如此爱诗,甚为难得。其所作亦有可观,只可惜未习音律,如有机会见面,我可当面为她讲一讲。”

在温哥华,叶嘉莹教两姐妹音律,告诉她们学诗与做人的道理。午餐时分,她给两个小客人讲中国的“两个半诗人”:屈原、陶渊明和半个杜甫。

“为什么杜甫是一半呢?因为杜甫说过‘语不惊人死不休’。一说这话,就说明还是有和别人攀比的心。而人生最高的境界就是不和别人攀比,是实现自己内心的一种价值。这个境界正好对应马斯洛提出的七种需求层次理论的最高层次,就是自我实现(self-actualization)。当时,叶先生拿出一支钢笔,在一张餐巾纸上把self-actualization写给我们。她说陶渊明的诗‘千载后,百篇存,更无一字不清真’。因为陶渊明不是为写诗而写诗,他直抒胸臆,想什么就写什么,从来没有过和任何人攀比的心。这样的诗人、这样的品德才是我们现代人真正应该学的。”张元昕说。

回国传道后,叶嘉莹笔下的诗词,写满了对传承中华优秀传统文化命脉的殷殷期盼。

“莲实有心应不死,人生易老梦偏痴。千春犹待发华滋。”

她说:我虽然老了,但我对国家、对文化的痴心依旧。相信只要有种子,不管百年千年,中华文化和我们的诗词都会开出花结出果。

2016年9月10日教师节当天,南开大学幼儿园的小朋友们来到文化学者叶嘉莹先生的处所——迦陵学舍,为老先生送去节日祝福。新华社记者 李靖 摄

“天池若有人相待,何惧扶摇九万风。”“柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成。”

只要有可以培养的人在等待,我就不辞辛苦。希望自己“柔蚕吐丝”,最终能被后辈学生们织成美丽的锦缎,那也就没有什么遗憾了。

走过一个世纪,这便是叶嘉莹最大的心愿。(记者王京雪 刘梦妮 雷琨 实习生王嘉琪、臧泽萱对本文亦有贡献)

用户登录

还没有账号?

立即注册