【记忆】成都七中的学子 ‖ 蔡坤一

成都七中的学子

蔡坤一

1969年进校时校革委会发的校牌

昨天有同学因孩子获取双博士学位请客,于是聚起了一群亲密而叽叽喳喳的五六十年前的小学同学。小学附近就学,中学又逢划片整抬,邻居兼小学初中同学的我们,哪家的穷囧根底都历历在目。有两同学举起手机瞪大眼睛挨个询问:你是几排的?妳是几排的……原来他们在给尚未建微信群的七中初中同学建班群,今天的人们听不懂恐怕以为这批人都当过兵呢。那远去的年代浮上脑海。

四七九,成都市响当当的中学,尤以成都七中为甚。墨池书院子云洗笔,成都学堂先师伏案,我的外祖父前清举人邱光第,曾在成都外国语专科学校任训导主任,当过巴金的老师,先后任教于成都八所公学。我的两个哥哥,我的邻居学长都因考上成都七中而令人竖起大拇指钦羡不已。

1966年6月,正当中考的时刻,听川医的大喇叭里一遍遍播送“5.16通知”不知所云,一场灾难即将来临浑然不觉,只是缠着母亲要钱去买进考场的圆规、三角板,赶着到成都七中去看考场。忽然通知:“不考试了,停课闹革命。”从此生活滑向荒唐闹腾惨烈的岔道,无产阶级“文化大革命”开始了。

1971年3月支边同学走后,一连混合班女生与老师摄于成都七中校门前

“文革”中耽误了宝贵的三年终于复课,1969年上半年,停滞在小学六年级、五年级、四年级的学生,全部就近分入联排建制的初中,我被分到成都七中,一连一排。而66、67、68届的高初中生们,在结束“红卫兵”身份后,一起“毕业”打包被下放到了农村。

沿着磨子桥农田小径闻着泥土香,顺校门口菜地旁拦着的竹篱笆,走进名震四方的七中。跨进校门时我本应初中毕业了,在军宣队的管控下,却从半军事化开始学习,成天在操场走步“一二一”。而彼时的学校,还处于“斗、批、改运动”中没有消停,解子光校长还在挨批斗,刘国璋老师被关在牛棚里。刘国璋老师”文革“初期还是个小伙子,在游行队伍中领呼口号:“打倒刘少奇,毛主席万岁!”多次反复时突然错了位,马上沦为现行反革命分子。老三届学生批斗他时,学生用弹弓飞射一颗图钉,钉进了刘国璋老师的太阳穴。

所谓的学习是学工、学农、学军,文化课列为从属。课程设置改为“工业基础知识”“农业基础知识”,物理化学生物等课程取消,老师紧急编写油印简易教材。那浓郁的七里香长廊下,没了清晨读英语学生的身影,那爬满爬山虎的教学楼里,充斥着“读书无用”“知识越多越反动”的气息。学校没有了住校生,也不闻图书馆什么模样,只晓的军宣队高高在上,关押校长老师的牛棚设在某个隐秘位置。

送走军宣队又来了工宣队。每班派来一位东郊某信箱厂可信赖的、根正苗红的工人师傅,高于老师管理我们。各连各排均设有“大批判、小评论”专栏,专事批判资产阶级、封资修毒素,或批评各种小资产阶级行为。什么叫小资产阶级行为,到现在我都说不明白,只记的小学二三年级时,邻居兼学友刘莉穿了双黑灯芯绒的绣花鞋,被老师批评为小资产阶级思想严重。那专栏上常有我的“小评论”文章,哪些是“私字一闪念”,迟到了几分钟,男生女生相互多看了几眼,穿小管裤留长发,都在评论批判之列。被称为操哥操妹者通行穿小管裤,眉心上点一紫药水圆点,凭此标记在路灯下聚集,成群结队扯眼球,有的“扇盒盒”(追女朋友),有的打架斗殴,大约是对那时“男女授受不亲”以及千篇一律的蓝灰色服装的反叛,和对轰轰烈烈运动的厌倦吧。

我班工宣队师傅对教育“操哥操妹”尤其是对教育“操妹”上心,每每叫漂亮女生放学到他寝室谈心,这事引起女同学们公愤。咸猪手被调回厂,换了个师傅来。

读初中时的物理化学生物课教材

七中主楼在“文革”武斗中被烧毁一角,办公楼内的化学实验室、物理实验室、生物标本、教具等毁于一旦。进校时经修葺、刷白的一角与烧黑的部分,见证了那段各派“红卫兵”“誓死捍卫毛主席”“誓死捍卫党中央”的历史。在学校里,我们上课可以随便走动,可以睡大觉,甚至在乒乓球桌前厮杀不进教室。老师不布置作业,也不考试。十几岁的娃儿最是好记性时,《老三篇》倒背如流的。数学仅仅学到解一元二次方程的公式到现在还记的,英语从第一课Long live Chairman Mao——毛主席万岁到毛主席是我们心中的红太阳,总共学了13课。工业基础知识、农业基础知识简称“工基”“农基”,强调“走与工农相结合的道路”和“理论联系实际”,每道题目首先一段毛泽东语录打头,接后问题为生产队需施肥多少,高炉需要多少煤炭生铁一类,浅显的课程代替了物理化学。

班上同学分男女界限相互之间不说话,但16岁的年龄,怎不互相注意。有男生长的高大一点又家住七中旁边的科分院,较大多数营养不良发育迟缓的男生显的“亭亭玉立”,是一些女同学感兴趣的对象。背地里封了个外号叫“某大怪”,有点骚扰女生的嫌疑。多年后学友聚会感觉该“大怪”不仅不怪,还有点羞涩斯文呢。

数学教材

年轻人灌不饱,没有课外书籍可看,将禁书《红与黑》等带到学校上课公然翻看。老师们心知肚明,正当年的学生们,应当对世界灿烂文化有所了解,带着默许甚至鼓励的眼神看着课堂上看小说的学生,不由说起自己也看过哪些名著。眉宇稍打开时,忽然话锋一转正色道:“希望同学们带着批判的眼光看这些书籍。”原来工宣队靳师傅正站在教室门口。这些书籍被贴上“封资修”标签明令该收缴的,老师们冒着危险网开一面,可稍不留神自己作为“臭老九”也遭批判。

全连批判《莫斯科郊外的晚上》歌词和《少女的心》手抄本时,这些文字却在同学们手中疯狂传抄。

三瓦窑附近的7322厂对外称白药厂,实际造枪,我们在那里“学工”,跟着工人师傅学做钳工活。穿上蓝工装戴上蓝工帽是我不大敢想的愿望,曾经在分来读书前,战战兢兢找过小学班主任老师,弱弱地问:“老师能不能分我工作?”眼泪早已包在眼眶里而且面红耳赤。在我16岁那个年纪,最大的困难是饭碗,我急需自食其力。可老师说这是严格按年龄分配,只有超过年龄(简称超龄生)的学生能分工作或下乡——小学生也是知识青年。又有多少超龄生羡慕我们分去读书,到堂堂七中坐在教室里。出生前后相差几个月,就派生出如此不同的命运,几十年后回头看,不管我们这批人进没进中学,都是被耽误的一代。

厂里铃声一响,穿蓝工装的工人师傅从宿舍区乌泱泱出来,脸上明晃晃印着“工人阶级领导一切”的骄傲,进到有人站岗军事化管理的厂区,走进明亮高大的车间。我们端起锉刀在虎钳前学招式,没有明确任务完全给师傅增加负担,师傅还好,耐着性子教我们,这是政治任务。学生盼望的就是听铃声端碗去食堂打饭,这是美滋滋的全新体验。热气腾腾的白米饭和可供选择的蔬菜转眼倒进搪瓷碗,哪需像往常放学回屋揭开蜂窝煤十二个孔盖,慢悠悠熬一点难吃但果腹的吃食。这样走进国营工厂犹如进入保险箱,由此一生衣食有了保障,真令人羡慕啊!当然这也是一眼望穿的一生。多少年后,做过临时工拉过架架车,当过知青坐过牢房回城的丈夫,不断说起当年他十分羡慕一个不起眼的同学,分去响当当的成都量具刃具厂,直到退休,几十年时间就在同一车间车床上干,机床换过一次,旧的给了徒弟。进这厂的查祖宗三代,我黑五类出身,军工厂对我遥不可及。

在龙泉乡美满大队美满小队,我们住进农民家里参加“红五月”抢收抢种“学农”。吃新麦子面疙瘩稀饭很是清香,加上一节节没有剔骨的黄鳝端上桌作为荤菜招待我们。晚上就社员家泥土地铺以稻草草席便睡,清早起来背上密密麻麻满布红疙瘩,奇痒难忍。刘莉给我擦药,药棉签不带劲,碘酒直接往背上倒。

马同学如厕时把红旗杂志封面背面作手纸,犯了大忌,当时就被打成“现行反革命”送回校批斗。我拾人牙慧又派上用场,站到台上念批判文章。多年以后我向这位同学道歉,说自己上台批判过他,自己出身不好还给同学上纲上线。他说忘了此事,我说我忘不了。这个道歉是消除心理负担、解救自己。

学农后又到学校在山泉铺的“学工学农学军基地”,也叫“抗大”去学习。去就别有风采——拉练,背着被盖和脸盆等徒步走,整整走了一天,几个大坡落下了很多同学。到了驻地,眼见红砖空房子立山坡上,四面冷风吹拂,一览龙泉山干黄的土地。由于“以粮为纲”,那时龙泉没有果树与桃花。顿顿吃红锅菜腌萝卜粒下饭,吃的吐清口水,打冷水洗脸、冲澡。

教室里无桌椅,学生们坐石头上、膝盖为桌听课。被打倒的解子光校长来教英语,The best weapon is Maozedong thought——最好的武器是毛泽东思想,他那厚重的嗓音在空荡荡的教室里回响,显的格外坚硬,不知道1953年即任校长的他那时心中的感触。

半夜忽然哨声凌厉,学生们全都手忙脚乱爬起床参加演习,正是“深挖洞、广积粮、不称霸”备战贯彻时。敌情是空袭投下了“衣服扣背上的特务”,还有特务隐藏的反动宣传单。睡的迷迷糊糊的同学们紧急起床,沿着田坎,打起手电急行军半个多小时,高一脚矮一脚搜寻特务踪迹。有同学眼尖拾起丢草里的纸条,和抓到反穿衣服的体育老师徐大鼻子,终于松了一口气,回住处旧梦重温。

宣布一个月“抗大”学习结束,集合在坝子里的同学们雀跃欢呼,七嘴八舌兴奋地说:“啊,我回家要我妈炒回锅肉。”“我回家先洗一个热水澡。”“我回家——我回家——”立在那里的我,耳朵里只听见“我回家”。我回家,家里破家具上一层灰,我回家蜂窝煤炉子冰冷,我回家形单影只就我一人。要有多大定力才能不动声色地站在她们中间?要有多大毅力才能把快滚出眼窝的泪水咽回肚皮?

男同学组织《横空出世》自学小组学习《毛泽东选集》

男同学还组织《横空出世》自学小组学习《毛泽东选集》。“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。飞起玉龙三百万,搅的周天寒彻。”十六七岁的年龄,营养缺乏衣衫单薄的他们,前路不明却目光炯炯豪气冲天。

两年的初中课上的少,我们经常上街去欢呼,哪怕半夜三更。花了几十天时间准备“九大”召开时,到人民南路广场庆祝、造型摆字摆花。教音乐的张碧珍老师声音又脆又亮中气十足,天天教唱:“盼九大迎九大,翻身农奴心里飞出红彩霞,那不是彩霞那不是彩霞,那是万道彩虹天上挂。”现在偶尔哼歌,红色革命歌曲冲口而出,浸进骨髓的东西下意识间冒出来。儿子说:“妈,你能不能唱点别的?”

是日全部穿上绿军装,扎上武装带,列队到人民南路广场上坐等,广场上黑压压坐满了学生。经数个小时待到半夜,广播里传出“九大”召开的消息,我们一齐向着坐在主席台的省革委领导欢呼,然后摆弄花环作各种造型,最后沿街游行欢呼,经过主席台高呼口号,天将明才回家。

生活费靠大哥寄给和亲戚接济,新南门老屋里形影相吊只我一人,每天游动于龇牙咧嘴的破家具和四周粘滞的空气、以及周围或同情或监视的目光中,盯着墙壁看打死的胖母蚊子一团团血迹。那些血迹由红变污由污变黑,墙上斑驳污渍中幻化出一个个正面或侧面人头像。

在荣县石油筑路处做临工的大哥,1970年下半年却回家了。原来在“一打三反”运动中,他被揭发出参与文学爱好者集会,写出的诗“不满”“反动”,开除了临时工队伍,家中断了唯一的经济来源。

为了挣生活费,通过五姨妈介绍接的活,钩棉线洗脸盆网兜和婴儿软鞋,每个(每双)可挣一角钱手工费。讲台上老师念念有词,我在下面望着老师似乎在听,手上却忙碌着钩织品,左右看一看,同学们也大都在听望天书。

家中经历“文革”灭顶之灾后,念初中时我成天一声不吭,许多同学老师都不认的,像的了自闭症。幸的同学老师好心,记的常到刘同学、钟同学家去吃饭,赵同学还陪同我到工学院姑母处去要钱。

一天,班主任刘隆惠老师把我喊到办公室,说给我申请了每月5元的助学金,时间不长。因为这个助学金更使我心中惴惴不安,自尊心和面子观念极强的我,从没向老师提出过这请求。拿着那沉甸甸的5元钱,我感受到老师和同学们的默默温情。

这批人的出路还是和老三届学生一样:“到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去。”班上公开暗地里去当兵的,进文艺团体的,教室里同学一个个在减少。一天,家住7237部队操一口普通话,后转学来的黄小华同学来了。几天不见只见她穿军装戴军帽坐教室正中,被女同学们团团围住。一张喜气的脸,军帽上红星闪闪,犹如戴着皇冠一般。

听动员,到中国人民解放军云南生产建设兵团去支援边疆,我校首批。啊,边陲“头顶菠萝脚踩香蕉”,还“穿军装,发人民币”,同学们热情高涨,暗合心中的浪漫与实惠,纷纷写申请。生怕够不上格的非红五类子女,还学电影中的江姐咬破手指头写血书。有的甚至反复申请多达六、七次表示决心,终于班上优秀的14名男生与6名女生榜上有名入选。

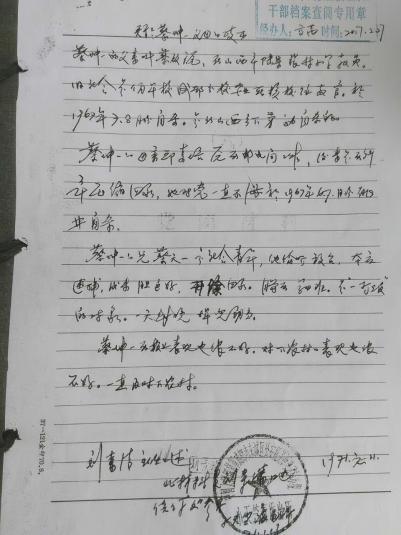

档案袋里的1971年居委会主任提供的政审材料

我也腻腻迟迟写了申请,知道恐不能批准。多年后因为需要父母死亡证明查档案,才看到1971年因为支边,居委会主任提供的对我的政审材料。不仅我的家庭对社会不满,而且我“对下农村的表现也很不好,一直反对下农村”。我那个年纪哪能主动反对上山下乡,光这个帽子就足以让我坐牢。当我老三届姐姐被催逼下乡时,我还没满16岁。我姐提出照顾还在读书的我申请缓下乡,居委会不仅不予批准,还几乎天天来一拨人动员,惊扰的四邻不安,户口簿也被哄走。居民上要我姐带我一同下乡,户口下了,公房收回,作为城镇居民中被揪斗、清理对象全家到农村。“我们也有两只手,不在城里吃闲饭。”

作为城镇居民全家下乡就再也调不回城,回成都再也没有家了,她们来动员时,我当然没有好脸色,于是一纸材料褫夺我支边的资格。其实我还是希望能去当解放军拿工资的,有了这张政审单,我恐怕写十次血书也不会被批准。

去支边的同学写信来了。头一封信十分兴奋一路高歌,第二封就随着颠簸与荒蛮开始哭泣,五天才达目的地,现割草搭棚方有睡处,清花亮水的盐巴汤就饭,哪有什么军营的影子!

支边同学走后,剩下的学生按连组成混合排。一天走进一连混合排教室,见同学们一堆堆站在讲台边交头接耳,既紧张又神秘。凑过去听后大吃一惊,原来林副主席(林彪)外逃摔死,党校工作的同学家长已听了传达。不是吧?咋会呢?这个惊天动地的消息,令我顿时感到周围天昏地黑,呆笨头脑长时间转不过弯来。

1972年1月,天寒地冻。我背上被卷拿上知青缸坐上大卡车,离别雾蒙蒙阴沉沉的成都,去往天全县插队落户当农民。

别了,七中,别了,故乡!“金色的学生时代已载入青春史册一去不复返,啊啊啊……”人生开启了另一段艰难时光。

如今的成都七中校门

附记:2019年3月是成都七中1969级学生进校50周年。石家骏老师提议,学校于4月20日举行三个连15个排老师同学参与的50周年回母校纪念活动,同时发校徽给这批学生,以示对这批庶出学生的认归。特发此文怀念学校,祭奠青春,感谢老师和筹备组同学以及帮助过我的学友!

来源:行脚成都(“方志四川”发布时有删改)

作者:蔡坤一

用户登录

还没有账号?

立即注册