【记忆】“东郊记忆”的前世今生||徐海涛

“东郊记忆”的前世今生

徐海涛

说起“东郊记忆”,许多成都人都晓得,很多人都去玩耍过的。

要是说起“红光电子管厂”,现在的成都人可能好多都不晓得了,老成都人才晓得。

我们今天就摆一下“东郊记忆”前世今生的龙门阵。

令人羡慕的「红光电子管厂」

20世纪50年代前,“东郊记忆”这块地盘还是农村的田野。20世纪50年代,这里建设起了“红光电子管厂”。

红光电子管厂

红光电子管厂是20世纪50年代苏联援建的项目,系“一五计划”时期156项重点工程之一,为国内第一个大型综合性电子束管专业生产厂,位于建设南支路4号。

该厂于1956年在绵阳筹建,1958年迁往成都建设,那时名字叫做“成都电子管厂”,1963年12月竣工投产,总投资7337.4万元,时有职工2248人,形成年产显像管、示波管、指示管等10个品种15万只的规模,1965年更名为国营红光电子管厂。

我说过的川药厂、川棉一厂都有在困难时期下马、停产、缓建的经历。但是红光电子管厂,我没有找到停产、下马、缓建的记录。可以看出,这个厂是多么的重要!

电子管厂内部

想当年,成都东郊的那些信箱厂,是何等地令人羡慕哦!

为啥子令人羡慕呢?当然是因为待遇好,工资高。其他的不说,这些厂专门有一笔发给工人的保密费!这些工厂自己有从幼儿园到职工大学全套的教育体系。自己有医院,职工看病全部免费;还有自己的俱乐部,免费看电影。

成都市为了更好地支持这些工厂,专门在建设路上建了贸易公司。

工厂自己修建的家属宿舍,全是苏式建筑,用红色的砖瓦修建的三层楼房,房间里面带有厨房、卫生间。

那时成都一般市民居住的是以前的老房子,青砖黑瓦的平房,没有专门的厨房,许多人就在屋檐下放一个蜂窝煤炉子,就成了简易的厨房。

成都市普通市民的住房没有厕所,白天要去街上的公共厕所,晚上是用马桶(成都话说是桶子),每天早上农民会拉着粪车,沿街大喊“倒桶子”,各家各户就把马桶拿出来,倒进农民的粪车里面。这些保密工厂的家属宿舍里面自己带有卫生间,有抽水马桶,和普通市民相比较,怎么不令普通市民羡慕呢?

成都市的普通市民要用自来水必须要在每天固定的时间到街上的自来水桩排队买水,用扁担担回家里,倒进水缸。这些保密工厂的自来水是直接通到厨房里面的,打开水龙头自来水就来了。那时成都普通市民羡慕的是“楼上楼下,电灯电话”。

因为是保密工厂,所以要进去是很不容易的,最起码的是要查你的家庭出身,所谓的“黑五类”“麻五类”是不要想进这些工厂的。

所谓的信箱厂,都是中央级的,就是直接属于中华人民共和国XX部管理的,四川省或成都市都管不到。红光电子管厂便是属于中华人民共和国第四机械工业部管的。

电子管厂的三个名字

这些信箱厂,都有三个名字,一个是中文名字,比如:国营红光电子管厂,这个就是全名了,你不要画蛇添足,再加上“成都”二字。第二个是号码代号,红光电子管厂的号码是773厂。第三个是信箱,这个是专门用来通信用的,红光电子管厂的信箱是成都106信箱。你如果在信箱上写红光电子管厂XX车间XX收,这封信可能给你退回来,也可能石沉大海。你必须要写:成都106信箱XX分箱XXX号XXX收才能寄得到。

这些厂是生产啥子东西都是保密的,进厂门必须要凭出入证,并且在5米以外就要打开出入证。

就是本厂的人,车间与车间之间也不能打听,否则违反条例。我同学的哥哥20世纪60年代初从清华毕业分到红光电子管厂,工资高出同年级的一大截,其中就有保密费。

这些厂的厂门口在上下班时间是最闹热的,上班时间人流像潮水一样涌进工厂,下班时间人流像潮水一样涌出工厂。

还原场景

下班时,最先冲出工厂大门的是年轻人,骑着当时还不多的26圈平跑自行车洋洋得意地按响那个时候还不多见的转鈴,骑得飞快。轻脆的转鈴声和嘻嘻哈哈的人声交相辉映,就像一群冲出鸟笼、飞向蓝天的小鸟一样叽叽喳喳。年龄大一点的骑着28圈的自行车不紧不慢地蹬着,而更多的是“赶11路车”走路上下班的。

红光电子管厂厂区占地面积30公顷,建筑面积13万平方米。厂前区由办公大楼、产品设计所和花园组成。厂区内中央干道和两侧绿化带贯穿全厂,北南两侧分布显像管装配厂房和显像管玻壳制造厂房。

厂后区由动力站和库房组成,并设有铁路专用线直通成都东郊货运站。

显像管装配厂房为单层密闭式,建筑面积1.8万平方米。内部装修为水磨石地坪,油漆墙面。60玻壳厂房由18米、24米和4×24米跨的3幢二层框架结构厂房组成。二层为大面积玻壳生产区,一层为辅助车间及库房。

显像管装配厂房现为演艺中心

厂后动力区设有煤气站、氢氧站、氮氧站、空压站、离子水站及冷却水泵站等。在各站内分别设5000立方煤气柜、2400立方米氧气柜及1000立方米氢气柜。1973年后,厂内先后对显像管生产线及玻壳生产进行了技术改造,扩建了玻璃分厂,新建了特种电子束管大楼、刻线机厂房等。此次改造,装修等级高。内设1万级、10万级、100万级洁净室,余为大面积空调。

1986年引进彩色玻壳生产线,对原有玻璃厂房进行加长、加宽及拆除改建,工程项目有动力站、中间料仓等18项,建筑面积达33072平方来。

电子管厂产品一览

这个厂确实是为中国的电子工业做出了卓越的贡献,生产出了许多急需的产品。据不完全统计,红光电子管厂生产的产品有:

示波管

1959年,红光电子管厂开始仿制苏联各种尺寸的示波管。20世纪60年代中期由王静松、刘兴美、苏振华等开始自行设计研制高灵敏度示波管。

指示管

1959—1990年,红光电子管厂相继由陶明章、刘春萱、王子谦等负责试制成用于雷达显示器,直径有13厘米、18厘米等各种屏幕尺寸的单、双色指示管40余种。

显像管

1959年,红光电子管厂由梅艳清、黄炳耀试制仿苏35厘米、43厘米带离子阱黑白显像管,年底用自制金属零件和玻壳试制出了43厘米黑白显像管。

显示管

1979年以来,红光电子管厂先后研制成功用于电子计算机显示器、监视器和其他显示设备的各种屏幕尺寸、具有低中高分辨率、能显出红橙黄绿4色的电压穿透式多色显示管,共9个品种系列,其中有6个品种系列达到或接近国际80年代水平。

存储管

1964年,红光电子管厂俞燮贤、陈正心、陈厚才等仿制成网垒式存储管,次年11月设计定型试产。1965年又试制出直观式存储管,次年出样管。1976年开始研制用于高档示波器的记忆示波管,1979年出样管。此后,不断研究和吸收国外存储管的制造工艺技术,设计研制出新一代存储管,提高了产品质量档次。

摄像管

1958年7月,红光电子管厂吴爱华等负责开始仿制用于电视发射的SF—17型超正析像管,1960年生产定型。1963年,又参照国外超正析像管的结构,对原产品的移像部分、阴极尺寸以及电子枪材料等进行改进与选择。1970年冉圣妮研制成高增益微光超正析像管,后因用户减少,研制工作随之暂停。

光电倍增器件

1965年5月,红光电子管厂建立了光电器件研究室。1965年6月,由高兴彤等试制成GDB—33型光电倍增管,1968年定型生产。1965—1968年间,光电器件研究室由何行毅与成都电讯工程学院的肖世璋等相继试制成移像式增强器、光电倍增器等,开发完成了GDB—33型快速反应光电倍增管,居国内先进水平。

其他真空器件

1965—1990年,红光电子管厂、庆光电工厂、国光电子管厂、旭光电子管厂等共研制生产了电光源、小型电子管和特种电子束管等10多个品种。

1965年,红光电子管厂开始试制高压汞灯和汽车前灯,12月生产定型投入批量生产,1966年底移交成都灯泡厂生产。

1966年1月,红光电子管厂接收北京电子管厂高可靠小型电子管两条生产线的设备和部分生产技术骨干人员,8月全线建成投入生产。主要产品有6H、6J1.6K4等5个品种和收讯放大管。

1969—1977年相继包建了新光电工厂、庆光电工厂,援建了陕西咸阳彩色显像管总厂、河南安阳电子管厂等省外5个企业,为新建厂共输送管理干部和技术骨干500多人。

在大量信箱厂外迁的今天,106信箱算是幸运的,虽然106信箱这个名称现在不用了,但是当年的厂房还是保留下来了,给了106信箱的老人们有了一个寄托回忆的地方。

从电子管厂到东郊记忆

2009年,成都市利用东郊老工业区中的原国营红光电子管厂旧址,将部分工业特色鲜明的厂区作为工业文明遗址予以保留,并与文化创意产业结合,打造成音乐产业基地。

2009年5月,成都传媒集团与中国移动通信四川有限公司签约,中国移动无线音乐基地入驻东郊记忆。

2010年底,东郊记忆改造工程开始施工,为完整保留计划经济时代工业建筑的特色,同时把各种构造复杂的厂房改造为商业用建筑,项目聘请了国内知名设计师刘家琨做项目总设计师,并汇集了国内知名建筑师对园区内部分单体建筑进行专项设计。

2011年9月29日,东郊记忆正式开园运营。

2012年11月1日,成都东区音乐公园正式升级更名为东郊记忆,由音乐为主题的“音乐产业聚集园和音乐文化体验园”定位,调整为“一基地、多名片”。东郊记忆成为集合音乐、美术、戏剧、摄影等文化形态的多元文化园区,成为对接现代化、国际化的成都文化创意产业高地。

2015年11月27日,创意向东·e起来——东郊记忆·互联网创意产业园启动暨战略合作签约仪式在东郊记忆举行。

2016年6月,东郊记忆实现WiFi全覆盖。

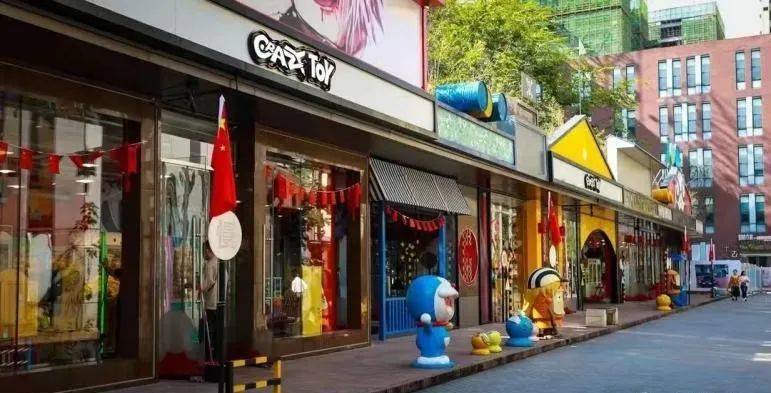

2016年7月,东郊记忆明星街整改完毕,整改后的明星街改名为漫卡街。

漫卡街

2019年7月,东郊记忆正式挂牌“成都国际时尚产业园”。

东郊记忆的过去与现在

这,便是东郊记忆的前世与今生!

来源:锦点

作者:徐海涛

用户登录

还没有账号?

立即注册