【文史英华】成都的另一道窄门‖岱峻

本文载《巴蜀史志》2023年第6期

成都的另一道窄门

岱 峻

一

流沙河先生尝言:“要了解明清时期的成都,得去宽窄巷子。要了解民国时期的成都,须去华西坝。”坝上老华西,笔者曾稍有涉猎,著有《风过华西坝》《弦诵复骊歌》两书。此处的宽窄巷子,代指清中叶后渐成规模的满城。章夫先生所著《窄门》,正是以诗的语言和随笔文体,叙写近代成都的满城,因何起、为何兴、何以衰的一部微观史。

所谓“窄门”,《圣经·新约》中耶稣对众人说:“你们要努力进窄门。我告诉你们,将来有许多人想要进去,却是不能。”此处所喻,内涵外延丰富,可意会却难以言传。通向灭亡的门是宽门、路是大路,进去的人多;通向永生的门是窄门、路是小路,寻得着进得去的只有少数人。中国的语境中,也有类似比喻,王安石就曾言:“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。”

20世纪法国作家安德烈·纪德有一本小说,即以《窄门》命名,他将“伊甸园”“十字架”“天堂”“窄门”等不同意象纳入相似的经验框架,从一个概念系统转移到另一个概念系统,让不同事物相互作用,产生强烈反应,环环相扣,层层深入,构成寻找精神家园的隐喻世界。

章夫先生的《窄门》,抑或取义于此?即通过一段波澜壮阔的历史,表达内心的“隐喻世界”,探寻精神家园。《窄门》不仅是物理空间的窄,还蕴含深广的人文意象:大清末路越走越窄。书中,作者集中剖析了成都晚清的几个历史场景,工笔白描般写人叙事,呈现出一副独有的鲜活图景:少城与满城的地理空间越来越窄,如今只剩下两条巷子。而书中描绘的百年前的场景,观照当下,背后的宽与窄,长与短,多与少,新与旧,留给读者思考。相信每一个读者看完章夫的《窄门》,或能找到属于自己的“心灵图腾”。

二

明崇祯十七年(1644),张献忠率军攻下成都,自立为帝,国号大西。清军入川进剿,张部奋力顽抗,蜀地战火四起,一时间成都竟夷为废墟,成为麋鹿出没、野雉横飞之地。清顺治年间,四川省城临时移驻保宁府阆中县(即今日保宁醋得名之地)。十余年间,清政府在此举行过四科乡试。康熙年间,清廷诏令“湖广填四川”,五方十省移民接踵而至,巴蜀渐有生气。始在成都设四川布政使司,另派四川总督驻此。

清朝御制《将军箴》:“八旗禁旅,生聚帝都,日增月盛,分驻寰区,星罗棋布,奕襈良谟。”清廷除留精锐八旗兵拱卫京师,再向江宁(南京)、西安、太原、德州、杭州、京口、宁夏(银川)、福州、荆州、广州、成都等战略要地派兵,形成八旗驻防制度。在这些城市中心,划区圈占,迁走原住民,入住八旗兵及其家眷,筑起城墙,与汉人分隔,形成一个界限分明的满族人城池,即“满城”。

清康熙五十七年(1718),首批八旗官兵奉驻成都满城,也称少城。“满城城在府西头,特为旗人发帑修。仿佛营规何时起?康熙五十七年秋。”(清竹枝词)据清同治《成都县志》载:“康熙六十年,由湖北荆州拨防来川时满洲蒙古共二千余户,丁口五千名余。”满城口音,渐多京腔混杂鄂方言。“湖北荆州拨火烟,成都旗众胜于前。康熙六十升平日,自楚移来在是年。”(清竹枝词)其后,随着英人觊觎藏地,成都凸显出“望重西南”“控驭岩疆”的军事地理优势,遂增设将军帅府,节制西南数省,陆续增调八旗兵丁。至清光绪三十年(1904),成都在籍旗人有5100余户,约2万余人,就一座近30万人的城市,旗人已有一定占比。

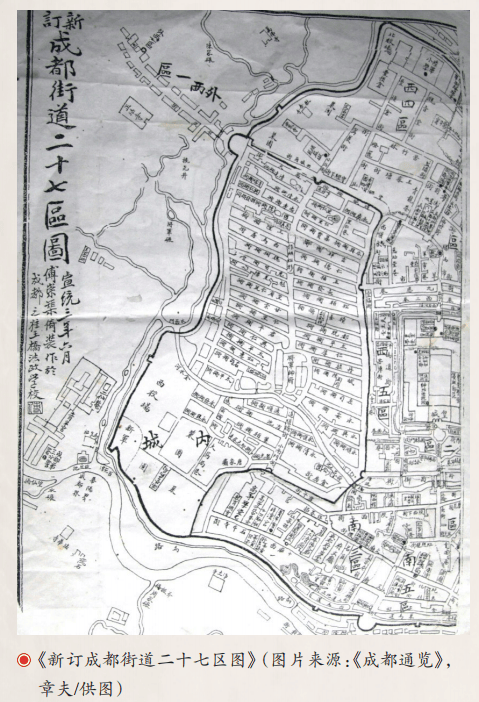

成都的满城,在市中心偏西位置,四围城墙开五座城门:迎祥门——西御街小东门,受福门——羊市街小东门,延康门——小北门,安草门——小南门,清远门——大城西门。从《新订成都街道二十七区图》看,满城形如一只蜈蚣,将军帅府(将军衙门)如同蜈蚣头,中间一条通道如蜈蚣躯干,两边多条胡同像蜈蚣十数条脚爪。据清《四川通志》载,驻防成都的满蒙八旗兵以三甲为一旗,共二十四旗。每旗官街一条,披甲兵丁小胡同三条。八旗官街共八条,兵丁胡同共三十三条。城中旗人,当差的旗兵按月领饷,家眷也享有相应饷银,有完善的经济保障体系。但“谕旨国语骑射乃满洲根本,人所应晓”。

鸦片战争、甲午海战后,西洋东洋列强踹开了清廷闭关锁国的大门。西风东渐,晚清被迫应对,推行新政。成都将军玉昆顺应时势,支持旗人在实业街设农事试验场,西胜街口办少城高等小学堂,还将文化程度较高的子弟,送入大城的高等学堂、东文学堂、武备学堂及华阳中学堂学习……

三

当1911年辛亥革命的洪流轰然而至时,成都满城的旗人有惊无险,免受灭顶之灾。其时,收到成都军政府照会后,他们即缴械投诚,受到保护。嗣后军政府又特设旗务局,专办旗人生计和官产登记,投标售卖,创办同仁工厂,教习旗人手艺用以维持生计。玉昆将军还倡建少城公园,兴土木,植花草,供人游览。

旗人以其独特的审美习俗和生活方式,融入且丰富了这座城市。

革命就是破旧立新。辛亥革命后,少城完整的城墙被拆除,直到1935年全部夷为平地。时移世易,成都的城中之城——少城,300多年的“满城”,而今徒为一个符号。那条蜿蜒的蜈蚣早已脱胎换骨,爪牙尽失,只剩下“宽巷子”“窄巷子”勉强支撑残存的旧痕。与此同时,作为历史“活化石”,那些满洲名词“胡同”也一律改为“街巷”,且消弭了原旨。如君平胡同,改支矶石街;喇嘛胡同,改祠堂街;有司胡同,改西胜街……这种改弦易辙,脱胎于法国大革命,“文化大革命”中曾甚嚣尘上,如盐市口改为“英雄口”,春熙路改为“反帝路”等。

文脉是城市的精神命脉,只是在骤然而至的城市化进程中,更多的是匆匆赶路的人们……精神一词在一些人心里,较少进行仔细思量。宛如一条生活在水里的鱼,很少反思过厕身其间的水域。异乡人章夫早就留意到,这是历史文化名城遭遇的第一次“现代化”的坎壈。

四

地矿是造物主预埋的宝藏,层层叠叠,先后呈序。考古学的地层学就是通过田野调查发掘,去揭示人类曾经的生活图景。

距今4500—3700年前的“宝墩文化”,标志着成都平原城市文明的兴起;距今3000年左右,出现了今成都市区内以十二桥木结构建筑遗址为代表的城邑;距今2000多年前,蜀王开明氏在成都建立了蜀国都城。公元前311年,战国时期的秦国建成都城,此为这座城市定型化的清晰界标。至此开始,城市名称再没有变易,城市位置基本没有偏移,成为全国唯一一座“城名未改,城址未变”的历史文化名城。

“观乎人文,以化成天下。”(《周易·象传》)成都,经数千年的历练,已然一座“水渌天青不起尘,风光和暖胜三秦”的花园城市,一个“诗人自古例到蜀,文宗自古出巴蜀”的斯文之都。今日成都,如同中国大大小小的所有城市一般,从地名到实景,大都消失或改变原有样态。章夫就像在从事知识考古学,通过这本《窄门》,从一砖一瓦,一草一木中去爬梳老成都满城的民俗民情、人物故事及昔日风韵。

五

前清时,旗人受到特殊照顾,有“铁杆庄稼”可吃,即使普通旗人,只要是男性就有二两银子五斗老米的粮饷。满族老人苏成纪收藏有几本用蝇头小楷写成的账簿,记载着分配“皇粮”的明细。这位老人无意的收藏中,从经济史的角度还原了满族人的生活样态。

衣食无虞自然可以滋生懒惰,游手好闲;也给一些长于艺事的旗人以专心致志,尽善尽美的机会。玩物,未必丧志;志在其中,亦可成其大志。

满族祖先女真人,生活在白山黑水间,初以狩猎打鱼为生。亲近自然,喜欢花草树木。后来在马背上得天下,进了紫禁城,喜好花的满族女子爱穿高高的“花盆底旗鞋”,这种绣花鞋因其底似花盆而得名。笔者一位至亲从山东济南来,他发现,成都人买花像买菜一样,几乎每条街都有花店,每个菜市都有卖花的摊位。成都人爱花,莫非也与满族人有关系?在书中,章夫在一番深入探究之后,给出了令人信服的答案。满族人的祖先来自白山黑水,喜欢山花开满的原野。记得有一首爱尔兰民歌《花儿都到哪儿去了》,大意是,花儿都上哪去了?都被姑娘采走了。姑娘都到哪去了?都给战士献花去了。战士都上哪儿去了?战士都上战场了。战场而今哪去了?战场被鲜花遮住了。其描述的花儿与人儿的故事习俗,不约而同地与满族人高度契合。

人类战争史上,弓箭是一种相对古老的兵器。《周礼》中,射箭被纳入“六艺”之列。据日本清史专家罗友枝研究,满族人使用的弓箭,是当时世界上先进的“反曲弓”和“复合弓”,力量远超过欧洲同类兵器,可射中300米外的目标,射穿100米外的盔甲。骑手箭袋一次可带15支箭。弓的等级取决于木材原料,最好的是来自东北森林的桑木,其次是桦木……皇帝的“大阅弓”和“行围弓”就是用桑木做的,王公贵族用的弓,多以桦木制作,八旗军官的弓,一般使用榆木。从清康熙六年(1667)开始,各旗负责自造弓和箭。这也催生了满族人制造弓箭的精湛技艺。20世纪40年代,迁驻宜宾李庄的国立中央博物院筹备处的研究员谭旦冏先生还曾专门到成都,调查提督街仅存的两家弓箭铺,并将调查报告写进《中华工艺百图》。

六

八旗子弟在成都的绝对人数不多,而有成者不胜枚举,且代不乏人。章夫书中披露,以1990年“第四次人口普查”为例,成都旗人后裔之中,大学以上学历的比例达到25%,专业技术人员占比达到17%。一长串名人榜中,有生物学家赵尔宓,骨伤科医学家何天祥、杜琼书,核工业专家傅尚炯,电力设计专家刘溥,沼气专家赵锡惠,铁道专家刘宝善,水利专家苏性若、包晴川等。

耄耋之年的何天祥,祖辈都是“八旗军医”“功夫军医”。他6岁跟父亲学医习武,练就一身绝技。何天祥讲从新坟中探究死人骨骼经络的故事,让座前的采访者章夫毛骨悚然,背脊发凉。今天的“何氏骨科”名震海内外,多支国家运动队的随队医生都是何氏传人。何天祥的郎舅赵尔宓,八兄妹有五个在从事与医药相关的工作。其中院士赵尔宓以研究两栖爬行动物学而蜚声国际。其胞弟赵尔寰回忆儿时秋天祭祖的情景:“我们家族在营门口附近买有一片地,点长明灯,吃糍粑,那个时候我刚七八岁大,也要随父辈按照牌位拜祖先。这个时候是家里最热闹的时候,亲朋好友都要来,他们穿着长衫,要庆祝10多天才算结束。”莫非正是那时的隐隐萤火,点燃了两栖爬行动物学家最早的兴趣?

满族人、四川大学教授天籁是川剧名票,写过多出剧本,还粉墨登场,帮助演员提升演技,被梨园人称为“天老爷”。成都的川菜,即有满族人吴正兴的“正兴园”发脉的“荣乐园”。现在外地人一到成都必吃的甜水面、担担面、沙琪玛,都是满族人、蒙古族人留在这个城市的流风遗韵。而即使喂蛐蛐养金鱼,提笼架鸟,满族人也能别出心裁,机巧翻新,为俗文化、非物质文化遗产作贡献。

曾经的满城,早已易主。宽巷子的“恺庐”庐主拉木尔·羊角,是此地唯一一户八旗后裔原住民。羊角家居住着老宅右侧次间和后面小半花园,再加一个后厢房。他的祖爷是“衙门信使”,送信范围曾直达京城。据说,他一次在皇宫中内急,不慎踩了茅房机关,突然一木制女佣递来便纸,他大吃一惊,恐惧过度,回到成都,不久病逝。“恺庐”的故事一下子变得鲜活。

天下文章任臧否,世间善恶细思量。章夫着力写满城那一段独特的历史,并非始终沉浸于历史之中,而随时以开放的视野与世界“对话”;在“开眼看世界”的同时,又不时关注当下。林林总总,会讲故事的章夫在《窄门》中皆有详尽生动的描写。

七

子曰:“温故而知新。”西谚道:“要获取新知,就去读旧书。”笔者亦曾为以新闻为业的“报人”,几十年职业生涯,多有感悟。新闻也是历史。今天的新闻,未必可以写进历史;而故人轶事中或藏有大量“新闻”。本埠前辈从新闻向文学或史学转型的,有李劼人、唐振常、黎澍、流沙河、车辐等。当年,唐振常从《大公报》转到上海电影制品厂时,对新闻从业有八字概括:轰轰烈烈,空空洞洞。蠡测其转向原委,或因文史之路有更多自我发挥的空间,可以承载更多的内涵与思考。

章夫尝言:作为一个职业新闻人,我以为最大的理想,是带着史家品质和史家情怀,去“不断逼近真相”。“正义直言史家笔”不仅是史家的追求,也是今天媒体人一种崇高的境界。此亦被笔者以为同道,且与章夫先生交好的原因。

新闻人转治文史,有一个调适过程。新闻记者,真理在握,占据道德高地,言辞间不免洋溢着道德至上的功利主义。新闻之新,其时效性几与物理时间合拍,缺了距离感,或不免短视。新闻与历史的共同特点,是记录。忠实地记录,审慎使用积极修辞和道德评说。章夫笔下,小细节,大视野,慎言“历史规律”。历史的有趣之处在于偶然,“偶然”对历史发展有很强的塑造力。

八

一本历史随笔要做到文本有张力,思想有冲击力,并不容易。最难难在史家所重的“史识”。钱穆尝言,过去、现在与未来密不可分:“故知就人事论之,大体上自有其起迄,自始至终,自有其必然之持续与可能之演变。惟其有必然之持续,故未来者等于已来。惟其有可能之演变,故已往者实尚未往。换辞言之,过去者尚未去,未来者亦已来。”应当“凝合过去未来为一大现在,而后始克当历史研究之任务”。

史家言“孤证不立”。章夫舍得“跑”,这就是社会学、人类学、考古学、语言学的“田野调查”。他走访考古学者王仁湘,历史学者段渝、袁庭栋等,锁定多重证据,使案头与田野互相印证。他关注众多小人物,笔端贮满深情:刘鑫龙一家老小五口,从江西千里迢迢,跟着熙熙攘攘的移民队伍,穿过拥挤的山道,漫无目的身不由己地来到了成都;作为“满城”血脉的延续,刘显之对200多年来少城发生的一切,十分感兴趣,有着较深入的研究,那条“蜈蚣”形的城池一直盘旋在他心里;像赵宏枢、苏成纪这些满族老人一样,可能他们的生活并不富有,可即或是手里只剩下买一束花的钱,他们也会毫不犹豫地买束花回家……

多年前读过章夫所写的报告文学《邓小平故居留言簿》,他用社会学的统计方法写广安邓小平故居,去观察参观者的人数、职业、年龄,去整理留言簿并进行分类评析,从一百本留言簿中寻找大量有用的信息和素材。不用怀疑,收获当然丰硕。

我敬佩这种踏实笨拙的态度,就像夯筑土墙,打牢地基,夯实捶紧,不易坍塌。我欣赏这种独特的视角,这种视角结晶的文字,读之往往会别开生面,满目生春,无论搁置多久都依然醇香,依然会留存斑斓的色调、鲜活的表情。因为那是一个时代、一个人群、一种文化留给后世的宗谱。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:岱 峻(《四川政协报》原副总编辑)

用户登录

还没有账号?

立即注册