【记忆】从蓉城到鹭岛——在西南财大与厦门大学的最初岁月(下)‖谢元鲁

从蓉城到鹭岛

在西南财大与厦门大学的最初岁月(下)

谢元鲁

1979年9月下旬,我作为四川财经学院的大二学生,考上厦门大学的研究生后,从成都坐火车出发,在上海转车,五天四夜,千里兼程,终于来到被称为“鹭岛”的东南沿海城市厦门。

1980年代的厦门城区全景,远处可见鼓浪屿日光岩。

1979年的厦门,是一个仿佛还停留在50年代的海滨城市。下了火车转乘一路公交车到厦门大学,沿途多为三四层的灰泥红瓦洋式骑楼,但多年来少有维护,时见灰泥剥落,显得有些陈旧。街道狭窄,汽车不多,三轮车和自行车不少。临街多为小店铺,只有在中山路和思明路一带比较繁华。本地人的闽南话听不懂,幸好会说普通话的人也不少,还可以交流。

1970年代的厦门思明南路,街上几乎看不见汽车的踪影。

到厦大校门口,下车后举目茫然。幸而有一位年轻力壮的同学见我拿着行李犹疑四望,便走过来问我姓名,然后自我介绍说叫陈支平,也是这一届的历史系研究生。因我提前给研究生处拍了所乘车次的电报,受委派前来接我。在支平带领下,先到研究生处报了到,然后才到宿舍放行李。支平是明清史专家傅衣凌先生的研究生,来自福建武夷山下的崇安。这是我在厦大认识的第一位同学,多年后,他的学术业绩享誉全国,先后担任厦门大学历史系主任、人文学院院长和中国明史学会会长。

1980年代的厦门大学校门

研究生宿舍在芙蓉四栋,是8人一间。同室的其他7人,除陈支平外,同为历史系的是谢重光、詹康岳,以及会计系、生物系的几位同学。隔壁的几间寝室,还住有中文系的何开四、涂碧、陈子谦,陆文虎、井绪东、俞兆平,哲学系的徐辉,台湾研究所的周翔鹤,海洋系的周时强等人。这一年厦门大学招收的研究生总共不过四五十人,除中文系招收8人外,其他系也不过三四人,厦大当时住宿也很紧张,所以各系的研究生混住在一起,不同学科互相交流,其实很有意思。

厦门大学由南洋华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国第一所由华侨创办的大学。陈嘉庚先生倾家办学,即使在家族企业面临亏损时,不惜变卖自己的大厦来维持厦大的经费,独立维持厦门大学16年,因此被尊称为“校主”。

1980年厦门大学历史系部分研究生和陈支平一家合影

初秋的厦大十分美丽,校园所在地曾是明末郑成功的演武场,背靠五老峰,面对厦门湾,背山面海,风水绝佳。校园主路旁夹道种植凤凰树,夏天红花满树,如同凤凰浴火,秋天虽然花落,依然满树翠叶。路边石缝里生长的三角梅,秋冬时节犹是繁花压枝,再加上五老峰上漫山苍绿的台湾相思树,使校园格外富有南国风情。但夜深人静时从海上传来隐约的金门台军广播声,峰下已被野草覆盖大半的避弹壕沟,提醒我们厦门大学在今年元旦停止对金门炮击前,还是临近海峡两岸对战的前线。

我们所住的芙蓉楼,建筑飞檐翘脊,飞甍碧瓦,红墙石柱,风格中西合璧,既有闽南建筑传统,楼体又像欧洲古典建筑,很有气派。校园中还有作为办公楼群贤楼群,风格相同,但用花岗石墙,更为庄重。最引人注目的是耸立于山坡之上的建南大礼堂楼群,房顶琉璃瓦面,屋脊飞翘,歇山重顶,为中国传统,而四周墙面则是由花岗石砌成,门厅由四根希腊风格石柱支撑,又是欧洲古典风格,是厦大的象征与骄傲。站在大礼堂前远眺大海,海天空阔,海湾对岸的南太武山横卧在碧波之上。

1960年代的厦门大学校园全景,远处可见校舍包围中的大片农田。

被誉为“南方之强”的厦门大学,是中国校园最美的大学之一。但美丽的楼群中却环绕着很大一块农民的菜地,最初让我们颇为不解,后来知道这块菜地属于一个校园里面叫“东边社”的村落,就在芙蓉楼的背后。村中二三十家闽南民居院落凌乱错落,但自成一体,是陈嘉庚当年建校时包围在厦大里的“校中村”,已历数代,俨然是象牙塔里嵌入的俗世田园,厦大在这方面也是独具一格的。1995年后,东边社终于被拆迁,校舍包围中的菜地也改建成为绿树繁花、碧波荡漾的芙蓉湖,成为校园中的一大景观。

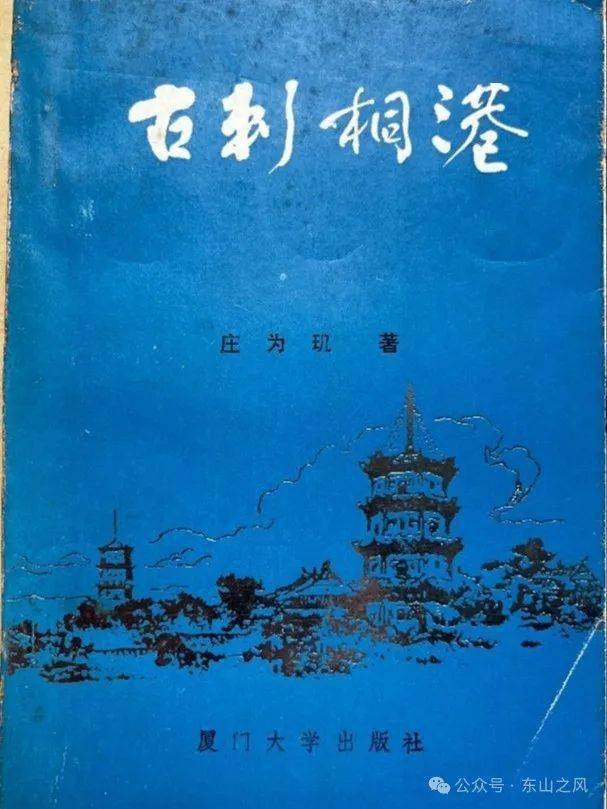

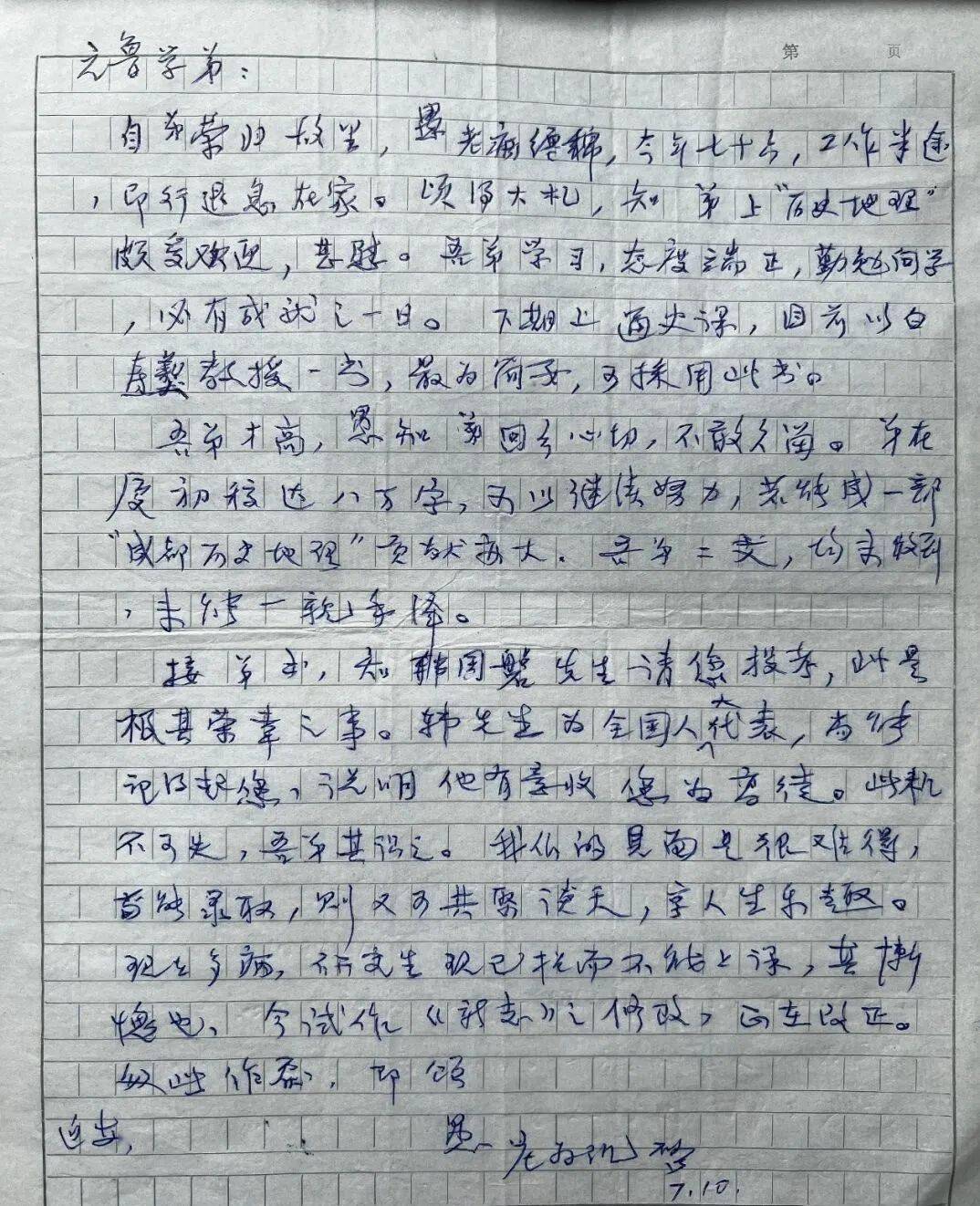

开学后见到了我的导师庄为玑教授。庄先生是福建泉州人,当时已是古稀之年,满头白发,精神却很矍铄。庄先生1933年毕业于厦门大学史学系,曾担任中学教师多年,1947年回到厦门大学任教,毕生从事福建历史地理,尤其是泉州港史地的研究。庄为玑一生的学术研究成果累累,著述颇丰,除《晋江新志》外,还有《古刺桐港》《泉州地方志论集》《福建历史地理》《厦门史迹》《海上丝绸之路的著名港口—泉州》等专著,发表论文100多篇。他主持的历史地理教研室有两个助手,一位叫林汀水,40多岁,复旦大学毕业,曾参与编写著名历史地理学家谭其骧先生主编的《中国历史地图集》,当时是讲师;另一位叫庄景辉,二十七八岁,厦大历史系毕业,留校当助教。我是庄先生唯一的一个研究生,所以是两个老师只教一个学生。后来才知道,报考厦大历史地理专业的考生有十多个人,最后只收了我一个,可见这一年考研淘汰率之高。

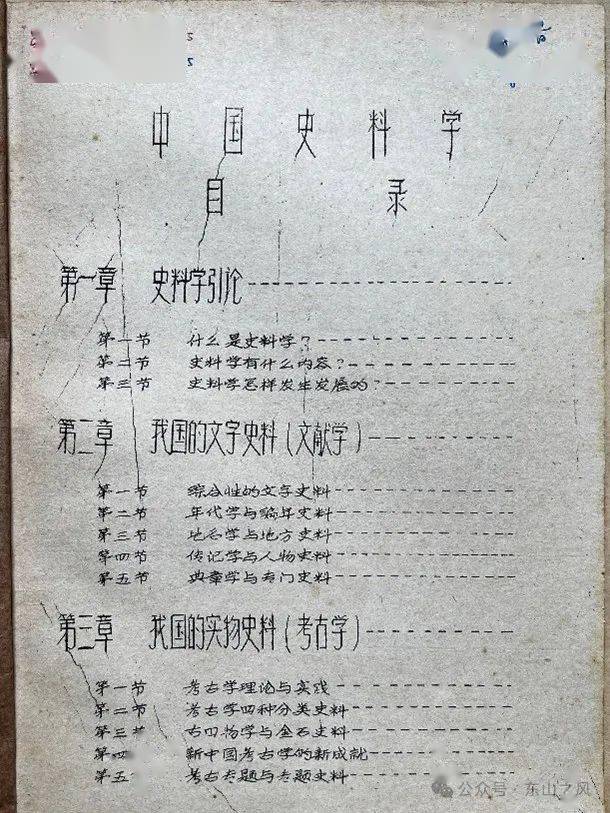

庄为玑先生编撰的中国史料学教材油印本

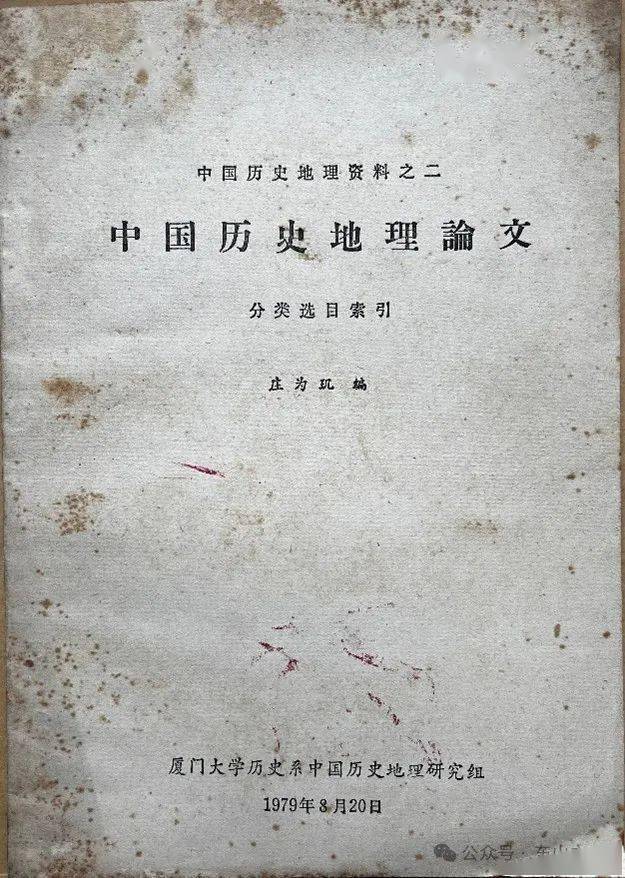

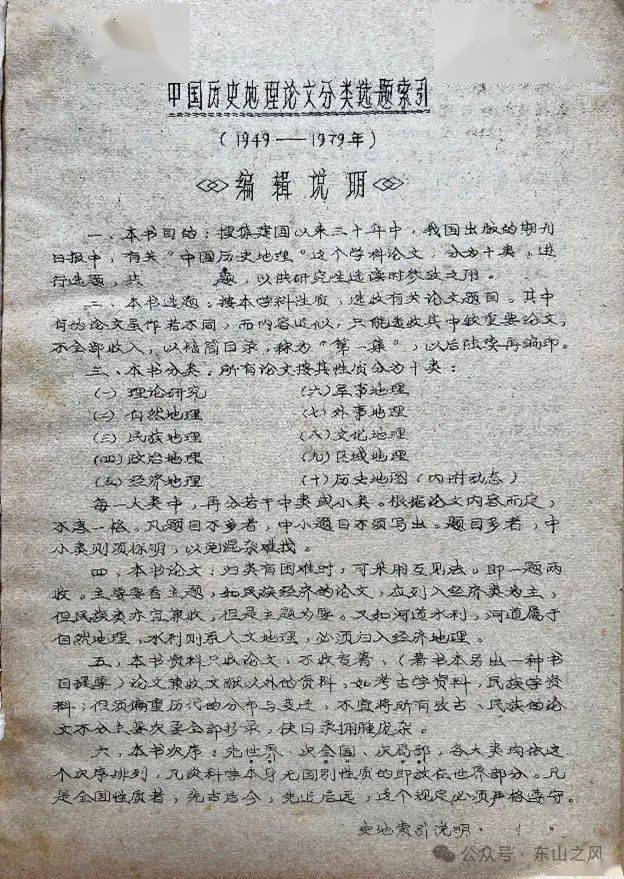

70年代末并没有什么现成的研究生教材,在我入学之前,庄先生就自己编写了好几本教材,如《中国史料学》《中国历史地理图书选目提要》《中国历史地理论文分类选目索引》等,都是油印本,此外还翻印了陕西师范大学史念海先生著的《中国历史地理》发给我。庄先生除了给我上面几门课外,还开有东南历史地理、福建考古、泉州历史地理等课程,尤其是讲历史地理典籍时,从《禹贡》讲到《汉书地理志》《华阳国志》《元和郡县志》《太平寰宇记》《舆地广记》等典籍,都详述其著述背景与学术特色。林汀水老师也给我上课,他在复旦大学研究历史自然地理和城市历史地理,所以给我讲的是《山海经》《水经注》《大唐西域记》《蛮书》《三辅黄图》《读史方舆纪要》等著述。我才知道在考研时的答题还是大体上写对了的。

庄为玑先生编撰的中国历史地理论文索引油印本

当时研究生的生活就是寝室、教室、食堂、图书馆几点一线。既然考上了历史地理专业的研究生,所以系里默认为相当于历史专业本科生毕业的水平。但我自己心里明白,虽然也读过一些历史书,但并未受过专业训练,也几乎没有读过二十四史和《资治通鉴》等历史原著,真正的水平是很差的,能考上研究生还是有些运气。所以大家都拼命地多读书,写笔记,以弥补先天的不足。枯燥的学习生活也甘之如饴。每天的休闲娱乐就是在晚餐后,几个寝室的同学相邀去白城的海滨,或去紧邻大南校门的南普陀寺前散步,在不歇的涛声与悠扬的暮钟伴奏中,天南海北地聊天吹牛,甚至互相争论。中文系的同学最善于辩驳,总是滔滔不绝,但大家都乐在其中。尤其是中文系的何开四,性格爽朗,说话幽默,开怀大笑声是他的标配。他1968年北京大学图书馆系毕业,是研究生中的老大哥,毕业回到成都后任四川省作协《当代文坛》杂志主编,以撰写词赋闻名。2021年厦大百年校庆,他撰写的《厦门大学赋》被学校刻石,树立于校园之中。

东边社村民的小食摊是当时厦大生活的亮点之一,读书到夜色深沉时,不时饥肠辘辘,探首楼下,仍有孤灯数盏,人影晃动,这是东边社的村民摆着小摊在售卖海蛎煎和扁食。所谓扁食就是馄饨,大概是一碗两毛钱十个,在海风寒夜中吃上一碗,比起学生食堂几乎不变的一条咸鱼一勺青菜要美味得多,顿觉心胸舒畅。但两毛钱在当时对我这样的穷学生仍然嫌贵,能隔上几天吃上一次,已是无比满足。直到90年代中期被拆迁前,东边社的餐饮和租房规模越做越大,成为厦大校内的特区,让学子们即使毕业后仍撰文回忆。

厦大图书馆的藏书拜嘉庚先生之赐,还是很丰富的,尤其是民国时期出版的各类学术书籍很多。研究生与本科生相比有一个特权,可直接进书库查书,在如林的书架中东翻翻,西看看,享受坐拥书城的快乐,是从前不可想象的。记得有一次借了一本清人洪亮吉著的《十六国疆域志》,这书是商务印书馆在20世纪30年代重版的,至今已有半个世纪,却还很新。一看书末的借阅卡,原来上一位借阅的时间是将近40年前,我还是这本书的第二个读者。

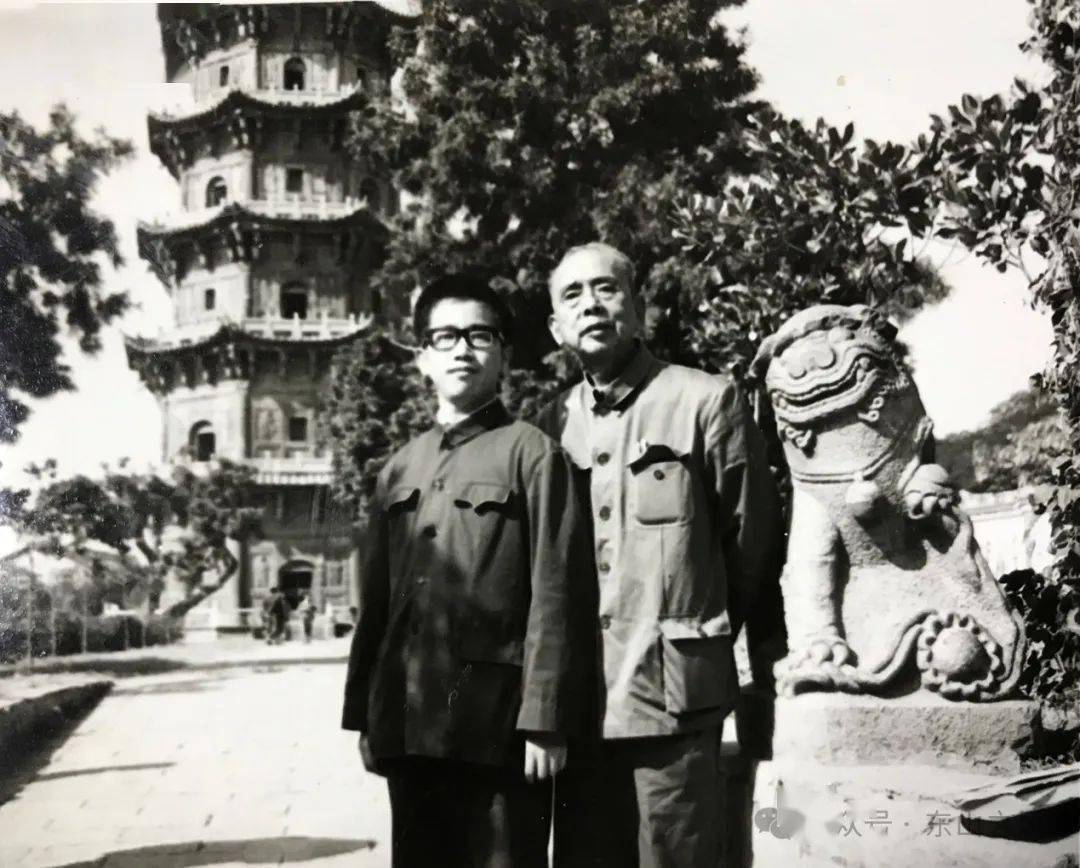

1980年春作者与庄为玑先生在泉州开元寺东塔前合影

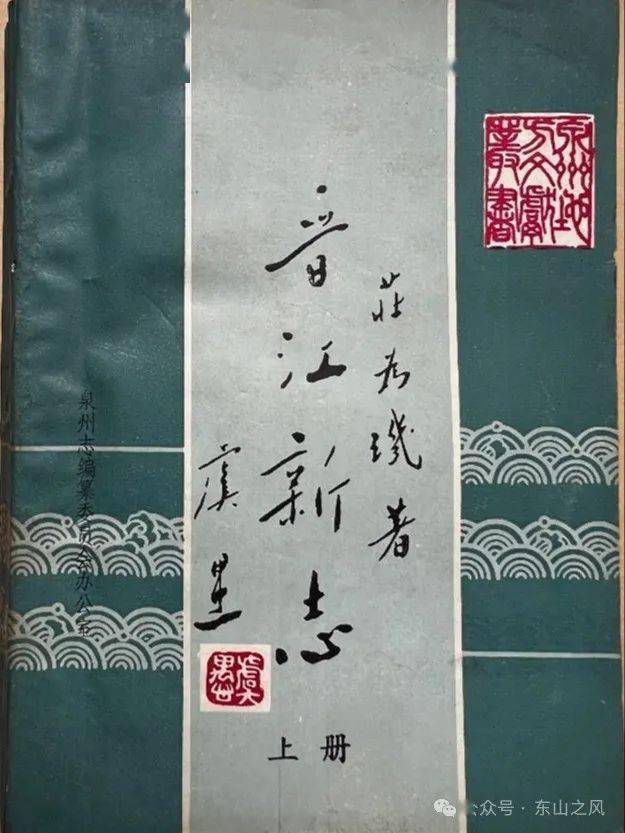

庄为玑先生为人很谦和平易,对我十分照顾。他是研究福建历史地理的专家,尤其对他的家乡泉州的史地研究更是深入。开学不久后,庄先生就送了我几本他的著作,如《晋江新志》《古刺桐港》等,还有在《泉州文史》上发表的论文,我才知道庄先生不仅是历史地理学者,在方志学与海外交通考古领域同样颇有名望。

庄为玑先生著作书影

我到厦门的第二年,庄先生带我去泉州考察。在西街开元寺讲桑莲古寺的传说,看宋代留下的东西石塔;涂门街看中国最古老的清真寺清净寺遗迹,登清源山看宋代石刻老君像,拜访弘一法师的灵塔;上九日山看宋代留下的为海舶出行祈风摩崖石刻;到郊外寻访唐代到中国传教的伊斯兰先贤圣墓,我国唯一仅存供奉袄教神祗的摩尼草庵;还有著名的横跨泉州湾的宋代长桥洛阳桥。古城泉州的史迹,在庄先生带领下,在我的眼前一页页翻开,也让我体会到他一辈子关注这座历史文化名城的初衷。庄先生把我带到他在泉州西街的老宅中,师母已准备好饭菜。师母叫陈静婉,也是七十来岁,人如其名,贤淑慈祥,但不大说得好普通话,用闽南话招呼我们吃饭。虽然我听不懂,却明白老师和师母的厚爱。

庄先生为泉州做的最重要贡献之一,是发现泉州湾宋代沉船。那是在1973年8月,庄先生到泉州的后渚港考察海外交通史迹时,发现海滨淤泥里有很多裸露的木板,结合附近石条砌成的古码头,以及周边发掘出的宋代陶瓷器,他判断此处有一艘规模不小的古代木船。后经多次复查,庄先生的判断得到进一步证实。第二年夏天,泉州湾古船发掘工程启动。历时两个半月,发掘出的沉船残长24.2米、残宽9.15米,有13个水密隔舱,载重量200多吨,除船体上部结构损坏无存,船首残存部分结构,船身中部和船龙骨等保存较好。结合船型结构特点、船舱出土遗物及沉积环境等,推断这是南宋末年泉州港的远洋商船。这艘出土古船现在陈列在开元寺侧的海外交通史博物馆里,成为泉州作为海上丝路重要港口的实物见证。庄先生带我到了后渚港,指着海湾中间的淤泥滩,讲述当时发现宋代沉船的经过,我至今仍不能忘记那泉州湾边海风中他飞扬的神采。

1974年泉州后渚港宋代古船发掘现场

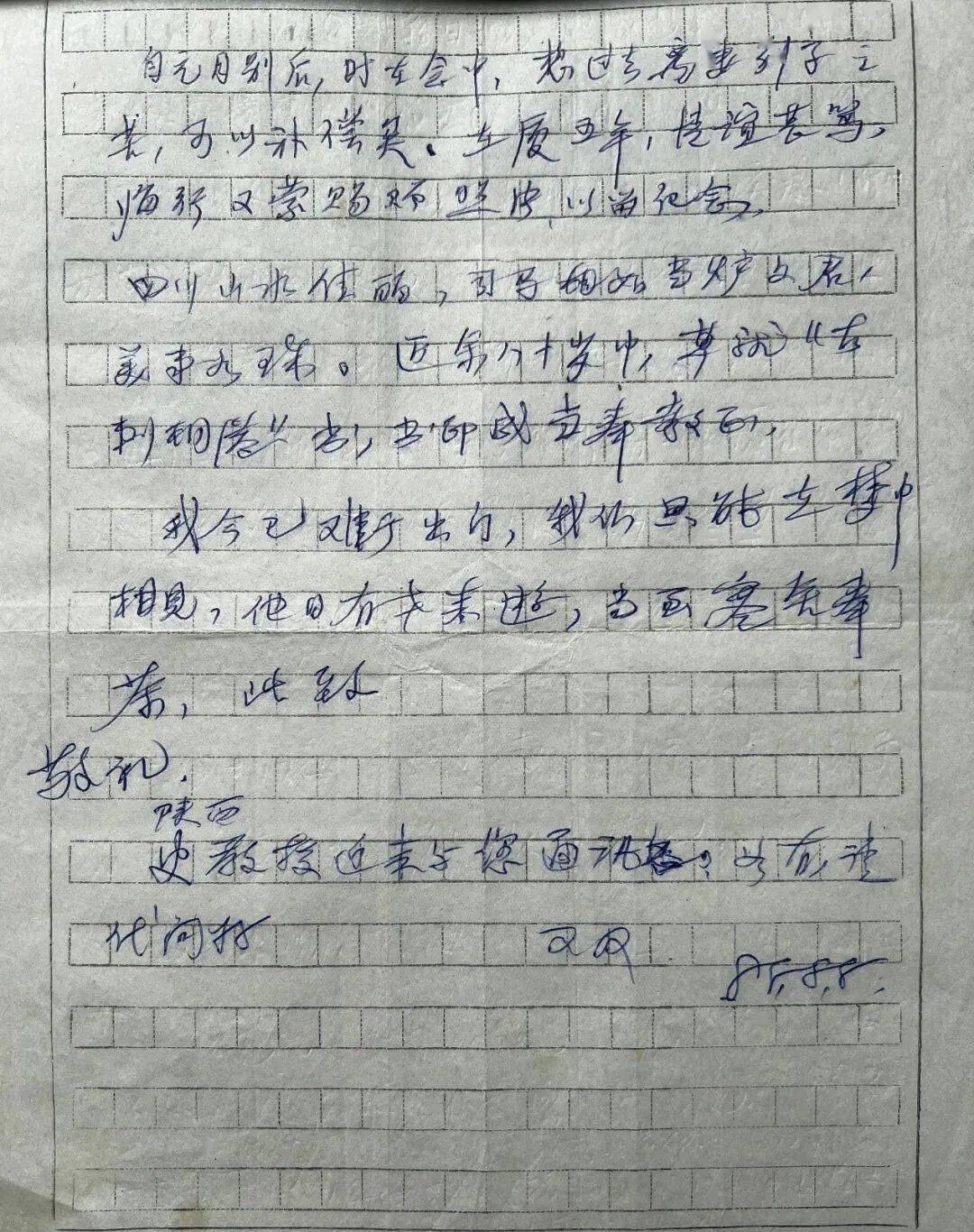

我是厦大在“文革”后招收的第二届研究生,历史系比我早一届的研究生师兄只有两个人。大师兄是杨际平,他是湖南人,60年代初北京大学历史系本科毕业,毕业后一度被分配到湖南省社科研究所工作,但不久“文革”兴起,被下放到中学教书。1978年国家开始招收研究生,他考上了厦门大学历史系研究生,师从著名隋唐史专家韩国磐先生,那时他已近四十岁的报考年龄上限,考研成为平生的惊险一搏。杨际平待人诚恳,乐于助人,讷于言而敏于思,虽然我们专业方向不同,导师各异,但都尊他为大师兄。二师兄是李伯重,他是老一辈的经济史家、云南大学李埏先生的儿子,与我同岁,但家学渊源深厚,“文革”期间虽然下乡当知青,依然在农村读书不辍。他也是韩国磐先生的研究生,思想活躍,新见层出不穷,同样待人很好。两位师兄早入学一年,对怎样读好研究生已有心得,都乐于和我们分享,回答我的问题,也常常相约一起散步。

1981年,厦门大学历史系研究生合影(右起:理绥、谢重光、李伯重、杨际平、谢元鲁)

80年代初的厦门大学,求学风气很浓,加上研究生数量少,时间比较自由,老师也比学生多,系里其他老师开的课,只要和自己导师的上课时间不冲突,大多要去旁听。记得我听过韩国磐先生的隋唐史、傳衣凌先生的明清史、陈诗启先生的海关史、郑学檬老师的古代经济史等等。上课时虽是旁听生,照样大胆提问。尤其是隋唐史,我当知青时就很喜欢,听韩先生的课更多些。也许正是这样,得到韩先生的垂青,我硕士生毕业两年后,韩先生成为博士生导师,我又考入韩先生门下读博,再次来到厦门大学,这真是与厦大的缘分不断。际平师兄的硕士论文是关于唐代的均田制,这也成为他后来终生研究的领域之一。伯重师兄的论文是唐代江南经济,即使他后来转为研究明清史,江南也同样成为他研究的主题。

1986年作者与厦大研究生同学在建南大礼堂楼群前合影

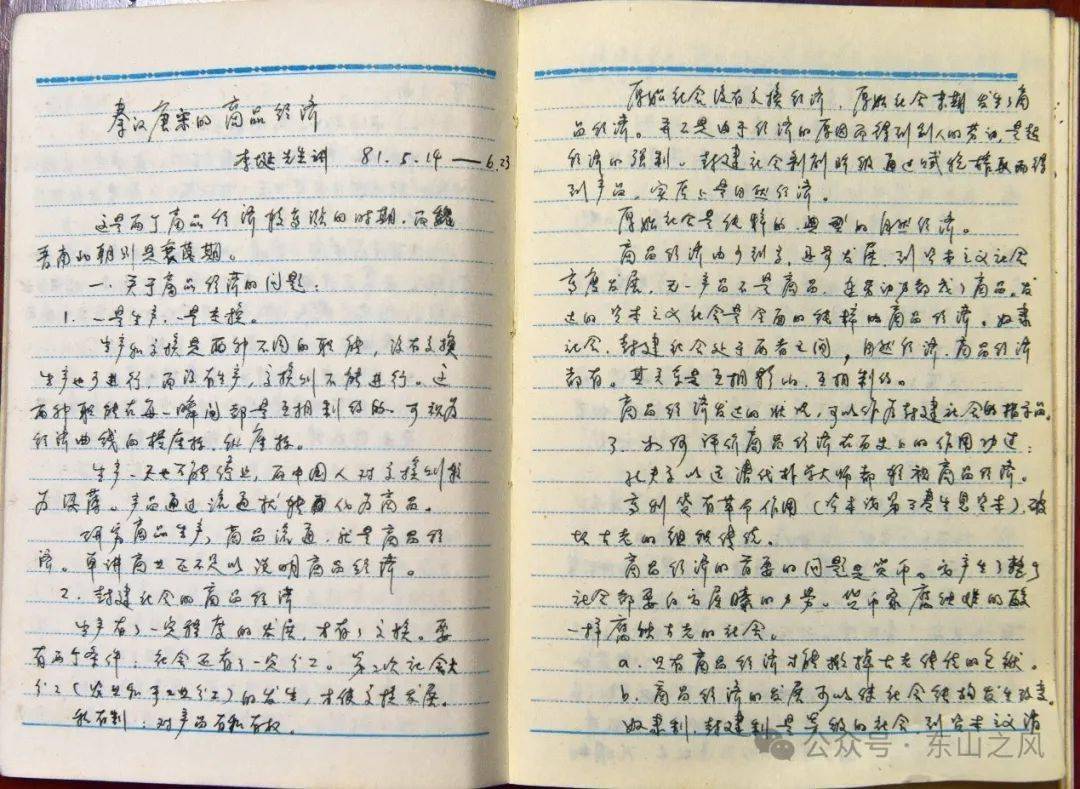

此外,厦大历史系还邀请一些国内著名学者前来讲学,如李埏先生主讲“秦汉唐宋的商品经济”,西北大学斯维至先生主讲的“战国秦汉史”,都是连续讲一个多月,等于是开设选修课。我们都积极听讲,受益匪浅。

1981年5月作者听李埏先生“秦汉唐宋商品经济”讲座的笔记

读到研三,我求学的地点发生了重大变化。研究生的最后一个学期,我从东海之滨的厦门大学,去到西安的陕西师范大学,进行硕士研究生最后一个学期的学习,以及进行硕士论文答辩。因为我入学厦大时,研究生招生的各项制度还不完善,还没有明确大学专业学位的授予资格。各个大学只要有适当的师资,都纷纷招收研究生。但是到1980年颁布《学位条例》,建立了学位制度后,厦门大学历史系的历史地理专业,由于种种原因,未能列入第一批招收硕士研究生的授权单位,因此我作为1982年毕业的研究生,就无法在厦门大学授予硕士学位。庄为玑先生非常重视这个问题,为我联系了有历史地理专业的硕士和博士学位授予权的陕西师范大学,而陕西师范大学历史地理硕士博士点的负责人是著名的历史地理学家史念海先生,当时任陕西师范大学副校长,接受了庄先生的委托。

1982年10月,我从厦门来到西安,进入陕西师范大学完成研究生最后的学业。由于陕西师大承认厦门大学开具的研究生课程成绩,所以在上了两门陕西师大特色的专业选修课,并经简单的考试后,1983年1月,我在陕西师范大学通过硕士学位论文答辩,并被授予硕士学位,主持答辩的正是史念海先生。我当即把此事写信告诉了庄先生,庄先生十分高兴。

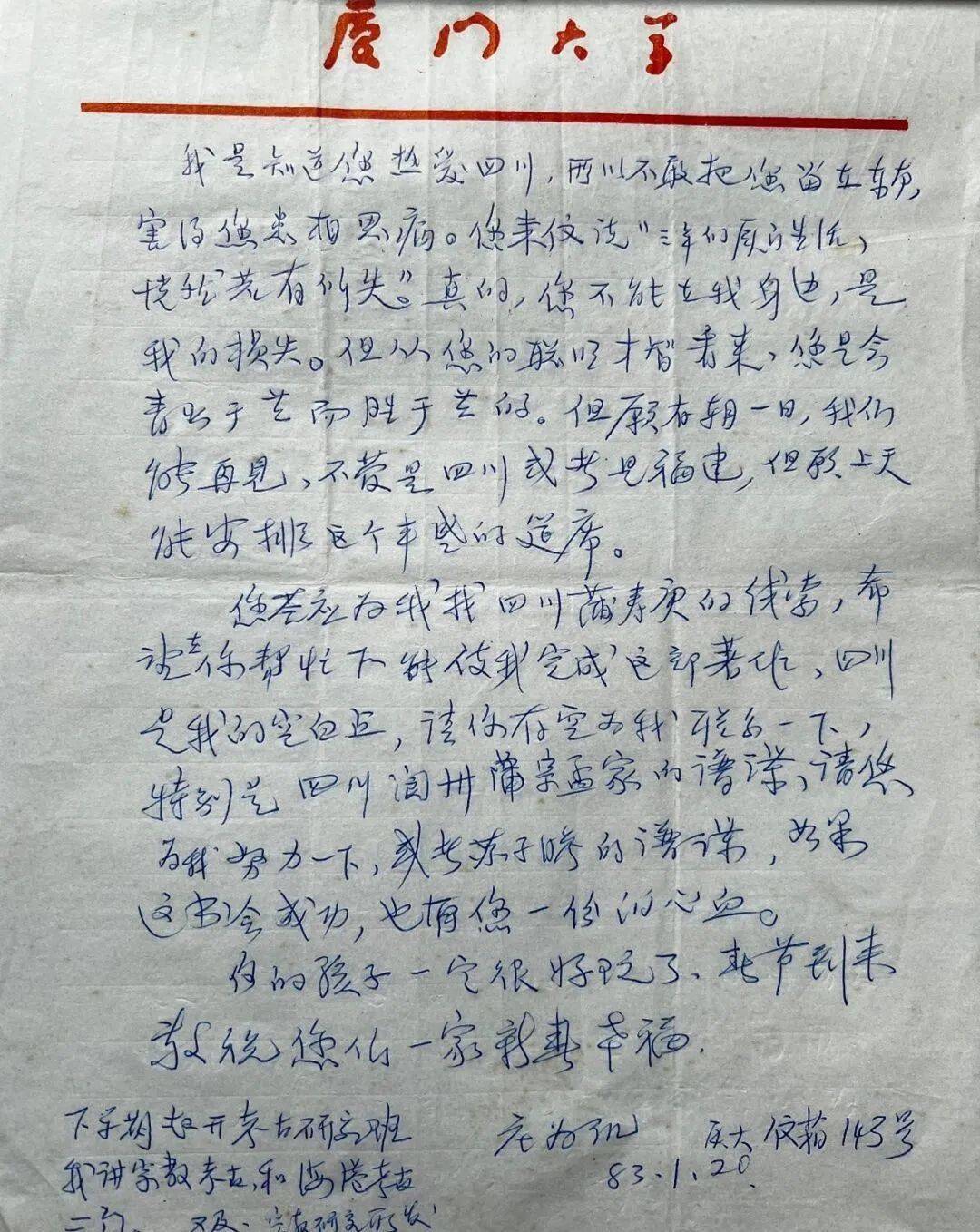

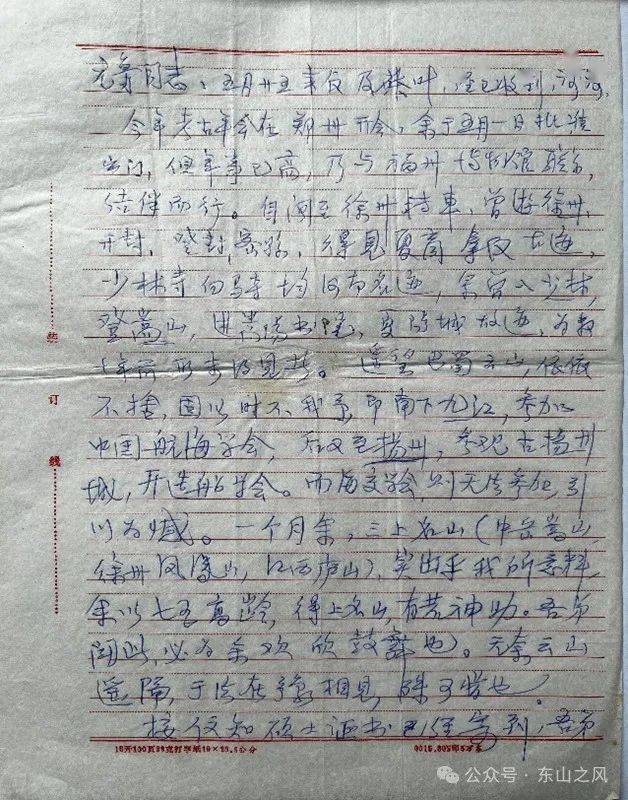

硕士研究生毕业后,我回到成都,到四川师范大学任教。庄先生来信,对我的殷切期望和不舍之情溢于笔端:

你不能在我身边,是我的损失。但从你的聪明才智看来,你是会青出于蓝而胜于蓝的。但愿有朝一日,我们能再见,不管是四川或者是福建,但愿上天能安排这个丰盛的筵席。

此后我与庄先生虽远隔千里,仍保持书信来往。1983年5月,他以75岁高龄去郑州、九江和扬州,分别参加中国考古学会年会、中国航海学会与中国造船学会,一个多月内三上名山,但以未能与我相见为憾,回厦门后来信说“遥望巴蜀云山,依依不舍”,而蜀中名胜“惟有在梦中得见,今生未敢梦也。”

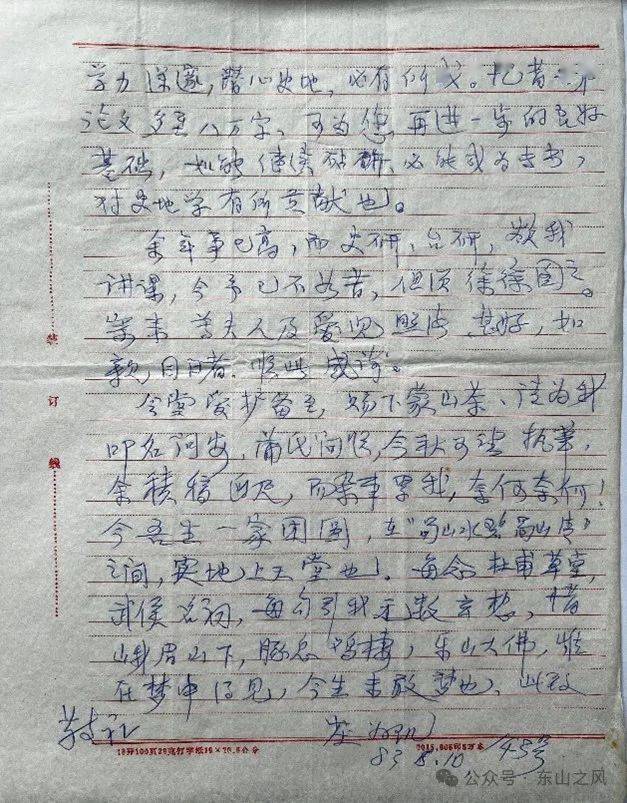

1984年夏天,我准备报考厦门大学隋唐史专家韩国磐先生的博士生,写信把此事告诉了庄先生,他很快回信鼓励我说:

接弟书,知韩国磐先生请你投考,此是极其荣幸之事。韩先生为全国人大代表,尚能记得起你,说明他有意收你为高徒。此机不可失,吾弟其识之。我们的见面是很难得,苟能录取,则又可共聚谈天,享人生乐趣。

1985年4月,我再次来到厦门大学攻读博士,去拜访庄先生和师母。他当时已把家从泉州搬到厦大的新西村,见面比以前方便了。三年读博期间,虽学业繁重,仍多次去庄先生家看望。

1986年作者与庄为玑先生及师母、孙女在厦大新西村合影

1987年底,我通过博士论文答辩后,再次返回成都。1988年8月,庄先生来信,字迹潦草,显示他精力更衰,但殷殷之情仍见于笔端:

在厦五年,情谊甚笃,临行又蒙赐赠照片,以留纪念……我今已难于出门,我们只能在梦中相见,他日有幸来游,当至寒舍奉茶。

但这也是我收到庄先生的最后一封信。一年多后的1991年春节,庄先生不顾年迈体衰,兼患严重高血压、糖尿病,应邀去泉州参加联合国教科文组织的“中国与海上丝绸之路”国际学术讨论会。亲友们极力劝阻,可一生热爱泉州的他执意赴会,可惜会议未完,即因体弱和过度疲劳,感受风寒引起并发症,终于2月病逝,享年83岁。

庄先生病逝的次年,1992年夏,中国唐史学会年会在厦门大学举行,我作为理事赴厦门参会。会议要组织代表游览泉州,我自告奋勇担任导游,在泉州所到之处,为代表们介绍所见文物古迹的历史渊源与考古价值,如数家珍。大家都很惊讶,有人问我是否泉州人,我回答说,我的硕士生导师庄为玑先生就是泉州史专家,早在十多年前我就在他的带领下到泉州作过考察,大家方才释然。我又来到泉州西街,古城旧宅依然,回想一年多前庄为玑先生来信中的期待,犹在眼前,但古城中再也不会有他的身影,我也再不能喝到他亲手泡的乌龙茶了,心中不禁茫然若失,不知何时能在梦中再次拜望先生。

来源:东山之风

文/图:谢元鲁

用户登录

还没有账号?

立即注册